子供らと

手まりつきつつ

此の里に

遊ぶ

春日は

くれずとも

よし 僧侶・歌人 良寛 (越後国出雲崎名主山本家長男)

「国上山」は、県燕市に位置する山。標高は312.8m。角田山や弥彦山から連なる、俗に弥彦山脈と呼ばれる山並みの南端に位置する。

江戸時代後期に良寛が住んでいたことで有名な山である。山頂から約1キロ弱南の中腹に国上寺があり、その手前に良寛が居住地とした五合庵、乙子神社もある。

新潟県道2号新潟寺泊線から新潟県道405号国上公園線が中腹まで通じており、車で国上寺、五合庵、乙子神社を見ることができる。

朝日山展望台へは吊り橋でいける。近くは、弥彦温泉や海水浴場の多い越後七浦シーサイドライン、魚のアメ横として有名な寺泊港になる。

山の南側は1922年に大河津分水が日本海に注ぐまでは、300m前後の山が柏崎市方面までつながっていたが、国上山は弥彦山脈とは違う、大河津分水完成後も同じ。

国上寺は、戦国時代、上杉謙信公から千手観音祈願所として十万石を拝領している、

七堂伽藍を建立。当時の国上寺には21の坊があったという、うちの16坊は古絵図にも十六坊跡とある。

往時には国上山山中に二十一ケ寺、県内外を含め百三十有余ケ寺の末寺を所有し、常時千人以上の修行僧を置き御祈祷所として隆盛を極めた。

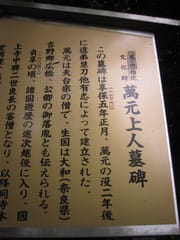

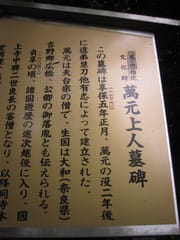

国上寺と万元和尚、戦国時代、織田信長が延暦寺を焼き討ちしたように、国上寺も何度か焼き討ちにあう。

万元和尚は大和国吉野郡の出身で、比叡山延暦寺で天台宗の修行を終え、26、27歳で諸国行脚に出て佐渡に渡ろうとしたが海が荒れて断念し、

旧知であった国上寺良長住職を訪ねている。万元和尚が目にしたものは、無残にも荒れ果てた境内。本堂も焼け落ちていたと云う。

見かねた万元和尚は「私に協力させてほしい」と願い出て、越後の隅から隅まで30年という年月をかけて托鉢した。

その間に住んでいたのが五合庵。五合庵は良寛で有名となったが、初代住人は万元和尚。

現在の本堂は4度目の再建で、万元和尚が托鉢した浄財を元に建設したもの、万元和尚は新潟へ托鉢に向かう途中で病に倒れ、本堂の完成を見ることなく亡くなり。

没後、故人の遺志でお墓を五合庵脇に建立されている。旧分水町石港の新信濃川右岸の「夕暮れの岡」に祠と万元和尚の歌碑がある。

「忘れずは 道行きぶりの 手向けをも ここを瀬にせよ 夕暮れの岡」

「大井戸」上杉軍は、山城の大切な水を得る大井戸で、戦いに負けたとき宝物を埋め、城から逃れたと言い伝えのある井戸が点在する。

「香児山」は、 国上寺の本堂から五合庵に向かう途中に小高い山があり,そこに案内板が立っている。

弥彦神社の祭神である天香児山命が最初この場所にとどまり,二代目の天五田根命までここに鎮座したが,夏期に水が涸れるため,三代目の天忍人命の時に

現在の弥彦神社の場所に遷ったという。

この伝承は弥彦神社関連の資料にはまったく見えないものであるが,国上寺は弥彦大神の託宣によって創建されたという伝承もあり,国上寺と弥彦神社の関係は

深いと思われる。

良寛 1758-1831 子供たちと遊んだ法体の歌人 長男であったが、家督を弟に譲り18歳で出家、約20年間放浪の旅に出る。

修行後、帰郷しここ、「五合庵」を住みかとし、和歌、書道、子供らと楽しい生涯を送る。

酒が好きで農民たちと酌み交わしている。

泥棒が忍びこむと、持って行くものは布団だけで、良寛は寝返りをし取りやすくしたと伝わる。

晩年若い尼「貞心」を弟子にしている。

江戸時代と良寛さんは、中国・四国・近畿地方を行脚し、業を重ね、京都に滞在中の父親が桂川に身を投げて自殺した後、

越後に帰る。良寛38歳、越後に帰った良寛は、寺泊の照明寺、野積の西生寺・・・等々約10年間処定を定めずに居を移している。

1804年、47歳の時に国上山内にある五合庵に定住する、五合庵に住んでいた国上寺の前住職義苗和尚が亡くなられたからで、思えば出家してから30年間、

永い漂泊の旅からやっと安住の地となる。

「いざここに 我が身は老いん 足びきの 国上の山の 松の下いほ」と詠んでいる。

その後、乙子神社の草庵に10年住まわれ、さらに島崎の木村元右衛門の小舎に移り、天保2年正月、74歳で亡くなる。

良寛は越後に帰ってから、晩年島崎に移るまで、約30年国上にいた、今日残っている多くの詩や歌や書は大部分が国上山に住まわれていた時代の作。

「五合庵」の名は、貞享(1684~)の頃、国上寺に身を寄せた時、住職を助けて国上寺の 阿弥陀堂(本堂)等の再建に身命をかけて、その功を成し遂げた

「万元上人」にこの 草庵と毎日米五合を給したことから名付けられたといわれている。 現在の草庵は、大正 3年ごろのもの。

「分水・西蒲原郡」県中西部、信濃川、大河津分水水路と新信濃川の分岐点が分水町、江戸時代幕府領で近郷一円水害常襲地帯であった。

明治に入り、水路大工事、大正11年通水された。これにより農業生産が増大され行く。

「山城」は、 北陸道の軍略上の要として重要な役割を果たし、守護上杉氏及び後上杉氏直属の要塞であった黒滝城。

戦国時代の「御館の乱」、「遺民一揆」など越後の覇権をめぐって繰り返される動乱の度ごとに、黒滝要害の攻防が行われ、黒滝城の全体規模は大きく、

新潟市西蒲区の天神山城と双璧、蒲原地方全体の中においても屈指の存在。

「お酒の話」製造工程・原料処理。

1)精米、2)洗米、3)浸漬、4)蒸す迄

1)精米歩合 70% (赤糠、中白、上白各10%)~吟醸酒 50%にする。

2)洗米 糠を落とす (手洗い)酒歌で

3)白米重量の約25~30%の水を吸わせる。(白米100kgで約吸水後125~130kg)。吸水時間は「酒歌」で計る。

4)蒸す 技術を要する、専属の釜屋がいるところもある。

次回新潟市巻方面へ

手まりつきつつ

此の里に

遊ぶ

春日は

くれずとも

よし 僧侶・歌人 良寛 (越後国出雲崎名主山本家長男)

「国上山」は、県燕市に位置する山。標高は312.8m。角田山や弥彦山から連なる、俗に弥彦山脈と呼ばれる山並みの南端に位置する。

江戸時代後期に良寛が住んでいたことで有名な山である。山頂から約1キロ弱南の中腹に国上寺があり、その手前に良寛が居住地とした五合庵、乙子神社もある。

新潟県道2号新潟寺泊線から新潟県道405号国上公園線が中腹まで通じており、車で国上寺、五合庵、乙子神社を見ることができる。

朝日山展望台へは吊り橋でいける。近くは、弥彦温泉や海水浴場の多い越後七浦シーサイドライン、魚のアメ横として有名な寺泊港になる。

山の南側は1922年に大河津分水が日本海に注ぐまでは、300m前後の山が柏崎市方面までつながっていたが、国上山は弥彦山脈とは違う、大河津分水完成後も同じ。

国上寺は、戦国時代、上杉謙信公から千手観音祈願所として十万石を拝領している、

七堂伽藍を建立。当時の国上寺には21の坊があったという、うちの16坊は古絵図にも十六坊跡とある。

往時には国上山山中に二十一ケ寺、県内外を含め百三十有余ケ寺の末寺を所有し、常時千人以上の修行僧を置き御祈祷所として隆盛を極めた。

国上寺と万元和尚、戦国時代、織田信長が延暦寺を焼き討ちしたように、国上寺も何度か焼き討ちにあう。

万元和尚は大和国吉野郡の出身で、比叡山延暦寺で天台宗の修行を終え、26、27歳で諸国行脚に出て佐渡に渡ろうとしたが海が荒れて断念し、

旧知であった国上寺良長住職を訪ねている。万元和尚が目にしたものは、無残にも荒れ果てた境内。本堂も焼け落ちていたと云う。

見かねた万元和尚は「私に協力させてほしい」と願い出て、越後の隅から隅まで30年という年月をかけて托鉢した。

その間に住んでいたのが五合庵。五合庵は良寛で有名となったが、初代住人は万元和尚。

現在の本堂は4度目の再建で、万元和尚が托鉢した浄財を元に建設したもの、万元和尚は新潟へ托鉢に向かう途中で病に倒れ、本堂の完成を見ることなく亡くなり。

没後、故人の遺志でお墓を五合庵脇に建立されている。旧分水町石港の新信濃川右岸の「夕暮れの岡」に祠と万元和尚の歌碑がある。

「忘れずは 道行きぶりの 手向けをも ここを瀬にせよ 夕暮れの岡」

「大井戸」上杉軍は、山城の大切な水を得る大井戸で、戦いに負けたとき宝物を埋め、城から逃れたと言い伝えのある井戸が点在する。

「香児山」は、 国上寺の本堂から五合庵に向かう途中に小高い山があり,そこに案内板が立っている。

弥彦神社の祭神である天香児山命が最初この場所にとどまり,二代目の天五田根命までここに鎮座したが,夏期に水が涸れるため,三代目の天忍人命の時に

現在の弥彦神社の場所に遷ったという。

この伝承は弥彦神社関連の資料にはまったく見えないものであるが,国上寺は弥彦大神の託宣によって創建されたという伝承もあり,国上寺と弥彦神社の関係は

深いと思われる。

良寛 1758-1831 子供たちと遊んだ法体の歌人 長男であったが、家督を弟に譲り18歳で出家、約20年間放浪の旅に出る。

修行後、帰郷しここ、「五合庵」を住みかとし、和歌、書道、子供らと楽しい生涯を送る。

酒が好きで農民たちと酌み交わしている。

泥棒が忍びこむと、持って行くものは布団だけで、良寛は寝返りをし取りやすくしたと伝わる。

晩年若い尼「貞心」を弟子にしている。

江戸時代と良寛さんは、中国・四国・近畿地方を行脚し、業を重ね、京都に滞在中の父親が桂川に身を投げて自殺した後、

越後に帰る。良寛38歳、越後に帰った良寛は、寺泊の照明寺、野積の西生寺・・・等々約10年間処定を定めずに居を移している。

1804年、47歳の時に国上山内にある五合庵に定住する、五合庵に住んでいた国上寺の前住職義苗和尚が亡くなられたからで、思えば出家してから30年間、

永い漂泊の旅からやっと安住の地となる。

「いざここに 我が身は老いん 足びきの 国上の山の 松の下いほ」と詠んでいる。

その後、乙子神社の草庵に10年住まわれ、さらに島崎の木村元右衛門の小舎に移り、天保2年正月、74歳で亡くなる。

良寛は越後に帰ってから、晩年島崎に移るまで、約30年国上にいた、今日残っている多くの詩や歌や書は大部分が国上山に住まわれていた時代の作。

「五合庵」の名は、貞享(1684~)の頃、国上寺に身を寄せた時、住職を助けて国上寺の 阿弥陀堂(本堂)等の再建に身命をかけて、その功を成し遂げた

「万元上人」にこの 草庵と毎日米五合を給したことから名付けられたといわれている。 現在の草庵は、大正 3年ごろのもの。

「分水・西蒲原郡」県中西部、信濃川、大河津分水水路と新信濃川の分岐点が分水町、江戸時代幕府領で近郷一円水害常襲地帯であった。

明治に入り、水路大工事、大正11年通水された。これにより農業生産が増大され行く。

「山城」は、 北陸道の軍略上の要として重要な役割を果たし、守護上杉氏及び後上杉氏直属の要塞であった黒滝城。

戦国時代の「御館の乱」、「遺民一揆」など越後の覇権をめぐって繰り返される動乱の度ごとに、黒滝要害の攻防が行われ、黒滝城の全体規模は大きく、

新潟市西蒲区の天神山城と双璧、蒲原地方全体の中においても屈指の存在。

「お酒の話」製造工程・原料処理。

1)精米、2)洗米、3)浸漬、4)蒸す迄

1)精米歩合 70% (赤糠、中白、上白各10%)~吟醸酒 50%にする。

2)洗米 糠を落とす (手洗い)酒歌で

3)白米重量の約25~30%の水を吸わせる。(白米100kgで約吸水後125~130kg)。吸水時間は「酒歌」で計る。

4)蒸す 技術を要する、専属の釜屋がいるところもある。

次回新潟市巻方面へ

参りました。

書家と一緒でしたので

良寛の真筆を最も多く所持

している「木村家」でそれを

拝観しました。

ニセが今もあちこちに出回って

いるようです。

今も良寛さまの人気が高いと

いうことですね。

良寛さんはなつかしいですね。

それこそ30年前に私も行ったのですが、変わらない史跡でした。

参りましたので、懐かしく拝見させて頂いております。

なかなか体調がすっきりしませんで気力も失せて憂鬱な日々を

過ごしております。

ご夫妻様には益々ご健勝でありますようにお祈り申し上げます。