日比谷の入り江と隅田川の間の低湿地であった日本橋、1592年以降埋め立てられ町屋を形成した。

「本石町・室町ー銀行、デパート等、横山町・馬喰町ー繊維、雑貨などの問屋・茅場町・兜町ー証券会社、証券取引所、、、」東京の商業中心地。

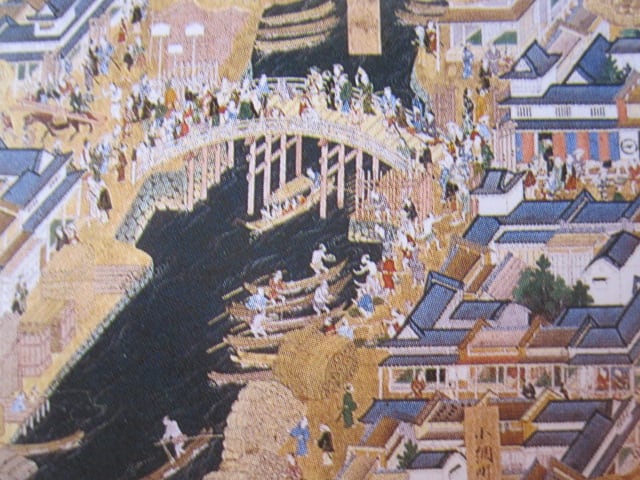

神田川の支流で錦町河岸から隅田川に合流する日本橋川に1603年に「日本橋」が架橋されたと云われている。長さ約68m・巾7mの木橋で

「お江戸日本橋」であった。

東海道を初めとする五街道の里程元標と定められた。

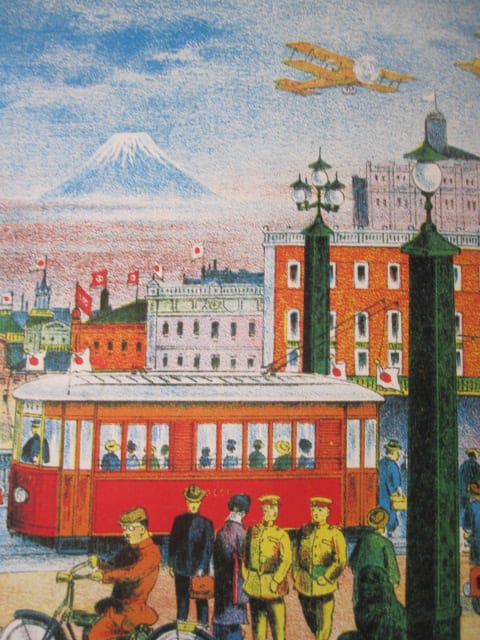

1907年・明治40年東京市が、日本国道路元標を橋の中央に設置し、今のルネサンス様式の石橋となった。

日本橋川北岸には、1933年・昭和10年に築地に移転しているが、それまではここが江戸の台所の「魚市場」で賑わっていた。

お江戸日本橋 七ツ立ち 初のぼり

行列そろえて あれわいさのさ

コチャ高輪 夜明けて 提灯消す

(コチャエー コチャエー)~

徳川家康は、江戸に幕府を開き、すぐ慶長8年の1603年に架けられた橋、一石橋の先に富士山と江戸城が眺められ、東海道・中山道など五街道全部

ここから始まっている。大名行列はこの日本橋を渡り城に入った。

「高札場」幕府等の法令禁令などの触書。木の札が橋詰や辻など人通りの多い所に設けられていた。品川歴史館に模型が。

一石橋・江戸城・富士山が描かれている「葛飾北斎」

1618年の日本橋は、長さ37間4尺と云う。

江戸の意気と威勢と気風「魚河岸」、川柳に「なんの、その日に千両は朝の内」せり合いも喧嘩に聞えたと云う。

船も、相模、伊豆・上総、安房・駿河、遠江で、房総からの鮮魚を運んだ早速の船を「押送船」と呼ばれた。

物流は船が中心であった。

四組問屋ー本小田原町組・本船町組・横組・按針町組をこう呼んでいたと云う。

忙しそうに小走りの江戸の人々達

上水ー下水に対し、飲料等に用いた水を云う。「神田上水」「玉川上水」で、各所の井戸でくみ上げていた。井戸端会議はそこからきている。

橋上の市電は、品川ー神田ー上野で3000・4000型であろう。東京は市電で網羅していた。

下馬所ー大名など江戸城に登城する際、馬や乗り物から降りる所、大手門・桔梗門・桜田門・坂下門など橋の手前に「下馬」と書かれた札が立っていた

従者は、ここまでで主人を待つ。資格大名は城内の下乗所まで入れたと云う。

第18回・1964年「東京オリンピック」突貫工事で利用価値の無い首都高が覆いかぶさっている現在

2020年東京オリンピックは、汚点を残さぬようにお願いしたい。

「関東大震災」「東京大空襲」などなど耐え抜いてきた「日本橋」

お江戸日本橋 七つ立ち、、、、、。

江戸時代、時刻を知らせるために鐘が打ち鳴らされ、人々は時刻をこの時鐘の数で呼んでいた。

陰陽思想に基づき鐘は二時間毎に9の倍数で打たれ、本来なら9,18,27,36となるところを十の位は省略して、昼をスタートとして一の位の9,8,7,6と鳴らされる。

この時鐘での呼び名に基づけば、「お江戸日本橋」歌詞にある「七つ立ち」とは、

「暁7つ」、すなわち午前4時前後の時間帯を指すことになる。さらに歌詞には「夜明けの提灯消す」とあり、まだ夜が明けない暗闇の中を提灯を持って出発していることが分かる。(14時前後に鐘が8回鳴らされていた「昼8つ」は、現代の間食タイム「おやつ」の語源ともなっていると云う)

日本の真ん中どこを云う 日本の真ん中東京 東京の真ん中どこを云う 東京の真ん中「日本橋」日本橋の真ん中どこを云う

それはね・それはね・汚れた川と醜い首都高です~。

東京人よ、日本橋を守ろう。

首都高を車を止め「遊歩道」にし、「日本橋大門」をつくろう。

次回は、本郷通りを駒込方面へ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます