市名は、古代豪族「加茂氏」に由来すると云う。

「加茂氏」は、神武天皇を導いたとされる賀茂建角身命を始祖とする天神系氏族。

代々賀茂神社に奉斎し、山城国葛野郡・愛宕郡を支配した。

子孫は上賀茂・下鴨の両神社の祠官家となり、賀茂県主は同じ山城国を本拠とする秦氏との関係が深い。

氏人には鴨長明(下鴨社家)、賀茂真淵(上賀茂社家)がいる。

「源頼朝家臣・金山城主 東条氏」が支配

天正八年の1580年に大多喜城主・正木憲時が里見義頼に対して反乱を起こした「正木憲時の乱」で攻め落とされたのが史料上の唯一の所見という。

長く正木氏の属城として、長狭郡の支配拠点となっていたとみられる。

1180年、石橋山合戦で敗れて安房に渡った源頼朝を貝渚で襲撃した「長狭六郎常伴」が金山城主であったというが不明。

1445年、「里見義実」が「安西景春」を降ろした後、金山城に立て籠もる「東条左衛門常政(秋重、重永)」を攻めて落城させ、常政は討ち死にし、

里見義実は安房の統一を完成させたという。

天文年間には、正木氏の属城となり、金山城には「勝浦城主・正木時忠の弟、弘季」が在城したという。

1580年、正木憲時と里見義頼の抗争(正木憲時の乱)では、憲時は金山城に弟の正木石見守道俊を守らせており、里見義頼は、勝浦城主・正木左近大夫頼忠を先鋒に東安房へ侵攻、葛ヶ崎城を落とし、金山城も攻め落として、正木道俊を「興津城」に追ったと云う。

正木憲時は、1581年、大多喜城内で家臣の寝返りにより殺害され、乱は平定された。

金山城はこの頃廃城になったと考えられている。

JR千葉市蘇我駅ー内回り木更津・君津・館山と外回り茂原・御宿・勝浦の発着駅ー安房鴨川駅

眼下は太平洋が広がる「魚見塚展望台」が

海抜約110mから見る海岸線は、素晴らしいが、あいにく、今日は、朝から大雨、鴨川松島は隠れていました。

「長狭街道」ー房総半島を横断する主要道路で江戸時代より東京湾と太平洋を結ぶ街道として栄えた。

毎年冬に「長狭街道駅伝」が、鋸南町保健福祉センター「すこやか」 - 鴨川市総合運動施設間で毎年スタートとゴールを交代して開催。

起点は、鴨川市横渚 長狭街道入口スクランブル交差点(千葉県道247号浜波太港線交点)・終点は、安房郡鋸南町保田 保田交差点(国道127号・千葉県道238号保田停車場線交点)総延長:27,007m。「東京湾アクアラインで鴨川市亀田病院までバスが出ている。約85km」。

「久留里街道」ー鴨川市外房地域より都心への最重要幹線道路。

千葉県道路公社管理の有料道路「鴨川有料道路」も含んでいる。鴨川日東バスなどの高速バスも走行。

起点は、 千葉市中央区塩田町 (蘇我陸橋南交差点、国道357号交点)ー終点は、 鴨川市横渚 (横渚交差点、国道128号交点)

有料道路あり、鴨川有料道路(君津市笹 - 鴨川市打墨)。

海岸沿線、国道128号線から

二級河川・「加茂川」は、安房地域で最大規模となる河川で、長狭平野の中心を貫く長狭街道に沿うように流れている。

鴨川市西部に源を発し概ね東に流れ、鴨川市貝渚と鴨川市前原の境界から太平洋に注ぐ。

流路延長24.7km。二級河川指定区間は鴨川市金束谷川合流点から河口までの22.25km。支流ー川音川・銘川・金山川など。

近代的ビルの亀田総合病院近く

龍性院ー山号・飛梅山 真言智山派

「須賀神社」

須佐之男命を主神とし罔象女神・源義家公を合祀する神社。

創立年代は不詳であるが社伝によれば、天正の1573~1593年頃、京都より勧請したといわれる。

鴨川市広場地区の鎮守し明治6年村社に列し、さらに大正14年神饌幣帛供進指定社となる。

明治14年同町内にあった無格社水神社及び白幡神社を合祀した。本殿は、1850年の修築と云う。

7月例大祭・南房総最大神輿2.6tと神社前に「万灯」が集合する。

諏訪神社、長野県諏訪(高島城の諏訪一族、高梨・望月氏等が)安房鴨川などに移住の記録があると云う。

「高島城」-長野県諏訪市高島にある。別名は、諏訪湖に突き出した水城で「諏訪の浮城」と呼ばれていた が、江戸時代初めに諏訪湖の干拓が行われ、水城の面影は失われたと云う。

諏訪神社

「前原・横渚海岸ー 海浜プロムナード」

弓なりに美しくカーブした海岸線が魅力的な前原・横渚海岸は、日本の渚百選のひとつ。

右手には名勝・鴨川松島の一角をなす荒島が望め、硬軟合わせた海岸風景が満喫 できる。

夏には市内最大の海水浴場となり、早朝から多くの人々が詰めかける

夏は、花火大会

「小松原山・鏡忍寺」ー日蓮宗本山(霊蹟寺院)。山号は小松原山。

1264年の文永元年、日蓮聖人が、「東条景信」に襲撃され、同行の「鏡忍坊・日暁」と共に天津の城主「工藤吉隆」が討たれた。

1281年、小松原法難の地に、工藤吉隆の子、日隆が日蓮の命により建立。妙隆山と号し、後に鏡忍坊の名に因み小松原山鏡忍寺と改める。

現住職は43世ー 原 日透貫首。

日蓮宗は、昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼びならわしている。岡本山日宣寺(南房総市犬掛)・袈裟山掛松寺。

また、鏡忍寺は特定の法縁に属さない別格山である。

宗祖四大法難・小松原法難霊ー鏡忍寺 手洗鉢

「東条 景信」-生没不詳、鎌倉時代前期の武将。安房国長狭郡東条郷の地頭を務めていた。

1253年の建長5年、「日蓮聖人」は、比叡山で修学を終え、清澄寺において自己の法華経信仰を説いた。

このとき東条景信の信仰している念仏も住生極楽の教えどころか無間地獄に落ちはいる教えであると述べ、法華経のみが成仏の法であると述べたことに怒り、日蓮を殺害しようとしたが清澄寺の道善坊の取り計らいで事なきを得た。

日蓮は念仏宗を批判することをやめず、その後も他宗教排撃を弘通活動の中で盛んに行っている。

景信はこの信仰上の恨みとともに、日蓮やその両親が恩顧を受けた領家の尼の所領を景信が侵略した時、日蓮が領家の尼の味方をして領家側を勝訴に導いたことなどから、一層の恨みが募ったのではないかと思われている。

景信は1264年、日蓮聖人が天津の領主「工藤吉隆」のもとへ招かれた帰途を待ち伏せ襲撃したが討ちもらした(小松原法難)。

東条景信のその後の消息に関しては現在のところ正確にはわからないが一説によると1291年、63歳にて病死したとされる。

この説によれば小松原で日蓮を襲撃してから27年後に没したことになる。

仁王門 降神槙

「工藤吉隆」- ?-1264 鎌倉時代の豪族。

安房天津の領主。

日蓮に帰依する。

文永元年、安房滞在中の日蓮を館にまねいたところ,日蓮と対立する「地頭・東条景信」らが長狭郡東条郷小松原で一行を襲撃したので現場に急行し,

日蓮の弟子ー「鏡忍坊日暁」とともに討ち死にした(小松原の法難)。

「加藤清正」は、熱心な日蓮宗の信徒であり、日蓮宗の寺を数多く創設して いる。

鏡忍寺は、波の伊八として名高い武志家の菩提寺で、「祖師堂裏 の墓地には、初代伊八信由から五代伊八信光までの墓があるという。

清正、1562-1611 賤ヶ岳の七本槍の一人、猛将、肥後国の大名、関ケ原の戦いでは東軍に。熊本城築城、家康による毒殺説あり。

鐘楼堂 境内(報恩塔など)

小松原は、松の木が多く見られ、中でも祖師堂前の「祖師御手植菩提松」はひときわ目立つが、現在の境内には松の大木はほとんど見られない。

「降神の槙」と称され、日蓮遭難時に鬼子母神が降臨して助けたと伝えられる槙の古木は、「二王門」近くに今もあり人目を引いている。

「降神槙」は千年以上古木

東条景信の一団に襲われた際に、路傍の樹の上に鬼子母神が現れ、危うく難を逃れたと伝えられるマキは市の天然記念物に指定され、今でも境内に大きく枝を広げています。

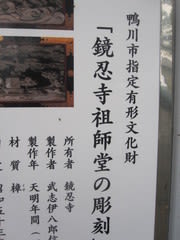

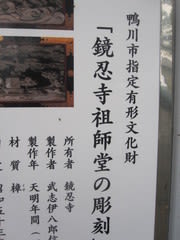

祖師堂の欄間を飾る「波の伊八」の七福神の彫刻三面、江戸時代初期から中期頃の建立と推定される切妻萱葺き屋根の向唐門が、市の有形文化財に指定.

見事な彫刻が

「日蓮四大法難ー伊豆法難 - 佛現寺、蓮着寺。小松原法難 - 鏡忍寺。松葉ヶ谷法難 - 本圀寺。龍ノ口法難 - 龍口寺。

祖師堂

碑ー小松原の 秋静かなり かくりせの 人呼ぶ如く 百舌鳥の 高鳴く

2009年12/10掲載した「大多喜城」の記事を参考に」。

大多喜城は中世の頃、小田喜城(小田喜の城)と呼ばれ16世紀前半代に武田氏が入城したと言われている。

1540年頃は安房の里見氏の重臣正木氏が入り、以後4代に渡り上総正木宗家の居城として発展した。

1590年北条氏の小田原城が「秀吉」に攻め落とされると、「家康」が江戸城に入った。

1609年スペインのドン・ロドリコは「濠に囲まれた高台にあり、門は鉄で出来、内部は金、銀の配色で美しい城」と驚いている。

初代の本多忠勝(1548~1610)徳川の四天王の一人、通称「平八郎」は幼少より家康に仕え、数々の武功を揚げた。

上総国で10万石を貰い大多喜城に入る。関が原の戦いでは軍監を務めた。

忠勝は伊勢国十万石に転封となり桑名城主となる。

武田信玄は「家康に過ぎたるもの二つ、唐の頭と本多平八」と褒め讃えた。

その後59度の合戦に参加し、抜群の功を立てながら一度も傷を負わなかったという。

城内は、博物館になっており、武器、武具など武家社会に関する資料が展示されている。入館料 ¥200

大多喜の街並みは、房総の小江戸とも呼ばれている城下町、薬草園、忠勝の墓所などがある。

「加茂氏」は、神武天皇を導いたとされる賀茂建角身命を始祖とする天神系氏族。

代々賀茂神社に奉斎し、山城国葛野郡・愛宕郡を支配した。

子孫は上賀茂・下鴨の両神社の祠官家となり、賀茂県主は同じ山城国を本拠とする秦氏との関係が深い。

氏人には鴨長明(下鴨社家)、賀茂真淵(上賀茂社家)がいる。

「源頼朝家臣・金山城主 東条氏」が支配

天正八年の1580年に大多喜城主・正木憲時が里見義頼に対して反乱を起こした「正木憲時の乱」で攻め落とされたのが史料上の唯一の所見という。

長く正木氏の属城として、長狭郡の支配拠点となっていたとみられる。

1180年、石橋山合戦で敗れて安房に渡った源頼朝を貝渚で襲撃した「長狭六郎常伴」が金山城主であったというが不明。

1445年、「里見義実」が「安西景春」を降ろした後、金山城に立て籠もる「東条左衛門常政(秋重、重永)」を攻めて落城させ、常政は討ち死にし、

里見義実は安房の統一を完成させたという。

天文年間には、正木氏の属城となり、金山城には「勝浦城主・正木時忠の弟、弘季」が在城したという。

1580年、正木憲時と里見義頼の抗争(正木憲時の乱)では、憲時は金山城に弟の正木石見守道俊を守らせており、里見義頼は、勝浦城主・正木左近大夫頼忠を先鋒に東安房へ侵攻、葛ヶ崎城を落とし、金山城も攻め落として、正木道俊を「興津城」に追ったと云う。

正木憲時は、1581年、大多喜城内で家臣の寝返りにより殺害され、乱は平定された。

金山城はこの頃廃城になったと考えられている。

JR千葉市蘇我駅ー内回り木更津・君津・館山と外回り茂原・御宿・勝浦の発着駅ー安房鴨川駅

眼下は太平洋が広がる「魚見塚展望台」が

海抜約110mから見る海岸線は、素晴らしいが、あいにく、今日は、朝から大雨、鴨川松島は隠れていました。

「長狭街道」ー房総半島を横断する主要道路で江戸時代より東京湾と太平洋を結ぶ街道として栄えた。

毎年冬に「長狭街道駅伝」が、鋸南町保健福祉センター「すこやか」 - 鴨川市総合運動施設間で毎年スタートとゴールを交代して開催。

起点は、鴨川市横渚 長狭街道入口スクランブル交差点(千葉県道247号浜波太港線交点)・終点は、安房郡鋸南町保田 保田交差点(国道127号・千葉県道238号保田停車場線交点)総延長:27,007m。「東京湾アクアラインで鴨川市亀田病院までバスが出ている。約85km」。

「久留里街道」ー鴨川市外房地域より都心への最重要幹線道路。

千葉県道路公社管理の有料道路「鴨川有料道路」も含んでいる。鴨川日東バスなどの高速バスも走行。

起点は、 千葉市中央区塩田町 (蘇我陸橋南交差点、国道357号交点)ー終点は、 鴨川市横渚 (横渚交差点、国道128号交点)

有料道路あり、鴨川有料道路(君津市笹 - 鴨川市打墨)。

海岸沿線、国道128号線から

二級河川・「加茂川」は、安房地域で最大規模となる河川で、長狭平野の中心を貫く長狭街道に沿うように流れている。

鴨川市西部に源を発し概ね東に流れ、鴨川市貝渚と鴨川市前原の境界から太平洋に注ぐ。

流路延長24.7km。二級河川指定区間は鴨川市金束谷川合流点から河口までの22.25km。支流ー川音川・銘川・金山川など。

近代的ビルの亀田総合病院近く

龍性院ー山号・飛梅山 真言智山派

「須賀神社」

須佐之男命を主神とし罔象女神・源義家公を合祀する神社。

創立年代は不詳であるが社伝によれば、天正の1573~1593年頃、京都より勧請したといわれる。

鴨川市広場地区の鎮守し明治6年村社に列し、さらに大正14年神饌幣帛供進指定社となる。

明治14年同町内にあった無格社水神社及び白幡神社を合祀した。本殿は、1850年の修築と云う。

7月例大祭・南房総最大神輿2.6tと神社前に「万灯」が集合する。

諏訪神社、長野県諏訪(高島城の諏訪一族、高梨・望月氏等が)安房鴨川などに移住の記録があると云う。

「高島城」-長野県諏訪市高島にある。別名は、諏訪湖に突き出した水城で「諏訪の浮城」と呼ばれていた が、江戸時代初めに諏訪湖の干拓が行われ、水城の面影は失われたと云う。

諏訪神社

「前原・横渚海岸ー 海浜プロムナード」

弓なりに美しくカーブした海岸線が魅力的な前原・横渚海岸は、日本の渚百選のひとつ。

右手には名勝・鴨川松島の一角をなす荒島が望め、硬軟合わせた海岸風景が満喫 できる。

夏には市内最大の海水浴場となり、早朝から多くの人々が詰めかける

夏は、花火大会

「小松原山・鏡忍寺」ー日蓮宗本山(霊蹟寺院)。山号は小松原山。

1264年の文永元年、日蓮聖人が、「東条景信」に襲撃され、同行の「鏡忍坊・日暁」と共に天津の城主「工藤吉隆」が討たれた。

1281年、小松原法難の地に、工藤吉隆の子、日隆が日蓮の命により建立。妙隆山と号し、後に鏡忍坊の名に因み小松原山鏡忍寺と改める。

現住職は43世ー 原 日透貫首。

日蓮宗は、昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼びならわしている。岡本山日宣寺(南房総市犬掛)・袈裟山掛松寺。

また、鏡忍寺は特定の法縁に属さない別格山である。

宗祖四大法難・小松原法難霊ー鏡忍寺 手洗鉢

「東条 景信」-生没不詳、鎌倉時代前期の武将。安房国長狭郡東条郷の地頭を務めていた。

1253年の建長5年、「日蓮聖人」は、比叡山で修学を終え、清澄寺において自己の法華経信仰を説いた。

このとき東条景信の信仰している念仏も住生極楽の教えどころか無間地獄に落ちはいる教えであると述べ、法華経のみが成仏の法であると述べたことに怒り、日蓮を殺害しようとしたが清澄寺の道善坊の取り計らいで事なきを得た。

日蓮は念仏宗を批判することをやめず、その後も他宗教排撃を弘通活動の中で盛んに行っている。

景信はこの信仰上の恨みとともに、日蓮やその両親が恩顧を受けた領家の尼の所領を景信が侵略した時、日蓮が領家の尼の味方をして領家側を勝訴に導いたことなどから、一層の恨みが募ったのではないかと思われている。

景信は1264年、日蓮聖人が天津の領主「工藤吉隆」のもとへ招かれた帰途を待ち伏せ襲撃したが討ちもらした(小松原法難)。

東条景信のその後の消息に関しては現在のところ正確にはわからないが一説によると1291年、63歳にて病死したとされる。

この説によれば小松原で日蓮を襲撃してから27年後に没したことになる。

仁王門 降神槙

「工藤吉隆」- ?-1264 鎌倉時代の豪族。

安房天津の領主。

日蓮に帰依する。

文永元年、安房滞在中の日蓮を館にまねいたところ,日蓮と対立する「地頭・東条景信」らが長狭郡東条郷小松原で一行を襲撃したので現場に急行し,

日蓮の弟子ー「鏡忍坊日暁」とともに討ち死にした(小松原の法難)。

「加藤清正」は、熱心な日蓮宗の信徒であり、日蓮宗の寺を数多く創設して いる。

鏡忍寺は、波の伊八として名高い武志家の菩提寺で、「祖師堂裏 の墓地には、初代伊八信由から五代伊八信光までの墓があるという。

清正、1562-1611 賤ヶ岳の七本槍の一人、猛将、肥後国の大名、関ケ原の戦いでは東軍に。熊本城築城、家康による毒殺説あり。

鐘楼堂 境内(報恩塔など)

小松原は、松の木が多く見られ、中でも祖師堂前の「祖師御手植菩提松」はひときわ目立つが、現在の境内には松の大木はほとんど見られない。

「降神の槙」と称され、日蓮遭難時に鬼子母神が降臨して助けたと伝えられる槙の古木は、「二王門」近くに今もあり人目を引いている。

「降神槙」は千年以上古木

東条景信の一団に襲われた際に、路傍の樹の上に鬼子母神が現れ、危うく難を逃れたと伝えられるマキは市の天然記念物に指定され、今でも境内に大きく枝を広げています。

祖師堂の欄間を飾る「波の伊八」の七福神の彫刻三面、江戸時代初期から中期頃の建立と推定される切妻萱葺き屋根の向唐門が、市の有形文化財に指定.

見事な彫刻が

「日蓮四大法難ー伊豆法難 - 佛現寺、蓮着寺。小松原法難 - 鏡忍寺。松葉ヶ谷法難 - 本圀寺。龍ノ口法難 - 龍口寺。

祖師堂

碑ー小松原の 秋静かなり かくりせの 人呼ぶ如く 百舌鳥の 高鳴く

2009年12/10掲載した「大多喜城」の記事を参考に」。

大多喜城は中世の頃、小田喜城(小田喜の城)と呼ばれ16世紀前半代に武田氏が入城したと言われている。

1540年頃は安房の里見氏の重臣正木氏が入り、以後4代に渡り上総正木宗家の居城として発展した。

1590年北条氏の小田原城が「秀吉」に攻め落とされると、「家康」が江戸城に入った。

1609年スペインのドン・ロドリコは「濠に囲まれた高台にあり、門は鉄で出来、内部は金、銀の配色で美しい城」と驚いている。

初代の本多忠勝(1548~1610)徳川の四天王の一人、通称「平八郎」は幼少より家康に仕え、数々の武功を揚げた。

上総国で10万石を貰い大多喜城に入る。関が原の戦いでは軍監を務めた。

忠勝は伊勢国十万石に転封となり桑名城主となる。

武田信玄は「家康に過ぎたるもの二つ、唐の頭と本多平八」と褒め讃えた。

その後59度の合戦に参加し、抜群の功を立てながら一度も傷を負わなかったという。

城内は、博物館になっており、武器、武具など武家社会に関する資料が展示されている。入館料 ¥200

大多喜の街並みは、房総の小江戸とも呼ばれている城下町、薬草園、忠勝の墓所などがある。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます