「北条時頼」 1227-63 鎌倉幕府5代執権

全将軍「九条頼経」とその側近の執権職剥奪し、一派処刑、朝廷から排除・後西園寺家に代えている。有力御家人三浦氏・千葉氏を滅亡。

将軍九条頼嗣から宗尊親王に代えた。

「佐野常世」と出会い「鉢の木ー鉢の木を 薪にしてもてなした」が有名。下級御家人を重んじ、倹約実行で善政をしている。出家後も独裁者だったという。

諸国行脚で、御宿にて「御宿せしそのときよりと人間はば網代の海に夕影の松」そこから「御宿」の地名が。

県南東部外房海岸に面し漁業と観光の町、江戸時代は、「六斎市」の市場町として発展

網代湾の御宿港・岩和田港沖合漁業の拠点となっている。海女によるアワビ・サザエなどの潜水漁獲も多いと云う。また、岩和田海岸は房総随一とも言われ 「月の砂漠」童謡にちなみ砂漠記念像が海浜の一角なある。

1609年スペイン人のフイリッピン総督らがメキシコにむかう途中台風で遭難し、地元民が救助した縁で「岩和田岬に、日西墨(日本・スペイン・メキシコ)三国交通発祥記念碑が1928年に建てられた。

JR御宿駅前

御宿の民話 「千人塚」 元禄16年(1703年)11月22日

その日は60年も漁をやっている漁師が初めてと言う位の大漁、古老は不吉な予感を感じていたが、浜は大漁で沸き返っていたと云う。

やがて夕焼けが真っ赤染まる頃、突如 ニワトリや犬が鳴き始め暴れだした。

そして突然 大地が地鳴りとともに揺れ動いた・土間の水瓶が倒れ・夕食時の村人はどの家からも飛び出してきた・屋根は落ち、家は傾き

乳飲み子は火がついたように泣き・更になんども余震が続き・その度、家屋は倒れていった。

人々は眠る事が出来ず夜明けを迎え・船の被害がないか浜へ行くと・東の海には紫色の不気味な雲が広がっていたと云う。

この時にわかに潮が引いて・30余町(約330m)まで干潟になって、続いて沖の方からゴーゥと唸りをたて、大きな波が人々に迫り、皆 逃げろと叫びながら一目散にはしったと云う。

しかし波の早さは凄まじく・あっと言う間に砂浜に乗り上げ・船も海女の小屋も・干してあった網も漁具も・全て飲み込まれてしまったと云う。

波の高さは山の7分までに及び、逃げ惑い助けを叫ぶ村人を飲み込んでいった。

波は川を登り橋を越え、畑を飲み込み木や家屋を倒して進んで、波の勢いが弱まったかと思うと今度は、あっという間に引いていった。

後には無惨な遺体があちこちに網代湾には幾日にも渡って溺死した遺体が流れ着いたのだ・・・・・・。

「千人塚供養塔」が新町にある。

資料館

昭和53年メキシコ「ホセ・ロべス・ポルテイーヨ大統領」訪れる

ドン・ロドリゴ上陸地

日・西・墨三国交通発祥記念碑

サンフランシスコ号模型

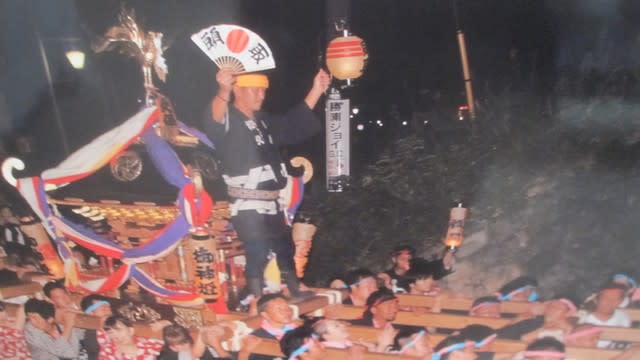

350年の伝統御宿町・八坂神社の夏祭りが7月行われる。

みこしを担ぎながら町を練り歩く様子. 350年以上続いている祭り。

大勢で担ぐみこしは昔、船方が造ったもので、少しずつ修繕しながら当初のものを使っていると云う。

月の砂漠記念像

「加藤 まさを」1897ー1977 日本の画家。詩人・静岡県藤枝市出身。立教大学英文科中退。

学業の傍ら川端画学校で洋画を学ぶ。

大正時代の代表的な抒情画家の一人で、少女に圧倒的な人気を得た。

ファンとの交流をよくし、髪型や衣服など、女学生風俗を熟知していたと云う。

さらに、バラの栽培、ヴァイオリン演奏、テニスなど、少女好みの趣味を、1923年の大正12年、童謡「月の沙漠」を発表。

詩画集にカナリヤの墓・合歓の揺籃、少女小説に遠い薔薇、消えゆく虹、1929年、長編小説・二つの虹などがある。

「月の砂漠」

月の砂漠を はるばると 旅のらくだが 行きました 金と銀との くら置いて 二つならんで 行きました

金のくらには 銀のかめ 銀のくらには 金のかめ 二つのかめは それぞれに ひもで結んで ありました

先のくらには 王子さま あとのくらには お姫さま 乗った二人は ...

岩和田漁業

足海

天台宗の寺「最明寺」の夫婦銀杏

幹回り3.6m 樹高23m 「元禄16年の大津波」に堪えたという。

JR総武本線外房線下り

本堂

夫婦銀杏と鐘楼

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます