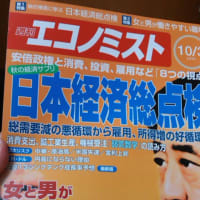

明日から発売の週刊エコノミスト(10月20日号)で、約1年4カ月ぶりに「娘、息子の悲惨な職場」が掲載されます。

今回のテーマは「子どもを産めない日本」

そのなかでも、この1年、ずっと問題視して追いかけていた「職場流産」について提起しました。

今回でこの特集はPart8を迎えました。表紙もシリーズ化した当初に復活。

これからも、現場を歩いたからこそ問題だと思ったことを、提起し続けていきたいと思います。この間、もちろん他の仕事もありましたが、倒れる寸前まで取材して、精魂込めてこの原稿を書きました。

(以下、毎日新聞のWebより)

第1特集:娘、息子の悲惨な職場 パート8

◇母性保護はどこに 「職場流産」の悲劇 新しい命か仕事かの選択

◇小林美希(こばやし・みき=労働経済ジャーナリスト)

「妊娠しているからといって、仕事を休めず、流産した」

北陸地方で看護師として働く須藤雄太さん(仮名、29歳)と智香子さん(同)は今でも、2年前の流産を思い出すと、その時のやり場のない気持ちがこみ上げてくる。

須藤さん夫婦は、看護専門学校を卒業後、24歳で結婚。それぞれ違う自治体病院に勤めている。結婚して3年後に長女が生まれ、2007年12月末に第2子を授かった。

第1子の時と同様、智香子さんは妊娠してからも夜勤のシフトに組み込まれ、残業も恒常的に続いていた。当時、ノロウイルスが流行し、智香子さんの病院では次々に患者が院内感染。看護師も半数が感染して出勤できなくなった。

人手不足が常態化しているなか、妊娠しているからといって休めない。「元気なうちは頑張ろう」と、智香子さんは、病棟を1日中走り回り、患者の看護に当たった。

2月6日の妊婦定期健診。医師からは「赤ちゃん、1週間くらい前から育ってないですね」と告げられた。妊娠7週目での流産。ちょうど1週間前、智香子さんは勤務しながら下痢や嘔吐を繰り返していた。

流産後しばらくは、夫婦はショックで脱力した状態が続いた。

「自治体病院に勤める限り、公僕という意識で踏ん張ってきたのに」

やりきれない思いが残った。失った命の重みは大きかった。(本誌につづく)

2009年10月10日