傾ける赤城の尾根や青嵐 季

死に隣る眠薬や蛙なく 季

春寒し恋は心の片隅に 季

汽車はいま上野をいづる青嵐 季

あし音をまつ朝暮や萩の花 季

櫻ちる墓は享年十九歳 季

人妻となりける君におぼろ月 季

兎に角に春は来るなり札納 季

笹鳴や愁はいつもあたらしき 季

舞姫のだらり崩れる牡丹かな 季

加比丹の帯をかたみや春浅し 季

朝顔や極道にわれ成果てつ 季

別るゝやまだ朝顔の露ながら 季

風鈴のうごかぬほどの戀心 季

野茨やこの道ゆかばふるさとか 季

百合が香や愁はいつもあたらしき 季

蟲なくや戀は心の片隅に 季

秋立つや葉の落ちぬ木も寂しかり 季

初雁や尖りし山の暮残る 季

足音をまつ明暮や萩の花 季

竹の葉の細りや星のわかれかな 季

花の下「かあいいピスの墓」とあり 季

ほつれ毛に遊ぶ風あり青すだれ 季

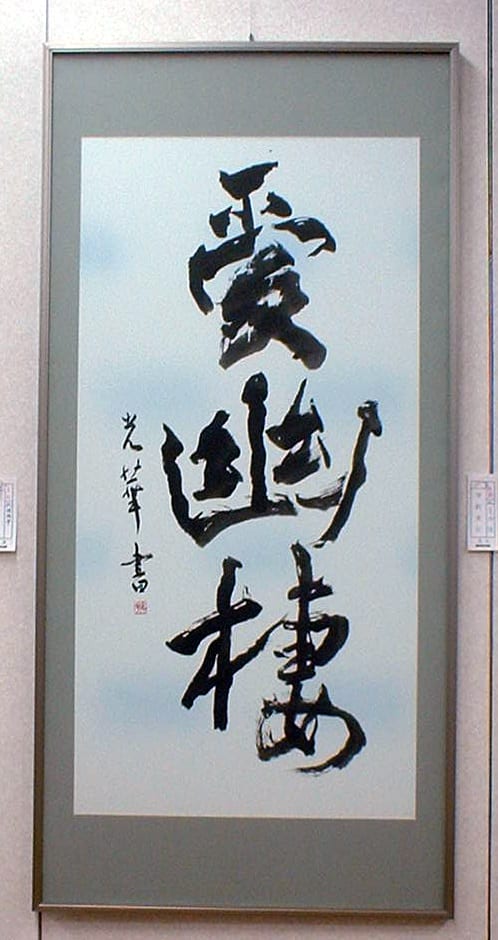

明治の三筆-中林梧竹

鳴鶴が大きな志を抱いて中国行を果たしたころ、中林梧竹(なかばやしごちく 1827‐1913)も中国に渡っていた。

梧竹は、佐賀県小城市(旧小城町)新小路(しんこうじ)に生まれた。長崎の清国長崎理事府理事官だった余元眉(よげんぴ)と親交し中国金石学を学び、その紹介でその師の潘存(はんそん)に指導を受け、書道の革新に先鞭をつけた。

明治十五年、一時帰国の余元眉に伴われて北京に渡った。鳴鶴より10年ほど早かった。ときに梧竹56歳。

北京の潘存に師事したものの、潘存は寡黙な人で会話は筆談が主だった。潘存から学んだものは深く、多岐にわたった。周代の金文には文字造形の起点があり、漢代から魏にかけての筆づかいには生命の根源を知った。王義之系統にも規範と品格を学んだ。

なにより収穫が大きかったのは北京紫禁城にちかい胡同にある、瑠璃廠(ルーリーチャン)の骨董街に入りびたり、金文、漢・魏・六朝碑の玄原拓に直接学んだことで、これは梧竹にとって大きな刺激で、懐具合の許す限り金石の拓本買い集めた。

こうして梧竹の書は篆・隷・楷・行・草の各体にわたり、長鋒柔毫の筆を駆使して規模の大きい固有の世界をひらくことになり、鳴鶴と梧竹は明治の三筆として併称されることになる。

蘭 亭 序 王 羲 之

|

|

|

|

|

|

|

之蘭亭脩禊事也群賢畢至少長咸集此地有 |

|

|

|

|

崇山峻領茂林脩竹又有清流激湍暎帶左右 |

|

〇「領」は、古く「嶺」と通じて用いられた。 |

|

|

引以爲流觴曲水列坐其次雖無絲竹管弦之 |

|

|

|

|

盛一觴一詠亦足以暢叙幽情是日也天朗氣 |

|

|

|

|

淸惠風和暢仰觀宇宙之大俯察品類之盛所 |

|

|

|

|

以遊目騁懷足以極視聽之娯信可樂也夫人 |

|

|

|

|

之相與俯仰一世或取諸懷抱悟言一室之内 |

|

|

|

|

或因寄所託放浪形骸之外雖趣舎萬殊靜躁 |

|

|

|

|

不同當其欣於所遇蹔得於己怏然自足不知 |

|

〇「怏然」は「快然」が正しいとされる。 |

|

|

老之將至及其所之既惓情隨事遷感慨係之 |

|

|

|

|

矣向之所欣俛仰之閒以爲陳迹猶不能不以 |

|

|

|

|

之興懷況脩短隨化終期於盡古人云死生亦 |

|

|

|

|

大矣豈不痛哉毎攬昔人興感之由若合一契 |

|

|

|

|

未甞不臨文嗟悼不能喩之於懷固知一死生 |

|

|

|

|

爲虚誕齊彭殤爲妄作後之視今亦由今之視 |

|

〇「由」は「猶」と通用。 |

|

|

昔悲夫故列叙時人録其所述雖世殊事異所 |

|

|

|

|

以興懷其致一也後之攬者亦將有感於斯文 |

|

|

|

|

群賢(ぐんけん)畢(ことごと)く至り、少長(せうちやう)咸(みな)集まる。此の地に、崇山(すうざん)峻領(しゆんれい)、茂林(もりん)脩竹(しうちく)有り。 又、清流(せいりう)激湍(げきたん)有りて、左右に暎帯(えいたい)す。引きて以て流觴(りうしやう)の曲水と為(な)し、其の次(じ)に列坐す。糸竹管弦の盛(せい)無しと雖(いへど)も、一觴一詠、亦以て幽情を暢叙(ちやうじよ)するに足る。 是の日や、天朗(ほが)らかに気清く、恵風(けいふう)和暢(わちやう)せり。仰いでは宇宙の大を観(み)、俯しては品類の盛んなるを察す。目を遊ばしめ懐(おも)ひを騁(は)する所以(ゆゑん)にして、以て視聴の娯しみを極むるに足れり。信(まこと)に楽しむべきなり。 夫(そ)れ人の相与(あひとも)に一世(いつせい)に俯仰(ふぎやう)するや、或いは諸(これ)を懐抱(くわいはう)に取りて一室の内に悟言(ごげん)し、或いは託する所に因寄(いんき)して、形骸の外(ほか)に放浪す。 趣舎(しゆしや)万殊(ばんしゆ)にして、静躁(せいさう)同じからずと雖も、其の遇ふ所を欣び、蹔(しばら)く己(おのれ)に得るに当たりては、怏然(あうぜん)として自(みづか)ら足り、老(おい)の将(まさ)に至らんとするを知らず。 其の之(ゆ)く所既に惓(う)み、情(じやう)事(こと)に随ひて遷(うつ)るに及んでは、感慨(かんがい)之(これ)に係(かか)れり。 向(さき)の欣ぶ所は、俛仰(ふぎやう)の閒(かん)に、以(すで)に陳迹(ちんせき)と為(な)る。猶(な)ほ之(これ)を以て懐(おも)ひを興(おこ)さざる能はず。況んや脩短(しうたん)化(か)に随ひ、終(つひ)に尽くるに期(き)するをや。 古人云へり、死生も亦(また)大なりと。豈(あ)に痛ましからずや。毎(つね)に昔人(せきじん)感を興(おこ)すの由(よし)を攬(み)るに、一契(いつけい)を合(あは)せたるが若(ごと)し。未(いま)だ甞(かつ)て文に臨んで嗟悼(さたう)せずんばあらず。之(これ)を懐(こころ)に喩(さと)ること能はず。 固(まこと)に死生を一(いつ)にするは虚誕(きよたん)たり、彭殤(はうしやう)を斉(ひと)しくするは妄作(まうさく)たるを知る。後(のち)の今を視るも、亦(また)由(な)ほ今の昔を視るがごとくならん。悲しいかな。 故に時人(じじん)を列叙し、其の述ぶる所を録す。世(よ)殊に事(こと)異(こと)なりと雖も、懐(おも)ひを興(おこ)す所以(ゆゑん)は、其の致(むね)一(いつ)なり。後(のち)の攬(み)る者も、亦(また)将(まさ)に斯(こ)の文に感ずる有らんとす。 |

||

■「離騒経」(文選・文章篇)■

帝高陽の苗裔、朕が皇考を伯庸と曰う。

摂堤孟陬に貞しく、惟れ庚寅に吾以て降れり。

皇覧て余を初度に揆り、肇めて余に錫うに嘉名を以てす。

余を名づけて正則と曰い、余を字して零均と曰う。

紛として吾既に此の内美有り、又之を重ぬるに脩態を以てせり。

江離と辟芷とを扈り、秋蘭を紉いで以て佩と為す。

汨として余将に及ばざらんとするが如く、年歳の吾と与にせざるを恐る。

朝には「阝+比」の木蘭を搴り、夕べには洲の宿莽を攬る。

日月は忽として其れ淹まらず、春と秋と其れ代序す。

草木の零落するを惟い、美人の遅暮ならんことを恐る。

壮を撫して穢を棄てず、何ぞ其れ此の度を改めざる。

騏驥に乗りて以て馳騁し、来れ吾夫の先路を導かん。

昔三后の純粋なる、固に衆芳の在りし所なり。

申椒と菌桂とを雑う、豈維だ夫の茝を紉ぐのみならんや。

彼の尭舜の耿介なる、既に道に遵いて路を得たり。

何ぞ桀紂の昌披なる、夫れ唯だ捷径以て窘歩せり。

惟うに党人の偸楽せる、路は幽昧にして以て険隘なり。

豈余が身の殃を憚るならんや、皇輿の敗績せんことを恐るるなり。

忽として奔走して以て先後し、前王の踵武に及ばんとす。

荃 余の中情を察せず、反って讒を信じて斉怒す。

余 固より謇謇の患いを為すを知るも、忍んで舎むこと能わざるなり。

九天を指して以て正と為す、夫れ唯だ霊脩の故なり。

初め既に余と言を成ししも、後に悔い遁れて他有り。

余 既に離別を難らざるも、霊脩の数々化するを傷む。

余 既に蘭を九畹に滋え、又を百畝に樹う。

留夷と掲車とを畦にし、杜衡と芳芷とを雑う。

枝葉の峻茂せんことを冀い、願わくは時を竢って吾将に刈らんとす。

萎絶すと雖も其れ亦何ぞ傷まん、衆芳の蕪穢するを哀しむ。

衆 皆競い進みて以て貪婪なり、憑つれども求索に厭かず。

羌 内に己を恕して以て人を量り、各々心を興して嫉妬す。

忽として馳騖して以て追逐すれども、余が心の急とする所に非ず。

老 冉冉として其れ将に至らんとす、脩名の立たざらんことを恐る。

朝には木蘭の墜露を飲み、夕べには秋匊の落英を餐らう。

苟くも余が情其れ信に姱しく以て練要ならば、長く顑頷するも亦何ぞ傷まん。

木根を擥りて以て茝を結び、薛荔の落蘂を貫く。

菌桂を矯めて以てを紉ぎ、胡縄の纚纚たるを索にす。

謇 吾夫の前脩に法る、時俗の服する所に非ず。

今の人に周わずと雖も、願わくは彭咸の遺則に依らん。

長太息して以て涕を掩い、人生の多艱なるを哀しむ。

余好く脩姱して以て鞿羈すと雖も、謇 朝に誶めて夕べに替てらる。

既に余を替つるに纕を以てし、又之に申ぬるに攬茝を以てす。

亦余が心の善しとする所、九死すと雖も其れ猶お未だ悔いず。

怨むらくは霊脩の浩蕩として、終に夫の人心を察せざることを。

衆女余の蛾眉を嫉み、謡諑して余を謂うに善く淫するを以てす。

固に時俗の工巧なる、規矩に偭いて改め錯く。

縄墨に背いて以て曲を追い、周容を競いて以て度と為す。

忳として鬱悒して余侘傺し、吾独り此の時に窮困す。

寧ろ溘に死して以て流亡すとも、余此の態を為すに忍びざるなり。

鷙鳥の群せざるは、前代自りして固より然り。

何ぞ方円の能く周わん、夫れ孰か道を異にして相安んぜん。

心を屈して志を抑え、尤めを忍んで詬を攘わん。

清白に伏して以て直に死するは、固に前聖の厚くする所なり。

道を相るの察らかならざるを悔い、延佇して吾将に反らんとす。

朕が車を廻らして以て路に復り、行迷未だ遠からざるに及ばん。

余が馬を蘭皐に歩ませ、椒丘に馳せて且く焉に止息す。

進んで入れられずして以て尤めに離わば、退いて将に復た吾が初服を脩めんとす。

芰荷を製して以て衣と為し、芙蓉を集めて以て裳と為す。

吾を知らざるも其れ亦已まん、苟に余が情其れ信に芳し。

余が冠の岌岌たるを高くし、余が佩の陸離たるを長くす。

芳と沢と其れ雑糅し、唯だ昭質其れ猶お未だ虧けず。

忽ち反顧して以て目を游ばしめ、将に往きて四荒を観んとす。

佩は繽紛として其れ繁飾し、芳は霏霏として其れ弥々章らかなり。

人生各々楽む所有り、余独り脩を好んで以て常と為す。

体解せらると雖も吾猶お未だ変ぜず、豈余が心の懲る可けんや。

女「須(の下に)+女」の嬋媛たる、申申として其れ予を詈る。

曰く、鯀は婞直にして以て身を亡ぼし、終然として羽の野に夭せり。

汝は何ぞ博謇にして脩を好み、紛として独り此の姱節有るや。

薋菉葹を以て室を盈てるに、判として独り離れて服せざる。

衆は戸ごとに説く可からず、孰か云に余の中情を察せん。

世は並びに挙りて朋を好む、夫れ何ぞ煢独にして予に聴かざる、と。

前聖に依りて節中せんとし、喟として心に憑りて茲に歴れり。

沅湘を済りて以て南征し、重華に就いて詞を陳ぶ。

啓に九弁と九歌とあるも、夏康娯しんで以て自ら縦にす。

難を顧みて以て後を図らず、五子用て家巷に失えり。

羿は淫遊して以て畋に佚り、又好んで夫の封狐を射る。

固に乱流して其れ終わること鮮なし、浞は又夫の厥の家を貪る。

澆は身にを被服し、欲を縦にして忍びず。

日々に康娯して自ら忘れ、厥の首用て夫れ顚隕せり。

夏桀の常に違える、乃ち遂に焉に殃に逢えり。

后辛の葅醢にする、殷宗用て長からず。

湯禹は儼にして祗敬し、周は道を論じて差う莫し。

賢を挙げて能に授け、縄墨を脩めて頗かず。

皇天は私阿無く、人徳を覧て馬に輔を錯く。

夫れ維だ聖哲にして以て茂行あり、苟に此の下土を用うるを得。

前を瞻て後ろを顧み、人の計極を相観するに、

夫れ孰か義に非ずして用う可けん、孰か善に非ずして服す可けん。

余が身を阽うして死に危ずくも、余が初めを覧て其れ猶未だ悔いず。

鑿を量らずして枘を正せば、固に前脩も以て葅醢にせらる。

曽ねて嘘唏して余鬱邑し、朕が時の当たらざるを哀しむ。

茹を攬りて以て涕を掩えど、余が襟を霑して浪浪たり。

跪き衽を敷きて以て辞を陳べ、耿として吾既に此の中正を得たり。

玉虯を駟として以て鷖に乗り、溘ち風に埃して余上り征く。

朝に軔を蒼梧に発し、夕に余県圃に至る。

少く此の霊瑣に留まらんと欲すれば、日は忽忽として其れ将に暮れんとす。

吾羲和をして節を弭め、崦「山+茲」を望んで迫ること勿からしむ。

路は漫漫として其れ脩遠なり、吾将に上下して求索せんとす。

余が馬に咸池に飲い、余が轡を扶桑に結ぶ。

若木を折りて以て日を払ち、聊か須臾して以て相羊す。

望舒を前にして先駆せしめ、飛廉を後にして奔属せしむ。

鸞皇 余が為に先ず戒め、雷師余に告ぐるに未だ具わらざるを以てす。

吾 鳳凰をして飛騰せしめ、又之に継ぐに日夜を以てす。

飄風屯まりて其れ相離れ、雲霓を師いて来り御う。

紛総総として其れ離合し、斑陸離として其れ上下す。

吾 帝閽をして関を開かしめんとすれば、閶闔に倚りて予を望むのみ。

時は曖曖として其れ将に罷まらんとし、幽蘭を結んで延佇す。

世 溷濁して分かたず、好んで美を蔽いて嫉妬す。

朝に吾将に白水を済り、閬風に登りて馬を緤がんとす。

忽ち反顧して以て流涕し、高丘の女無きを哀しむ。

溘ち吾 此の春宮に遊び、瓊枝を折りて以て佩に継ぐ。

栄華の未だ落ちざるに及び、下女の詒る可きをウ)相ん。

吾 豊隆をして雲に乗り、宓妃の在る所を求めしむ。

佩纕を解いて以て言を結び、吾 蹇脩をして以て理を為さしむ。

紛総総として其れ離合し、忽ち緯「糸+畫」して其れ遷り難し。

夕べに帰りて窮石に次り、朝に髪を洧盤に濯う。

厥の美を保ちて以て驕傲し、日々に康娯して以て淫遊す。

信に美なりと雖も礼無し、来れ違棄して改め求めん。

覧て四極を相観し、天に周流して余及ち下る。

瑤台の偃蹇たるを望み、有娀の佚女を見る。

吾 鴆をして媒を為さしむるに、鴆 余に告ぐるに好からざるを以てす。

雄鳩の鳴き逝く、余猶お其の佻巧を悪む。

心 猶予して狐疑し、自ら適かんと欲するも可ならず。

鳳皇は既に詒を受く、恐らくは高辛の我に先んぜんことを。

遠く集らんと欲するも止まる所無し、聊か浮游して以て逍遥せん。

少康の未だ家せざるに及び、有虞の二姚を留めん。

理 弱くして媒拙く、導言の固からざるを恐る。

時 溷濁して賢を嫉み、好んで美を蔽いて悪を称ぐ。

閨中既に以て邃遠なり、哲王又寤らず。

朕が情を懐きて発せず、余焉くんぞ能く忍びて此と終古せん。

「艹+夐」茅と筳「竹+專」とを索り、霊氛に命じて余が為に之を占わしむ。

曰く、両美は其れ必ず合わん、孰か脩を信じて之を慕わんや。

思うに九州の博大なる、豈唯だ是にのみ其れ女有らんや、と。

曰く、勉めて遠逝して狐疑する無かれ、孰か美を求めて女を釈てん。

何の所にか独り芳草無からん、爾何ぞ故宇を懐う。

時幽昧にして以て眩曜す、孰か云に余の美悪を察せん。

民の好悪は其れ同じからず、惟だ此の党人のみ其れ独り異なり。

戸ごとに艾を服して以て要に盈て、幽蘭は其れ佩ぶ可からずと謂う。

草木を覧察するすら其れ猶お未だ得ず、豈の美に之れ能く当らんや。

糞壌を蘇りて以て幃に充て、申椒は其れ芳しからずと謂う、と。

霊氛の吉占に従わんと欲すれども、心猶予して狐疑す。

巫咸 将に夕べに降らんとす、椒糈を懐いて之を要す。

百神 翳いて其れ備に降り、九疑 繽として其れ並び迎う。

皇は剡剡として其れ霊を揚げ、余に告ぐるに吉故を以てす。

曰く、勉めて升降して以て上下し、矩矱の同じき所を求めよ。

湯禹は儼にして合うを求め、摯と皇繇とは而ち能く調う。

苟くも中情其れ脩を好まば、何ぞ必ずしも夫の行媒を用いん。

説は築を傅巌に操れども、武丁用いて疑わず。

呂望の刀を鼓する、周文に遭いて挙げらるるを得たり。

寧戚の謳歌する、斉桓聞いて以て輔に該えり。

年歳の未だ晏からず、時も亦猶お其れ未だ央きざるに及ばん。

恐らくは「單+鳥」鴂 先ず鳴きて、百草をして之が為に芳しからざらしめんことを、と。

何ぞ瓊佩の偃蹇たる、衆 「艹+愛」然として之を蔽う。

惟だ此の党人の亮ならざる、恐らくは嫉妬して之を折かん。

時は繽紛として其れ変易す、又何ぞ以て淹留す可けん。

蘭芷は変じて芳しからず、荃は化して茅と為る。

何ぞ昔日の芳草、今直ちに此の蕭艾と為るや。

豈其れ他の故有らんや、脩を好むこと莫きの害なり。

余 蘭を以て恃む可しと為せり、羌 実無くして容長ず。

厥の美を委てて以て俗に従い、苟くも衆芳を引くを得たり。

椒は専ら佞にして以て慢慆たり、「木+殺」は又夫の佩幃を充たさんと欲す。

既に進むを干めて入れられんことを務むれば、又何の芳をか之れ能く祗しまん。

固より時俗の流れに従う、又孰か能く変化すること無からん。

椒蘭を覧るに其れ茲の若し、又況んや掲車と江離とをや。

惟だ茲の佩の貴ぶ可き、厥の美を委てて茲に歴る。

芳 菲菲として虧け難く、芬は今に至るも猶お未だ沫まず。

度を和らげ調えて以て自ら娯しみ、聊か浮游して女を求めん。

余が飾りの方に壮んなるに及んで、周流して上下を観ん。

霊氛既に余に告ぐるに吉占を以てす、吉日を歴んで吾将に行かんとす。

瓊枝を折りて以て羞と為し、瓊「麻+非+灬」を精げて以て粻と為す。

余が為に飛竜に駕し、瑤象を雑えて以て車と為す。

何ぞ離心の同じかる可き、吾将に遠逝して以て自ら疏けんとす。

邅りて吾夫の崑崙に道すれば、路脩遠にして以て周流す。

雲霓の晻藹たるを揚げ、玉鸞の啾啾たるを鳴らす。

朝に軔を天津に発し、夕べに余西極に至る。

鳳凰は翼しみて其れ旂を承げ、高く翺翔して之れ翼翼たり。

忽ち吾此の流沙に行き、赤水に遵いて容与す。

蛟竜を麾いて津に梁かけしめ、西皇に詔げて予を渉さしむ。

路は脩遠にして以て艱み多く、衆車を騰せて径に待たしむ。

不周に路して以て左転し、西海を指して以て期と為す。

余が車を屯むこと其れ千乗なり、玉軑を斉えて並び馳す。

八竜の婉婉たるに駕して、雲旗の委移たるを載つ。

志を抑えて節を弭め、神高く馳せて之れ邈邈たり。

九歌を奏して韶を舞い、聊か日を仮りて以て婾楽す。

皇の赫戯たるに陟升し、忽ち夫の旧郷を臨睨す。

僕夫悲しみ余が馬懐い、蜷局として顧みて行かず。

乱に曰く、已んぬるかな。

国に人無く吾を知る莫し。又何ぞ故都を懐わん。

既に与に美政を為すに足る莫し。吾将に彭咸の居る所に従わんとす、と。

[毎日新聞 東京本社 1階

パレスサイドビル]

(千代田区 一ツ橋1) 10:00~18:00

1/5は、13:00から

土日祝日は、休館

2010. 1.10~ 1.15 短歌書展 前期展

~歌会始の御題によせて~

前期:1/10~15

後期:1/17~22 ギャラリーシックス

[地図]

(渋谷区 松濤1)

2010. 1.10~ 1.16 第47回 東雲会 書作展 東京交通会館

ギャラリー

(千代田区 有楽町2)

2010. 1.10~ 1.16 書のこころ展 東京交通会館

ギャラリー

(千代田区 有楽町2)

2010. 1.11~ 1.17 第42回 現代臨書展 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:現代書作家協会

9:00~16:00

1/18は、13:00まで

入場無料

※参考 出品規定

2010. 1.11~ 1.17 第49回公募 日書学展

日本書学院全国学生展 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:日本書学院

代表:松本鉞生

9:00~16:00

1/17は、13:00まで

有料(一般300円他)

2010. 1.11~ 1.17 第14回 西安碑林国際臨書展 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:西安碑林国際

臨書展

9:00~17:00

入場は、16:30まで

1/17は、13:00まで

入場無料

2010. 1.11~ 1.17 第37回 書聖展 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:書聖会

代表:佐川倩崖

9:00~17:00

入場は、16:30まで

1/17は、13:30まで

入場無料

2010. 1.11~ 1.17 第8回公募 游筆会

水墨・書展

[水墨画,書] 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:游筆会

9:00~16:00

1/17は、14:00まで

入場無料

2010. 1.11~ 1.17 第5回記念 国際書画大賞展

[水墨画,版画,油彩画,

日本画,水彩画,書] 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:国際書画大賞展

実行委員会

9:00~17:00

入場は、16:30まで

1/17は、14:00まで

入場無料

2010. 1.11~ 1.17 第51回 太玄会書展 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:太玄会

代表:田中鳳柳

9:00~16:00

1/17は、14:30まで

入場無料

2010. 1.12~ 1.17 瑞雲春秋展 東京セントラル美術館

[銀座貿易ビル 5階]

(中央区 銀座2) 主催:瑞雲書道会

10:00~18:00

1/17は、16:00まで

2010. 1.12~ 1.17 第51回 有山社書展 東京銀座画廊美術館

[銀座貿易ビル]

(中央区 銀座2)

2010. 1.15~ 1.17 第10回記念 臨池会 新春展 東京銀座画廊美術館

[銀座貿易ビル 7階]

(中央区 銀座2) 主催:臨池会

代表:杉岡華邨

10:00~18:00

1/17は、17:00まで

2010. 1.15~ 1.17 筆禅会展 松崎画廊

[銀座松崎煎餅ビル]

(中央区 銀座4)

2010. 1.12~ 1.17 第47回 春光会 書作品展 鳩居堂画廊

[東京鳩居堂 本店 3階]

(中央区 銀座5) 代表:原田清琴

11:00~19:00

1/17は、17:00まで

2010. 1.12~ 1.17 宮静枝・絢子の作品展

併催:佐藤竹南 遺墨展 鳩居堂画廊

[東京鳩居堂 本店 4階]

(中央区 銀座5) 11:00~19:00

1/17は、17:00まで

2010. 1.12~ 1.17 第13回 春水会展 大黒屋ギャラリー

[銀座大黒屋]

(中央区 銀座5) 代表:岡部春鳥

2010. 1. 6~ 1.18 第58回 独立書展

企画展:山崎大抱展

~圓融の書~ 国立新美術館

(港区 六本木7) 主催:(財)独立書人団

代表:貞政少登

10:00~18:00

1/18は、13:30まで

1/12(火)は休館

有料(一般300円他)

2010. 1.15~ 1.18 第17回 祐正社 書作展 タワーホール船堀

展示ホール1

(江戸川区 船堀4) 10:00~18:00

1/15は、13:00から

1/18は、16:00まで

入場無料

2010. 1.14~ 1.19 第27回 書三昧展 松坂屋 銀座店

別館5階 カトレヤサロン

(中央区 銀座6) 代表:渡辺静湖

10:30~18:30

2010. 1.16~ 1.21 第40回記念 泉会展

併催:渡辺白雪ミニ個展 竹川画廊

(中央区 銀座7) 代表:藤波艸心

2010. 1.16~ 1.21 板橋区立小中学校作品展

中学校書き初め展 板橋区立美術館

(板橋区 赤塚5) 9:30~17:00

入館は、16:30まで

入場無料

2010. 1.17~ 1.22 短歌書展 後期展

~歌会始の御題によせて~

前期:1/10~15

後期:1/17~22 ギャラリーシックス

[地図]

(渋谷区 松濤1)

2010. 1.18~ 1.23 書き初め展 小津ギャラリー

[小津和紙博物舗 2階]

(中央区 日本橋本町3)

2010. 1.21~ 1.23 チェリー会書道展 文京シビックセンター

[文京区役所]

(文京区 春日1)

2010. 1.17~ 1.23 玉舎書院展 東京交通会館

ギャラリー

(千代田区 有楽町2)

2010. 1.19~ 1.24 第28回 東雲会書展 鳩居堂画廊

[東京鳩居堂 本店 3階]

(中央区 銀座5) 11:00~19:00

1/24は、17:00まで

2010. 1.19~ 1.24 紅花書道会 小品展 鳩居堂画廊

[東京鳩居堂 本店 4階]

(中央区 銀座5) 代表:清水蒼洋

11:00~19:00

1/24は、17:00まで

2010. 1.22~ 1.24 第41回 正筆会 菁華書作展 東京銀座画廊美術館

[銀座貿易ビル]

(中央区 銀座2) 主催:正筆会

代表:黒田賢一

10:00~18:00

1/24は、17:00まで

2010. 1.19~ 1.24 第5回 淇水書展 東京銀座画廊美術館

[銀座貿易ビル 8階]

(中央区 銀座2) 主催:淇水文会

代表:新井光風

10:00~18:00

1/24は、17:00まで

2010. 1.19~ 1.24 第26回 書壇受賞に輝く作家展 東京セントラル美術館

[銀座貿易ビル]

(中央区 銀座2)

2010. 1.22~ 1.24 鳶舟会書展 松崎画廊

[銀座松崎煎餅ビル]

(中央区 銀座4)

2010. 1. 9~ 1.24 世田谷の書展

-世田谷ゆかりの作家たち- 世田谷文学館

(世田谷区 南烏山1) 主催:世田谷文学館

10:00~18:00

1/12(火)、

1/18(月)は休館

入場無料

鑑賞会あり

詳細

2010. 1.24~ 1.25 第14回 墨麗会書展 東京芸術劇場

展示室2

(豊島区 西池袋1) 主催:墨麗会

入場無料

2010. 1.20~ 1.26 第51回 新興書道展

[書,刻字,彫塑立体]

併催:全国学生書道展 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:日本書作家協会

代表:高際翠邦

9:00~16:00

1/26は、14:00まで

有料(一般400円他)

2010. 1.22~ 1.26 第41回 亀甲展 上野の森美術館

(台東区 上野公園) 主催:亀甲会

代表:加藤光峰

11:00~18:00

1/26は、15:00まで

2010. 1.21~ 1.26 第38回 魁心書法院展

併催:高尾剋山人展 松坂屋 銀座店

別館5階 カトレヤサロン

(中央区 銀座6) 主催:魁心書法院

代表:幕田魁心

10:30~19:00

1/26は、17:00まで

2010. 1.20~ 1.27 第59回 書海社展

同時開催:教育部書展 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:書海社

代表:谷村雋堂

9:00~16:00

1/27は、14:00まで

有料(一般400円他)

2010. 1.20~ 1.27 第58回 回瀾書展 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:回瀾書道会

代表:小林孤秋

9:00~17:00

入場は、16:30まで

1/27は、14:00まで

有料(一般300円他)

2010. 1.20~ 1.27 第52回 東京書道会展

特別企画:大作40点,小品30点 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:東京書道会

代表:林竹聲

9:00~16:00

1/27は、14:30まで

有料(一般300円他)

2010. 1.21~ 1.27 第34回公募 斯華書展 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:斯華会

代表:小野之右

9:00~16:00

1/27は、14:00まで

入場無料

2010. 1.24~ 1.27 第33回 静書会 書道展 東京芸術劇場

展示ギャラリー

(豊島区 西池袋1) 主催:書道研究静豪

書道会

代表:高橋静豪

入場無料

2010. 1.22~ 1.28 渋谷区民書道展 ・代々木上原社会教育館

(渋谷区 上原3)

・幡ヶ谷社会教育館

(渋谷区 幡ヶ谷2) 主催:渋谷区生涯学習課

2010. 1.25~ 1.30 第33回 選抜 研墨会展 小津ギャラリー

[小津和紙博物舗 2階]

(中央区 日本橋本町3) 主催:研墨書道会

代表:島村谿堂

11:00~18:30

1/25は、13:00から

1/30は、16:00まで

2010. 1. 5~ 1.30 第56回 全国少年新春書道展 明治神宮

回廊

(渋谷区 代々木神園町1)

2010. 1. 2~ 1.31 新春企画 博物館に初もうで

新春特集陳列 中国書画

歳寒三友と明末清初の書 東京国立博物館

本館 特別1室

(台東区 上野公園) 9:30~17:00

入館は、16:30まで

月曜休館、

1/11(月)は開館、

1/12(火)は休館

有料(一般600円他)

2010. 1.26~ 1.31 大立祥玉 書展

~和雅からモダンヘ~ 東京銀座画廊美術館

[銀座貿易ビル]

(中央区 銀座2)

2010. 1.26~ 1.31 柳碧蘇の書

~線と形~ 東京セントラル美術館

[銀座貿易ビル]

(中央区 銀座2)

2010. 1.26~ 1.31 「環山 書と画」展 鳩居堂画廊

[東京鳩居堂 本店3,4階]

(中央区 銀座5) 11:00~19:00

1/31は、17:00まで

2010. 1.20~ 2. 1 第32回 國際書画展

[書,水墨画] 国立新美術館

(港区 六本木7) 主催:國際書画連盟

10:00~18:00

2/1は、13:30まで

1/26(火)は休館

入場無料

2010. 1.20~ 2. 1 第26回 産経国際書展 新春展 国立新美術館

(港区 六本木7) 主催:産経国際書会

10:00~18:00

2/1は、12:30まで

1/26(火)は休館

有料(一般500円他)

2010. 1.21~ 2. 1 Heart Art in TOKYO 2010

第13回 エイズチャリティー

美術展

[洋画,日本画,水墨画,彫刻,

工芸,写真,書] 国立新美術館

(港区 六本木7) 主催:Heart Art

Communication

10:00~18:00

2/1は、12:30まで

1/26(火)は休館

入場無料

2010. 1.27~ 2. 2 粋墨会書道展 品川区民ギャラリー

[イトーヨーカドー

大井町店 8階]

(品川区 大井1) 代表:北野友煌

2010. 1.29~ 2. 3 第40回 国書展 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:凌雲書道会

代表:津金孝邦

9:00~16:00

2/3は、15:30まで

入場無料

2010. 1.29~ 2. 4 第33回 東邦書画 公募展

[書,水墨画] 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:東邦書院

代表:鈴木尭湖

9:00~16:00

2/4は、13:00まで

入場無料

2010. 1.29~ 2. 4 第37回 現代書道院展 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:現代書道院

代表:宮崎紫光

9:00~16:00

2/4は、14:00まで

入場無料

2010. 1.29~ 2. 4 東京学芸大学 書道専攻

卒業制作展 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:東京学芸大学

書道専攻

9:00~17:00

入場は、16:30まで

2/4は、14:00まで

入場無料

2010. 1.29~ 2. 4 '10 貞香会 総合書展 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:貞香会

代表:赤平泰処

9:00~17:00

入場は、16:30まで

2/4は、14:00まで

入場無料

2010. 1.29~ 2. 4 第59回 高風会 全国書道展覧会 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:高風会

代表:小田静虚

9:00~17:00

入場は、16:30まで

2/4は、14:30まで

入場無料

2010. 1.29~ 2. 4 第43回 玄潮会書展

第42回 全国学生書道展 東京都美術館

(台東区 上野公園) 主催:玄潮会

代表:桑山大道

□『簡牘名蹟選 7 甘粛篇2』 二玄社 A4 72頁 2009年11月 2,310円 9784544002478懸泉置前漢簡・帛書、馬圏湾漢簡、武威王莽新簡ほかの原色図版を収録。

□『近代中国の書文化』菅野智明 丸善 A5 232頁 2009年10月 3,360円 9784904074145《目次》はしがき 現代の書を再考するもう一つの鍵/第1章:書の結社─西[シ令]印社の誕生を例に/第2章:書の出版─有正書局の出版物を例に/第3章:書の教育─上海美術専門学校における書の講義を例に/第4章:書の収蔵─羅振玉の情報収集を例に/第5章:書のデータベース─『集帖目』の法帖記録を例に/終章:清末における尺牘集の刊行/資料編/あとがき:余技性からみた書文化の行方

――――――――――――

●住 所 〒170-0044 東京都豊島区千早2-27-6

TEL 03-3957-3779

●開館時間 10:30~17:30(金曜日は20:00まで)

*ただし、ギャラリーは17:30まで

●観覧料金 一般500円[団体割引あり 450円]中・高・大学生300円 小学生100円

●休館日 月曜日、年末年始

●展示内容

1F 第1展示室[常設展示]・・・熊谷守一の油絵(絶筆「アゲ羽蝶」や守一の「自画像」、人気の高い「白猫」等)

2F 第2展示室[常設展示]・・・熊谷守一の墨絵・書

3F ギャラリー[貸しギャラリ-]

●アクセス

•JR「池袋駅」西口 国際興業バス乗り場2番または4番系統にて「要小学校」下車 徒歩5分

•東京メトロ有楽町線「要町駅」 2番出口 徒歩8分

•西武池袋線「椎名町駅」北口より 徒歩13分

• 北海道教育大学岩見沢校 教育学部 芸術課程 美術コース 書専攻

• 岩手大学 教育学部 学校教員養成課程 小学校教育コース(書道サブコース)・中学校教育コース国語科(書道)

• 岩手大学 教育学部 芸術文化課程 造形コース(書道)

• 新潟大学 教育学部 芸術環境創造課程 書表現コース

• 筑波大学 芸術専門学群 美術専攻 書コース

• 東京学芸大学 教育学部 教育系 中等教育教員養成課程(B類) 書道専攻

• 東京学芸大学 教育学部 教養系 芸術文化課程(G類) 書道専攻

• 静岡大学 教育学部 芸術文化課程 書文化専攻

• 京都教育大学 教育学部 美術領域専攻(書道分野)

• 奈良教育大学 教育学部 総合教育課程 文化財・書道芸術コース 書道芸術専修

• 大阪教育大学 教育学部 中学校教員養成課程 美術・書道専攻

• 福岡教育大学 教育学部 中等教育教員養成課程/教科コース 書道専攻

• 福岡教育大学 教育学部 生涯スポーツ芸術課程/芸術コース 書美領域

書道学科(専攻・コース等)を設置している日本の私立大学[9](ゼミを除く)

• 二松学舎大学 文学部 中国文学科 書道専攻

• 大東文化大学 文学部 書道学科

• 了徳寺大学 芸術学部 美術学科 日本文化コース 芸術書道

• 岐阜女子大学 文化創造学部 文化創造学専攻 書道文化コース

• 皇學館大学 文学部 国文学科 書道コース

• 花園大学 文学部 国文学科 書道コース

• 佛教大学 人文学科 書道コース

• 京都橘大学 文学部 日本語日本文学科 書道コース

• 四国大学 文学部 書道文化学科

• 安田女子大学 文学部 日本文学科 書道文化専攻

• 尚絅大学 文化言語学部 文化言語学科 書道コース

韓国の書芸の歴史と現況、日本の書道との違いについて考察する。

2 韓国書芸の伝統―金忠顯

4 書芸の歴史と変遷―金世豪

10 韓国書芸の現況―李東拲

14 日本人の見る韓国の書芸―小野寺啓治

18[連載]韓国歴史漫歩16◎京畿道驪州の巻(下)-神谷丹路

22[連載]食在宮中―私考・朝鮮王家の食卓7◎時食・別食1―佐野良―

24[連載]韓国の装い7◎指輪と耳飾り―姜連淑

25[カラーグラビア]ハングル書芸

30[連載】朝鮮儒教のエートス・第17章 ◎英・正時代の実学派(Ⅰ)―姜在彦

35 7月の文化人◎孟思誠

36「日本韓国語研究会」セミナー報告

38 韓国の文化施設43◎外交博物館

40 韓国文化人のプロフィール41◎河グンチャン―李炭

44[連載]韓国文化入門4◎礼儀作法―木内明

48[連載]ソウルの風に吹かれて4◎マンガにも規制緩和を-戸田郁子

49 韓国を知るホームページ/韓国のことわざ

50 文化ジャーナル 若手監督による韓国映画相次いで上映

52[連載]流行通信4◎386世代の台頭―尹重剛

53 本の紹介

54 文化通信

56 文化院からのお知らせ

『韓国文化』1999年 7 月 號 [No. 236 ]

1999年7月5 日 発行

観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時

観自在菩薩は、深く真理の境地に至ったとき、

照見五蘊皆空 度一切苦厄

すべて実態がないものであると見抜いて、一切の苦しみから逃れることができた。

舎利子 舎利子よ。

色不異空 空不異色 色即是空 空即是色

だから形が見えるいっても、それは思うだけで実体ではないのだ。

受想行識亦復如是

心の働きである感覚・記憶・意思・知識も形あるものと同様である。

舎利子 舎利子よ。

是諸法空相 不生不滅 不垢不浄 不増不減

このように世の中にあるものは、実態がないのだ。

是故空中 無色 無受想行識

だから生まれたり、減ったりするものはない。「空」なのだ。

無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法

眼・耳・鼻・舌・身・心もない。眼界もなければ、意識界もない。

無眼界 乃至無意識界 無無明 亦無無明尽

無知もない。無知が尽きることもない。

乃至無老死 亦無老死尽

老死がなければ、老と死が尽きることもない。

無苦集滅道 無智亦無得 以無所得故

苦しみも、原因も、苦しみをなくすことも、その方法もない。知るところも得るところもない。

菩提薩埵 依般若波羅蜜多故

悟りを求めるものは、般若波羅という偉大な智慧によって心に妨げがなくなった。

心無圭礙 無圭礙故 無有恐怖

妨げがないから恐れもない。

遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃

一切の誤った考えから離れているので、悟りに到達した。

三世諸仏 依般若波羅蜜多故

過去・現在・未来のみ仏はこの般若波羅蜜多という偉大な智慧によって

得阿耨多羅三藐三菩提

最高の悟りを得られる。

故知般若波羅蜜多

それゆえに般若波羅蜜多という偉大な智慧を実践しなさい。

是大神呪 是大明呪 是無上呪 是無等等呪

これは偉大な呪であり、悟りの呪であり、最高の呪であり並ぶもののない呪である。

能除一切苦 真実不

これこそが一切の苦しみを除くことができる真実で確かなものである。

故説般若波羅蜜多呪 即説呪曰

それゆえに般若波羅蜜多の呪を説く。

羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦

「掲諦 掲諦。 波羅掲諦。 波羅僧掲諦。 菩提薩婆訶 般若心経 菩提薩婆訶 般若心経」