アンコールは新興国アユタヤの再三の侵略で1431年頃に放棄され、王都はカンボジア東部を転々とします。

スールヤヴァルマン2世の墳墓となっていたアンコール・ワットは、その後、残された住民によって上座仏教寺院として生き残ります。

ビルマの台頭でアユタヤの覇権が弱まり、カンボジアはアンコールを奪還します。

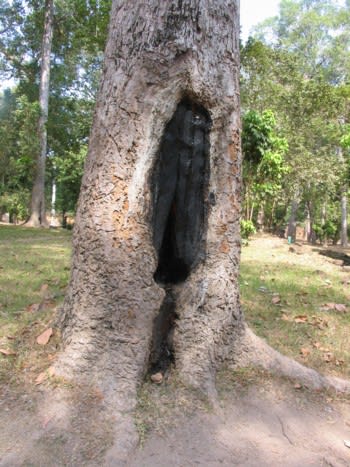

アン・チャン1世(在位:1516年~1566年)は密林に中でアンコール・トムを発見、覆っている樹木を伐採し、一時期王宮とします。1546年から1564年にわたってアンコール・ワットを修復、未完成であった第一回廊の北壁、東壁北側の浮彫りを完成させます。

アンコール・ワット境内に上座仏教寺院が建立され、各地から仏教徒の訪れる聖地となります。

彩色は創建時のものか、修復されたものかは不明です。

蓮華の彩色もきれいに残っています。

寛永9年(1632年)に天竺の「祇園精舎」と信じて参詣した日本人武士「森本右近太夫」の落書きです。寛永9年正月に熊本から父の菩提を弔い、老母の後世を祈るため一千里の海を渡って参詣、4体の仏像を奉納したことが墨書でしたためられています。他にも同時代の日本人による落書きが14か所あるようです。

当時の日本でも、御朱印船貿易によってアンコール・ワットは知られていたようです。

徳川家光は鎖国令を出す前に長崎の通詞「島野兼了」をオランダ船に便乗させ、祇園精舎の調査に派遣しています。水戸の彰考館に祇園精舎図として、島野兼了の下絵を基に描かれたアンコール・ワットの見取り図が残されています。