「終活」、「断捨離」という響きの悪い言葉が強迫観念となって「物」を増やさないようにしているのだが、コロナ禍になってから急に増え出しました。

昨年末のスコータイからペチャブーン旅行でもパーン窯の青磁双耳瓶を確認する予定が、付属品を含めてたくさん部屋へ連れてきました。

ミャンマーの褐釉瓶を人助けのつもりで入手したのですが、お年玉がたくさん付いて来たので紹介します。

ミャンマーの褐釉瓶は初見です。口辺が破損していますがラッパ状に広がってたのか、漏斗型の盤口だったのか不明です。ミャンマー陶器は盤口が多く、おそらく後者だろうと思いながらも、これはこれで一輪挿しとして使えると思い連れて帰りました。骨董商も20年近く手元に置いていた珍品です。

現状の口径は4.8cm、胴径12.6cm、底径8.2cm、高さ21.8cmで頸周りに篦筋線を四本めぐらせ、そこから胴下部にかけて三本の寄りそう篦筋線が14組刻まれています。

カロンの白磁蓋付き双耳広口小壷です。

勿論蓋と壷は一体物ではなく、壷の口径が一致する蓋を組み合わせたに過ぎません。

蓋は無傷ですが、壷に破損部は有りませんが、釉薬の剥離が酷く、彩色で直してあります。

補修のサンプル品です。

壷は口径7.4cm、胴径10.8cm、底径6.8cm、高さ13.6cmです。

次ぎも補修の見本品です。

メーソット出土のミャンマー青磁碗ですが、二度窯です。

持ち帰るのを断ったのですが、この碗で茶が飲めると押しつけられました。

口径13.4cm、高台径5.8cm、高さ8.3cmです。

サンカロークの青磁鉢です。見事な青磁色で、手直しはありません。

焼成中に他の鉢が飛び込んできました。

口径は歪みが多く16.7~17.1cm、高台径6.3cm、高さ8.0cmです。

スコータイ窯の魚文盤陶片です。洗面所の石けん置きにしています。

シーサチャナライのでは南スコータイ窯(タオ スコータイ タイ)と呼ぶことが多いようです。

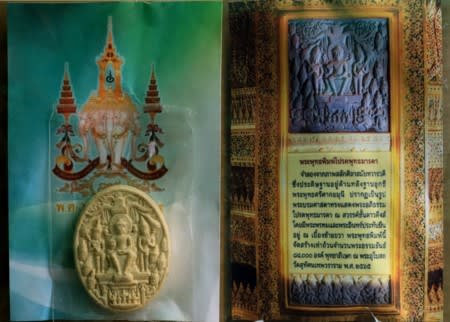

ピサヌローク出土の砂岩製の塼仏の押し型です。オリジナルの塼仏は百万バーツ以上の価値があるそうです。

型は評価されません。縦8.8cm、幅5.6cm、厚み2.4cmです。

塼仏は型から押した復刻版 (?)です。

先日(1月24日)に為替レートが1バーツ3.99円を記録しました。

いまだに1バーツは3円換算していますが、これからは4円換算をしなければ駄目なようです。実生活では

1バーツ、1円感覚ですが.........