エホバの証人と血について聖書から話し合うための予備知識シリーズの最終回です。

結構早く終わりましたね。

っていうのも、「輸血を避ける」JW教理を支持してる聖句は断然少ないからです!!

今日は新訳(ギリシャ語聖書、キリスト以後の聖書)からの聖句を見てみましょう~。

JWの主張

論じるの本より:

「クリスチャンは血を避けるようにと命じられています。-使徒15章28節、29節。」

該当聖句使徒15章28節、29節の内容」

「聖霊と私たちは次の必要な事柄のほかは、あなた方に何の重荷も加えないことがよいと考えました。

すなわち、偶像に犠牲としてささげられたものと血と絞め殺されたものと淫行をさけている事です。

これらのものから注意深く身を守っていればあなた方は栄えるでしょう。健やかにお過ごしください。」

この聖句へのものみの塔の脚注

聖句を引用する際、「聖霊とわたしたち」のあとに括弧付けで

(クリスチャン会衆の統治体)と付け足している。

さらに「絞め殺されたもの」の後に同じくかっこで

(または血が抜かれずに殺されたもの)とつけたしている。

最後に

「ここで血を食べることとは、偶像礼拝や淫行など、私たちが行うことをのぞんではならない事柄と同じように扱われています。」という文が加えられています。

「私たちが行うことを望んではならない事柄」って何?この回りくどいいいまわしは?サブリミナル??

エホバの証人の適応の仕方の問題点

エホバの証人の適応の仕方の問題点

●語られた背景、本来何について語っているのかを無視している。

聖句の前後を読んでみるとあっさり分かります。

15章1節 「ある人たちが下ってきてモーセの律法どおり割礼を受けない限り救われないと兄弟たちに教え始めた」

15章5節 信者となっていたパリサイ人たちも同じことを主張しだす。

この当時クリスチャンには従来のイスラエル人とキリストによって新しく信仰に加わった異邦人(イスラエル以外の国民)がいて、

当然昔から古いしかたで信仰を守ってきたイスラエル人にとって新しいキリスト教のやり方について行けない部分もあったらしいです。

そのひとつに割礼(男性の××に××すること)があったのです。

古い律法を廃止したキリスト以後、割礼はもやは神からのご要求ではありませんでしたが、それでも古いメンバーは割礼をしないと救われないと言い出して、人にも薦めだした。

つまりこの聖句は「割礼問題」の一環だったのです。

さらに、ここで新世界訳聖書は普通「Gentileジェンタイル(異邦人)」と訳される語を「Nations(諸国民)」とあえて(?)訳して全体を把握しにくくしています。

新世界訳聖書は血の教理が出来た後にできた聖書なので、血の教理の事を考えて、あえて「イスラエル人と異邦人(イスラエルではない国民)の対立」というクリアな情報が伝わらないように「イスラエル人と諸国民」としたのではないか???

などと勘ぐってしまいました。

異邦人ではなく諸国民と言うと急に言葉の対象が広がりますし、異邦人と書くと時代まで限定されるのに対して、諸国民では今の私たちも対象になる雰囲気があります。

こういう変なトリックが新世界訳は改ざん聖書であると言われてしまうゆえんだと思います。

私の主張

すでに廃止された律法に固執する古いタイプのクリスチャンと、新しい異邦人(ノン・ユダヤ人)との対立を避けるため、ペテロ、バルナバ、パウロ、ヤコブが

「二つのグループに聖霊が与えられてるし、間に何の差別もないし、キリストの親切によってみんな救われるのだから、古いくびきをお互いかけたりするのはやめましょう」

などと言い、古いクリスチャン派をたしなめる一方で、たしなめるだけじゃなんなので、古いクリスチャンのほうの面子も建前は保たないと、という政治的配慮から

古いクリスチャンたちがまだ守っている「食事の決まり」(偶像に捧げられた肉を避ける、イスラエルの律法で清くないとされる方法で殺された肉を避ける、血を食べない)それから誰でも納得すると思われる「淫行を避ける」を付け加えて、

「これだけ守ってればいじゃない?Take it easy!」

と言ったに過ぎない。

しかも食事の決まりのほうは、偶像に捧げられた肉でも気にするな、もうそんなことに躓かない、というさとしも出てくるわけで、やはりこの場で出てくる決まりはユダヤ人の気持ちを大切にする、あくまで建前の決まりごとであったとさえ読める。

●前後を読んで欲しくないものみの塔「なぜ20,21節を使わないのか」

ものみの塔は必ず、輸血拒否の根拠として使徒15章28、29節を出してきます。

ところが、同じ章の20節でも全く同じ事がかかれているのですが、こちらは絶対に引用してきません。

なぜなら、20節のほうは、そのすぐ上の19節、その後の21節で

「ですからわたしの決定は諸国民(注:他の聖書では異邦人)から神に転じてくる人々を煩わさず」

20節「ただ、偶像によって汚されたものと淫行と絞め殺されたものと血を避けるよう彼らに書き送ることです。」

21節

「モーセは安息日ごとに諸会堂で朗読されており、彼を述べ伝える者が古来どの都市にもいるからです。」

この聖句の語られた意味が簡単に分かるようになっているからなんですね?

結論

21節にあるとおり、安息日ごとに読まれているモーセの律法が有名なので、誰でも知っているその律法から有名なものを4つピックアップして並べてただけ、のものだった。

おもに目的は異邦人とユダヤ人との争いを避けるためだった。

●この聖句は偶像礼拝と淫行と血を食べることは同等の罪とは述べていない。

1:まず、ここで勝手に抜かしている絞め殺されたものを食べないという律法ですが、緊急事態には食べても良いものでした。(申命14:21,28,29)(レビ記17:15,16)

ものみの塔が言うように同じセンテンスに置かれていることが「同等」なら、緊急事態に行ってもよい項目がひとつ入っているので、淫行も血を食べることも緊急事態にはOKという事にもならないのか?

2:「偶像に犠牲として捧げられたもの」を食べることは偶像礼拝ではない。

ものみの塔はこれを知っているのに、あえてここで、「偶像にかかわったものを食べること」を「偶像礼拝」と僭越に意味を置き換えている。

さらに偶像に犠牲として捧げられたものを食べることは良心の問題で許されていた。

パウロはコリント第一8章4節~8節でこう言っています。

4節 さて、偶像にささげられた食物を食べることについてですが、わたしたちは、偶像が世にあって無きに等しいものであること、また、神はただひとりのほかにはいないことを知っています。

7節 しかしながら、すべての人にこの知識があるわけではありません。ある人々にはこれまで偶像に慣れてきたので、偶像に対する犠牲の捧げ物として食物を食べ、こうして彼らの良心は弱いために汚されます。

8節 しかし

食物がわたしたちを神に推奨するのではありません。食べなくても後れをとるわけではなく、食べたからといって誉れになるわけでもありません

まだ他にも、肉の処理についてそんなに気にしなくても良いといっている聖句はあります。

コリント第一10章25節

何でも肉市場で売っているものは、あなた方の良心のために、何も尋ねないで今後も食べなさい。

26節「地とそれに満ちるものとはエホバのもの」だからです。

27節 不信者のだれかがあなた方を招き、あなた方が行きたいと思った場合、自分の良心のために、何も尋ねることなく、何でも自分の前に出される物を食べなさい。

28節 しかし、もしもだれかが、「これは犠牲としてささげられたものです」とあなた方に言うなら、そのことを明かした人のために、また良心のために、それを食べてはなりません

ローマ14章1節

信仰に弱いところのある人を迎え入れなさい。しかしそれは、[人の]内心の疑問にっついて決定するためではありません。

2節 ある人は何でも食べてよいとの信仰を持っているのに対し、弱い人は野菜を食べます。食べる者は食べない者を見下げてはならず、食べない者は食べる者を裁いてはなりません。神がその人を迎え入れられたのです。

結論 以上の聖句から、偶像に捧げられたかもしれない肉、律法で清いとされている方法で殺されたかどうか分からない肉(血抜きされていないもの、絞め殺されたもの)

でも食べるか食べないかは

良心の問題となった。つまり、血を食べる、食べないはそれほど重要ではなかった。

おまけ

ものみの塔創始者ラッセルはこの使徒15章に関して今のJWとは違い、正しい解釈をしていたようです。(ラッセルの時代には輸血禁止の教理はなかった)

こう述べてます。

エホバの証人情報センターよりお借りします。

以下引用

「この答は、四つの項目を除いてその律法を無視するものでした。

そしてこれらの四つのうち最初の三つまでが、それまでユダヤ人であった人たちと、それまで異邦人であった人たちとの共通の交わりの基礎となるように述べられていることは明らかです。

その三つとは、

(1)偶像に犠牲として捧げられた肉から避けること、

(2)ユダヤ人の方法によって殺されていない動物を食べることを避けること、

(3)血を食べることを避けること、

でした。ユダヤ人として育てられた人々にとってこれらの三項目を無視することは不可能に近いことだったでしょう。

そして異邦人の改宗者がこれらを守らなければ、そのことは常に彼らの社会的な障壁となったことでしょう。ここに推奨されている事柄は、ユダヤ人から構成される(統治)「体」と、異なった教育と感情を持つ異邦人とが交わりを続けて行く上で必要だったのです。

同じ考えは血の使用の禁止にもありました。ユダヤ人にとってはこれは禁じられたものであり、彼の契約によればそれは生命の象徴でした。それに与ることは、奪った生命に対する責任を負うことを意味するのでした。

異邦人は律法の契約の元にいなかったために、このような禁令は異邦人には全く当てはまりませんでした。

しかしこの事柄に関する限り、それはユダヤ人の考えに余りにも深く根付いていたために、異邦人がこの事柄を守ることは教会の平和にとって必要なことだったのです。」

(「ものみの塔」誌1887年5月15日、復刻版2158頁、英文よりのエホバの証人情報センター筆者訳)

以上引用終わり。

ラッセルの解釈を読んで輸血を拒否しているエホバの証人はどういう態度をとるでしょうか??

次回は血の教理が比較的新しい教理である点についての記事です。

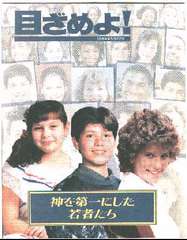

と思われたことと思います。知る人ぞ知る、、、輸血拒否でなくなった子供たちの写真で表紙を埋めるという、かなりショッキングな号でした。

と思われたことと思います。知る人ぞ知る、、、輸血拒否でなくなった子供たちの写真で表紙を埋めるという、かなりショッキングな号でした。

)」

)」

こちらは研究方式にはもっていきたくないわけですから、、。

こちらは研究方式にはもっていきたくないわけですから、、。