さて、今日は、生徒さんの要望を取り上げます。

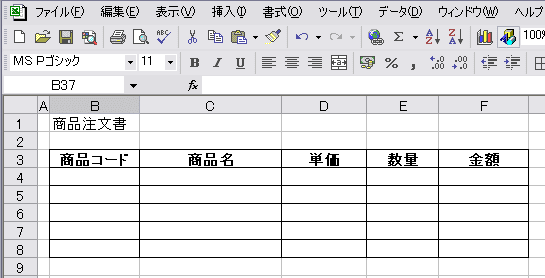

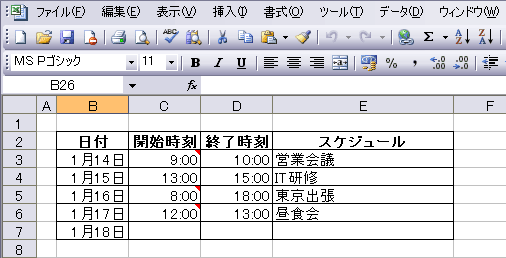

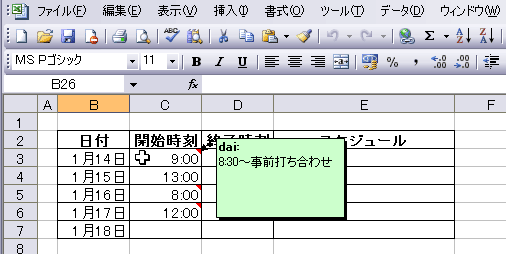

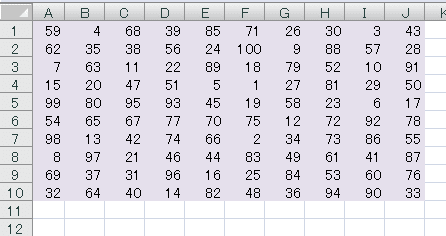

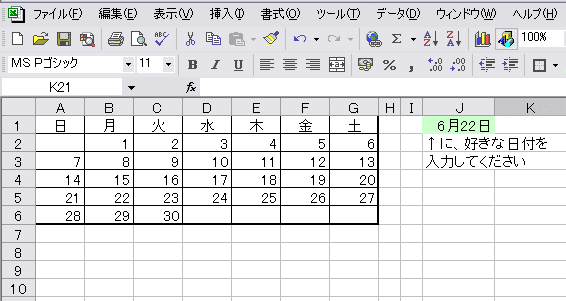

友人から、以下のようなデータを受け取るらしいのですが、

気温と湿度が交互になっているとのこと。

そこで、気温のデータのセルを簡単に選択できないか、とのリクエストです。

「なるほど、それなら、ひとつおきにセルを選択できれば、気温だけを選択できるし、

湿度だけを選択することもできますね。」

「選択したら、コピーをして、どこかに貼り付けると、データが連続するんですよ。」

「そうすると、気温のデータと湿度のデータにきちんとわけられますね。」

「何とかなりますか。手動では、手間がかかるんですよね。」

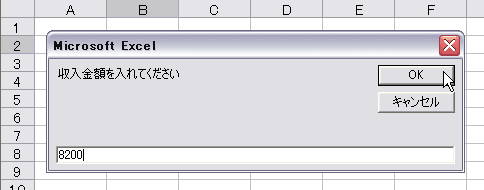

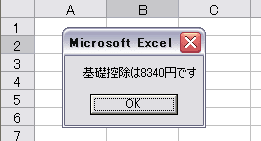

「分かりました。こんな時は、やはり、VBAを使いましょう。」

そんなわけで、さっそくコードを書いてみましょう。

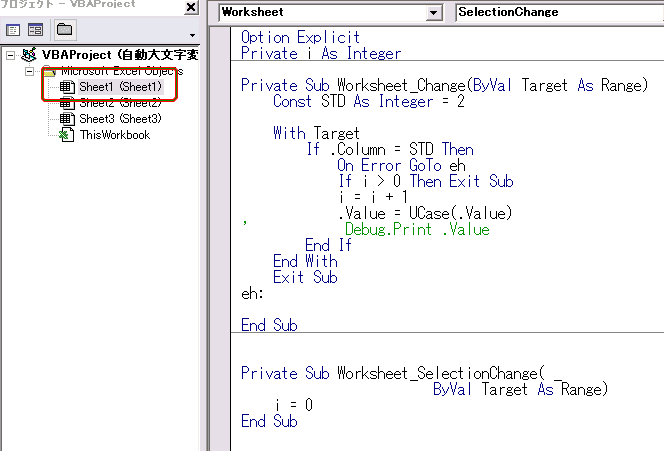

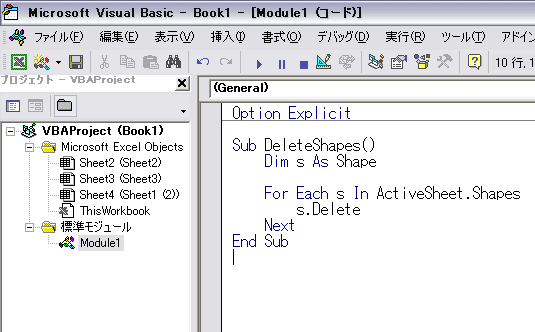

ALT + F11 で、VisualBasicEditorを起動します。

「挿入」→「標準モジュール」をクリックします。

これで、コードを記述する準備が整いました。

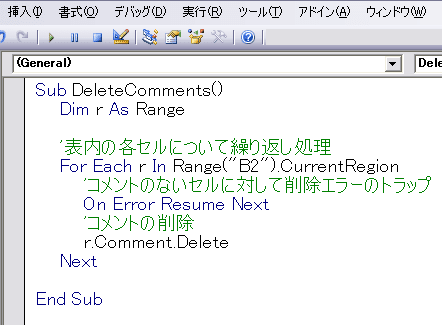

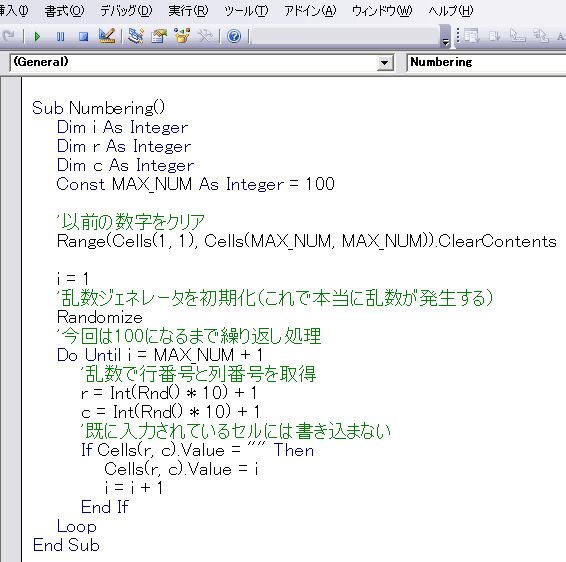

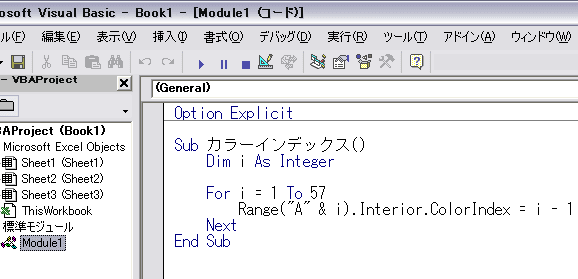

それでは、次のようにコードを書いてみてください。

一応画像も載せておきます。

セルを選択するだけなのに、コードは苦労しました。

なお、今回は、選択されたセルを基準に、下方向に一つ飛びにセルを選択するようにしました。

したがって、まず基準のセルを選択してから、コードを実行してください。

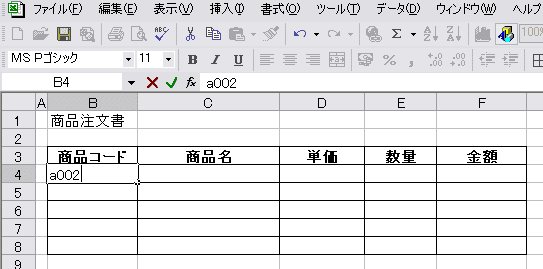

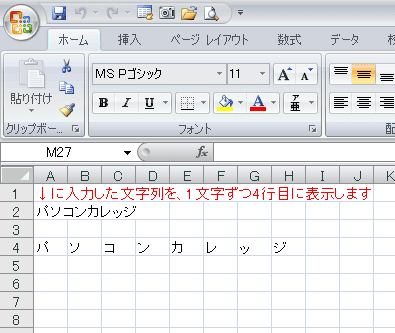

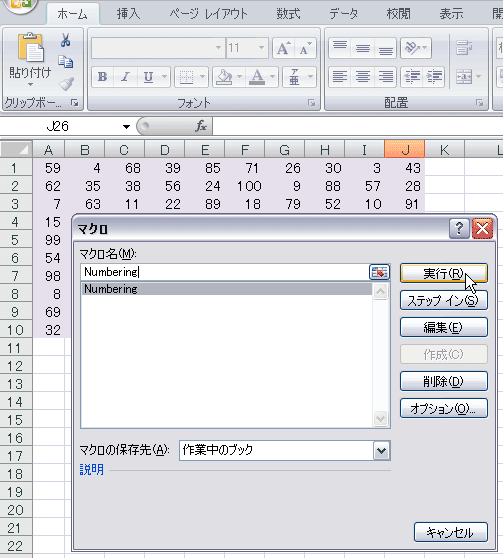

それでは、Excelに切り替えてください。

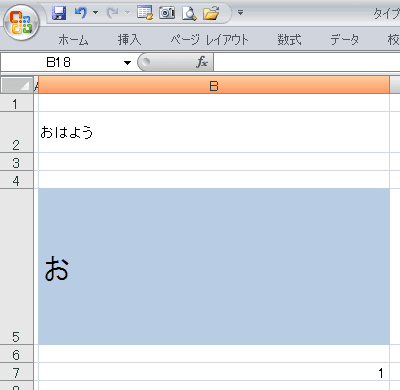

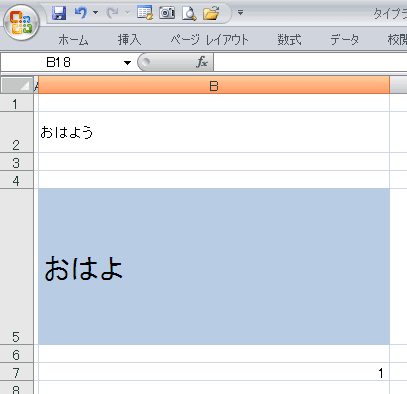

C2を選択してください。このセルを基準として、下方向にひとつおきにセルを選択します。

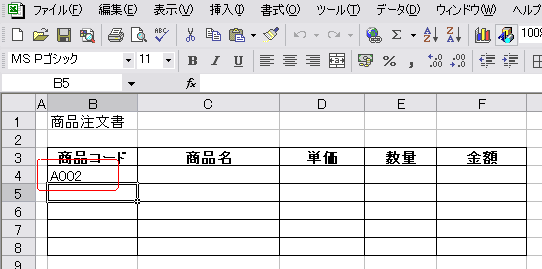

それでは、プログラムを実行してみましょう。

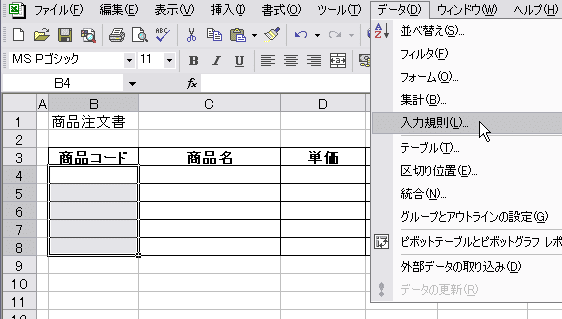

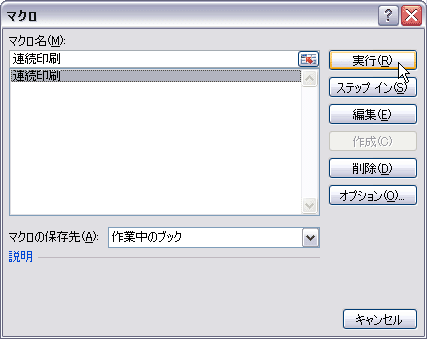

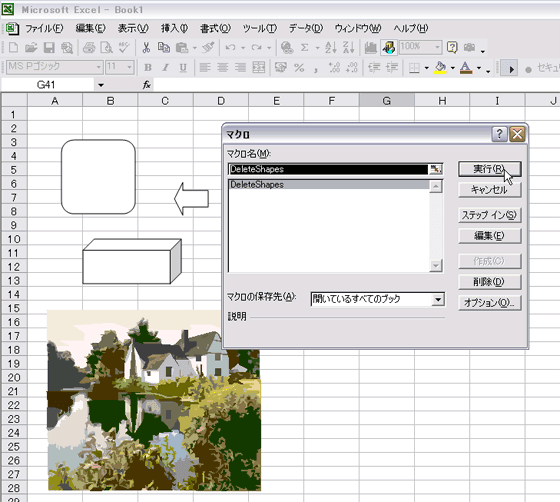

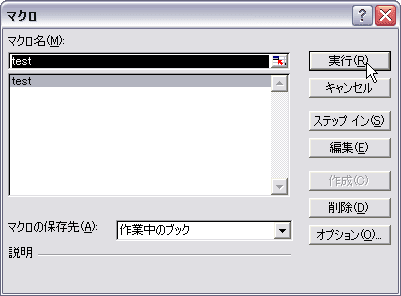

Excel2003までは、「ツール」→「マクロ」→「マクロ」とクリックします。

Excel2007は、Altキーを押しながらF8キーを押してください。

今回記述したマクロ(プロシージャ)を選択して、実行ボタンをクリックします。

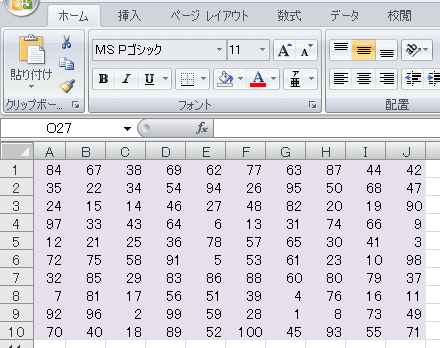

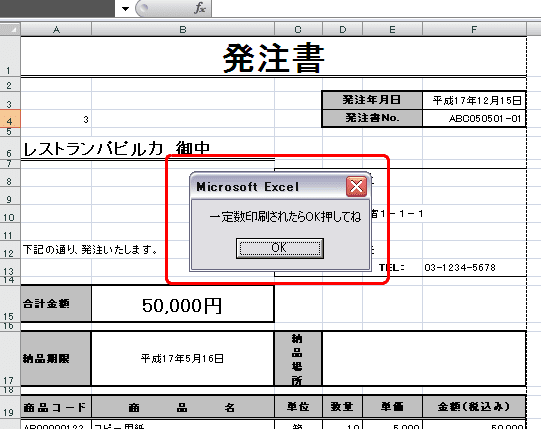

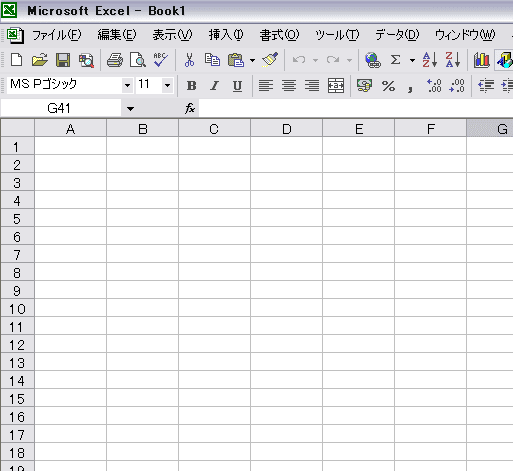

すると、気温のデータだけ、選択できました。

C3を選択してからこのプロシージャを実行すると、湿度のデータだけを選択することができます。

※データ以外のセルを選択してから実行すると、エラーとなります。

エラー対策は、各自考えてみてくださいね。

だい

友人から、以下のようなデータを受け取るらしいのですが、

気温と湿度が交互になっているとのこと。

そこで、気温のデータのセルを簡単に選択できないか、とのリクエストです。

「なるほど、それなら、ひとつおきにセルを選択できれば、気温だけを選択できるし、

湿度だけを選択することもできますね。」

「選択したら、コピーをして、どこかに貼り付けると、データが連続するんですよ。」

「そうすると、気温のデータと湿度のデータにきちんとわけられますね。」

「何とかなりますか。手動では、手間がかかるんですよね。」

「分かりました。こんな時は、やはり、VBAを使いましょう。」

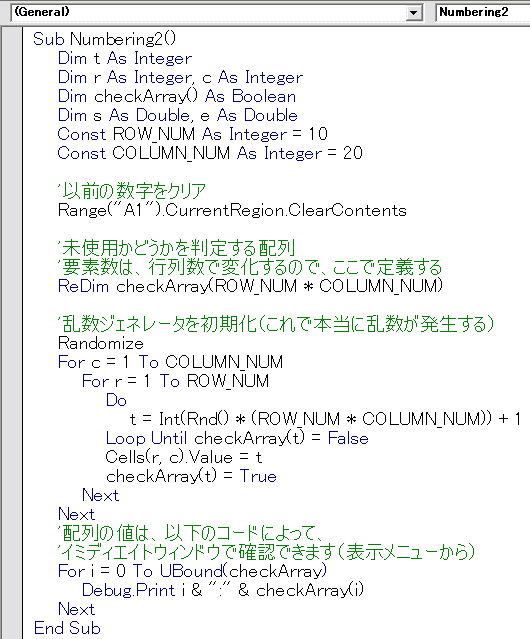

そんなわけで、さっそくコードを書いてみましょう。

ALT + F11 で、VisualBasicEditorを起動します。

「挿入」→「標準モジュール」をクリックします。

これで、コードを記述する準備が整いました。

それでは、次のようにコードを書いてみてください。

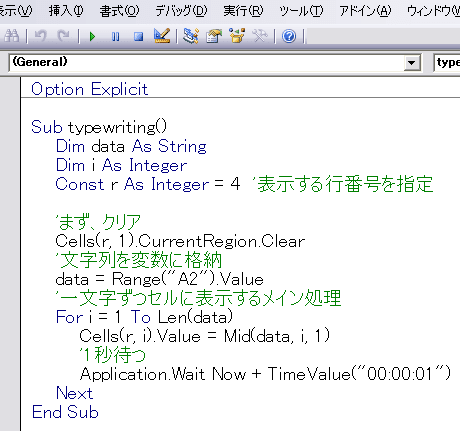

Sub 飛び石選択()

Dim a() As Variant

Dim TargetColumn As Integer

Dim StartRow As Integer

Dim LastRow As Integer

Dim s As String

Dim i As Integer

'選択された列の番号をアルファベットに変換するための配列

a = Array("0", "A", "B", "C", "D", "E")

'列番号を取得

TargetColumn = Selection.Column

'開始の行番号を取得

StartRow = Selection.Row

'終了位置の行番号を取得

LastRow = Selection.End(xlDown).Row

'一つおきにセル位置を文字列として設定

For i = StartRow To LastRow Step 2

s = s & a(TargetColumn) & i & ","

Next

'文字列の最後のコンマを削除

s = Left(s, Len(s) - 1)

'下の行頭のコンマを削除すると、

'生成された文字列を確認できます。

'MsgBox s

'文字列をセル範囲として使います

Range(s).Select

End Sub

一応画像も載せておきます。

セルを選択するだけなのに、コードは苦労しました。

なお、今回は、選択されたセルを基準に、下方向に一つ飛びにセルを選択するようにしました。

したがって、まず基準のセルを選択してから、コードを実行してください。

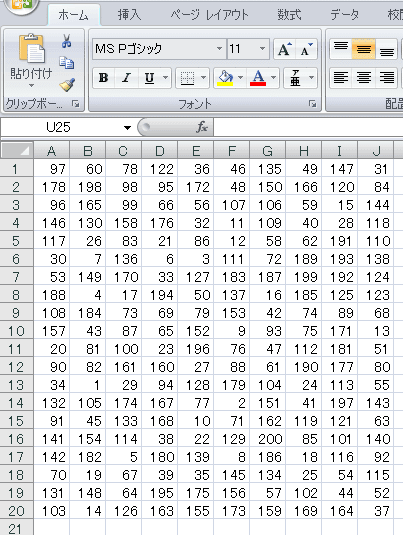

それでは、Excelに切り替えてください。

C2を選択してください。このセルを基準として、下方向にひとつおきにセルを選択します。

それでは、プログラムを実行してみましょう。

Excel2003までは、「ツール」→「マクロ」→「マクロ」とクリックします。

Excel2007は、Altキーを押しながらF8キーを押してください。

今回記述したマクロ(プロシージャ)を選択して、実行ボタンをクリックします。

すると、気温のデータだけ、選択できました。

C3を選択してからこのプロシージャを実行すると、湿度のデータだけを選択することができます。

※データ以外のセルを選択してから実行すると、エラーとなります。

エラー対策は、各自考えてみてくださいね。

だい