この豆本は、グリーティングカードとかポストカードなどから集めた、猫・犬・鼡・兎などの下の絵のような動物漫画のカットを並べた豆絵本である。

それぞれ七丁から出来ていて中身も全部違うのだが、特に上下二巻とうわけではない。

それというのも、この絵本は定まった形が無いのである。どういうことかというと、まず丁数は四丁から自由に変更できる。理屈の上では十二丁まで可能である。別な言い方をするなら四丁以上なら落丁・乱丁が無いのである。なぜなら一図一図は全く独立しているので前後関係がないからである。一応一段目のように同一シリーズのものはまとめてあるがこれらとても別に連続した絵ではない。一応扉や奥付のある前後の二丁ずつは連続させてあるので留意するのはそこだけである。

単にばらばらの絵を適当に並べて綴じただけの纏まりの無い本だから厚かろうが薄かろうが、順番が違っていようがいまいがそれなりに完本なのである。

なぜこんな本にしたかといえば、複数の分厚い本を多数作るのは大変だが、薄くてそれぞれが違う本がたやすく作れて安上がりという「せこい」根性からにすぎない。小さな子たちのプレゼント用などに多数頼まれた時には便利である。

にほんブログ村

にほんブログ村

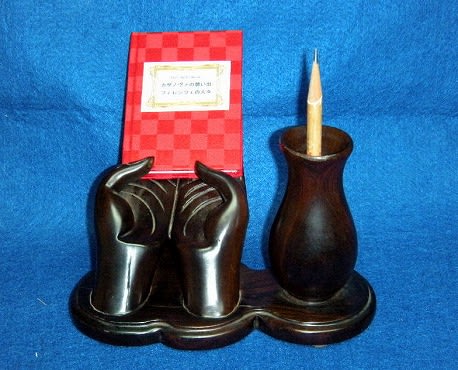

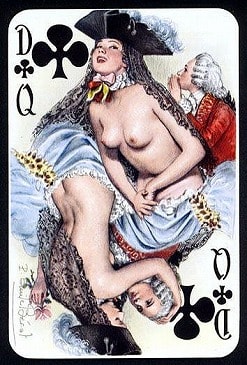

これは、昨年12月7日8日当ブログで紹介した「カザノヴァ」のトランプを豆本に仕立てたものである。

他に「フィレンツェの人々」というトランプも合わせて収録している。

ただ、前者は数札にもすべて絵が描かれいるが、後者は数札には絵が無い。

カザノヴァの想い出

フィレンツェの人々

にほんブログ村

にほんブログ村

最近作の豆本、三種類四冊。

今日の「花言葉」は、例の「トレイド カード」の中の煙草カードのうちの一つである。

チョコレートなどお菓子の「おまけ」が「花言葉」というのなら当たり前のようだが、「煙草」でもこんなしおらしいシリーズがあったのだから面白い。

花言葉 上端、下端 脇などに花の名前と花言葉が描かれている。

花乙女 上と同じ画家のものだが表に文字はない。花の名は裏面にあるらしい。

にほんブログ村

にほんブログ村実に久しぶりの豆本。最近は豆本用素材集めの方に力が入って、肝心の豆本作りが中断。

材料はかなり集まっているのだが・・・

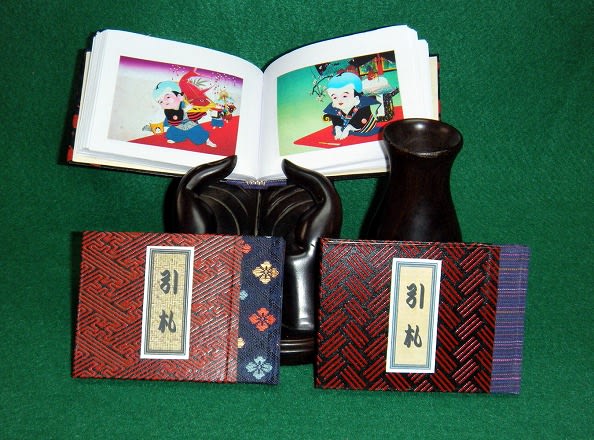

「引札」は江戸期から大正にかけて作られた広告宣伝のチラシである。

縁起のいい図柄や歴史・物語・芝居の場面などが人目を惹くようカラフルに印刷されている。

本書は印刷所の見本帳と思われる「引札画帖」を主に、現存のものを集めたものである。

◎ 上段は「引札画帖」の一部で保存状態がよかったのか色鮮やかである。当然具体的な店名などは未印刷である。

◎ 実際の引札 左は「不如帰」の場面、右のには大正三年の「暦」が印刷されている。

にほんブログ村

にほんブログ村

某氏、某某君、某女史等々、八十路の「傘の賀」をぞ迎ふる。

そを祝すべしとて、無聊亭主人、この書をものしたるとなむ。

こんなわけで東西の傘を手にした美人を集めて三部構成にした豆本。

◎ 江戸期編

葛飾北斎 喜多川歌麿 歌川広重

◎ 近代編

鏑木清方 鳥居言人 森田春代

◎ 海外編

Jacques Joseph Tissot Alex Belles Chu Yu Xie

にほんブログ村

にほんブログ村

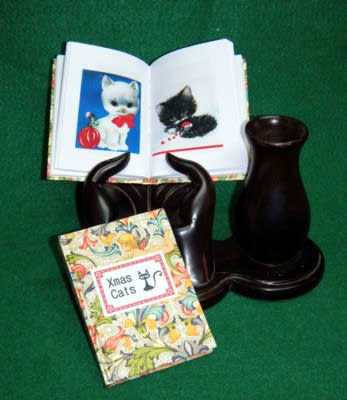

本当に久しぶりの豆本である。時期外れもいいところだが、今年末のプレゼント用のつもりである。

クリスマスカードには、なぜか猫が多く使われる。むしろトナカイよりもはるかに多い。

そんななかから88枚を纏めたものに過ぎない。

にほんブログ村

にほんブログ村

今年の初めごろに作った森田春代の作品画集を倍のサイズにしたB7版(128 × 90mm)の特大版を作ってみた。見ての通りほとんど文庫本に近い大きさだから、もはや豆本の範疇には入れにくい、豆本を名乗るのが恥ずかしい作品である。右が私の通常作成する豆本なのだが、これでも豆本としては大きい方だと思う。

ならばなぜわざわざ豆本を逸脱するサイズにあえて作ったかといえば、以前にも言ったようにこの人の作品は非常に繊細、精密な着物の紋様が特色なのであるが、小さくするほどその魅力が薄れて行ってしまうのは言うまでもない。下掲の二例を見比べてもらえばそれは明らかだと思う。

こんなわけで今回、初めて作ってみた次第である。

ただすでに豆本に仕立ててあることもあるだろうが、新作豆本を作り上げたという達成感に乏しかったことは否めないことであった。

にほんブログ村

にほんブログ村

ならばなぜわざわざ豆本を逸脱するサイズにあえて作ったかといえば、以前にも言ったようにこの人の作品は非常に繊細、精密な着物の紋様が特色なのであるが、小さくするほどその魅力が薄れて行ってしまうのは言うまでもない。下掲の二例を見比べてもらえばそれは明らかだと思う。

こんなわけで今回、初めて作ってみた次第である。

ただすでに豆本に仕立ててあることもあるだろうが、新作豆本を作り上げたという達成感に乏しかったことは否めないことであった。

にほんブログ村

にほんブログ村

本年初の豆本は、先日「一家三女」で取り上げた森田春代の作品集。

収録作品88点は、この人の主な作品は網羅していると思う。

この人についてはつい最近まで知らなかったのだが、ジグソーパズルの作品として海外でも人気があるらしい。なんでも手書き友禅の世界からイラストレーターになったということで、なるほど、描かれた着物のデザインは非常に精緻・絢爛たるもので豆本などでは細部の細部までは表しきれない。しかしながら女の人にはこれなりに楽しんでもらえるのではないかと思っている。

にほんブログ村

にほんブログ村

収録作品88点は、この人の主な作品は網羅していると思う。

この人についてはつい最近まで知らなかったのだが、ジグソーパズルの作品として海外でも人気があるらしい。なんでも手書き友禅の世界からイラストレーターになったということで、なるほど、描かれた着物のデザインは非常に精緻・絢爛たるもので豆本などでは細部の細部までは表しきれない。しかしながら女の人にはこれなりに楽しんでもらえるのではないかと思っている。

にほんブログ村

にほんブログ村

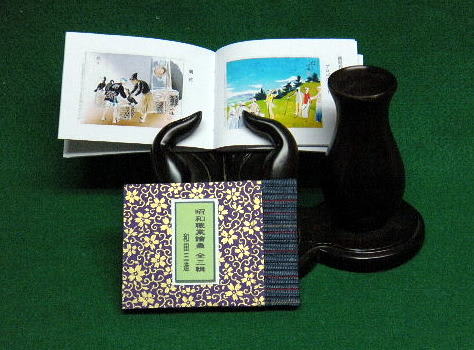

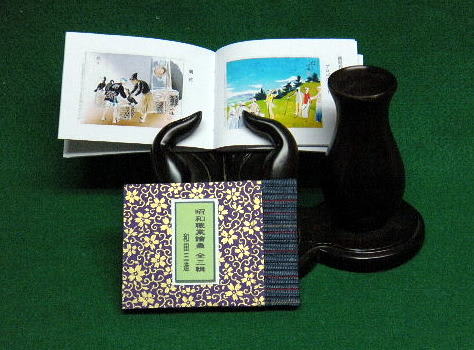

和田三造は、明治から昭和にかけての洋画家。

明治40年の出世作「南風」という作品は著名である。

「昭和職業絵尽」は昭和13年から29までに描かれた水彩スケッチ画。

全三篇・72点を収めてある。

「南 風」

にほんブログ村

にほんブログ村

明治40年の出世作「南風」という作品は著名である。

「昭和職業絵尽」は昭和13年から29までに描かれた水彩スケッチ画。

全三篇・72点を収めてある。

「南 風」

にほんブログ村

にほんブログ村

この人の名はどう発音するのか、ドイツの女性イラストレーターということなので アンネ・パツケ でいいのだろうか。

それはともかく、なんとなくおっとりとした感じの動物を主とした画風で、人気があるそうである。

縦横約80点ほど収録した気楽に眺める絵本。 半分サイズも作ってみた。

にほんブログ村

にほんブログ村

それはともかく、なんとなくおっとりとした感じの動物を主とした画風で、人気があるそうである。

縦横約80点ほど収録した気楽に眺める絵本。 半分サイズも作ってみた。

にほんブログ村

にほんブログ村

Henriette Ronne- Knip アンリエッタ ロナー・ニップ という女性画家の猫尽くしの画集。

下掲のような見事な猫の油絵で知られている画家で、本書には88点の横長の作品を収めてある。

もちろんタイトルは私の付けたいたずらである。

続編の縦長版もいずれ纏める予定である。

猫ばかりでなく、犬や馬などの絵もあり、これも豆本化したいと思っている。

にほんブログ村

にほんブログ村

下掲のような見事な猫の油絵で知られている画家で、本書には88点の横長の作品を収めてある。

もちろんタイトルは私の付けたいたずらである。

続編の縦長版もいずれ纏める予定である。

猫ばかりでなく、犬や馬などの絵もあり、これも豆本化したいと思っている。

にほんブログ村

にほんブログ村

この豆本は富士世界遺産登録記念のつもりで作成したものである。

月耕は幕末生まれで明治大正期の画家。昨日のお点前などこのブログにも何度も登場している。

この作品にはいくつかの欠点がある。

まずは、百景といっても全部が揃っておらず、95図と下絵3図の不完全なものである。

これが当初から未完成だったのか、残りは散逸してしまったものか定かでない。

だいたい1900年前後頃に作られているようだが、詳細ははっきりしない。

それと、もともとが淡彩のものが多いうえに、それらが古びて色・形が薄れて不明瞭になり、富士の姿がはっきり判りにくくなってしまっている。

さらにそれが、富士は遥か彼方の遠景としてほんのちょっとしか描かれていなかったり、手前近景の事物の陰に遮られてわかりにくかったり、逆にごく近くの富士の山肌を一部だけしか描いてなかったりというような特別な構図と重なったため、まったく富士が見当たらないような絵になっている絵もいくつかある。

個々の絵にタイトルがあるのかどうかもはっきりしない。

以上のような作品を豆本したものだから、印刷上の問題も加わってますます富士百図という名称が看板偽り有りとなってしまっている。

なお、月耕には「百富士」という縦版のシリーズもあったようだが、これについてはたった一作品しか見当たらないのでほとんど何もわからない。

ともかく、下段の、他の富士の絵も絵も加えて何とか百図以上にはしてある。

典型的な富士と松 富士と天の羽衣の天女

鶏の尻の右側に荷車に遮られている富士 下絵

百富士「吉●」 肉筆掛軸「一富士二鷹三なすび」 月耕随筆「龍昇天」

にほんブログ村

にほんブログ村

月耕は幕末生まれで明治大正期の画家。昨日のお点前などこのブログにも何度も登場している。

この作品にはいくつかの欠点がある。

まずは、百景といっても全部が揃っておらず、95図と下絵3図の不完全なものである。

これが当初から未完成だったのか、残りは散逸してしまったものか定かでない。

だいたい1900年前後頃に作られているようだが、詳細ははっきりしない。

それと、もともとが淡彩のものが多いうえに、それらが古びて色・形が薄れて不明瞭になり、富士の姿がはっきり判りにくくなってしまっている。

さらにそれが、富士は遥か彼方の遠景としてほんのちょっとしか描かれていなかったり、手前近景の事物の陰に遮られてわかりにくかったり、逆にごく近くの富士の山肌を一部だけしか描いてなかったりというような特別な構図と重なったため、まったく富士が見当たらないような絵になっている絵もいくつかある。

個々の絵にタイトルがあるのかどうかもはっきりしない。

以上のような作品を豆本したものだから、印刷上の問題も加わってますます富士百図という名称が看板偽り有りとなってしまっている。

なお、月耕には「百富士」という縦版のシリーズもあったようだが、これについてはたった一作品しか見当たらないのでほとんど何もわからない。

ともかく、下段の、他の富士の絵も絵も加えて何とか百図以上にはしてある。

典型的な富士と松 富士と天の羽衣の天女

鶏の尻の右側に荷車に遮られている富士 下絵

百富士「吉●」 肉筆掛軸「一富士二鷹三なすび」 月耕随筆「龍昇天」

にほんブログ村

にほんブログ村