ちょっと気になる 絵馬・・・

近隣の戦争遺跡をふらふらしていると,絵馬が気になってきました。

ということで,今まで見た絵馬をまとめてみました。

(「絵馬」の定義はよく知りませんが,

ここでは神社に掲げてあったものを「絵馬」とします。)

1.馬

(1)神馬図額二面 重要文化財(東京国立博物館に依託保管)

狩野元信 室町時代 (レプリカ) 賀茂神社(たつの市 室津)

(2021年12月のブログ参照)

2.祭

(1)梛八幡神社祭礼絵馬,弘化2年(1845年)(龍野歴史文化資料館)

梛(なぎ)八幡神社 (たつの市)(2020年8月のブログ参照)

(2)火揚げ

津市場稲荷神社(姫路市網干区)

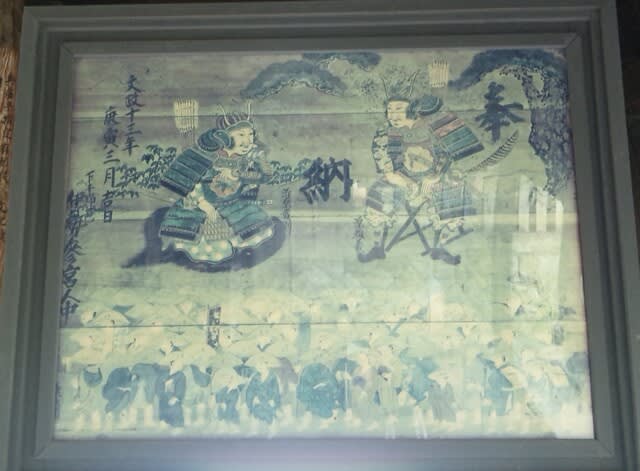

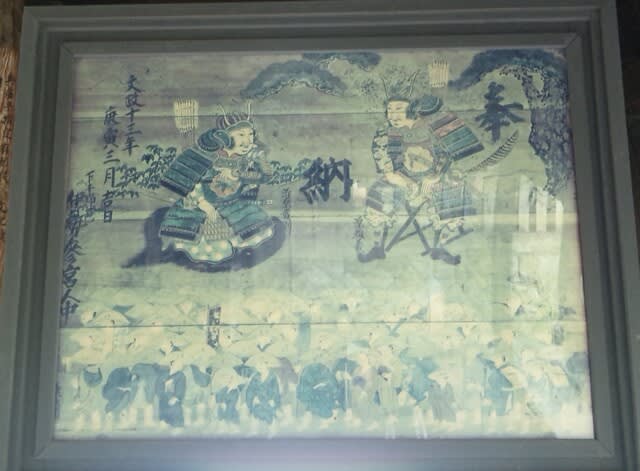

3..討ち入り

(1)高野の仇討ち 明治5年(1872年)

賀茂神社 (2021年12月のブログ参照)

4.伊勢参り

(1)お陰参り図絵馬 文政13年(兵庫県立歴史博物館)

稲岡神社(姫路市青山)(写真)

(2015年11月撮影)

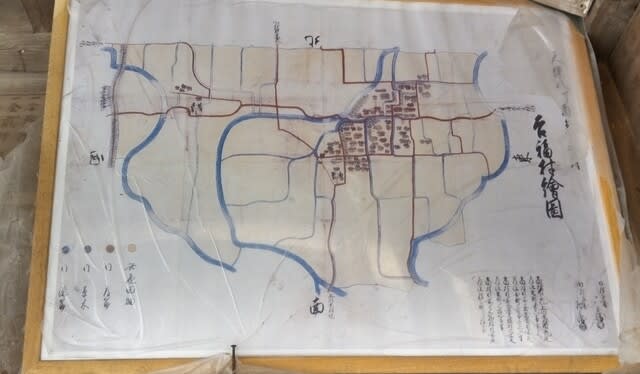

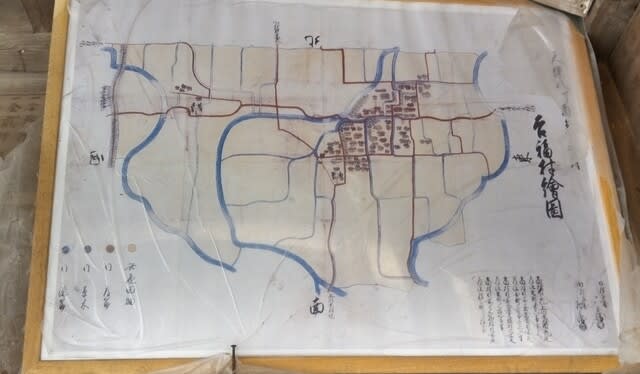

5.地図

(1)吉福村絵図 天保8年

吉福八幡神社(揖保郡太子町)

(2023年3月撮影)

6.戦争遺跡など

(1)「敵国降伏」

英賀神社(姫路市飾磨区)(2023年3月ブログ参照)

(2)奉納 凱旋紀念戦利品献納

二神社(姫路市余部区)

「明治□十七年八月」

「献之小銃丸」などの文字(2023年3月ブログ参照)

(3)賞状

正一位白川稲荷大明神(揖保郡太子町)

「 賞 状

歩兵第十聯隊

陸軍歩兵上等兵 ( 人名 )

明治四十二年度教練射撃ニ於テ

一等射手中成績優等ニ付第

二種徽章ヲ授與シ爰ニ其優等

ヲ賞ス

明治四十二年十一月十九日

歩兵第十聯隊長陸軍歩兵大佐□□□平岡茂」 (2023年4月撮影)

また,追加していくかもしれません。

とりあえず,今日はここまで・・・おもしろいです !(^^)!

でも・・・

神社って何でしょう?

私が思いつくイメージは,

豊作を祈ったり,子どもの成長を願ったり,お祭りをしたり,

中世では一味神水,近世ではおかげ参り,

そして近代は国家神道・・・

勉強したいことばかりがふえて,おいつきません。 (*´σー`)エヘヘ

追記:5月20日

*絵馬の推移 (滝口正哉『江戸の祭礼と寺社文化』162ページ)

①祈願や神祭み神の降臨を求めて生馬を献上する。

②生馬を簡略化した馬形(土馬・木馬)を献上(古墳などから出土している)。

③馬形を簡略化した板絵馬が登場(奈良時代,板絵馬を神社に奉納する習俗が生まれる)。

④神仏習合思想が強まった影響で,寺院にも奉納されるようになる(鎌倉時代以降,共同体の共同祈願として奉納される)。

⑤室町時代中期に馬以外の図が登場し,形状・図柄・仕様が多種多様となる。そして,大型化した扁額形式の大絵馬と,民間信仰的要素の強い小絵馬とに二極分化していく。

⑥豪華な大絵馬が現われ,絵馬堂(額堂)が登場(桃山時代)。

⑦江戸時代になると個人祈願・現世利益を反映して図柄が多彩になっていく。

⑧文化文政期(1804~30)になると,江戸庶民の間で小絵馬が流行し,祈願内容が多彩になっていく。

近隣の戦争遺跡をふらふらしていると,絵馬が気になってきました。

ということで,今まで見た絵馬をまとめてみました。

(「絵馬」の定義はよく知りませんが,

ここでは神社に掲げてあったものを「絵馬」とします。)

1.馬

(1)神馬図額二面 重要文化財(東京国立博物館に依託保管)

狩野元信 室町時代 (レプリカ) 賀茂神社(たつの市 室津)

(2021年12月のブログ参照)

2.祭

(1)梛八幡神社祭礼絵馬,弘化2年(1845年)(龍野歴史文化資料館)

梛(なぎ)八幡神社 (たつの市)(2020年8月のブログ参照)

(2)火揚げ

津市場稲荷神社(姫路市網干区)

3..討ち入り

(1)高野の仇討ち 明治5年(1872年)

賀茂神社 (2021年12月のブログ参照)

4.伊勢参り

(1)お陰参り図絵馬 文政13年(兵庫県立歴史博物館)

稲岡神社(姫路市青山)(写真)

(2015年11月撮影)

5.地図

(1)吉福村絵図 天保8年

吉福八幡神社(揖保郡太子町)

(2023年3月撮影)

6.戦争遺跡など

(1)「敵国降伏」

英賀神社(姫路市飾磨区)(2023年3月ブログ参照)

(2)奉納 凱旋紀念戦利品献納

二神社(姫路市余部区)

「明治□十七年八月」

「献之小銃丸」などの文字(2023年3月ブログ参照)

(3)賞状

正一位白川稲荷大明神(揖保郡太子町)

「 賞 状

歩兵第十聯隊

陸軍歩兵上等兵 ( 人名 )

明治四十二年度教練射撃ニ於テ

一等射手中成績優等ニ付第

二種徽章ヲ授與シ爰ニ其優等

ヲ賞ス

明治四十二年十一月十九日

歩兵第十聯隊長陸軍歩兵大佐□□□平岡茂」 (2023年4月撮影)

また,追加していくかもしれません。

とりあえず,今日はここまで・・・おもしろいです !(^^)!

でも・・・

神社って何でしょう?

私が思いつくイメージは,

豊作を祈ったり,子どもの成長を願ったり,お祭りをしたり,

中世では一味神水,近世ではおかげ参り,

そして近代は国家神道・・・

勉強したいことばかりがふえて,おいつきません。 (*´σー`)エヘヘ

追記:5月20日

*絵馬の推移 (滝口正哉『江戸の祭礼と寺社文化』162ページ)

①祈願や神祭み神の降臨を求めて生馬を献上する。

②生馬を簡略化した馬形(土馬・木馬)を献上(古墳などから出土している)。

③馬形を簡略化した板絵馬が登場(奈良時代,板絵馬を神社に奉納する習俗が生まれる)。

④神仏習合思想が強まった影響で,寺院にも奉納されるようになる(鎌倉時代以降,共同体の共同祈願として奉納される)。

⑤室町時代中期に馬以外の図が登場し,形状・図柄・仕様が多種多様となる。そして,大型化した扁額形式の大絵馬と,民間信仰的要素の強い小絵馬とに二極分化していく。

⑥豪華な大絵馬が現われ,絵馬堂(額堂)が登場(桃山時代)。

⑦江戸時代になると個人祈願・現世利益を反映して図柄が多彩になっていく。

⑧文化文政期(1804~30)になると,江戸庶民の間で小絵馬が流行し,祈願内容が多彩になっていく。