幼稚園で何をするのもゆっくりゆっくりな4歳2ヶ月の☆くん…。

こういう個性と☆くんの母親は言うものの、どうも気にかかります…。

と、☆くんのおばあちゃんから相談を受けたので、

おばあちゃんといっしょに

教室に遊びにきてもらいました。(お母さんの承諾は受けています )

)

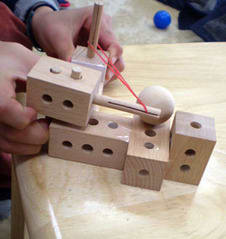

☆くんは教室に着くなり、カラフルな積み木を積み始めました。

プラスチックの枠に積み木を詰めて、

積み木の山を作り、それをザ~ッと崩す遊びが気に入って

何度も繰り返しました。

少し幼い印象はあるものの、

それほど心配のない子なのかも…と見守っていました。

その後、じゃんけんの絵がついているウルトラマンカードで

遊んでいる時、とても気にかかることがありました。

「じゃんけんポン」でお互いのカードを出し合って

勝った方がカードを2枚とももらうルールです。

☆くんはじゃんけんが、わからなかったようで

たずねるとどれも自分の勝ちだと言います。

じゃんけんのルールがわからないこと自体はそれほど問題がないものの、

何度、見せても、

「じゃんけんポン」でカードを差し出す私の動作を

真似ることができず、

じゃんけんは手でするもの…と

自分の知っているルール以外受け入れない様子でした。

相手の手もとを見て、学ぶことが苦手な様子でした

常識問題のプリントをしてもらったところ、

「ほうきの仲良しはどれかな?」で、「ちりとり」と答えを選ぶ問題で、

サッカーボールを塗り始め、再度たずねると、選ぶ問題の全てに色を塗ってしまいました。一つ残らず熱心に塗っていたので、肝心の問いに答えることには無関心で、細部に注意が行くようです。

その後、順番に矢印の指示に従って、

りんごを木から収穫したり、かごから取り出したりする単純なゲームをしました。

順番にするというルールがわからず、説明しても、毎回自分のりんごを

取り続けたこと、

「かごからりんごを2つ出して」という指示に、

木からりんごを取り始め、何度も「かごからよ」と指差して

指示しなおしても、ひたすら木からりんごを取っていたのも気になりました。

最後に、ドールハウスを使って、「サリーとアンの課題」に似た

問題に取り組んでもらいました。☆くんは、ストーリーの意味そのものが

理解しにくいようすでした。2度お話を繰り返したところで、

間違った答を選びました。

☆くんは4歳になったばかりですから、

心の理論(他人の意図を理解する能力)がわからないからといって、

アスペルガー症候群を疑うことはできないのかもしれません。

ただ他人の動作を真似る、言葉の意味を理解する能力の弱さは、

まだ4歳だから…と無視するわけにはいかない気がしました。

☆くんは、何の問題もない子なのでしょうか?

個性として、見守っていけばよいのでしょうか?

長くなったので次回に続きますね。

web拍手を送る

こういう個性と☆くんの母親は言うものの、どうも気にかかります…。

と、☆くんのおばあちゃんから相談を受けたので、

おばあちゃんといっしょに

教室に遊びにきてもらいました。(お母さんの承諾は受けています

)

)☆くんは教室に着くなり、カラフルな積み木を積み始めました。

プラスチックの枠に積み木を詰めて、

積み木の山を作り、それをザ~ッと崩す遊びが気に入って

何度も繰り返しました。

少し幼い印象はあるものの、

それほど心配のない子なのかも…と見守っていました。

その後、じゃんけんの絵がついているウルトラマンカードで

遊んでいる時、とても気にかかることがありました。

「じゃんけんポン」でお互いのカードを出し合って

勝った方がカードを2枚とももらうルールです。

☆くんはじゃんけんが、わからなかったようで

たずねるとどれも自分の勝ちだと言います。

じゃんけんのルールがわからないこと自体はそれほど問題がないものの、

何度、見せても、

「じゃんけんポン」でカードを差し出す私の動作を

真似ることができず、

じゃんけんは手でするもの…と

自分の知っているルール以外受け入れない様子でした。

相手の手もとを見て、学ぶことが苦手な様子でした

常識問題のプリントをしてもらったところ、

「ほうきの仲良しはどれかな?」で、「ちりとり」と答えを選ぶ問題で、

サッカーボールを塗り始め、再度たずねると、選ぶ問題の全てに色を塗ってしまいました。一つ残らず熱心に塗っていたので、肝心の問いに答えることには無関心で、細部に注意が行くようです。

その後、順番に矢印の指示に従って、

りんごを木から収穫したり、かごから取り出したりする単純なゲームをしました。

順番にするというルールがわからず、説明しても、毎回自分のりんごを

取り続けたこと、

「かごからりんごを2つ出して」という指示に、

木からりんごを取り始め、何度も「かごからよ」と指差して

指示しなおしても、ひたすら木からりんごを取っていたのも気になりました。

最後に、ドールハウスを使って、「サリーとアンの課題」に似た

問題に取り組んでもらいました。☆くんは、ストーリーの意味そのものが

理解しにくいようすでした。2度お話を繰り返したところで、

間違った答を選びました。

☆くんは4歳になったばかりですから、

心の理論(他人の意図を理解する能力)がわからないからといって、

アスペルガー症候群を疑うことはできないのかもしれません。

ただ他人の動作を真似る、言葉の意味を理解する能力の弱さは、

まだ4歳だから…と無視するわけにはいかない気がしました。

☆くんは、何の問題もない子なのでしょうか?

個性として、見守っていけばよいのでしょうか?

長くなったので次回に続きますね。

web拍手を送る

ただ集団のルールに慣れた…規則に愛着を持ち出した…

ただ集団のルールに慣れた…規則に愛着を持ち出した…

実験する

実験する

でも、そうした仕事に就くには学歴がいるし、

でも、そうした仕事に就くには学歴がいるし、

時間の無駄使い…

時間の無駄使い…

私も子どもたちと接していて日々感じるのは、

私も子どもたちと接していて日々感じるのは、