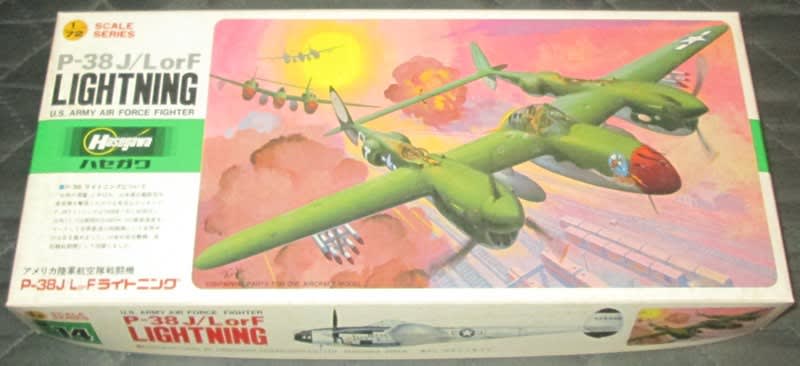

表題に誤植がございます。

誤:出来ました。

正:出来たことにしました(笑)。

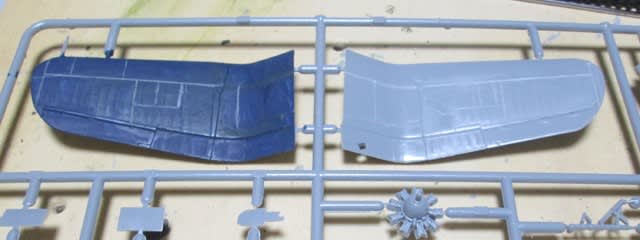

スジ彫りの修正は少しは試してはみましたが、パテ埋めして彫りなおしてもまたまた暴走してしまうという繰り返しで、こりゃ現実的じゃないなと思い始めたところ、これ以上ない究極的な解決策を発見。

「離れて見れば良い」って・・・(爆!)。

てなことで強制終了でございます。

どうせ見えないからとちゃんと仕上げなかった計器盤が写真だとばっちり見えてます。

肉眼だと全然見えないんですけどね、写真は正直でございます。

↓デカール、ウェザリング前の状態

30年以上放置したキットなのでデカールが変色しまくり・・・本来白いところが黄色になっちゃってました。

で、今回はじめてサードパーティーのデカールを熱帯雨林通販に注文。

これすごく質が良かったです。フィルムは薄くて丈夫で柔らかく言うことなしのデカールでございました。ちゃんとマーキングの解説がついてます。

今回はウェザリング控えめでございます。

機首下方のアンテナ付け忘れてます、あとでやっときます。

タイヤホイルのスミ入れも忘れてますね。

3点姿勢で機首が下がり過ぎるのでノーズギアにゲタを履かせましたが、実機写真ではもっとお尻が下がってますね。

水平尾翼下面のマスバランスの形状が変なのはいつものようにパーツがブラックホールに消えたせいです。

ドイツ軍からは双胴の悪魔と恐れられたP-38ですが、何故か日本のパイロットからは「ペロハチ」という不名誉な称号を与えられていたようです。

でもペロリと食えたのは米軍のパイロットが不慣れだった最初の内だけで、ガダルカナル以降コテンパにやられてるんですけどね。

全戦線を通じた米軍の撃墜王が乗っていたのは太平洋戦線でのP-38だそうです、なんとなくF6FかP51かと思っちゃいますがP-38は比較的初期から終戦まで長期間前線で使用されたからでしょうか。

初飛行がなんと1939年で初飛行から時速675kmを記録というこの機体、斬新なデザインもさることながらやっぱターボの威力はすごかったんやね。

80年代の日米貿易摩擦真っ盛りの頃、日本の車業界ではやたらターボがもてはやされておりましたが、やっぱそれは排気タービンコンプレックスがそれくらい根強かったってことなんね。

次に凸モールドの飛行機モデルを作る時は無理に彫らずに凸を活かすやり方を考えますってことで・・・。

あとでちょびっと加筆しました。(12.02)

誤:出来ました。

正:出来たことにしました(笑)。

スジ彫りの修正は少しは試してはみましたが、パテ埋めして彫りなおしてもまたまた暴走してしまうという繰り返しで、こりゃ現実的じゃないなと思い始めたところ、これ以上ない究極的な解決策を発見。

「離れて見れば良い」って・・・(爆!)。

てなことで強制終了でございます。

どうせ見えないからとちゃんと仕上げなかった計器盤が写真だとばっちり見えてます。

肉眼だと全然見えないんですけどね、写真は正直でございます。

↓デカール、ウェザリング前の状態

30年以上放置したキットなのでデカールが変色しまくり・・・本来白いところが黄色になっちゃってました。

で、今回はじめてサードパーティーのデカールを熱帯雨林通販に注文。

これすごく質が良かったです。フィルムは薄くて丈夫で柔らかく言うことなしのデカールでございました。ちゃんとマーキングの解説がついてます。

今回はウェザリング控えめでございます。

機首下方のアンテナ付け忘れてます、あとでやっときます。

タイヤホイルのスミ入れも忘れてますね。

3点姿勢で機首が下がり過ぎるのでノーズギアにゲタを履かせましたが、実機写真ではもっとお尻が下がってますね。

水平尾翼下面のマスバランスの形状が変なのはいつものようにパーツがブラックホールに消えたせいです。

ドイツ軍からは双胴の悪魔と恐れられたP-38ですが、何故か日本のパイロットからは「ペロハチ」という不名誉な称号を与えられていたようです。

でもペロリと食えたのは米軍のパイロットが不慣れだった最初の内だけで、ガダルカナル以降コテンパにやられてるんですけどね。

全戦線を通じた米軍の撃墜王が乗っていたのは太平洋戦線でのP-38だそうです、なんとなくF6FかP51かと思っちゃいますがP-38は比較的初期から終戦まで長期間前線で使用されたからでしょうか。

初飛行がなんと1939年で初飛行から時速675kmを記録というこの機体、斬新なデザインもさることながらやっぱターボの威力はすごかったんやね。

80年代の日米貿易摩擦真っ盛りの頃、日本の車業界ではやたらターボがもてはやされておりましたが、やっぱそれは排気タービンコンプレックスがそれくらい根強かったってことなんね。

次に凸モールドの飛行機モデルを作る時は無理に彫らずに凸を活かすやり方を考えますってことで・・・。

あとでちょびっと加筆しました。(12.02)