勤労感謝の三連休は、久々に妻女山の山の手入れをしました。椎茸栽培のホダ木の点検や除草、斎場山登山の林道入口の看板に置く杖の伐採など。すると県内外から思いの外大勢の人が訪れました。妻女山のみならず、斎場山や鞍骨城跡まで行く人も結構いました。妻女山だけで帰ろうという人には斎場山の話をしたり、これから行こうという人達には、拙書の地図を見せて、行き方を説明したり。色々な方とお話をすることができました。地形図が載っている里山ガイド本は他にないので分かりやすいと好評でした。

まず陣馬平の除草へ(左)。林道から離れているので、標識代わりに木の幹に矢印と陣馬平の文字を書き入れました。除草と言っても枯れ草を刈るだけなのでほどなく終わりました。菱形基線測点の上に何かの糞が。陣馬平の北西の端には一基だけ積石塚古墳があります(中)。陣馬平が上杉謙信の陣城として使われる前は、ここは大室古墳群の様に積石塚古墳群があったのかも知れません。

何かの糞ですが、テンの高糞といってホンドテンはこういう目立つ所に糞をするのです(右)。種はこの近くにあるシナノガキ(信濃柿・豆柿)のものです。落ちた実を食べたのでしょう。鞍骨城跡から下りてきたご夫婦をここに案内しましたが、木に成ったまま干し柿になるシナノガキを食べてもらいました(笑)。渋柿なんですが、濃紺になると甘くて美味しいのです。

長坂峠に戻って見つけた植物(左)。センニンソウやボタンヅルの様な種ですが違います。葉はサルトリイバラみたいですが、葉脈が5本なので違います(中)。実はクコの実みたいです(右)。

草本かと思ったら、幹は木本で一センチぐらいの太さがあります。もちろん草本のシオデでもありません。幹にはノイバラの様な棘も見られます。近くにはその幼木が(中)。字書き虫(絵描き虫)が、葉の中に入って食べた跡です。ハモグリバエやハモグリガなどの仲間の幼虫です。右上の葉には幼虫が見えています。左下の様に食べ尽くして真っ白になると、他の葉に移っていくわけです。別に字を書いているわけでも絵を描いているわけでもないのですが、面白いと見入ってしまいました。さて、この植物はなんでしょう。まだ同定できていません。ご存じの方いますか?引き続き調べますが。

【追記】いや、絶対これ可笑しいでしょうと、後日再確認に。シオデでした。1センチの木本とクコの実みたいなのは別の木で、それに絡みついていたのでした。やれやれ。で、その木本なんですが、まだ未同定です。この山にはシオデとタチシオデがありますが、これはシオデかな。山のアスパラなんて言われますが、癖がなく食べやすい山菜です。でもたくさん集めるのが結構大変です。

そこから西へ斎場山へ長尾根(長坂)を登ります。シラカバ(左)。高原の木のイメージですが、北信濃では標高500mぐらいでも普通に見られます。尾根の北面にあることが多く、南面にはヤマナラシがあったりします。広葉樹はコナラやクヌギが主ですが、アベマキも見られます。

長坂峠から数分で斎場山。峠からもすぐ前方に山頂が見えます。登ると林道右手に円墳の斎場山古墳(左)。古代科野国の史跡で二段の墳丘裾があり、山頂は丸く平らです(中)。第四次川中島合戦の際には、上杉謙信が最初ここを本陣とし、盾を敷き陣幕を張って床几を置き、鼓を打ち謡曲を舞ったと伝わるところです。地元では謙信台ともいいます。

その近くで見つけた出始めのカワラタケ(瓦茸)。抗癌作用が高いと注目されているキノコです。煮だして飲んだり、焼酎漬けにして飲用します。

ヒヨドリジョウゴ(左)。全草が毒で、特にこの果実の毒性が強いのです。成分はステロイド系のアルカロイド配糖体ソラニン。誤って食べると、頭痛、嘔吐、下痢、運動中枢、呼吸中枢麻痺により死亡する場合もあります。ただ、生薬としても用いられます。抗腫瘍作用のある成分が含まれているそうです。中国では癌の治療にも使われているとか。

ユリ科シオデ属のヤマガシュウ(山何首烏)の実(中)。別名はサイカチバラ。雌雄異株の落葉蔓性木本。互生する葉には5、7本の葉脈があり、茎には針のような刺があります(右)。初めは柔らかい刺ですが、木本化すると非常に堅くなり、これが登山道を塞ぐと前に進めません。カマやノコギリでは切れないため、剪定ばさみを携帯します。鞍骨山への登山道にはこれが多く、登山道整備のために何度も通って切りました。実はムラサキシキブ同様に毒性がなく食べられますが、食べるところがあまりありません。味は美味しくない干しぶどう。

斎場山から西へ長尾根を辿ります。100mほど歩いて広い御陵願平を過ぎ、標高差30mほど急坂を下ります(左)。下ると高低差のほとんどない尾根道(中)。100mほど進むと土口将軍塚古墳の前方部が見えてきます(右)。

乗り越えて後円部から見たところ。長野県史跡の標柱と看板がありますが、現在は埴科古墳群(森将軍塚古墳・有明山将軍塚古墳・倉科将軍塚古墳・土口将軍塚古墳)として国指定史跡となっています。この古墳は、5世紀中頃のものと考えられています。森将軍塚古墳を始めとして、古代科野国を治めた代々の大王の墓ということでしょうか。

前方後円墳で、全長67.7m。後円部直径40.5m。後円部高さ8.1m。前方部幅30.5m。前方部高さ3.9m。周辺にこの山地の石英せん緑岩を施してあります。古墳頂部と中断テラスには約70本の埴輪があったと推定されています。特に叩きの技法を使った埴輪が出土し、全国的にも類例の少ない資料として注目されています。後円部中央に竪穴式石室が二基確認されています。大王夫妻のものでしょうか。岩野では、土口荘厳塚といい、この山を荘厳山と称しています。

薬師山(笹崎山)へ向かう100mほどの途中で北を見下ろすと岩野橋と千曲川の流れ(左)。奥は篠ノ井方面。ほどなく薬師堂琉璃殿(中)。目の神様で、おやくっしゃんといわれ親しまれています。

◉「笹崎山薬師如来の縁起」

ここから北に下りると岩野の千曲川の土手へ。南へ下りると土口の古大穴神社。いずれも駐車スペースがあり拙書で紹介していますが、神社の行事の日は避けてください。千曲川の土口水門のところにも駐車スペースがあるので、そこから歩くといいでしょう。上信越自動車道薬師山トンネル上の崖は、トンネルの工事で削られたものではなく、1742年(寛保2年)の戌の満水の後の河川工事のために削られたものです。

薬師堂の裏から斎場山方面の眺め。平坦な尾根であることが分かります。川中島の戦いの折には、陣馬平と同様にここにも兵士がたくさんいたのでしょう。

初夏に可憐な花を咲かせるイカリソウの葉も暖冬でまだ緑です(左)。秀吉の好物だったということで別名を藤吉郎というモミジガサ(中)。下って妻女山松代招魂社(右)。戊辰戦争以後の戦没者を祀った神社です。川中島合戦とは無関係。右奥の山が陣馬平方面。斎場山へ行きたいという家族や青年達、カップルに行き方を説明しました。いまの落葉期は、オオスズメバチも蛇も熊もいないし見通しもいいので、歴史探索には最適です。私は積雪期も好きですが。

千曲川の堤防の、岩野橋と赤坂橋の中間辺りから妻女山、斎場山、長尾根、薬師山を見たパノラマ写真です。この尾根上と麓に上杉方の大軍が布陣していたと想像するといいでしょう。戦国当時は、千曲川は堤防もなく、現在より遥かに激しく蛇行していました。高速道路ができる前は、展望台の真下に蛇池という千曲川の旧流の跡の池がありました。山の形は戦国当時と激しく変わってはいないはずですが、千曲川の流れは全く違うものでした。特に戌の満水の後に松代藩が行った大規模な河川工事で流路は大きく変わりました。

会津比売神社の祭神である会津比売命は、この地の産土神といわれます。古くは御陵願平にあったが、上杉謙信が庇護していたため、武田軍の兵火に遭い、その後山陰にひっそりと再建されたと伝わっています。

◉上杉謙信も庇護した妻女山(斎場山)の祭神、会津比売命について(妻女山里山通信)

◉妻女山の位置と名称について「妻女山の真実」

◉「妻女山」「妻女山 行き方」「妻女山 地図」「斎場山」「さいじょざん」「さいじょうざん」

上のパノラマ写真は、7枚の写真をフォトショップで繋げて合成しました。最初はこんな感じです。今回は三脚を持って行かなかったので手持ちでの撮影です。ご覧の通りそれぞれのカットの露出が違うので揃えなければいけません。太陽が真後ろにあれば容易なんですが、これが大変な作業です。また、つなぎ目を揃えるのも大変です。カメラ内臓のパノラマ機能はおもちゃなので原則プロは使いません。広角で撮ると左右が歪むので、望遠で撮るのが綺麗につなぐためのコツです。

以前、ウェザーニュースの季刊誌にブナの大木を上下につないだ画像を提供しましたが、それは至難の技でした(リンクは画質を落としてあります)。山の達人も大変ですが、デザインの達人も大変です。もちろん専門分野のエディトリアル・ディレクションのノウハウも。拙書には何点ものパノラマ写真を掲載していますが、こんなテクニックも若い人に教えられたらなと思います。

さて、北信濃にも雪の予報が出ました。平野部は舞う程度かもしれませんが、山間部は積もるかもしれません。いよいよ長い信州の冬の到来です。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。

本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

最新の画像[もっと見る]

-

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

-

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

-

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

-

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

-

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

-

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

-

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

-

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

-

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

-

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

妻女山SDPの作業は堂平大塚古墳で。灌木と帰化植物の除去と階段の設置。帰りにサンコウチョウが目の前に出現!(妻女山里山通信)

2日前

「歴史・地理・雑学」カテゴリの最新記事

初詣は小布施。北斎の「八方睨み鳳凰図」のある岩松院へ。高梨氏に由来する雁田城...

初詣は小布施。北斎の「八方睨み鳳凰図」のある岩松院へ。高梨氏に由来する雁田城... 燃える秋。千曲市稲荷山の桑原山 龍洞院。登録有形文化財の龍洞院架道橋と滝沢川橋...

燃える秋。千曲市稲荷山の桑原山 龍洞院。登録有形文化財の龍洞院架道橋と滝沢川橋... 斎場山と妻女山を中心とした旧岩野村と旧清野村の字と小字名。「川中島の戦い」と...

斎場山と妻女山を中心とした旧岩野村と旧清野村の字と小字名。「川中島の戦い」と... 2024年の新年会は吹雪の中を戸倉上山田温泉へ。國楽館戸倉ホテル、やきとり安兵衛...

2024年の新年会は吹雪の中を戸倉上山田温泉へ。國楽館戸倉ホテル、やきとり安兵衛... 妻女山の真実 ー妻女山は往古赤坂山であった。本当の妻女山は斎場山である。ー

妻女山の真実 ー妻女山は往古赤坂山であった。本当の妻女山は斎場山である。ー 「河中島合戰圖」武田の軍学書『甲陽軍鑑』編者、小幡景憲彩色。江戸時代に描かれ...

「河中島合戰圖」武田の軍学書『甲陽軍鑑』編者、小幡景憲彩色。江戸時代に描かれ... 「自然へのまなざし 〜江戸時代の自然観〜」川中島古戦場の長野市立博物館へ。戌...

「自然へのまなざし 〜江戸時代の自然観〜」川中島古戦場の長野市立博物館へ。戌... 中国正史の書を読む梅雨空の好日。『中国正史 倭人・倭国伝全釈』『中国正史の倭...

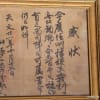

中国正史の書を読む梅雨空の好日。『中国正史 倭人・倭国伝全釈』『中国正史の倭... 偽造の感状書。真田幸村の影武者として討ち死にした先祖。保科正之に仕えた先祖。...

偽造の感状書。真田幸村の影武者として討ち死にした先祖。保科正之に仕えた先祖。... 14日は屋代高校美術班+1の新年会は昭和レトロが人気の「國楽館戸倉ホテル」で。(...

14日は屋代高校美術班+1の新年会は昭和レトロが人気の「國楽館戸倉ホテル」で。(...