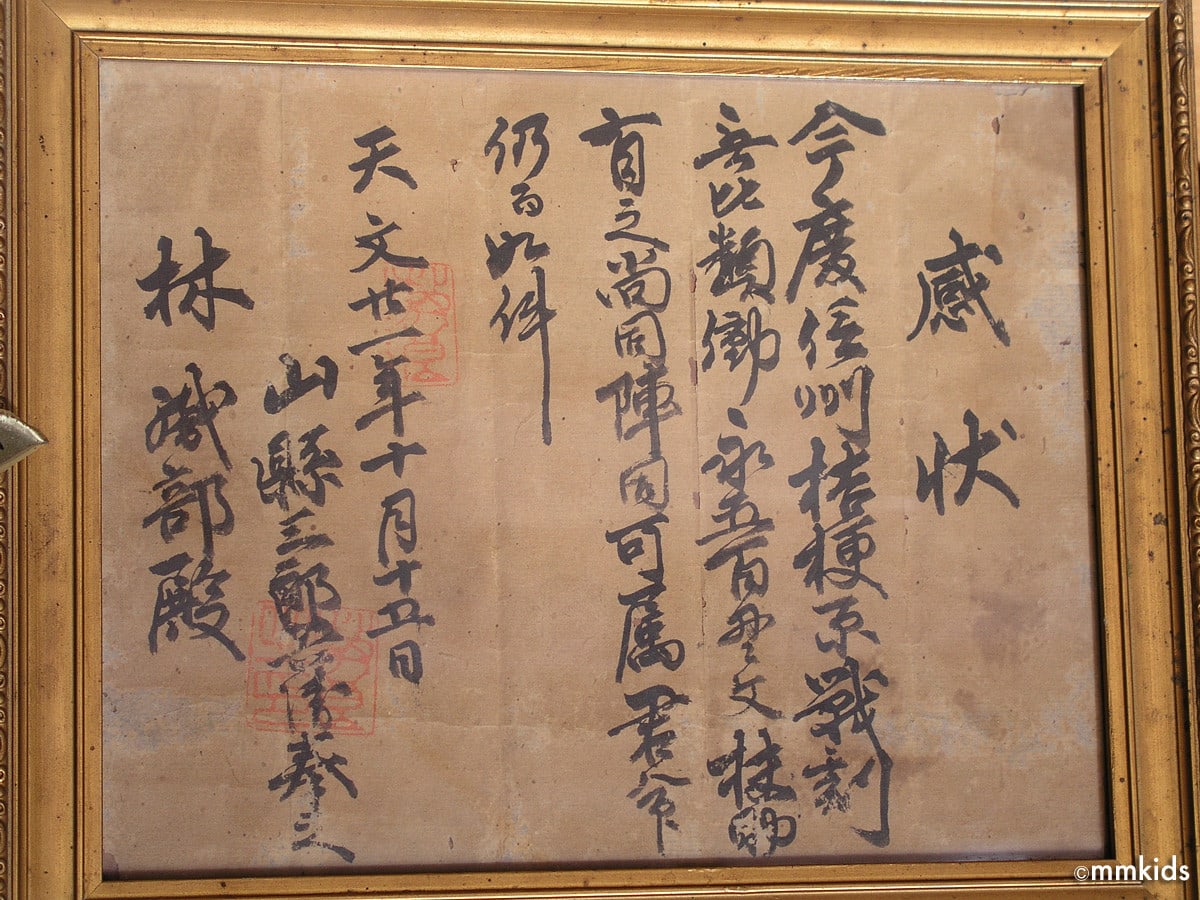

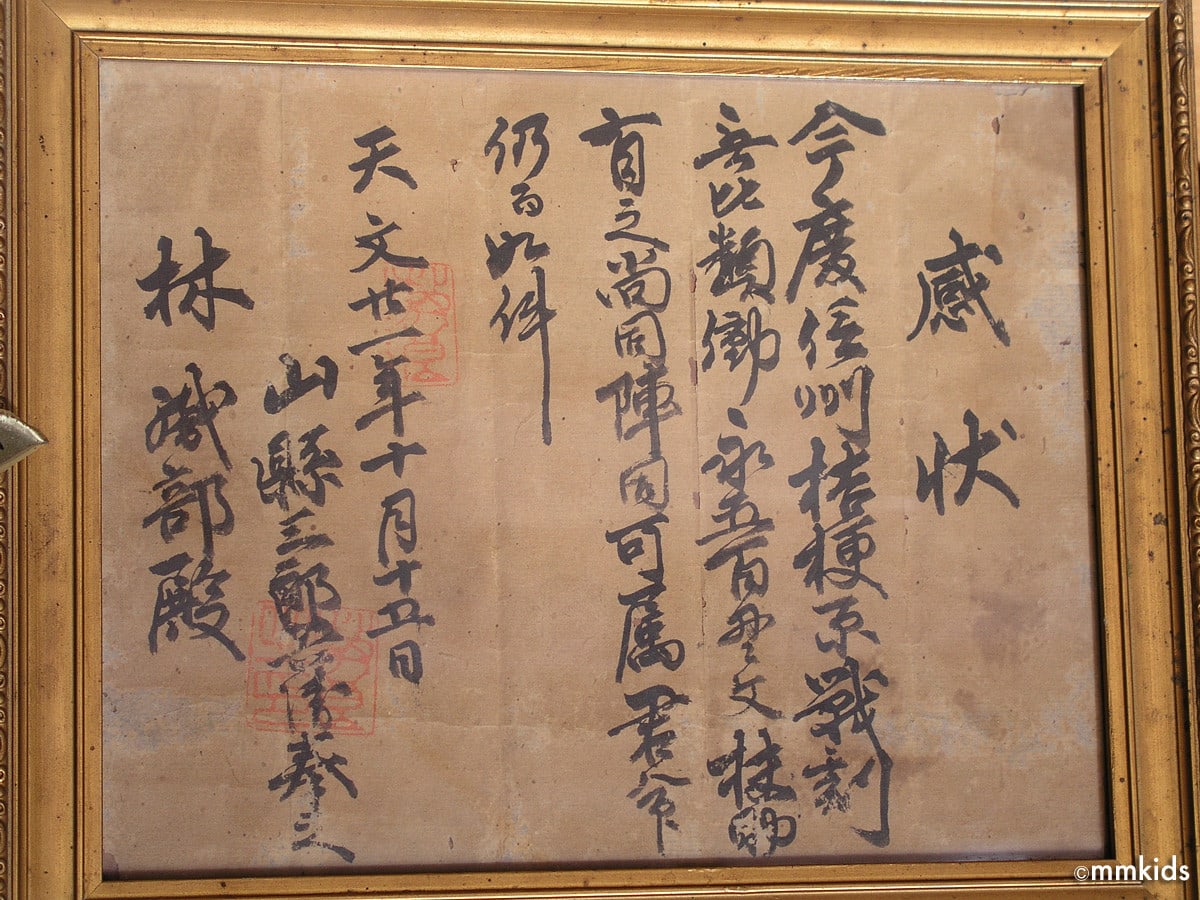

我が家に古くから伝わる感状があります(下の写真)。父から見せられた時に、これは偽物だなと思いました。私は出版関係のプロなので、紙質がどう考えても戦国時代のものではないと思ったからです。そこで長野県立歴史館へ持っていって鑑定をお願いしました。内容は・・・

「天文21(1552)年 10 月 15 日、林織部が桔梗ヶ原の戦いで手柄をたて、山縣三郎(武田四天王のひとり)より感状と褒美をもらうとあります。」

『甲陽軍鑑』に拠れば、山縣昌景ははじめ武田信玄の近習として 仕え、続いて使番となる。『甲陽軍鑑』では晴信期の信濃侵攻における伊奈攻めにおいて初陣を果たし、神之峰城攻 めで一番乗りの功名を立てたとし、天文 21(1552)年、信濃攻めの功績により騎馬 150 持の侍大将に抜擢される。 林織部は、その信濃攻めの際に手柄を立てたと思われる。ということなのですが・・・。

歴史館の方によると、感状は、江戸時代以降の偽造。戦国時代の感状書に感状という文字は入らない。また、 書体も江戸のもので戦国時代のものではないとのこと。ただ、何か本来あったものの写しではないかということ。 戌の満水(1742年)で流失したものを記憶を頼りに再現したものではと言われました。よって、記載に記憶違いがあり誤記があるのではということです。今回のトルコ大地震や東北大震災、阪神淡路大震災でも、尊い命がたくさん失われましたが、同時にかけがえのない歴史遺産や古文書なども失われてしまうのです。

では、ほぼ確実な先祖の話を。林一族の祖先は真田の臣(しん・けらい)なりという言い伝えがあります。その中に真田幸村の影武者として討ち死にした先祖がいました。

林太郎左衛門(1543〜1582 年)。真田幸隆の代から真田家に仕え、真田昌幸に仕える。東松本郷内の足軽衆。 足軽頭として主に吾妻一帯を守衛したとされ、真田昌幸の上州攻略の陣立てで後備(約50 騎:全体で約500騎)を務めた。真田家の個々の家臣団編成の仕方に関して、天正13年6月21日に矢沢頼綱の長男矢沢頼康に与えた真田昌幸朱印状によると、乗馬衆として鵤甚九郎ほか4名と足軽衆として林勘左衛門尉ほか11名が記載されており、いずれも有姓の者たちで、「右の衆同心に申し付け候間、向後は人衆を催され一手役の奉公肝要たるべき者なり」とあり、いわゆる寄親、寄子制に基いた同心衆、足軽衆が付与され、軍団編成が進められていたことが明らかであると記されています。

林源次郎寛高(1563 ~ 1615 年)。林弾左衛門ともいう。林太郎左衛門の長男。

●林源次郎寛高

天正6年 (1578年 ) 真田昌幸の上州攻略の陣立てで父林太郎左衛門に従い参戦。殿を務める。林寛高にとっては初陣となる。

天正7年 (1579年 ) 矢沢頼綱に従い中山城と尻高城攻略に大きく貢献。戦功を立てる。

天正8年 (1580年 ) 真田昌幸に従い小川城と名胡桃城攻略に参戦。その後は真田信幸に従い、上野国で転戦する。 天正13年 (1585年 ) 真田昌幸が上杉景勝に真田幸村を人質として海津城に送り援軍を要請した際、矢沢頼康の配下として真田幸村に随行する。このとき真田信幸が、鵤幸右衛門、吉沢ら乗馬衆5名と、林寛高、坂本らの足軽 衆12名を矢沢頼康の配下につけ、真田幸村を守らせたという。 矢沢頼康とともに上田に戻り、上田合戦に参戦し、戦功をあげる。以後は真田幸村と行動を供にする。

天正17年 (1589年 ) 真田幸村の足軽隊将として小田原攻めに従軍。

天正18年 (1590年 ) 真田幸村が人質として大阪へ赴く際、それに従う。その後も真田幸村とは行動を供にする。 慶長5年 (1600年 ) 関ヶ原合戦の際は、真田幸村とともに西軍につき、上田城に籠る。真田家の足軽隊将として徳川軍撃退に大きく貢献し、戦功をあげる。関ヶ原合戦での敗戦後は、真田昌幸・真田幸村父子に伴い一時は九度 山に赴くが、上田に戻り帰農する。慶長19年 (1614年 ) 大阪の陣では真田幸村のもとに馳せ参じる。林寛高5 1歳である。

元和元年 (1615年 ) 大阪夏の陣では、真田幸村の影武者として徳川家康の本陣に斬り込み、本陣を突き崩す働きを示した後、真田幸村に成りすまして奮戦したが討死する。

* 信繁(幸村)には、三浦新兵衛国英、山田舎人友宗、木村助五郎公守、伊藤団右衛門継基、林源次郎寛高、斑鳩(鵤) 幸右衛門祐貞、望月六郎兵衛村雄の7人の影武者が存在したといわれている。

* その後、生き残った 7 人で林村を作ったという伝説が残っているがどこかは不明。

歴史マニアや幸村マニアの歴女の方々などに関心を持っていただける話はここまでしょうか。

そして江戸時代になり、先祖のひとりが高遠藩の保科正之に仕えました。正之が家光の腹違いの弟ということが分かり会津に加増転封されます。そこにも付いていきました。後に商人となり林正光などは豪商となり会津藩を支えました。その前に秀吉の国替えで上杉景勝が会津へ。善光寺平の土豪は家族家来すべてを連れて会津へ。その後高遠藩もまた会津へ。会津は信州人が作った街なのです。以前福島から来た方と妻女山展望台で話した時にそう言っていました。戊辰戦争で会津若松城をメリケン砲でボコボコにしたのは松代藩でした。しかし、薩長はボロカスに言っても松代藩を攻めることはしません。同根だと知っているからです。歴史の皮肉、悲劇です。

会津若松の林家の先祖は、保科正之候が高遠から山形・会津に入られたときに200石で随身した「林太左衛門 光仁」。その何代か前の祖先は、林采女(林齋:はやしいつき)と言い小笠原一族に仕え、小笠原長時が1548年(天文 17)塩尻峠の合戦で武田軍に大敗し村上義清を頼って落ち延びた際に、林采女は信州松代に入り土着したと伝わっています。

という伝承があるのですが、これも確証はありません。林采女は、村上義清の系統の清野氏を頼って岩野に土着したのかも知れません。墓は幕末に再建され土口トンネルの上にあります。当時、武田と真田は味方同士でしたが、村上義清と小笠原長時は敵です。林一族は、戦国時代にはよくあることですが、小笠原長時、村上義清と、敵対する武田信玄や真田昌幸に敵味方に分かれてついていた可能性もあります。ただその後、当地では川中島の戦いが繰り広げられたわけで、その間はどうしていたのか。全く不明です。

これ以外にも色々伝承があるのですが、幕末の嘉永六年(1853・ペリー浦賀来航)に業者に頼んだと思われる「林家譜説」などは非常に如何わしいものです。これも歴史館の方に見ていただきました。今もそういう会社はありますが、幕末頃に家系図を調べますという商売があり、大本家から分家で出た堀田重蔵が頼んだ様ですが、ツッコミどころ満載の実にいい加減なものです。なぜ堀田で林ではないのかというと、幕末に堀田という侍株を買ったからなのです。堀田家は跡目相続で争った末に屋敷を売却し一家離散しました。ただこのいい加減な「林家譜説」にその後の我が一族がどうも振り回された様で、林一族は小笠原の末裔であるとか、とんでもない勘違いが広まってしまいました。小笠原は三階菱で甲斐源氏(林城城主の林藤助はもとは小笠原氏。この林で勘違いしたらしい)、林家は上り藤で藤原系の分家筋。先祖は中大兄皇子と組んで蘇我入鹿を倒して大化の改新をした藤原鎌足。そこで、私が色々ある伝承や物証などから、複雑に絡み合う事実を検証してみたのです。ただ、混沌とした戦国時代の話ですから、不明な点も多く非常に難儀しています。なにより戌の満水の大水害で貴重な史料が失われたのがもっとも大きな痛手でした。ただ、真田氏の史料などを調べていくと、あらたな事実が判明するかも知れません。

■林采女墓石

●右側の墓石

右側面

天正十六戌子(つちのえね)年(1588年)三月二日

正面

繹林齋(釈林斎)之墓

左側面

俗名 林 采女(うねめ:女官を束ねる長の官名)武士が勝手に官名をつけるのが流行った。

●左側の墓石

右側面

未記録

正面

殊勝院繹林齋寂靜居士

歸命盡十方旡●光如来

勝善院繹林齋証大●

左側面

未記録

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

「天文21(1552)年 10 月 15 日、林織部が桔梗ヶ原の戦いで手柄をたて、山縣三郎(武田四天王のひとり)より感状と褒美をもらうとあります。」

『甲陽軍鑑』に拠れば、山縣昌景ははじめ武田信玄の近習として 仕え、続いて使番となる。『甲陽軍鑑』では晴信期の信濃侵攻における伊奈攻めにおいて初陣を果たし、神之峰城攻 めで一番乗りの功名を立てたとし、天文 21(1552)年、信濃攻めの功績により騎馬 150 持の侍大将に抜擢される。 林織部は、その信濃攻めの際に手柄を立てたと思われる。ということなのですが・・・。

歴史館の方によると、感状は、江戸時代以降の偽造。戦国時代の感状書に感状という文字は入らない。また、 書体も江戸のもので戦国時代のものではないとのこと。ただ、何か本来あったものの写しではないかということ。 戌の満水(1742年)で流失したものを記憶を頼りに再現したものではと言われました。よって、記載に記憶違いがあり誤記があるのではということです。今回のトルコ大地震や東北大震災、阪神淡路大震災でも、尊い命がたくさん失われましたが、同時にかけがえのない歴史遺産や古文書なども失われてしまうのです。

では、ほぼ確実な先祖の話を。林一族の祖先は真田の臣(しん・けらい)なりという言い伝えがあります。その中に真田幸村の影武者として討ち死にした先祖がいました。

林太郎左衛門(1543〜1582 年)。真田幸隆の代から真田家に仕え、真田昌幸に仕える。東松本郷内の足軽衆。 足軽頭として主に吾妻一帯を守衛したとされ、真田昌幸の上州攻略の陣立てで後備(約50 騎:全体で約500騎)を務めた。真田家の個々の家臣団編成の仕方に関して、天正13年6月21日に矢沢頼綱の長男矢沢頼康に与えた真田昌幸朱印状によると、乗馬衆として鵤甚九郎ほか4名と足軽衆として林勘左衛門尉ほか11名が記載されており、いずれも有姓の者たちで、「右の衆同心に申し付け候間、向後は人衆を催され一手役の奉公肝要たるべき者なり」とあり、いわゆる寄親、寄子制に基いた同心衆、足軽衆が付与され、軍団編成が進められていたことが明らかであると記されています。

林源次郎寛高(1563 ~ 1615 年)。林弾左衛門ともいう。林太郎左衛門の長男。

●林源次郎寛高

天正6年 (1578年 ) 真田昌幸の上州攻略の陣立てで父林太郎左衛門に従い参戦。殿を務める。林寛高にとっては初陣となる。

天正7年 (1579年 ) 矢沢頼綱に従い中山城と尻高城攻略に大きく貢献。戦功を立てる。

天正8年 (1580年 ) 真田昌幸に従い小川城と名胡桃城攻略に参戦。その後は真田信幸に従い、上野国で転戦する。 天正13年 (1585年 ) 真田昌幸が上杉景勝に真田幸村を人質として海津城に送り援軍を要請した際、矢沢頼康の配下として真田幸村に随行する。このとき真田信幸が、鵤幸右衛門、吉沢ら乗馬衆5名と、林寛高、坂本らの足軽 衆12名を矢沢頼康の配下につけ、真田幸村を守らせたという。 矢沢頼康とともに上田に戻り、上田合戦に参戦し、戦功をあげる。以後は真田幸村と行動を供にする。

天正17年 (1589年 ) 真田幸村の足軽隊将として小田原攻めに従軍。

天正18年 (1590年 ) 真田幸村が人質として大阪へ赴く際、それに従う。その後も真田幸村とは行動を供にする。 慶長5年 (1600年 ) 関ヶ原合戦の際は、真田幸村とともに西軍につき、上田城に籠る。真田家の足軽隊将として徳川軍撃退に大きく貢献し、戦功をあげる。関ヶ原合戦での敗戦後は、真田昌幸・真田幸村父子に伴い一時は九度 山に赴くが、上田に戻り帰農する。慶長19年 (1614年 ) 大阪の陣では真田幸村のもとに馳せ参じる。林寛高5 1歳である。

元和元年 (1615年 ) 大阪夏の陣では、真田幸村の影武者として徳川家康の本陣に斬り込み、本陣を突き崩す働きを示した後、真田幸村に成りすまして奮戦したが討死する。

* 信繁(幸村)には、三浦新兵衛国英、山田舎人友宗、木村助五郎公守、伊藤団右衛門継基、林源次郎寛高、斑鳩(鵤) 幸右衛門祐貞、望月六郎兵衛村雄の7人の影武者が存在したといわれている。

* その後、生き残った 7 人で林村を作ったという伝説が残っているがどこかは不明。

歴史マニアや幸村マニアの歴女の方々などに関心を持っていただける話はここまでしょうか。

そして江戸時代になり、先祖のひとりが高遠藩の保科正之に仕えました。正之が家光の腹違いの弟ということが分かり会津に加増転封されます。そこにも付いていきました。後に商人となり林正光などは豪商となり会津藩を支えました。その前に秀吉の国替えで上杉景勝が会津へ。善光寺平の土豪は家族家来すべてを連れて会津へ。その後高遠藩もまた会津へ。会津は信州人が作った街なのです。以前福島から来た方と妻女山展望台で話した時にそう言っていました。戊辰戦争で会津若松城をメリケン砲でボコボコにしたのは松代藩でした。しかし、薩長はボロカスに言っても松代藩を攻めることはしません。同根だと知っているからです。歴史の皮肉、悲劇です。

会津若松の林家の先祖は、保科正之候が高遠から山形・会津に入られたときに200石で随身した「林太左衛門 光仁」。その何代か前の祖先は、林采女(林齋:はやしいつき)と言い小笠原一族に仕え、小笠原長時が1548年(天文 17)塩尻峠の合戦で武田軍に大敗し村上義清を頼って落ち延びた際に、林采女は信州松代に入り土着したと伝わっています。

という伝承があるのですが、これも確証はありません。林采女は、村上義清の系統の清野氏を頼って岩野に土着したのかも知れません。墓は幕末に再建され土口トンネルの上にあります。当時、武田と真田は味方同士でしたが、村上義清と小笠原長時は敵です。林一族は、戦国時代にはよくあることですが、小笠原長時、村上義清と、敵対する武田信玄や真田昌幸に敵味方に分かれてついていた可能性もあります。ただその後、当地では川中島の戦いが繰り広げられたわけで、その間はどうしていたのか。全く不明です。

これ以外にも色々伝承があるのですが、幕末の嘉永六年(1853・ペリー浦賀来航)に業者に頼んだと思われる「林家譜説」などは非常に如何わしいものです。これも歴史館の方に見ていただきました。今もそういう会社はありますが、幕末頃に家系図を調べますという商売があり、大本家から分家で出た堀田重蔵が頼んだ様ですが、ツッコミどころ満載の実にいい加減なものです。なぜ堀田で林ではないのかというと、幕末に堀田という侍株を買ったからなのです。堀田家は跡目相続で争った末に屋敷を売却し一家離散しました。ただこのいい加減な「林家譜説」にその後の我が一族がどうも振り回された様で、林一族は小笠原の末裔であるとか、とんでもない勘違いが広まってしまいました。小笠原は三階菱で甲斐源氏(林城城主の林藤助はもとは小笠原氏。この林で勘違いしたらしい)、林家は上り藤で藤原系の分家筋。先祖は中大兄皇子と組んで蘇我入鹿を倒して大化の改新をした藤原鎌足。そこで、私が色々ある伝承や物証などから、複雑に絡み合う事実を検証してみたのです。ただ、混沌とした戦国時代の話ですから、不明な点も多く非常に難儀しています。なにより戌の満水の大水害で貴重な史料が失われたのがもっとも大きな痛手でした。ただ、真田氏の史料などを調べていくと、あらたな事実が判明するかも知れません。

■林采女墓石

●右側の墓石

右側面

天正十六戌子(つちのえね)年(1588年)三月二日

正面

繹林齋(釈林斎)之墓

左側面

俗名 林 采女(うねめ:女官を束ねる長の官名)武士が勝手に官名をつけるのが流行った。

●左側の墓石

右側面

未記録

正面

殊勝院繹林齋寂靜居士

歸命盡十方旡●光如来

勝善院繹林齋証大●

左側面

未記録

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。