朝6時40分に曇り空の道の駅しなのを出発。野尻湖から古海を経由して斑尾高原へ。するとワイパーが効かないような豪雨。やっと飯山市街が見えると小雨に。野沢温泉に向かいます。早朝の温泉街を登っていくと雨。健命寺では豪雨の中での撮影となりました。やれやれ。

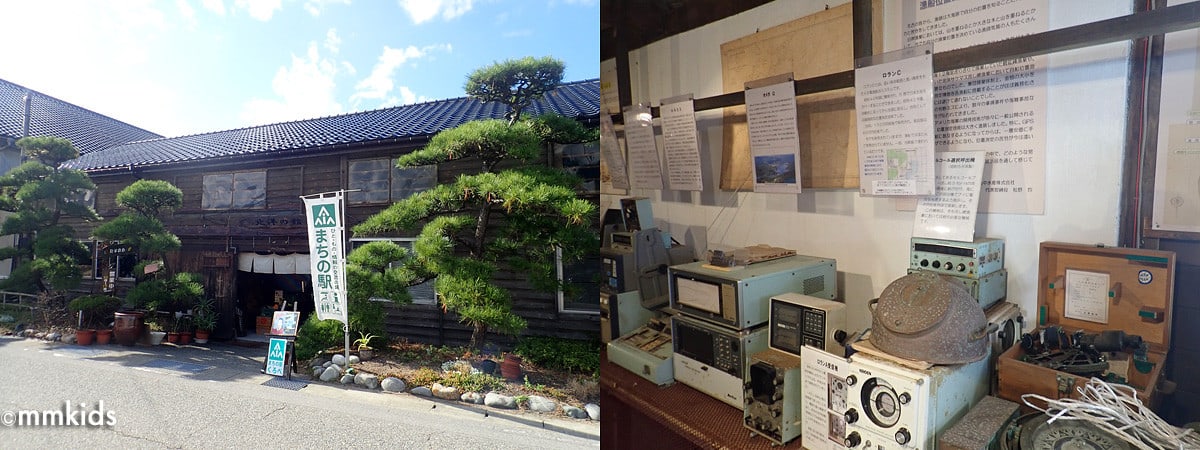

(左)雨の野沢温泉街。まだ8時前です。(右)大湯。左へ登って麻釜のところで行き止まり。健命寺は右上に見えているというのに。すると上から出勤途中の仲居さんが。下の信号のとこの駐車場に止めて歩いたほうがいいですよと。感謝です。助かりました。

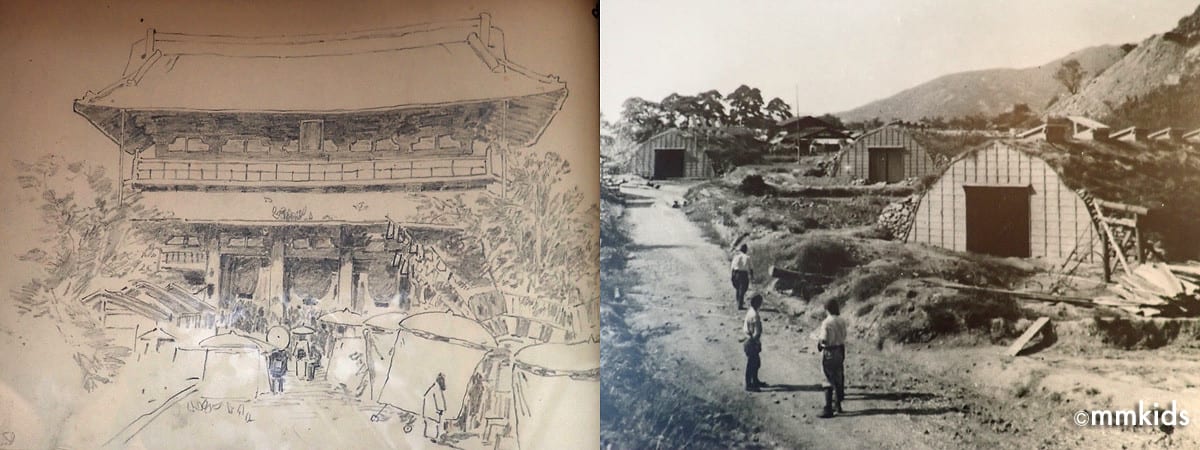

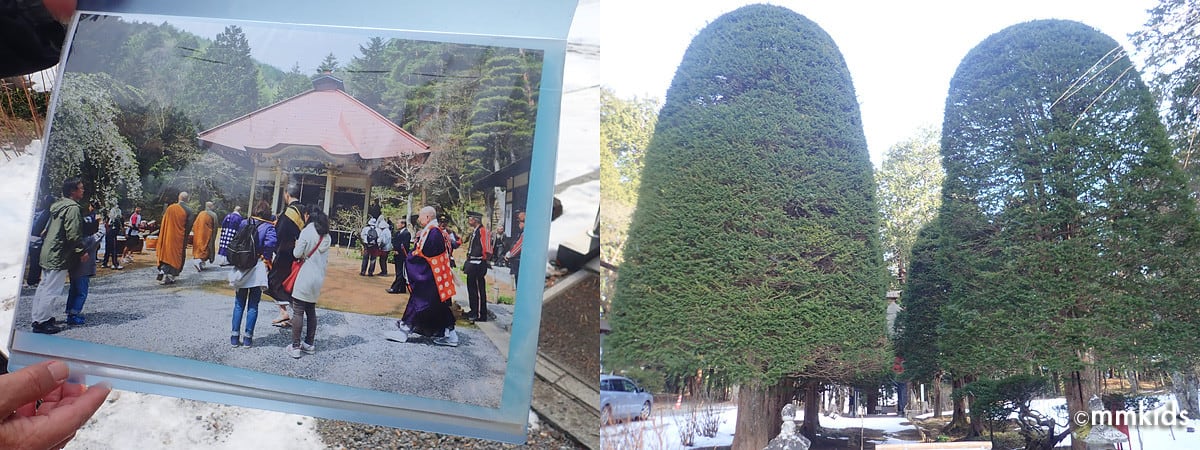

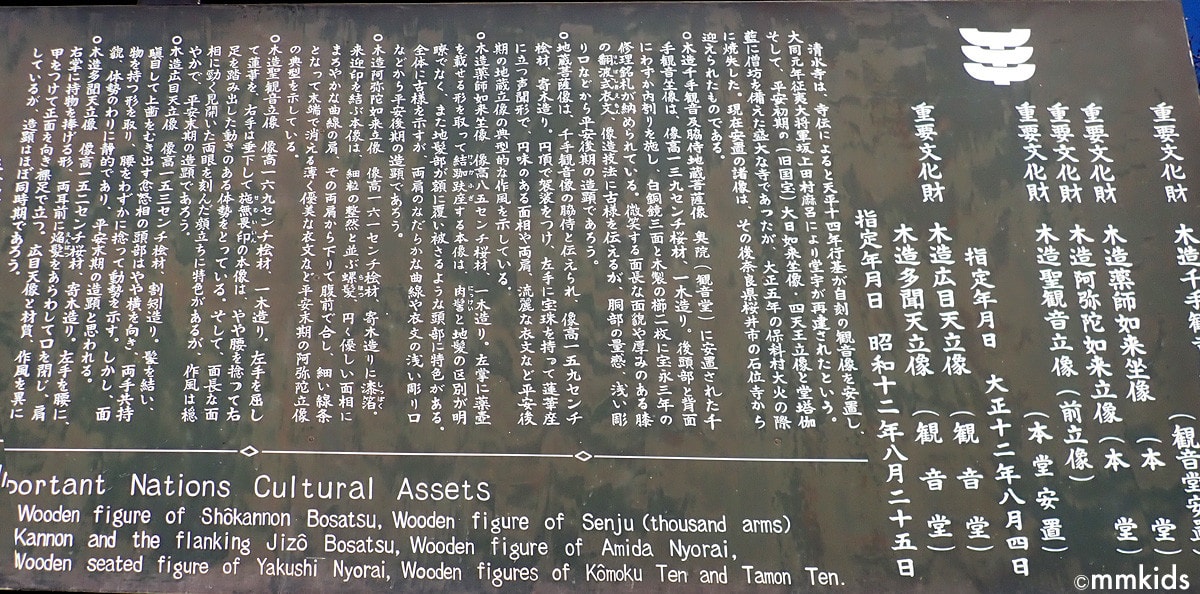

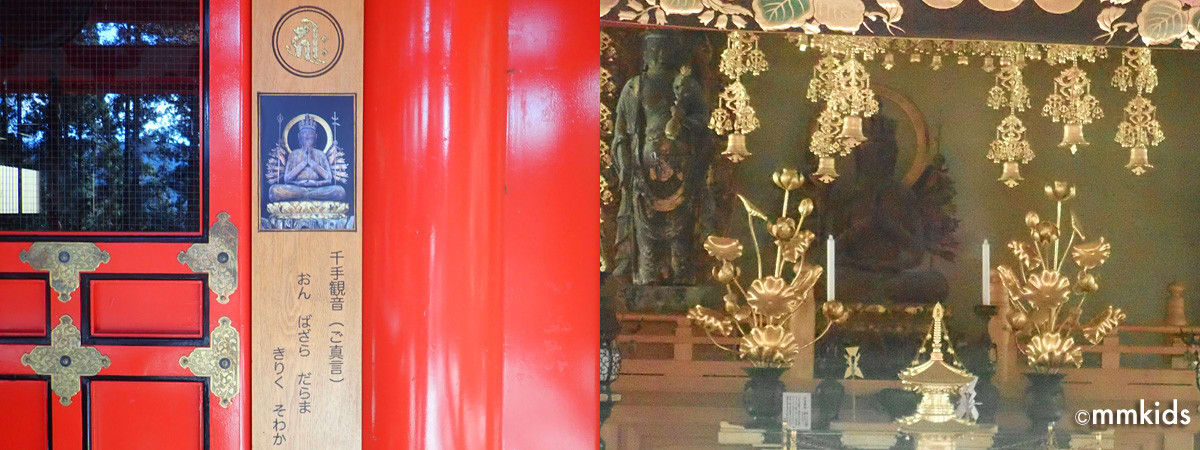

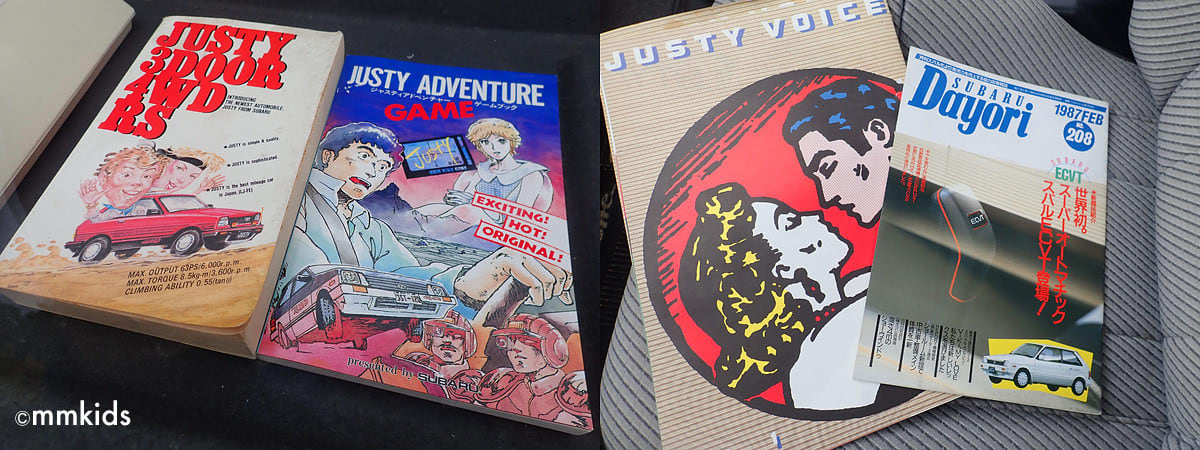

(左)温泉街の山手に鎮座する薬王山健命寺。左に湯沢神社の石段。(右)健命寺本堂。文化2年(1805)の再建。永禄11年(1568年)に草創され、薬師如来が十二神将像と合祀され前立本尊となりました。野沢菜発祥の寺ですが、8世住職の晃天園瑞が京都に遊学した際、大坂天王寺で栽培されている天王寺蕪の種子を持ち帰り、その子孫が野沢菜となったとの言い伝えは、遺伝子的研究から否定されています。では真実は? 山門の修復中で、その棟梁と思われる方と色々お話をすることができました。

本堂の向拝は、左甚五郎の後裔である後藤政綱によるもの。もの凄い雨で撮影は困難を極めます。

龍の木彫。左上から斜めに突き刺さる線は何を表現しているのでしょう。波間に叩きつける雨でしょうか。ならば最高のシチュエーションですね。

その下の木彫。古代中国の故事に由来する仙人を彫ったものでしょうか。黒松の樹下で酒壺と酒盃を掲げる仙人の図に見えるのですが。

木鼻の象と獅子。

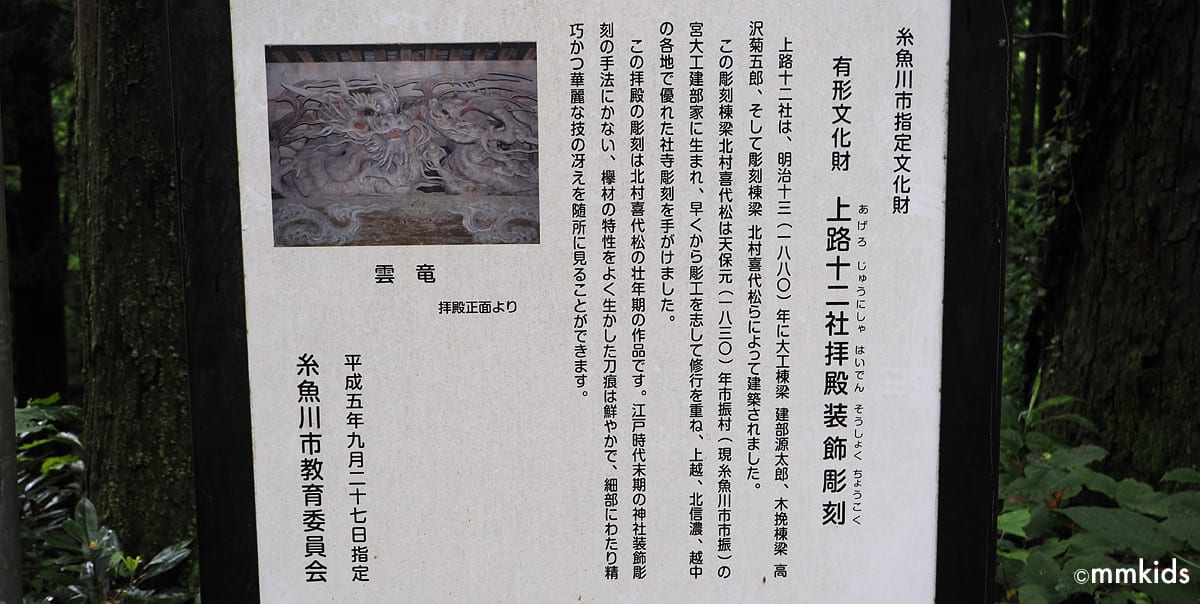

薬師堂は2層宝形造。内部には上杉謙信の守本尊と伝わる薬師瑠璃光如来が安置されています。正面1間唐破風向拝の北村喜代松作の龍の木彫。

そのアップ。木目を極限まで活かしているのが分かります。残念なのはこれだけの審美眼や技術を持った宮彫り氏が現在はいないということです。もちろん優秀な宮大工や彫師はいます。ただ手法が違います。コンピューターを使ってルーターで荒彫りの後で手彫り。合理化は分かりますが、そこで失われたものも多いのです。私も編集デザイナーやアートディレクター・デザインプロデューサーとして、活版から写植、DTPからオンデマンド、ウェブデザインやプロデューサーとしてやってきたので、技術の変化によって逆に審美眼や表現力が衰えたり技術の奴隷になる過程も見てきました。また、理由のひとつは、宮彫り氏は仏像を作る仏師と違って社会的地位が低かったことがあげられます。経済的にも決して裕福ではありませんでした。

(左)これは何を表現しているのでしょう。下から光が。竹取物語でしょうか。(右)手狭には雀を追う若鷹。喜代松のお得意の題材。

(左)荒振る貘。(右)幾重にも折り重なった波。この時代の宮彫り氏は、皆葛飾北斎の影響を受けているといっても過言ではありません。

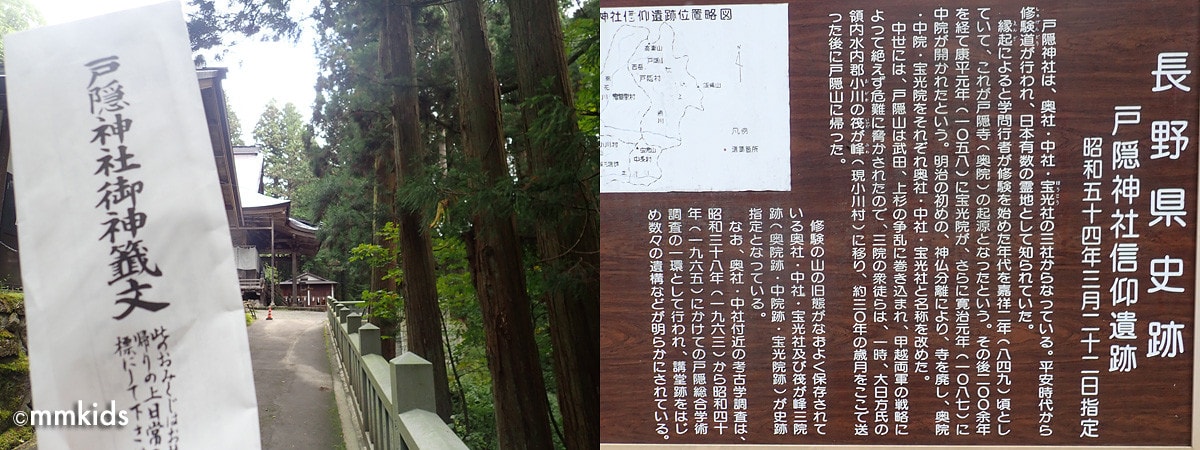

(左)同じ敷地にある湯沢神社。(右)湯沢神社御由緒。

木彫は、越後の岩崎嘉市良重則の作。

(左)木鼻の獅子も特徴的で面白い。(右)荒波を遡る鯉。温泉にも入らずに飯山に下ると雨は止んでいました。そして善光寺平に入ると晴天。なんじゃこりゃでした。

外界は暑いので403を聖高原へ。途中の姨捨サービスエリア上の千曲川展望台へ。右手前に一重山。向こうに斎場山。善光寺平は暑さで霞んでいます。

聖湖畔から見上げる三峯山。たくさんのグループや家族がスライダーに乗ったりバーベキューをしたりへらぶな釣りをしていました。私は外れの駐車場で傘や濡れたものを乾かしながら休憩。

(左)冠着山へ向かいます。古峠で休憩。右下へは筑北村の冠着駅へ下る道。(右)そこから見下ろす姨捨方面。小さな集落は古峠からの東山道脇道が通る歴史ある御麓。しなの鉄道の線路の先には、スイッチバックで有名な姨捨駅があります。

冠着山を巻いて戸倉上山田温泉に下りました。温泉に入る前に大上海で昼食。ワタリガニの辛酸っぱ麺をいただきました。スープを干し貝柱でとっていて非常に美味ですが、けっこう辛い。むせました。でも美味しい。さて次の連休には、所要で安曇野の長男のところへ行くのですが、帰路に白馬からみなかた峠を超えて鬼無里の屋台神楽の撮影に行こうかと思っています。北村喜代松行脚の旅の番外編です。

◆北村喜代松(三代正信)は、天保元(1830)~明治39(1906)越後市振村(現糸魚川市)の宮大工建部家に生まれました。北信から上越中越、富山の朝日町や宇奈月などに多くの作品が現存します。有名なところでは、真田信之の御霊屋がある松代の長国寺、鬼無里の祭り屋台と神楽など。

●参考文献:宮彫りの名工 北村喜代松 著者 倉若昭一 写真・文 ; ふるさと草子刊行会 編; 出版社 ふるさと草子刊行会

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

(左)雨の野沢温泉街。まだ8時前です。(右)大湯。左へ登って麻釜のところで行き止まり。健命寺は右上に見えているというのに。すると上から出勤途中の仲居さんが。下の信号のとこの駐車場に止めて歩いたほうがいいですよと。感謝です。助かりました。

(左)温泉街の山手に鎮座する薬王山健命寺。左に湯沢神社の石段。(右)健命寺本堂。文化2年(1805)の再建。永禄11年(1568年)に草創され、薬師如来が十二神将像と合祀され前立本尊となりました。野沢菜発祥の寺ですが、8世住職の晃天園瑞が京都に遊学した際、大坂天王寺で栽培されている天王寺蕪の種子を持ち帰り、その子孫が野沢菜となったとの言い伝えは、遺伝子的研究から否定されています。では真実は? 山門の修復中で、その棟梁と思われる方と色々お話をすることができました。

本堂の向拝は、左甚五郎の後裔である後藤政綱によるもの。もの凄い雨で撮影は困難を極めます。

龍の木彫。左上から斜めに突き刺さる線は何を表現しているのでしょう。波間に叩きつける雨でしょうか。ならば最高のシチュエーションですね。

その下の木彫。古代中国の故事に由来する仙人を彫ったものでしょうか。黒松の樹下で酒壺と酒盃を掲げる仙人の図に見えるのですが。

木鼻の象と獅子。

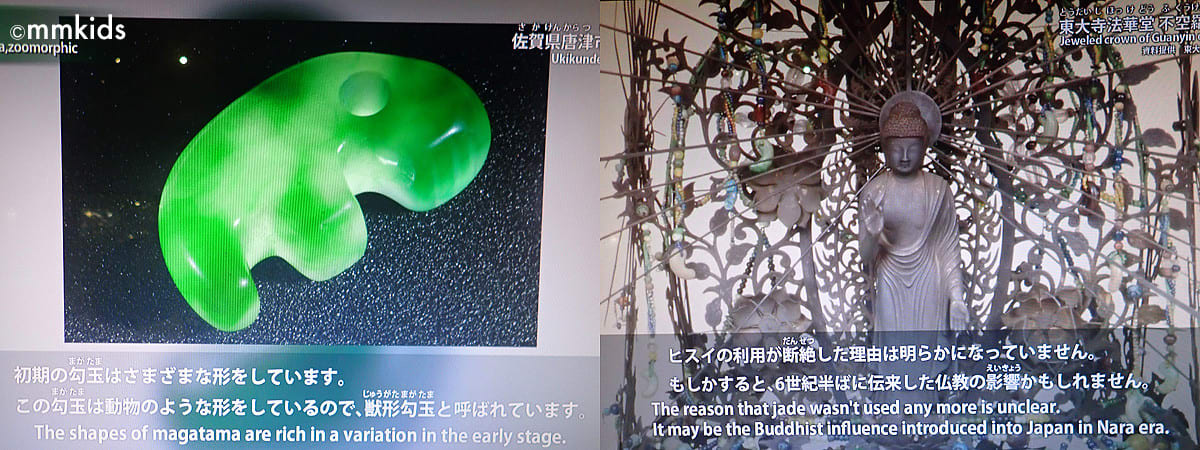

薬師堂は2層宝形造。内部には上杉謙信の守本尊と伝わる薬師瑠璃光如来が安置されています。正面1間唐破風向拝の北村喜代松作の龍の木彫。

そのアップ。木目を極限まで活かしているのが分かります。残念なのはこれだけの審美眼や技術を持った宮彫り氏が現在はいないということです。もちろん優秀な宮大工や彫師はいます。ただ手法が違います。コンピューターを使ってルーターで荒彫りの後で手彫り。合理化は分かりますが、そこで失われたものも多いのです。私も編集デザイナーやアートディレクター・デザインプロデューサーとして、活版から写植、DTPからオンデマンド、ウェブデザインやプロデューサーとしてやってきたので、技術の変化によって逆に審美眼や表現力が衰えたり技術の奴隷になる過程も見てきました。また、理由のひとつは、宮彫り氏は仏像を作る仏師と違って社会的地位が低かったことがあげられます。経済的にも決して裕福ではありませんでした。

(左)これは何を表現しているのでしょう。下から光が。竹取物語でしょうか。(右)手狭には雀を追う若鷹。喜代松のお得意の題材。

(左)荒振る貘。(右)幾重にも折り重なった波。この時代の宮彫り氏は、皆葛飾北斎の影響を受けているといっても過言ではありません。

(左)同じ敷地にある湯沢神社。(右)湯沢神社御由緒。

木彫は、越後の岩崎嘉市良重則の作。

(左)木鼻の獅子も特徴的で面白い。(右)荒波を遡る鯉。温泉にも入らずに飯山に下ると雨は止んでいました。そして善光寺平に入ると晴天。なんじゃこりゃでした。

外界は暑いので403を聖高原へ。途中の姨捨サービスエリア上の千曲川展望台へ。右手前に一重山。向こうに斎場山。善光寺平は暑さで霞んでいます。

聖湖畔から見上げる三峯山。たくさんのグループや家族がスライダーに乗ったりバーベキューをしたりへらぶな釣りをしていました。私は外れの駐車場で傘や濡れたものを乾かしながら休憩。

(左)冠着山へ向かいます。古峠で休憩。右下へは筑北村の冠着駅へ下る道。(右)そこから見下ろす姨捨方面。小さな集落は古峠からの東山道脇道が通る歴史ある御麓。しなの鉄道の線路の先には、スイッチバックで有名な姨捨駅があります。

冠着山を巻いて戸倉上山田温泉に下りました。温泉に入る前に大上海で昼食。ワタリガニの辛酸っぱ麺をいただきました。スープを干し貝柱でとっていて非常に美味ですが、けっこう辛い。むせました。でも美味しい。さて次の連休には、所要で安曇野の長男のところへ行くのですが、帰路に白馬からみなかた峠を超えて鬼無里の屋台神楽の撮影に行こうかと思っています。北村喜代松行脚の旅の番外編です。

◆北村喜代松(三代正信)は、天保元(1830)~明治39(1906)越後市振村(現糸魚川市)の宮大工建部家に生まれました。北信から上越中越、富山の朝日町や宇奈月などに多くの作品が現存します。有名なところでは、真田信之の御霊屋がある松代の長国寺、鬼無里の祭り屋台と神楽など。

●参考文献:宮彫りの名工 北村喜代松 著者 倉若昭一 写真・文 ; ふるさと草子刊行会 編; 出版社 ふるさと草子刊行会

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。