翌日は、日本海へ向かうことにしました。無性に海が見たくなったのです。

翌朝の道の駅しなのから見上げる黒姫山。右上に満月から少し欠け始めた白い月が見えます。昨夜はどんどん冷え込み始め、最低気温は信濃町で3.5度まで下がりました。車の温度計は5度でした。

妙高山。海を見に新潟に向かいます。

道の駅を出てすぐの野尻湖に立ち寄りました。朝霧に包まれた弁天島。

北西を見ると妙高山。しばらく散歩を楽しみました。

(左)遊覧船。(右)寒くなるのは予報で分かっていたので、寝袋に30年ぐらい前に原宿の事務所の近くにあった店で買ったペンドルトンの毛布を持ってきました。充分に寒さをしのげました。

太陽がのぼり、弁天島の霧も晴れました。国道18号を北上し、8号を海沿いに西へ向かいます。

(左)道の駅マリンドリーム能生で休憩。なんとシンボルだった風車が解体されていました。台風で倒壊の危険があったのでしょうか。昼食を食べにタラ汁を求めて親不知を越えてなんと富山へ。(右)朝日町のドライブイン金森のタラ汁ごはん。1000円。トラックドライバーが立ち寄る店なのでボリュームが凄いのです。このタラ汁、タラコも入って非常に美味です。どこの店で食べてもタラ汁に外れはないと思います。満足して翡翠峡(ひすいきょう)に向かいました。

(左)糸魚川から148号を南下して標識に従って橋を渡ります。左のオレンジの欄干が現在の橋。その隣に古い橋の遺構。こういうのが大好きなんです。たまりませんわ。(右)その向かいにある東京発電株式会社の新小滝川発電所。いい雰囲気出してます。

ここから林道入山線をヒスイ峡に向かうのですが、これが舗装はされていますが、とんでもない道でした。しかも工事用の大型車が通るとか。こんな狭い道で!? 途中でこの日は工事がないことが分かりホッとしましたが、対向車は来ます。日中でもライトを点灯して、カーブではクラクションが必須です。ガードレールがない箇所もあり細心の注意が必要です。

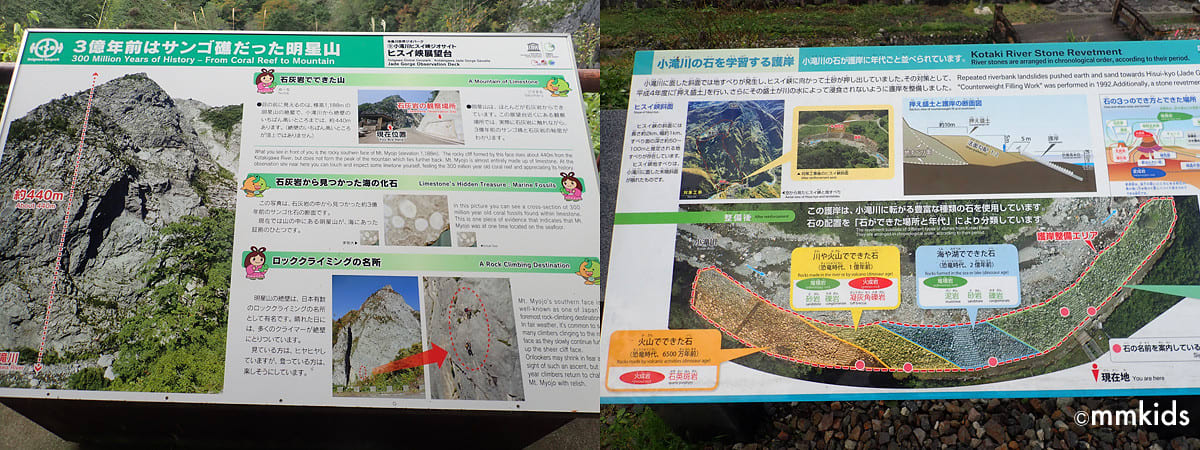

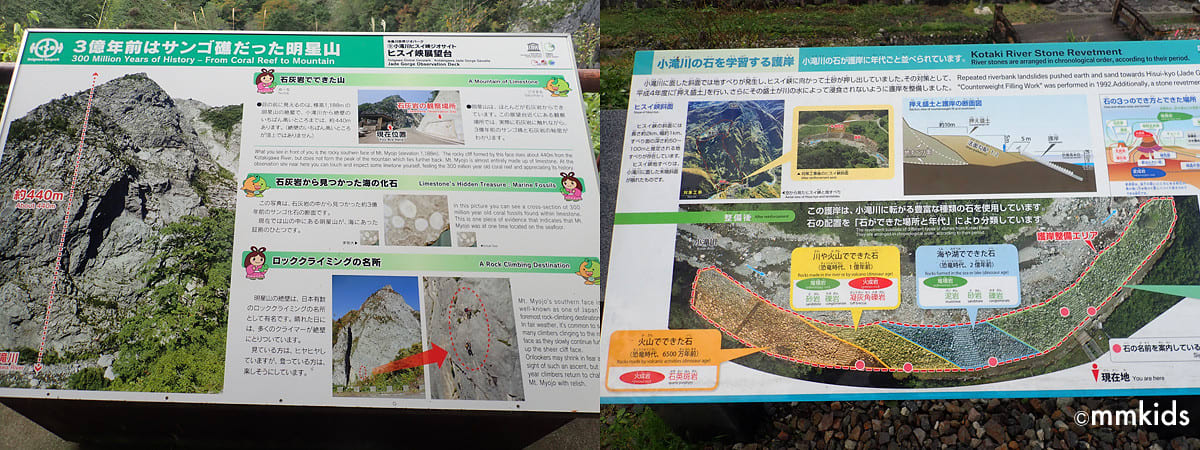

で、目の前に突然出現したのがこの明星山。現地で見ると物凄い迫力の岩山です。川からの高さ440mの絶壁。

展望台から更に車を走らせて下り、川原へ。あちらこちらに翡翠がゴロゴロしているのでしょうけど、ここは国の管轄で監視カメラもあり、盗掘や持ち帰りは犯罪になります。拾いたい人は河口か海岸へ。

3億年前はサンゴ礁だった明星山。ロッククライミングの名所でもあります。翡翠といえば、やはり大国主命に略奪婚をされた土豪の妻、奴奈川姫(ぬなかわひめ)を思い出します。諏訪大社の祭神である建御名方命(たけみなかたのみこと)の母です。諏訪大社に参拝すると、翡翠を使ったお守りが買えます。今回は、林道入口の店で、翡翠の小さな原石が入った小瓶を買いました。糸魚川のフォッサマグナミュージアムに行くと分かりますが、翡翠は緑だけではないのです。6色あるといわれています。

ひすいの湯に入ってマリンドリーム能生へ。かに横丁や土産物屋、レストランは5時で閉まりますが、コンビニは9時までやっています。

前回ほどで派手ではありませんが、夕陽はやはり心に沁みます。信濃町と違って標高が低いので温かい夕方です。明日は信州に戻ります。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

翌朝の道の駅しなのから見上げる黒姫山。右上に満月から少し欠け始めた白い月が見えます。昨夜はどんどん冷え込み始め、最低気温は信濃町で3.5度まで下がりました。車の温度計は5度でした。

妙高山。海を見に新潟に向かいます。

道の駅を出てすぐの野尻湖に立ち寄りました。朝霧に包まれた弁天島。

北西を見ると妙高山。しばらく散歩を楽しみました。

(左)遊覧船。(右)寒くなるのは予報で分かっていたので、寝袋に30年ぐらい前に原宿の事務所の近くにあった店で買ったペンドルトンの毛布を持ってきました。充分に寒さをしのげました。

太陽がのぼり、弁天島の霧も晴れました。国道18号を北上し、8号を海沿いに西へ向かいます。

(左)道の駅マリンドリーム能生で休憩。なんとシンボルだった風車が解体されていました。台風で倒壊の危険があったのでしょうか。昼食を食べにタラ汁を求めて親不知を越えてなんと富山へ。(右)朝日町のドライブイン金森のタラ汁ごはん。1000円。トラックドライバーが立ち寄る店なのでボリュームが凄いのです。このタラ汁、タラコも入って非常に美味です。どこの店で食べてもタラ汁に外れはないと思います。満足して翡翠峡(ひすいきょう)に向かいました。

(左)糸魚川から148号を南下して標識に従って橋を渡ります。左のオレンジの欄干が現在の橋。その隣に古い橋の遺構。こういうのが大好きなんです。たまりませんわ。(右)その向かいにある東京発電株式会社の新小滝川発電所。いい雰囲気出してます。

ここから林道入山線をヒスイ峡に向かうのですが、これが舗装はされていますが、とんでもない道でした。しかも工事用の大型車が通るとか。こんな狭い道で!? 途中でこの日は工事がないことが分かりホッとしましたが、対向車は来ます。日中でもライトを点灯して、カーブではクラクションが必須です。ガードレールがない箇所もあり細心の注意が必要です。

で、目の前に突然出現したのがこの明星山。現地で見ると物凄い迫力の岩山です。川からの高さ440mの絶壁。

展望台から更に車を走らせて下り、川原へ。あちらこちらに翡翠がゴロゴロしているのでしょうけど、ここは国の管轄で監視カメラもあり、盗掘や持ち帰りは犯罪になります。拾いたい人は河口か海岸へ。

3億年前はサンゴ礁だった明星山。ロッククライミングの名所でもあります。翡翠といえば、やはり大国主命に略奪婚をされた土豪の妻、奴奈川姫(ぬなかわひめ)を思い出します。諏訪大社の祭神である建御名方命(たけみなかたのみこと)の母です。諏訪大社に参拝すると、翡翠を使ったお守りが買えます。今回は、林道入口の店で、翡翠の小さな原石が入った小瓶を買いました。糸魚川のフォッサマグナミュージアムに行くと分かりますが、翡翠は緑だけではないのです。6色あるといわれています。

ひすいの湯に入ってマリンドリーム能生へ。かに横丁や土産物屋、レストランは5時で閉まりますが、コンビニは9時までやっています。

前回ほどで派手ではありませんが、夕陽はやはり心に沁みます。信濃町と違って標高が低いので温かい夕方です。明日は信州に戻ります。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。