『神奈川沖浪裏』(かながわおきなみうら)は、葛飾北斎の名所浮世絵揃物『富嶽三十六景』の中の一作品。製作年は、1831-33年(天保2-4年)70歳過ぎといわれています。1999年に、アメリカ合衆国の雑誌『ライフ』の「この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人」で、日本人として唯一86位にランクインしたことでも有名ですが、この作品は北斎の最も有名な一枚といえるでしょう。しかし、私は以前からこの作品と題名に疑問をいだいていました。映画「HOKUSAI」を観ていっそうその思いが強くなり検証をはじめました。

まず思うのは『神奈川沖浪裏』の沖という文字。マリンスポーツをやったことのある方なら分かると思いますが、こういうチューブができる波は通常、沖では発生しません。波打ち際です。若い頃にスキンダイビングや430級のディンギーやブラジルでボディーサーフィンなどをしていたので、余計あり得ないと思うのです。しかも下の波の写真で分かる様に海岸から観たらこんな感じで、北斎の波は横から見たものだと分かります。更にこの船は当時、活魚輸送などに使われた押送船だそうですが、こんな大波がある時に船を出すなんてあり得ません。神奈川沖というのは、50歳過ぎに描いた『賀奈川沖本杢之図』があるように、横浜市神奈川区の本牧の沖合でしょう。押送船は、本牧から沖合に出て翌朝に日本橋に着いたそうですから。シチュエーションも含めて北斎のディフォルメがなされた作品と考えてよさそうです。

富士山に関しては、肉筆画『富嶽と徐福』藤原祐則筆(葛飾北斎)北斎館所蔵を見て欲しい。富嶽は富士山(不二山)で、徐福が目指した蓬莱山です。リンクの記事に絵を掲載しています。徐福伝説とはーも。

では彼はどこでこの様な波を見たのでしょうか。そこで想起されるのが、安房国長狭郡下打墨村生まれの宮彫師「波の伊八」こと、武志伊八郎信由(1751-1824)です。関西の宮彫り師から、「関東に行ったら波を彫るな」と言わしめた宮彫り師。北斎(1760~1849)ですから9歳年上。ほぼ同時代の人です。

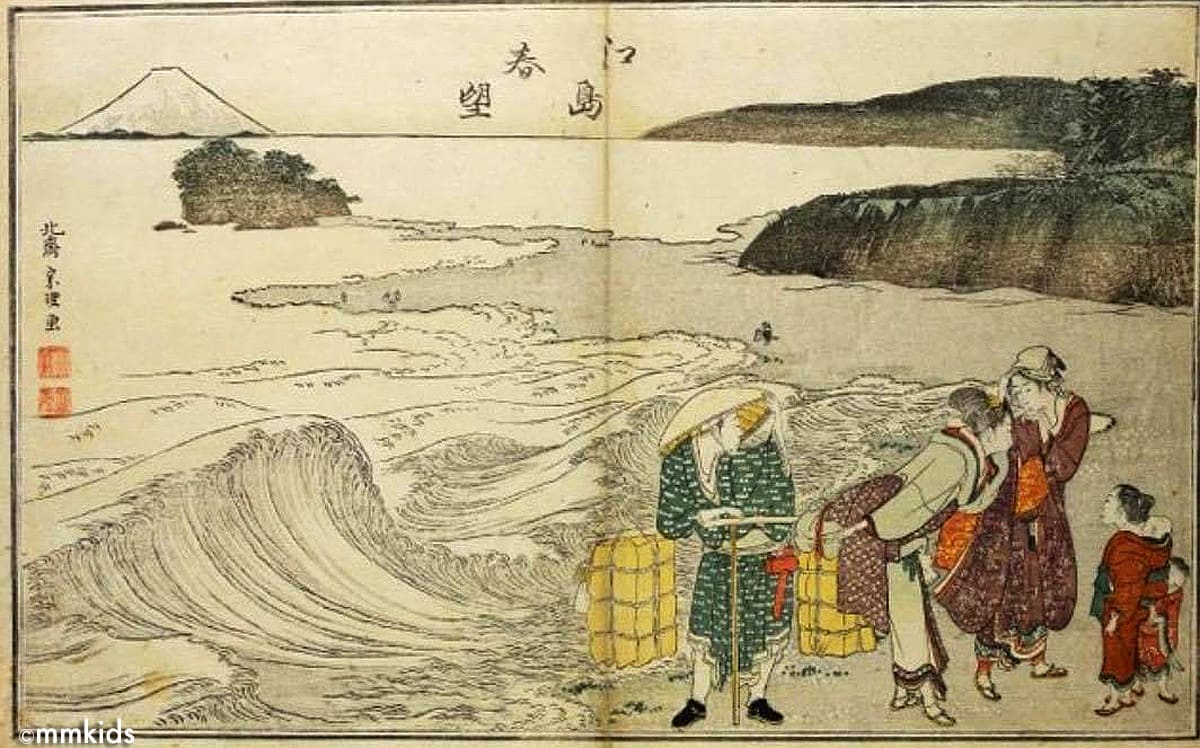

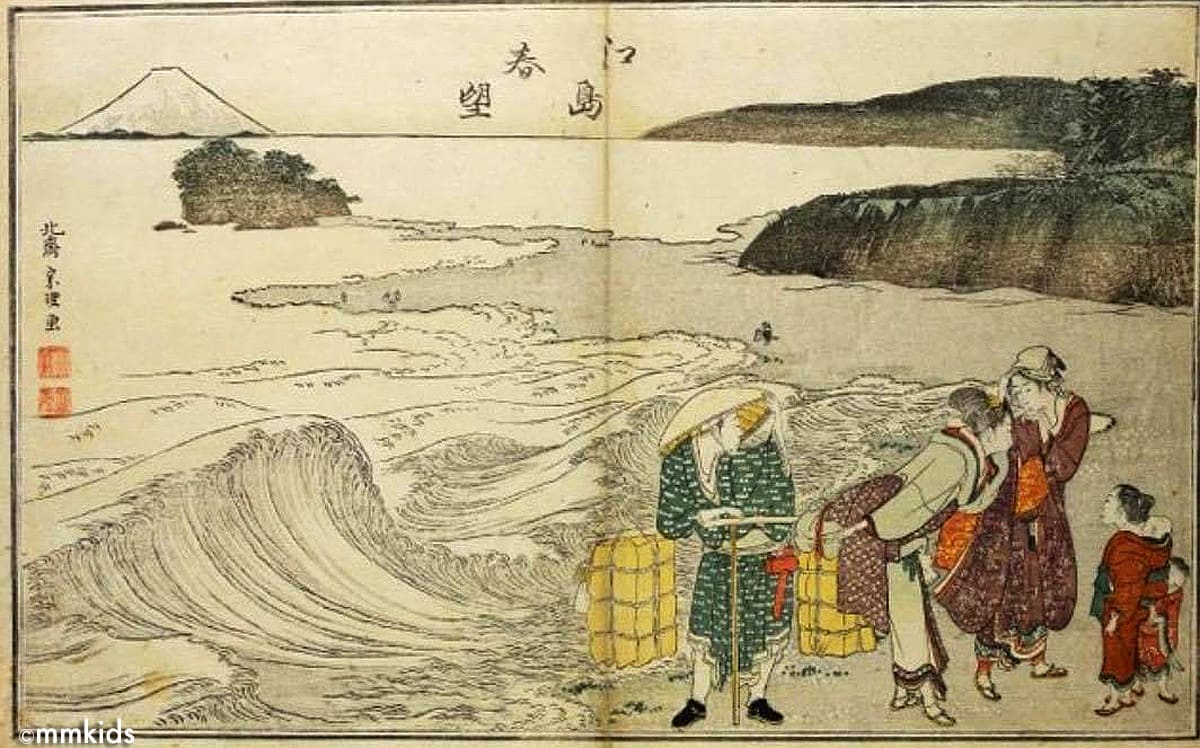

まず北斎33歳(1792年)の作品『江ノ島春望』。七里ヶ浜から見た江ノ島と富士山。波のサイズもリアルです。右の人物たちもどういうシチュエーションなのか興味深いものがあります。

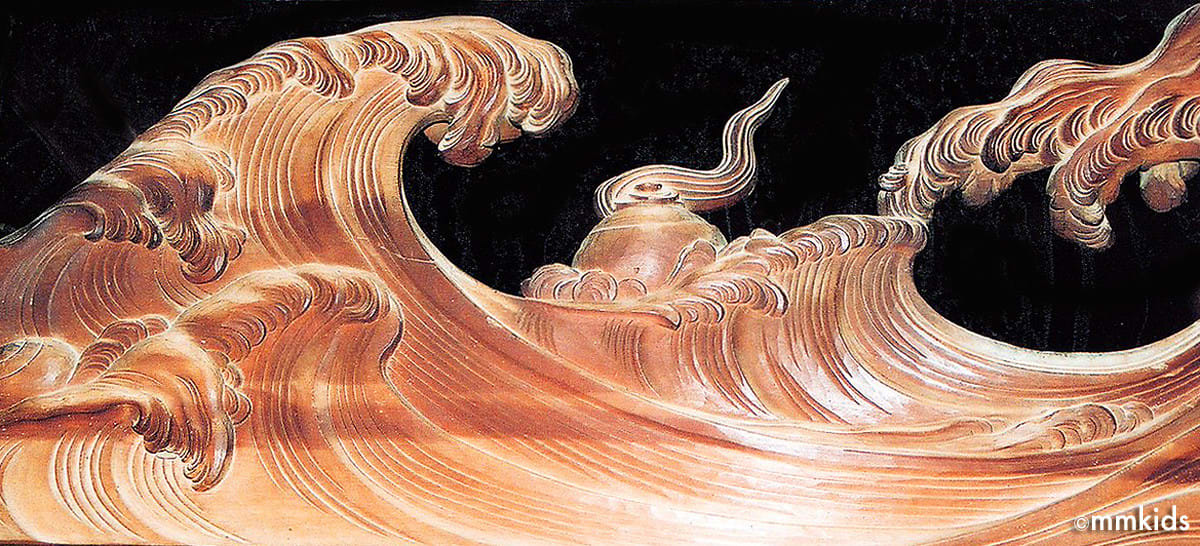

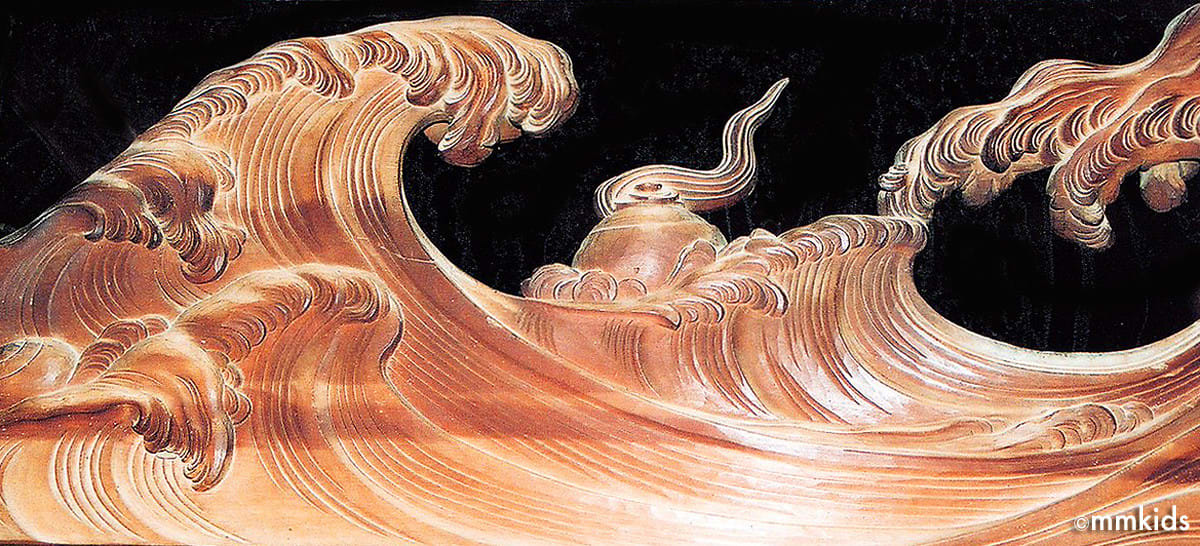

北斎の『神奈川沖浪裏』に影響を与えたといわれるのは、行元寺の欄間彫刻「波に宝珠」といわれていますが、そうではなく、1803年(北斎43歳)に『賀奈川沖本杢之図(かながわおきほんもくのず)』(右)、1805年(北斎46歳)に『おしおくりはとうつうせんのづ(押送波頭通船之図)』(左)で、この様な波を描いているので、影響を受けたのはこの作品だと思われます。同時代の二人ですが、親交があったという確かな事実は確認されていません。しかし、北斎は千葉県を訪れており、伊八の作品や外房の大波を見たことは間違いないでしょう。ただこの波はまだ北斎の波にはなっていません。

下の絵を観ると、これを描いた当時は北斎が船に関してほとんど知識がなかったことが分かります。左の絵では、後ろの波がブレイクしたら船は上を向いて沈没します。右の絵では、横から大波を受けたら簡単にひっくり返ります。大波に向かうときは、船の後部に全体重を掛けて波を船底で受け流しますが、チューブの壁面に突っ込んだら先端が潜り込んでひっくり返ります。バウ沈といいます。ディンギーは船に浮力があるのでひっくり返っても起こせますが(何度もやりました)、押送船ではかなり困難だろうと思われます。20年後作の『神奈川沖浪裏』では、そんな知識も得たのでしょうか、かなりディフォルメはされていますが、それなりに合理的な描写になっていると思います。

『神奈川沖浪裏』は、晩年に北斎が伊八の波を超えるべく想像力と創造力を働かせて作り上げた傑作だと思います。この作品がよく言われるように、伊八の波の模倣というのは全く間違いです。北斎の伝えられている性格や言動を考慮すると模倣はあり得ません。『神奈川沖浪裏』が世に出た頃の北斎の名声は伊八とは比べ物になりません。よく観ると伊八の波とは波頭や飛び散る海水の粒などが違います。おそらく房総や神奈川の海に何度もでかけ、高速度撮影した一瞬の一コマの様な瞬間を発見したのでしょう。もの凄い観察力です。

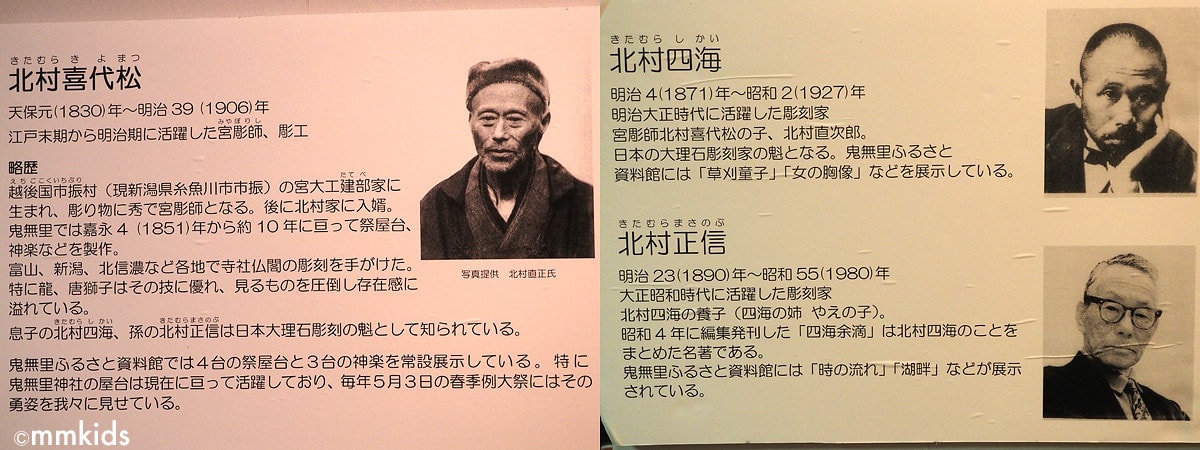

この作品は、後の宮彫り師、諏訪立川流の立川和四郎富昌や北村喜代松らに多大な影響を与えただけでなく、1870年代にヨーロッパに渡り、ゴッホが絶賛するなど特に印象派の芸術家に多大な影響を与えたのです。北斎の絵は、時に外連味たっぷりであり得ない大胆不敵な構図や題材を描いています。常人では計り知れない感性と創造力の持ち主なのです。

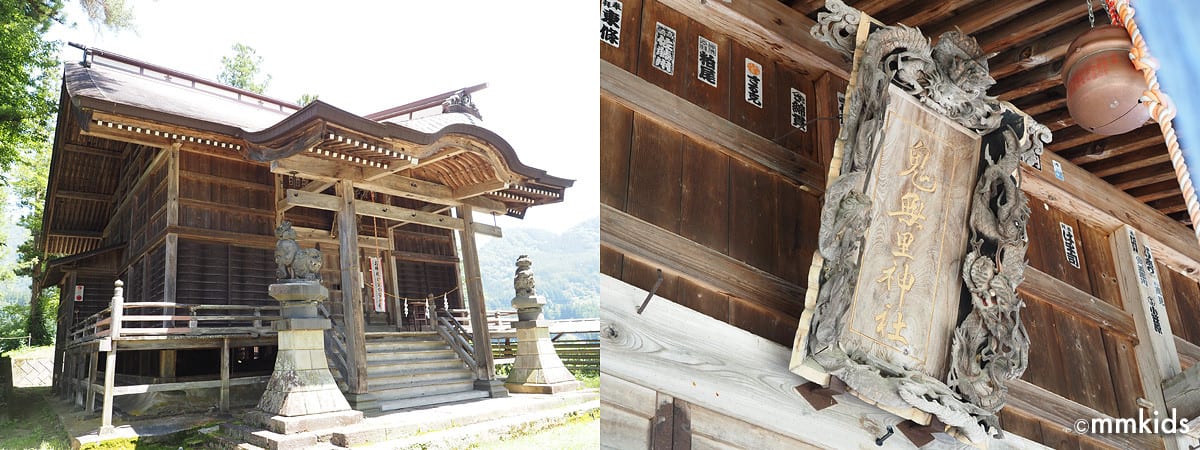

千曲市興正寺山門の子持ち龍。諏訪大社秋宮を造った諏訪立川流の富昌の傑作です。毎年春、杏が満開の時期に必ず訪れブログにアップしています。波は北斎以前から宮彫り師達は彫っていたので、渦の表現とか水流の表現とかは確立されていたのですが、鯉の滝登りなど渓流ですね。そこに海の波の彫刻を確立したのが、「波の伊八」です。二人は後の宮彫り師や浮世絵師に多大な影響を与えたと思います。

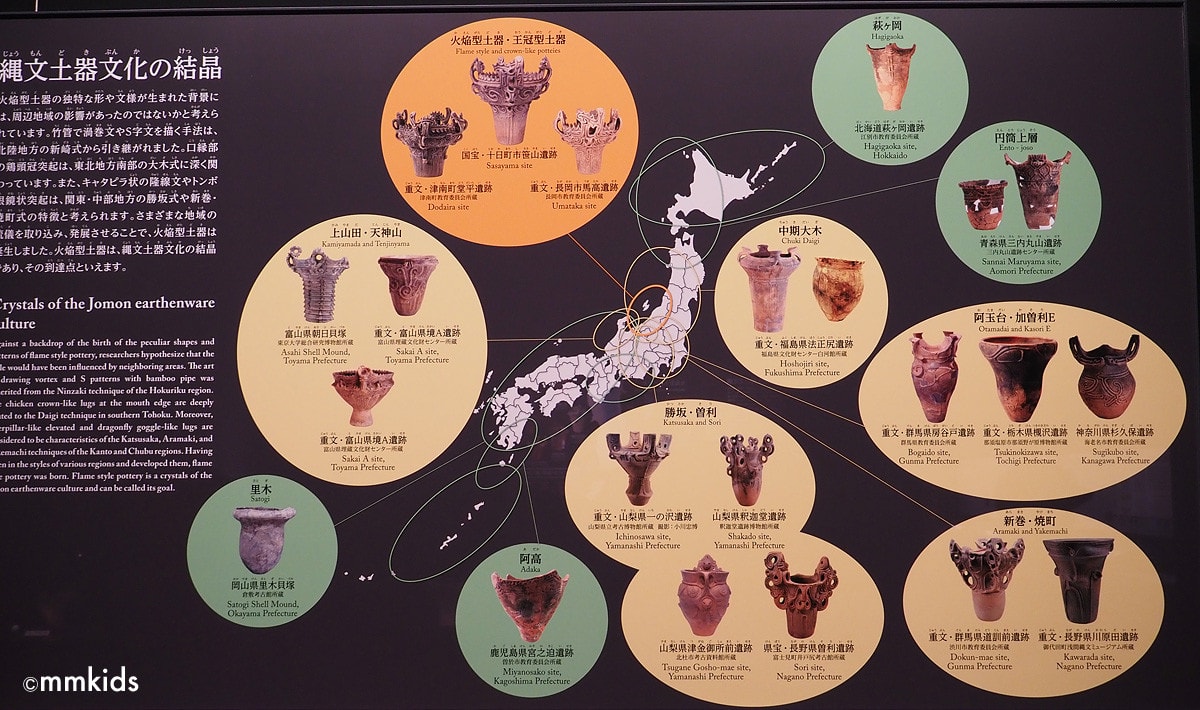

富山県朝日町の鹿島神宮の北村喜代松の宮彫り。彼の作品を求めて、野沢温泉から上越市、糸魚川市、富山県まで撮影に訪れブログにアップしています。宮彫りは、漆塗りの綺羅びやかなものから欅のむくを使ったものに変化して行きました。結果、より厳しい造形性が求められることになりました。私も美大生時代に木彫をしたことがありますが、木目を読む難しさに閉口した思い出があります。北村喜代松は、そんな欅の限界に挑戦しています。水流の渦というのは、縄文式土器にもあるように、火炎とともに古代から生命の息吹を象徴するものなのです。

ただ、宮彫り師はあくまで職人なのです。仏像を彫る仏師の様な社会的地位はありません。経済的にも裕福だったとはいえません。浮世絵師は、美人絵や役者絵がヒットすると、それはもうスターです。ただ北斎は金には無頓着だった様ですね。着るものや食べるものにも無頓着だった様です。結婚して娘を二人授かっています。特に応為は北斎の右腕として、数々の傑作を残しています。吉原を女性の目で描いた作品や見事な春画も。世界的に有名な北斎ブルーは、日本には延享4(1747)年に初めて輸入されたと伝えられます。「プルシアンブルー」とも呼ばれるこの青色絵具は、発見された地名をとって「ベルリン藍」、省略して「ベロ藍」と呼ばれました。高校時代に油絵を描いていた頃、このプルシアンブルーに魅了されましたが、扱いが非常に難しい。下手に使うと他の色を全て食ってしまうのです。それ以外にもトルコブルーやラピスラズリなど絵の具の多くは高価な輸入品でした。そういうものには糸目をつけなかったのでしょう。根っからの「画狂人北斎」だったのです。

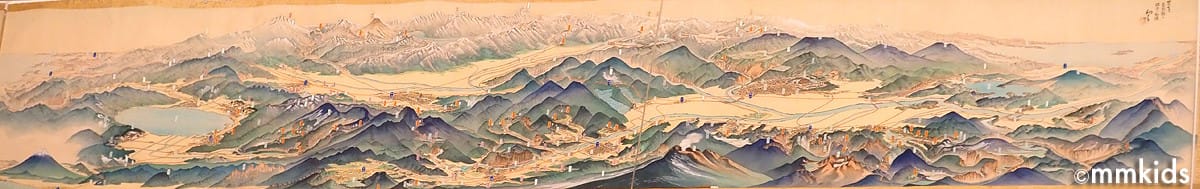

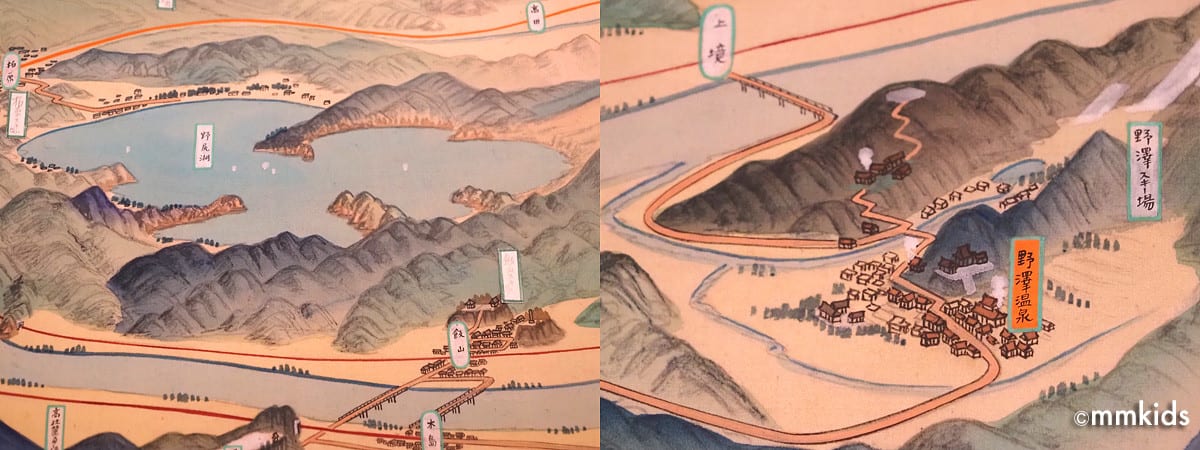

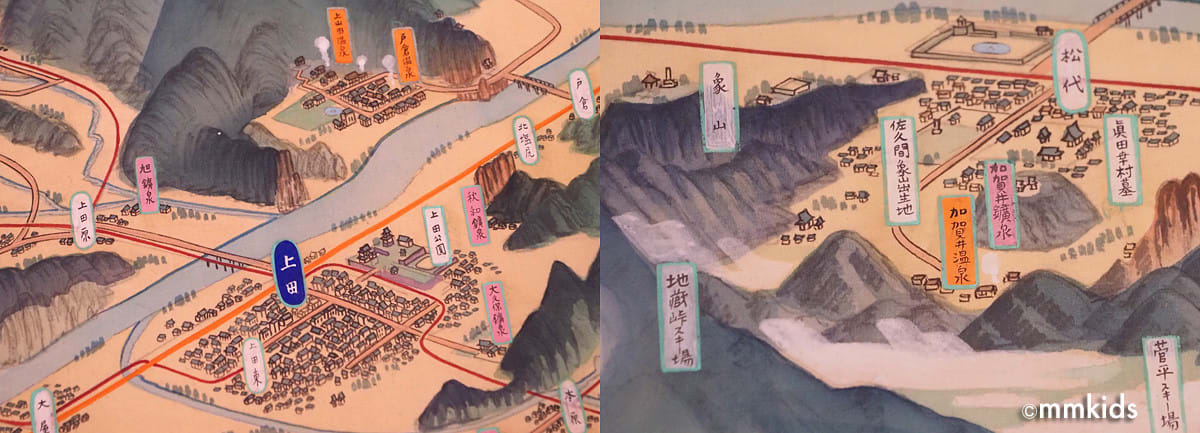

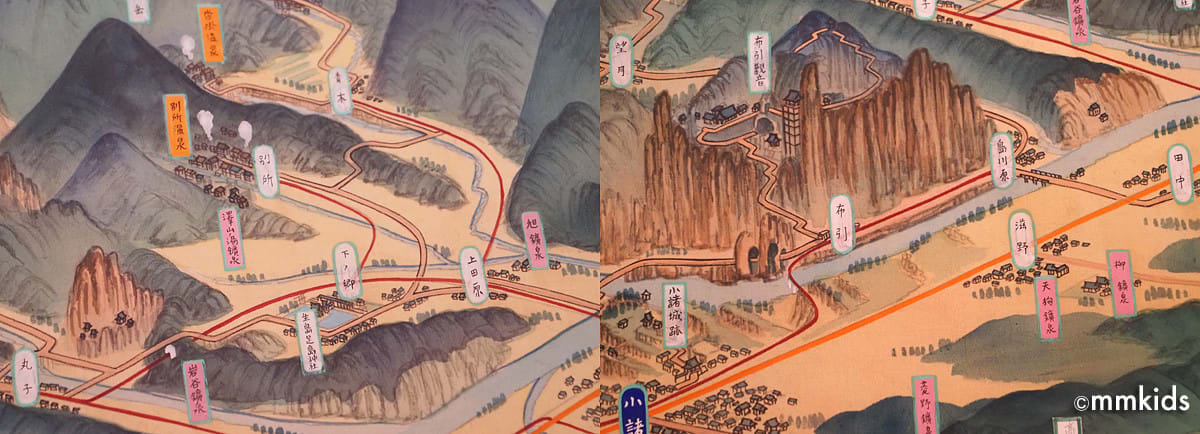

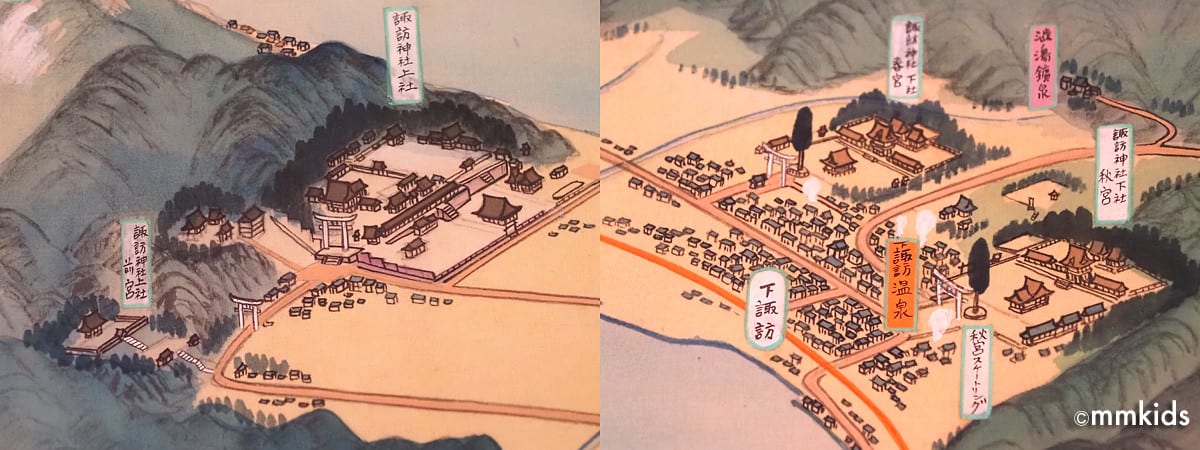

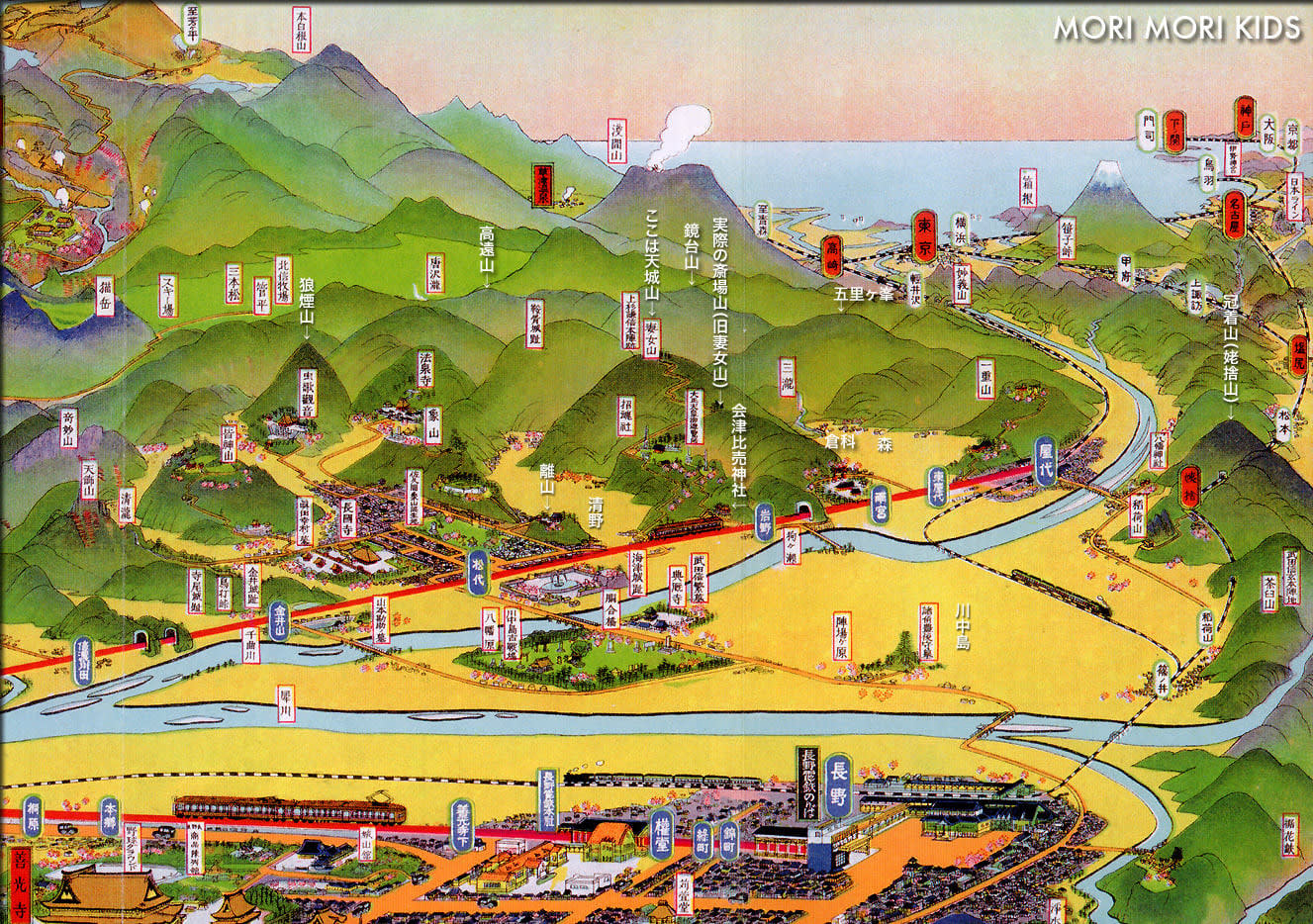

●圧巻の葛飾北斎。北斎館で「旅する浮世絵」を堪能(妻女山里山通信):鳥瞰図「東海道名所一覧」。後世の大正広重といわれた吉田初三郎にも影響を与えたと思われる鳥瞰図など。おそらく見たことがないと思います。肉筆画も必見です。

●世界で最も有名な日本人 葛飾北斎の「北斎vs北斎」を観に小布施へ。圧巻の展覧会でした(妻女山里山通信):特筆すべきは肉筆画。北斎が描いた生の線と彩色が観られる。秦の始皇帝の命で不老長寿の薬を探して村人3000人と来訪し、裏切って帰らなかった大和王権の祖ともいわれる徐福の絵も貴重。

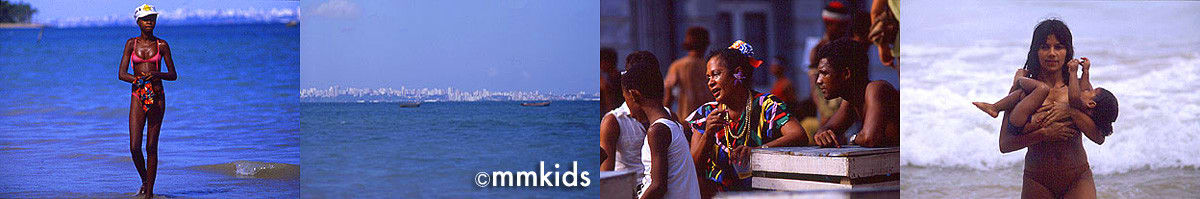

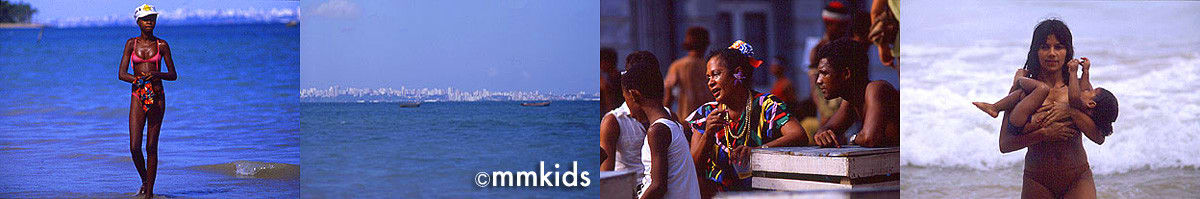

●前述した、若い頃にブラジルを放浪してバイーア州のサルバドールの海岸でボディーサーフィンをした時のエッセイです。北斎には関係ないので読み飛ばしてください。

----また、別の日には、やはり早稲田のS君とバスで郊外のビーチまででかけた。ほとんど人のいない長い砂浜を見つけ降りていくと、15歳ぐらいの少年がいた。彼は、浜辺で十字を切ると3メートルはある大西洋の荒波にむかって飛び込んでいった。そして、うち寄せる高波に身を任せると、波の斜面を斜めに滑り落ちてきた。ボディーサーフィンだ。面白そうだね、とS君が言う。

少年のやり方、波への入り方、乗り方を注意深く見て頭にたたき込んだ。入り方は、高波がブレイクする前に、高波の壁に自分から突っ込んで裏側に抜ける。浮きながら後ろからくるうねりを見て、思い切り海岸へ泳いで波に乗る。自分の体をサーフィンボードにしなければならないのだから結構タイミングが難しそうだ。少年も度々乗り遅れたりしていた。

やってみることにする。押し寄せる波の壁に飛び込み少し沖に泳ぎ、波を待つ。大きなうねりが来たら、岸に向かって一気に泳ぎ出す。なかなか上手く乗れない。何度もトライしてやっと波に乗る。波のピークから、生身で一気に滑るというより落ちていく感覚は恐怖心もあるが、何とも言えない快感だ。そしてそのままだと波のブレイクにのまれてものすごい海水の渦にまきこまれてしまう。それを回避するには、落ちながら右腕を伸ばして最後に手のひらを波の裏側に出るように傾けるのだ。後は次の大波が来る前に海岸げ駆け上がる。

コツをつかむと面白い。しかし、ものすごく疲れる。ヘトヘトになって浜辺にやっとの思いであがろうとすると真後でブレイクした高波にのまれる。高速回転の洗濯機の中に入った気分だ。浜で見ていた少年とS君が大爆笑で迎えてくれる。彼らも代わる代わる同じ目にあった。

サーフィンボードを買えない彼らは工夫して遊んでいる。サッカーもそうだ。手縫いの布のボールを大事に蹴っている。そういう中から、ロナウドやリバウドが生まれた。ブラジルの子供たちもまた遊びの天才だった。

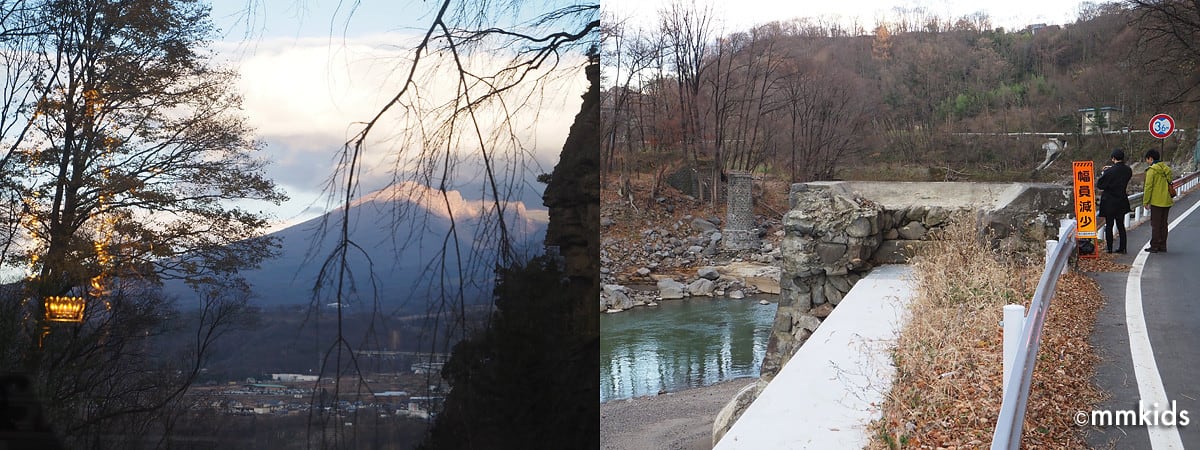

20日、約2週間ぶりの青空です。前の記事の一枚目のカットとほぼ同じアングルです。堤防から堤防まであった水も引きました。昨日まで降り続いた雨で水は濁っています。

北の飯縄山方面。これ以上水害が起きないことを願うのみです。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

まず思うのは『神奈川沖浪裏』の沖という文字。マリンスポーツをやったことのある方なら分かると思いますが、こういうチューブができる波は通常、沖では発生しません。波打ち際です。若い頃にスキンダイビングや430級のディンギーやブラジルでボディーサーフィンなどをしていたので、余計あり得ないと思うのです。しかも下の波の写真で分かる様に海岸から観たらこんな感じで、北斎の波は横から見たものだと分かります。更にこの船は当時、活魚輸送などに使われた押送船だそうですが、こんな大波がある時に船を出すなんてあり得ません。神奈川沖というのは、50歳過ぎに描いた『賀奈川沖本杢之図』があるように、横浜市神奈川区の本牧の沖合でしょう。押送船は、本牧から沖合に出て翌朝に日本橋に着いたそうですから。シチュエーションも含めて北斎のディフォルメがなされた作品と考えてよさそうです。

富士山に関しては、肉筆画『富嶽と徐福』藤原祐則筆(葛飾北斎)北斎館所蔵を見て欲しい。富嶽は富士山(不二山)で、徐福が目指した蓬莱山です。リンクの記事に絵を掲載しています。徐福伝説とはーも。

では彼はどこでこの様な波を見たのでしょうか。そこで想起されるのが、安房国長狭郡下打墨村生まれの宮彫師「波の伊八」こと、武志伊八郎信由(1751-1824)です。関西の宮彫り師から、「関東に行ったら波を彫るな」と言わしめた宮彫り師。北斎(1760~1849)ですから9歳年上。ほぼ同時代の人です。

まず北斎33歳(1792年)の作品『江ノ島春望』。七里ヶ浜から見た江ノ島と富士山。波のサイズもリアルです。右の人物たちもどういうシチュエーションなのか興味深いものがあります。

北斎の『神奈川沖浪裏』に影響を与えたといわれるのは、行元寺の欄間彫刻「波に宝珠」といわれていますが、そうではなく、1803年(北斎43歳)に『賀奈川沖本杢之図(かながわおきほんもくのず)』(右)、1805年(北斎46歳)に『おしおくりはとうつうせんのづ(押送波頭通船之図)』(左)で、この様な波を描いているので、影響を受けたのはこの作品だと思われます。同時代の二人ですが、親交があったという確かな事実は確認されていません。しかし、北斎は千葉県を訪れており、伊八の作品や外房の大波を見たことは間違いないでしょう。ただこの波はまだ北斎の波にはなっていません。

下の絵を観ると、これを描いた当時は北斎が船に関してほとんど知識がなかったことが分かります。左の絵では、後ろの波がブレイクしたら船は上を向いて沈没します。右の絵では、横から大波を受けたら簡単にひっくり返ります。大波に向かうときは、船の後部に全体重を掛けて波を船底で受け流しますが、チューブの壁面に突っ込んだら先端が潜り込んでひっくり返ります。バウ沈といいます。ディンギーは船に浮力があるのでひっくり返っても起こせますが(何度もやりました)、押送船ではかなり困難だろうと思われます。20年後作の『神奈川沖浪裏』では、そんな知識も得たのでしょうか、かなりディフォルメはされていますが、それなりに合理的な描写になっていると思います。

『神奈川沖浪裏』は、晩年に北斎が伊八の波を超えるべく想像力と創造力を働かせて作り上げた傑作だと思います。この作品がよく言われるように、伊八の波の模倣というのは全く間違いです。北斎の伝えられている性格や言動を考慮すると模倣はあり得ません。『神奈川沖浪裏』が世に出た頃の北斎の名声は伊八とは比べ物になりません。よく観ると伊八の波とは波頭や飛び散る海水の粒などが違います。おそらく房総や神奈川の海に何度もでかけ、高速度撮影した一瞬の一コマの様な瞬間を発見したのでしょう。もの凄い観察力です。

この作品は、後の宮彫り師、諏訪立川流の立川和四郎富昌や北村喜代松らに多大な影響を与えただけでなく、1870年代にヨーロッパに渡り、ゴッホが絶賛するなど特に印象派の芸術家に多大な影響を与えたのです。北斎の絵は、時に外連味たっぷりであり得ない大胆不敵な構図や題材を描いています。常人では計り知れない感性と創造力の持ち主なのです。

千曲市興正寺山門の子持ち龍。諏訪大社秋宮を造った諏訪立川流の富昌の傑作です。毎年春、杏が満開の時期に必ず訪れブログにアップしています。波は北斎以前から宮彫り師達は彫っていたので、渦の表現とか水流の表現とかは確立されていたのですが、鯉の滝登りなど渓流ですね。そこに海の波の彫刻を確立したのが、「波の伊八」です。二人は後の宮彫り師や浮世絵師に多大な影響を与えたと思います。

富山県朝日町の鹿島神宮の北村喜代松の宮彫り。彼の作品を求めて、野沢温泉から上越市、糸魚川市、富山県まで撮影に訪れブログにアップしています。宮彫りは、漆塗りの綺羅びやかなものから欅のむくを使ったものに変化して行きました。結果、より厳しい造形性が求められることになりました。私も美大生時代に木彫をしたことがありますが、木目を読む難しさに閉口した思い出があります。北村喜代松は、そんな欅の限界に挑戦しています。水流の渦というのは、縄文式土器にもあるように、火炎とともに古代から生命の息吹を象徴するものなのです。

ただ、宮彫り師はあくまで職人なのです。仏像を彫る仏師の様な社会的地位はありません。経済的にも裕福だったとはいえません。浮世絵師は、美人絵や役者絵がヒットすると、それはもうスターです。ただ北斎は金には無頓着だった様ですね。着るものや食べるものにも無頓着だった様です。結婚して娘を二人授かっています。特に応為は北斎の右腕として、数々の傑作を残しています。吉原を女性の目で描いた作品や見事な春画も。世界的に有名な北斎ブルーは、日本には延享4(1747)年に初めて輸入されたと伝えられます。「プルシアンブルー」とも呼ばれるこの青色絵具は、発見された地名をとって「ベルリン藍」、省略して「ベロ藍」と呼ばれました。高校時代に油絵を描いていた頃、このプルシアンブルーに魅了されましたが、扱いが非常に難しい。下手に使うと他の色を全て食ってしまうのです。それ以外にもトルコブルーやラピスラズリなど絵の具の多くは高価な輸入品でした。そういうものには糸目をつけなかったのでしょう。根っからの「画狂人北斎」だったのです。

●圧巻の葛飾北斎。北斎館で「旅する浮世絵」を堪能(妻女山里山通信):鳥瞰図「東海道名所一覧」。後世の大正広重といわれた吉田初三郎にも影響を与えたと思われる鳥瞰図など。おそらく見たことがないと思います。肉筆画も必見です。

●世界で最も有名な日本人 葛飾北斎の「北斎vs北斎」を観に小布施へ。圧巻の展覧会でした(妻女山里山通信):特筆すべきは肉筆画。北斎が描いた生の線と彩色が観られる。秦の始皇帝の命で不老長寿の薬を探して村人3000人と来訪し、裏切って帰らなかった大和王権の祖ともいわれる徐福の絵も貴重。

●前述した、若い頃にブラジルを放浪してバイーア州のサルバドールの海岸でボディーサーフィンをした時のエッセイです。北斎には関係ないので読み飛ばしてください。

----また、別の日には、やはり早稲田のS君とバスで郊外のビーチまででかけた。ほとんど人のいない長い砂浜を見つけ降りていくと、15歳ぐらいの少年がいた。彼は、浜辺で十字を切ると3メートルはある大西洋の荒波にむかって飛び込んでいった。そして、うち寄せる高波に身を任せると、波の斜面を斜めに滑り落ちてきた。ボディーサーフィンだ。面白そうだね、とS君が言う。

少年のやり方、波への入り方、乗り方を注意深く見て頭にたたき込んだ。入り方は、高波がブレイクする前に、高波の壁に自分から突っ込んで裏側に抜ける。浮きながら後ろからくるうねりを見て、思い切り海岸へ泳いで波に乗る。自分の体をサーフィンボードにしなければならないのだから結構タイミングが難しそうだ。少年も度々乗り遅れたりしていた。

やってみることにする。押し寄せる波の壁に飛び込み少し沖に泳ぎ、波を待つ。大きなうねりが来たら、岸に向かって一気に泳ぎ出す。なかなか上手く乗れない。何度もトライしてやっと波に乗る。波のピークから、生身で一気に滑るというより落ちていく感覚は恐怖心もあるが、何とも言えない快感だ。そしてそのままだと波のブレイクにのまれてものすごい海水の渦にまきこまれてしまう。それを回避するには、落ちながら右腕を伸ばして最後に手のひらを波の裏側に出るように傾けるのだ。後は次の大波が来る前に海岸げ駆け上がる。

コツをつかむと面白い。しかし、ものすごく疲れる。ヘトヘトになって浜辺にやっとの思いであがろうとすると真後でブレイクした高波にのまれる。高速回転の洗濯機の中に入った気分だ。浜で見ていた少年とS君が大爆笑で迎えてくれる。彼らも代わる代わる同じ目にあった。

サーフィンボードを買えない彼らは工夫して遊んでいる。サッカーもそうだ。手縫いの布のボールを大事に蹴っている。そういう中から、ロナウドやリバウドが生まれた。ブラジルの子供たちもまた遊びの天才だった。

20日、約2週間ぶりの青空です。前の記事の一枚目のカットとほぼ同じアングルです。堤防から堤防まであった水も引きました。昨日まで降り続いた雨で水は濁っています。

北の飯縄山方面。これ以上水害が起きないことを願うのみです。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。