木曽谷からの帰りは、塩尻から高速に乗り、安曇野で下りて国道403号へ。高速代節約もありますが、高速は途中で寄り道もできないし、単調で飽きるのです。長男が大学で伊那や松本に住んでいたときも、使うのは渋滞する区間だけ。やはり下道の方が楽しい。今回は、以前から下ってみたかった林道猿ヶ馬場線を下ってみました。古道を歩くというのはブームになっていて、私も勘助道とかいくつか探索したことがあります。勘助道については、ある出版社から、古い谷街道(北国街道東脇往還)についてもマニアから、問い合わせを受けたこともあります。

403号の筑北村にできた新しい滝上トンネル。これができて本当に便利になりました。しかし、こんな岩の塊の山をよくぶち抜けたものだと思います。現在、長野自動車道に筑北スマートインターチェンジを建設中です。これができると益々便利になります。筑北村や麻績村にも善光寺道の見どころがたくさんあり、ブログ記事にしています。

筑北村、麻績村を通って聖湖(猿ヶ馬場池)で休憩。溜池の様に見えますが、自然湖です。へらぶな釣りの太公望。ここは全国から釣り人が来ます。湖の向こうにそびえるのは拙書でも紹介の三峯山。頂上に展望台。左にスキー場、右にスライダー、麓にキャンプ場、手前に自衛隊の戦闘機やら公園やら。写真の右後方にはピザが美味しいレストラン。のんびりするにはいい所です。

長野方面へ数百メートル行くと左に林道猿ヶ馬場線の入り口があります。北国西往還は善光寺道と呼ばれ、善光寺詣での参拝者や『東海道中膝栗毛』の弥次喜多、松尾芭蕉も歩いた街道です。古代は冠着山と三峯山の間の古峠が主流で、その後、鎌倉時代に三峯山近くの一本松峠が開かれ、戦国時代に、さらに北の猿ヶ馬場峠(946m)が開通しました。武田信玄の命で配下の馬場美濃守によって開発整備されたと伝わっています。道の幅は、二間(3.6m)ではなかったかと思われます。五街道は四間(7.2m)、場所によっては七〜八間(12.6〜14.4m)と、かなり広かったといいいます。

林道猿ヶ馬場線は、必ずしも往古の善光寺道をたどっているわけではなく、合流したり善光寺道を横切ったりしています。全線舗装されていますが、林道はもの凄く傾斜が急なので、運転には注意が必要です。冬期は通行不能でしょう。今回も杉の葉が溜まっているのを重機で掃除した跡がありました。林道は、Googleのストリートビューで見られます。全線ほぼ杉林の中なので、眺望は全くありません。また、道幅が車一台分なので対向車に要注意です。

「火打石茶屋跡」。四阿と歌碑があります。「をばすては これからゆくか かむこどり」芭蕉。1688(貞享5)年に更科紀行の際に詠んだ句。

江戸時代には松代藩から宮下、松崎、大井の三家が各一千坪の山野を与えられ茶屋を営みながら山賊から旅人を守る命を受けていたそうです。松本盆地と長野盆地を結ぶ非常に重要な道であったことが分かります。「姨捨十三景」とは、「冠着山、鏡台山、有明山、一重山、田毎の月、桂木、宝ヶ池、姨石、姪石、甥石、小袋石、雲井橋、更級川」。

●信州更級郡姨捨山十三景絵図法光院長楽寺:長野県立歴史館所蔵

大井の茶屋があった展望所「のぞき」。望遠鏡があったという記述がありますが、江戸時代中期以降でしょうね。左向きの矢印は未舗装ですが、下ると国道403号を渡って姨捨駅に着く道があります。

「くつ打ち場」。草鞋(わらじ)をはきかえさせたというのが面白い。シダ植物が50数種分布するというのが凄い。藻類やコケ類も多いのではないでしょうか。オオバノイノモトソウ(大葉井許草)は見かけますが、今回初めて名前を知りました。

長野国道事務所が発行する「信州の街道探訪シリーズ」の「北国西往還」の地図。

●「信州の街道探訪」郵送料のみで入手できます。また、PDFファイルをダウンロードできます。

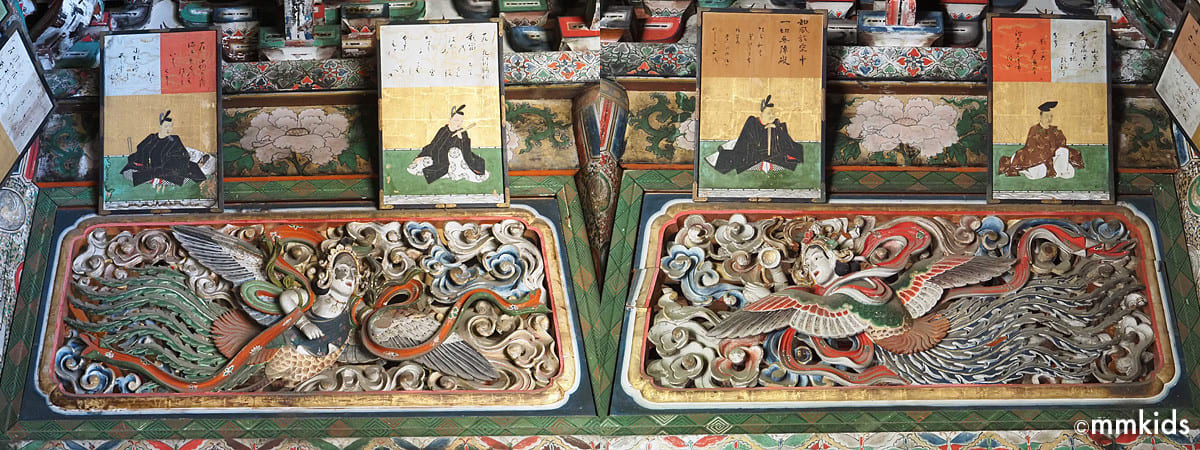

林道猿ヶ馬場線を下ると桑原宿。更に善光寺道を行くと稲荷山宿。そこに鎮座する武水別神社(たけみずわけじんじゃ)。木曽義仲はじめ武田信玄や上杉謙信にも尊崇された信濃国四宮。本殿は諏訪出身の工匠立川和四郎富昌(二代目)によって嘉永三年(1850)に完成しました。

●お八幡(はちまん)さんと親しまれる稲荷山宿の武水別神社へ諏訪立川流の宮彫の撮影に(妻女山里山通信):見事な宮彫りの写真を掲載しています。

国土地理院の地形図の林道猿ヶ馬場線を彩色してみました。拙書の地形図は申請して許可を得ましたが、ブログに掲載の場合は不要です。のぞきから姨捨(おばすて)に至る道も古道で、松尾芭蕉が歩いたのはこの道でしょう。一里塚から中沢川へ尾根を下る山道の破線がありますが、現在も通れるかは不明です。

右のスイッチバックで有名な篠ノ井線の姨捨駅、長野自動車道の姨捨SA、その上の403号の千曲川展望公園からの善光寺平の景色は必見です。特に夜景が素晴らしい。田毎の月で有名な長楽寺からは、棚田の絶景や拙書にも載せている姨捨山(冠着山)や観月の鏡台山が見られます。

国道403号の千曲川展望公園からの善光寺平の夕景色。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。地形図掲載は本書だけ。山の歴史や立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。10本のエッセイが好評。掲載の写真やこのブログの写真は、有料でお使いいただけます。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

403号の筑北村にできた新しい滝上トンネル。これができて本当に便利になりました。しかし、こんな岩の塊の山をよくぶち抜けたものだと思います。現在、長野自動車道に筑北スマートインターチェンジを建設中です。これができると益々便利になります。筑北村や麻績村にも善光寺道の見どころがたくさんあり、ブログ記事にしています。

筑北村、麻績村を通って聖湖(猿ヶ馬場池)で休憩。溜池の様に見えますが、自然湖です。へらぶな釣りの太公望。ここは全国から釣り人が来ます。湖の向こうにそびえるのは拙書でも紹介の三峯山。頂上に展望台。左にスキー場、右にスライダー、麓にキャンプ場、手前に自衛隊の戦闘機やら公園やら。写真の右後方にはピザが美味しいレストラン。のんびりするにはいい所です。

長野方面へ数百メートル行くと左に林道猿ヶ馬場線の入り口があります。北国西往還は善光寺道と呼ばれ、善光寺詣での参拝者や『東海道中膝栗毛』の弥次喜多、松尾芭蕉も歩いた街道です。古代は冠着山と三峯山の間の古峠が主流で、その後、鎌倉時代に三峯山近くの一本松峠が開かれ、戦国時代に、さらに北の猿ヶ馬場峠(946m)が開通しました。武田信玄の命で配下の馬場美濃守によって開発整備されたと伝わっています。道の幅は、二間(3.6m)ではなかったかと思われます。五街道は四間(7.2m)、場所によっては七〜八間(12.6〜14.4m)と、かなり広かったといいいます。

林道猿ヶ馬場線は、必ずしも往古の善光寺道をたどっているわけではなく、合流したり善光寺道を横切ったりしています。全線舗装されていますが、林道はもの凄く傾斜が急なので、運転には注意が必要です。冬期は通行不能でしょう。今回も杉の葉が溜まっているのを重機で掃除した跡がありました。林道は、Googleのストリートビューで見られます。全線ほぼ杉林の中なので、眺望は全くありません。また、道幅が車一台分なので対向車に要注意です。

「火打石茶屋跡」。四阿と歌碑があります。「をばすては これからゆくか かむこどり」芭蕉。1688(貞享5)年に更科紀行の際に詠んだ句。

江戸時代には松代藩から宮下、松崎、大井の三家が各一千坪の山野を与えられ茶屋を営みながら山賊から旅人を守る命を受けていたそうです。松本盆地と長野盆地を結ぶ非常に重要な道であったことが分かります。「姨捨十三景」とは、「冠着山、鏡台山、有明山、一重山、田毎の月、桂木、宝ヶ池、姨石、姪石、甥石、小袋石、雲井橋、更級川」。

●信州更級郡姨捨山十三景絵図法光院長楽寺:長野県立歴史館所蔵

大井の茶屋があった展望所「のぞき」。望遠鏡があったという記述がありますが、江戸時代中期以降でしょうね。左向きの矢印は未舗装ですが、下ると国道403号を渡って姨捨駅に着く道があります。

「くつ打ち場」。草鞋(わらじ)をはきかえさせたというのが面白い。シダ植物が50数種分布するというのが凄い。藻類やコケ類も多いのではないでしょうか。オオバノイノモトソウ(大葉井許草)は見かけますが、今回初めて名前を知りました。

長野国道事務所が発行する「信州の街道探訪シリーズ」の「北国西往還」の地図。

●「信州の街道探訪」郵送料のみで入手できます。また、PDFファイルをダウンロードできます。

林道猿ヶ馬場線を下ると桑原宿。更に善光寺道を行くと稲荷山宿。そこに鎮座する武水別神社(たけみずわけじんじゃ)。木曽義仲はじめ武田信玄や上杉謙信にも尊崇された信濃国四宮。本殿は諏訪出身の工匠立川和四郎富昌(二代目)によって嘉永三年(1850)に完成しました。

●お八幡(はちまん)さんと親しまれる稲荷山宿の武水別神社へ諏訪立川流の宮彫の撮影に(妻女山里山通信):見事な宮彫りの写真を掲載しています。

国土地理院の地形図の林道猿ヶ馬場線を彩色してみました。拙書の地形図は申請して許可を得ましたが、ブログに掲載の場合は不要です。のぞきから姨捨(おばすて)に至る道も古道で、松尾芭蕉が歩いたのはこの道でしょう。一里塚から中沢川へ尾根を下る山道の破線がありますが、現在も通れるかは不明です。

右のスイッチバックで有名な篠ノ井線の姨捨駅、長野自動車道の姨捨SA、その上の403号の千曲川展望公園からの善光寺平の景色は必見です。特に夜景が素晴らしい。田毎の月で有名な長楽寺からは、棚田の絶景や拙書にも載せている姨捨山(冠着山)や観月の鏡台山が見られます。

国道403号の千曲川展望公園からの善光寺平の夕景色。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。地形図掲載は本書だけ。山の歴史や立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。10本のエッセイが好評。掲載の写真やこのブログの写真は、有料でお使いいただけます。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。