約6億年前の“エディアカラ紀(エディアカラン)”は、目に見える大きさの多細胞生物が発見されている最も古い時代として注目されています。

でも、なぜエディアカラ紀に生物の身体が複雑化・大型化したのか、その理由はよく分かっていません。

今回の研究では、エディアカラ紀の“地磁気”の強さに注目。

調査の結果、エディアカラ紀の約2600万年の間、地磁気の強さは現在の10分の1以下、最小で約30分の1というかなり低い水準だったことが判明しました。

最終的にこの出来事が、海水中の酸素濃度を増加させ、生物の進化を促した可能性があるようです。

明確な生物化石が発見されている最古の時代

地球の歴史上、明確な生物化石が発見されている最古の時代は、約6億年前の“エディアカラ紀”(※1)になります。

ただ、それ以前の間接的な証拠しか残っていない時代とは明確に異なっているんですねー

さらに、エディアカラ紀の生物は、現生の生物は無論のこと、次の時代であるカンブリア紀の生物とも似ていない独特な身体をしています。

参考となる生物がいないので、動物なのか植物なのか、あるいは菌類なのか、極めて基本的な分類すら決定されていない生物も数多く存在しています。

何がきっかけで生物は複雑化・大型化したのか

化石記録を調べる限りでは、エディアカラ紀以前の時代の生物が単細胞生物だったのに対し、エディアカラ紀にはより複雑かつ大型の多細胞生物へと進化したように見えます。

でも、何がきっかけで進化が促されたのかは判明しておらず、生命の進化における大きな謎の一つとなっています。

でも、最近になって、地球の固有の磁場“地磁気”が、エディアカラ紀には弱くなっていた可能性があるとする研究が発表されます。

これにより、地磁気の強度と生命の進化に関連があるのではないか、とする説が主張されるようになりました。

ただ、エディアカラ紀やそれ以前の時代の地磁気については、測定そのものや測定値の解釈が難しく、研究を進めることが困難とでした。

2024年4月のこと、研究史上最古となる37億年前の地磁気の強さの測定結果が発表されましたが、ごく最近の発表であることが示すように、この種の研究は本質的に困難を抱えています。

また、地磁気を巡る仮設とは別に、エディアカラ紀には海水中の酸素が豊富だったのではないかとする説もあります。

ただ、その証拠となるデータの解釈には複数の方法があり、逆に酸素が不足していたとする見方もできるので、この説には大きな論争があります。

長期にわたって地磁気が極端に弱かった時代

今回の研究では、手掛かりがほとんどないエディアカラ紀の地磁気の強さについて調査を行っています。

古い時代の地磁気の強さを測るには、岩石に含まれている地磁気に反応する鉱物を調べる必要があります。

ただ、エディアカラ紀やそれ以前のような極端に古い時代の岩石の場合、鉱物自体が風化や変質を起こしている可能性があるんですねー

なので、測定データの信憑性の程度が分からないという問題がありました。

そこで、今回研究チームが測定しているのは、鉱物の“SCP”という値です。

SCPとは“単結晶古強度(Single Crystal Paleointensity)”の略。

これは鉱物の結晶中に刻まれている、その時代の地磁気の値を直接読み取る“絶対古地磁気強測定度法”という手法を指します。

SCPには、鉱物の風化や変質の影響を受けにくいという利点があります。

にもかかわらず、1000分の1ミリ(1μm)に満たない小さな鉱物結晶を多数測定しなければならないという理由から、最近まであまり利用されてきませんでした。

でも、技術革新によって短時間で小さな資料を数多く測定できるようになったので、今回のような研究が行えるようになりました。

本研究では、ブラジルのパッソ・ダ・ファビアナ(Passo da Fabiana)で採取された約5億9100万年前のエディアカラ紀の岩石と、南アフリカ共和国のブッシュフェルト複合岩体で採取された約20億5400万年前(※2)の岩石に含まれる鉱物のSCPを測定。

さらに、SCPの測定値が妥当かどうかを、岩石の他の性質と合わせて検証しています。

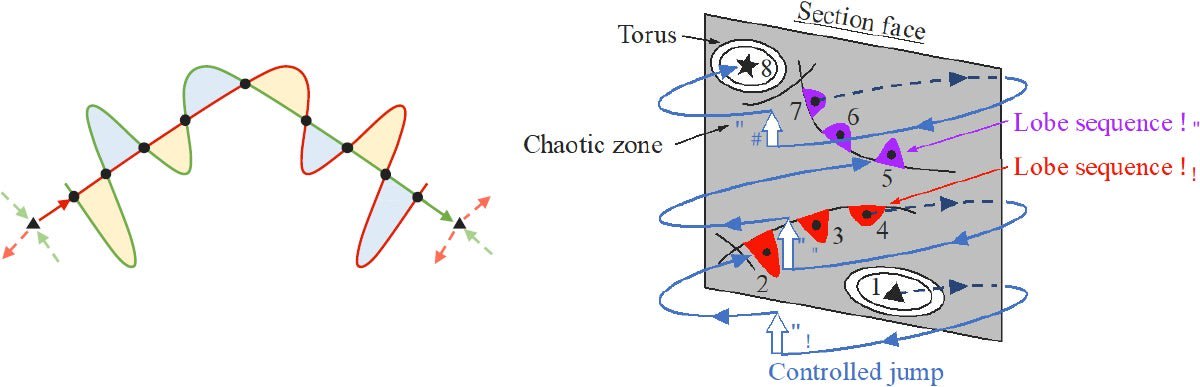

これに対し、約5億9100万年前の地磁気は、最小で現在の約30分の1という極端に弱い状態となっていました。

過去の研究と併せて検討すると、地磁気の強さが現在の10分の1以下であった時代は、約2600万年も続いていたことを意味していました。

これほど長期にわたって、地磁気が極端に弱かった時代があったことは、予想外の発見でした。

地磁気と酸素濃度の関係

研究チームが考えているのは、エディアカラ紀に地磁気が弱かった時代が長期間続いたことが、生命の進化を促したのではないかということです。

ただ、その理由はやや複雑です。

太陽を公転している地球には、太陽光だけでなく太陽風のような高エネルギーの荷電粒子(電気を帯びた粒子)もやってきます。

地球の大気に衝突する荷電粒子は分子に運動エネルギーを与えることで、分子が地球の重力を振り切って宇宙へと逃げていく原因となります。

一方、荷電粒子は磁場と反応するので、地磁気は荷電粒子と大気の衝突を防ぐバリアーの働きをすることに。

このため、一般的に荷電粒子と大気の衝突は、地磁気が弱い極地に限られることになります。

荷電粒子と大気分子との衝突は光を発生させます。

先日発生した大規模な太陽フレアのような例外を除くと、オーロラを見られる場所が高緯度地域に限られるのは、このことが理由になっています。

エディアカラ紀の地磁気が極端に弱かったとすれば、現在と比較して多くの荷電粒子が大気に衝突していたことが考えられます

この衝突で真っ先に逃げ出すのは、水素のような軽い分子です。

水素は酸素と反応して水になる物質なので、大気中の水素が多ければそれだけ大気中の酸素が豊富になるのを防げます。

反対に大気中の水素が少なくなれば、相対的に酸素が残りやすくなります。

このような水素と酸素の量の関係は、大気と接している海水でも同じ状況となります。

このため、地磁気が弱かったエディアカラ紀に大気中から水素が逃げ出せば、海水中の酸素が豊富になる訳です。

酸素を使う呼吸(好気呼吸)は酸素を使わない呼吸(嫌気呼吸)よりもずっとエネルギー効率が良いので、生物が複雑化・大型化するきっかけとなったはずです。

これらのことから、エディアカラ紀に地磁気が弱くなったことは、エディアカラ紀に生物が進化する原因となった可能性があります。

今回の研究によって、エディアカラ紀の地磁気の強さが判明したことで、論争となっている当時の海水中の酸素濃度については、豊富だったことを支持する証拠が見つかったことになります。

エディアカラ紀の謎は多いので、研究はまだまだ続くことになります。

それでも、今回の研究により生命の歴史における大きな謎についての大きな手掛かりが得られたのかもしれません。

こちらの記事もどうぞ

でも、なぜエディアカラ紀に生物の身体が複雑化・大型化したのか、その理由はよく分かっていません。

今回の研究では、エディアカラ紀の“地磁気”の強さに注目。

調査の結果、エディアカラ紀の約2600万年の間、地磁気の強さは現在の10分の1以下、最小で約30分の1というかなり低い水準だったことが判明しました。

最終的にこの出来事が、海水中の酸素濃度を増加させ、生物の進化を促した可能性があるようです。

この研究は、ロチェスター大学のWentao Huangさんたちの研究チームが進めています。

|

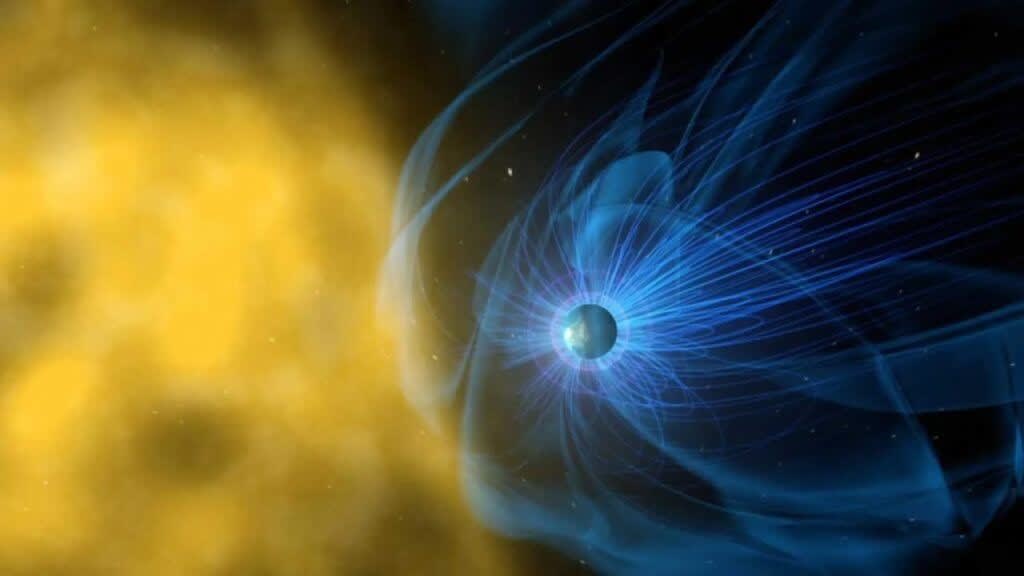

| 図1.今回の研究により、エディアカラ紀の地球は地磁気が極端に弱かった可能性が示された。当時の生物にとって、オーロラは極地以外でも見られる、日常的な現象だったのかもしれない。(Credit: University of Rochester / Illustration: Michael Osadciw) |

明確な生物化石が発見されている最古の時代

地球の歴史上、明確な生物化石が発見されている最古の時代は、約6億年前の“エディアカラ紀”(※1)になります。

※1.より正確には約6億3500万年前~5億3880万±200万年前となる。

エディアカラ紀の地層から発見されているのは、目に見える大きさの生物化石が数センチから数メートルを超えるものまで数多くあります。ただ、それ以前の間接的な証拠しか残っていない時代とは明確に異なっているんですねー

さらに、エディアカラ紀の生物は、現生の生物は無論のこと、次の時代であるカンブリア紀の生物とも似ていない独特な身体をしています。

参考となる生物がいないので、動物なのか植物なのか、あるいは菌類なのか、極めて基本的な分類すら決定されていない生物も数多く存在しています。

|

| 図2.エディアカラ紀の代表的な生物“ディッキンソニア”の化石。最大で直径1.4メートルのものも見つかっている。動物と考えられているが、決定的な証拠がないので異論も存在する。(Credit: Shuhai Xiao(Virginia Tech)) |

何がきっかけで生物は複雑化・大型化したのか

化石記録を調べる限りでは、エディアカラ紀以前の時代の生物が単細胞生物だったのに対し、エディアカラ紀にはより複雑かつ大型の多細胞生物へと進化したように見えます。

でも、何がきっかけで進化が促されたのかは判明しておらず、生命の進化における大きな謎の一つとなっています。

でも、最近になって、地球の固有の磁場“地磁気”が、エディアカラ紀には弱くなっていた可能性があるとする研究が発表されます。

これにより、地磁気の強度と生命の進化に関連があるのではないか、とする説が主張されるようになりました。

ただ、エディアカラ紀やそれ以前の時代の地磁気については、測定そのものや測定値の解釈が難しく、研究を進めることが困難とでした。

2024年4月のこと、研究史上最古となる37億年前の地磁気の強さの測定結果が発表されましたが、ごく最近の発表であることが示すように、この種の研究は本質的に困難を抱えています。

また、地磁気を巡る仮設とは別に、エディアカラ紀には海水中の酸素が豊富だったのではないかとする説もあります。

ただ、その証拠となるデータの解釈には複数の方法があり、逆に酸素が不足していたとする見方もできるので、この説には大きな論争があります。

長期にわたって地磁気が極端に弱かった時代

今回の研究では、手掛かりがほとんどないエディアカラ紀の地磁気の強さについて調査を行っています。

古い時代の地磁気の強さを測るには、岩石に含まれている地磁気に反応する鉱物を調べる必要があります。

ただ、エディアカラ紀やそれ以前のような極端に古い時代の岩石の場合、鉱物自体が風化や変質を起こしている可能性があるんですねー

なので、測定データの信憑性の程度が分からないという問題がありました。

そこで、今回研究チームが測定しているのは、鉱物の“SCP”という値です。

SCPとは“単結晶古強度(Single Crystal Paleointensity)”の略。

これは鉱物の結晶中に刻まれている、その時代の地磁気の値を直接読み取る“絶対古地磁気強測定度法”という手法を指します。

SCPには、鉱物の風化や変質の影響を受けにくいという利点があります。

にもかかわらず、1000分の1ミリ(1μm)に満たない小さな鉱物結晶を多数測定しなければならないという理由から、最近まであまり利用されてきませんでした。

でも、技術革新によって短時間で小さな資料を数多く測定できるようになったので、今回のような研究が行えるようになりました。

本研究では、ブラジルのパッソ・ダ・ファビアナ(Passo da Fabiana)で採取された約5億9100万年前のエディアカラ紀の岩石と、南アフリカ共和国のブッシュフェルト複合岩体で採取された約20億5400万年前(※2)の岩石に含まれる鉱物のSCPを測定。

さらに、SCPの測定値が妥当かどうかを、岩石の他の性質と合わせて検証しています。

※2.古原生代リィアキアンの末期。

その結果分かったのは、約20億5400万年前の地磁気は、現在とほぼ同じ程度の強さであったこと。これに対し、約5億9100万年前の地磁気は、最小で現在の約30分の1という極端に弱い状態となっていました。

過去の研究と併せて検討すると、地磁気の強さが現在の10分の1以下であった時代は、約2600万年も続いていたことを意味していました。

これほど長期にわたって、地磁気が極端に弱かった時代があったことは、予想外の発見でした。

|

| 図3.地磁気の長期的な強度変化。横軸は時間(左側が現在)、縦軸は地磁気の強度(上に行くほど強い)を表す。エディアカラ紀(点線の枠内にある赤い六角形の付近)で強度が最低値を記録していることが分かる。(Credit: Wentao Huang, et al.) |

地磁気と酸素濃度の関係

研究チームが考えているのは、エディアカラ紀に地磁気が弱かった時代が長期間続いたことが、生命の進化を促したのではないかということです。

ただ、その理由はやや複雑です。

太陽を公転している地球には、太陽光だけでなく太陽風のような高エネルギーの荷電粒子(電気を帯びた粒子)もやってきます。

地球の大気に衝突する荷電粒子は分子に運動エネルギーを与えることで、分子が地球の重力を振り切って宇宙へと逃げていく原因となります。

一方、荷電粒子は磁場と反応するので、地磁気は荷電粒子と大気の衝突を防ぐバリアーの働きをすることに。

このため、一般的に荷電粒子と大気の衝突は、地磁気が弱い極地に限られることになります。

荷電粒子と大気分子との衝突は光を発生させます。

先日発生した大規模な太陽フレアのような例外を除くと、オーロラを見られる場所が高緯度地域に限られるのは、このことが理由になっています。

エディアカラ紀の地磁気が極端に弱かったとすれば、現在と比較して多くの荷電粒子が大気に衝突していたことが考えられます

この衝突で真っ先に逃げ出すのは、水素のような軽い分子です。

水素は酸素と反応して水になる物質なので、大気中の水素が多ければそれだけ大気中の酸素が豊富になるのを防げます。

反対に大気中の水素が少なくなれば、相対的に酸素が残りやすくなります。

このような水素と酸素の量の関係は、大気と接している海水でも同じ状況となります。

このため、地磁気が弱かったエディアカラ紀に大気中から水素が逃げ出せば、海水中の酸素が豊富になる訳です。

酸素を使う呼吸(好気呼吸)は酸素を使わない呼吸(嫌気呼吸)よりもずっとエネルギー効率が良いので、生物が複雑化・大型化するきっかけとなったはずです。

これらのことから、エディアカラ紀に地磁気が弱くなったことは、エディアカラ紀に生物が進化する原因となった可能性があります。

今回の研究によって、エディアカラ紀の地磁気の強さが判明したことで、論争となっている当時の海水中の酸素濃度については、豊富だったことを支持する証拠が見つかったことになります。

エディアカラ紀の謎は多いので、研究はまだまだ続くことになります。

それでも、今回の研究により生命の歴史における大きな謎についての大きな手掛かりが得られたのかもしれません。

こちらの記事もどうぞ