日本時間2024年6月9日未明のこと、

アメリカの民間宇宙企業ヴァージン・ギャラクティック社(Virgin Galactic)は、宇宙船スペースシップ2の2号機“VSSユニティ(VSS Unity)”による、同社7回目の商業宇宙飛行ミッション“Galactic 07”を実施しました。

6名のクルーを載せた“VSSユニティ”は、高度80キロ以上の宇宙空間(※1)へ到達した後に、無事地上へ帰還したことが同社から発表されています。

ヴァージン・ギャラクティック社によると、空中発射母機ホワイトナイト2の“VMSイブ”に吊り下げられた“VSSユニティ”は、日本時間2024年6月8日23時31分にアメリカ・ニューメキシコ州のスペースポート・アメリカを離陸。

高度約1万3580メートル(4万4562フィート)で“VMSイブ”から切り離された“VSSユニティ”は、ロケット・モータを点火し最大速度マッハ2.96まで加速・上昇していきます。

地球を回る軌道には乗らないサブオービタル軌道を飛行した後に、日本時間6月9日0時41分にスペースポート・アメリカに着陸。

最高到達高度は約87.5キロ(54.4マイル)とされています。

今回の“Galactic 07”は、ヴァージン・ギャラクティック社にとって2024年1月に実施された“Galactic 06”に続く12回目、商業宇宙飛行としては7回目の宇宙飛行ミッションでした。

また、今回は2023年11月の“Galactic 05”以来3回目となる“準軌道科学実験室”としてのミッションでもあり、推進剤の挙動を研究するための装置(パデュー大学)と微小重力環境下における新しい3D印刷技術をテストするための装置(カリフォルニア大学バークレー校)が搭載されていました。

本ミッションのクルーは6名。

1名は研究者で3名は民間宇宙飛行士でした。

このうち研究者として搭乗したトルコ宇宙機関(TUA)のTuva Ataseverさんは、アメリカの民間企業アクシオム・スペース社(Axiom Space)による民間主導の国際宇宙ステーション滞在ミッション“Ax-3”でバックアップクルーを務めた人物。

有人宇宙飛行に関連した生理学的データとして、脳の活動をモニタリングするための装置など3つの実験装置を携えて登場していました。

なお、ヴァージン・ギャラクティック社は新たな宇宙船“デルタ・クラス(Delta Class)”の開発を進めていて、“VSSユニティ”による商業宇宙飛行は今回が最後となります。

同社によると、“デルタ・クラス”は毎月8回のミッションを実施可能とし、最初の商業宇宙飛行は2026年に予定されているそうです。

こちらの記事もどうぞ

アメリカの民間宇宙企業ヴァージン・ギャラクティック社(Virgin Galactic)は、宇宙船スペースシップ2の2号機“VSSユニティ(VSS Unity)”による、同社7回目の商業宇宙飛行ミッション“Galactic 07”を実施しました。

6名のクルーを載せた“VSSユニティ”は、高度80キロ以上の宇宙空間(※1)へ到達した後に、無事地上へ帰還したことが同社から発表されています。

※1.国際的には高度100キロ以上が宇宙と定義されているが、米空軍は高度80キロ以上と定義している。

|

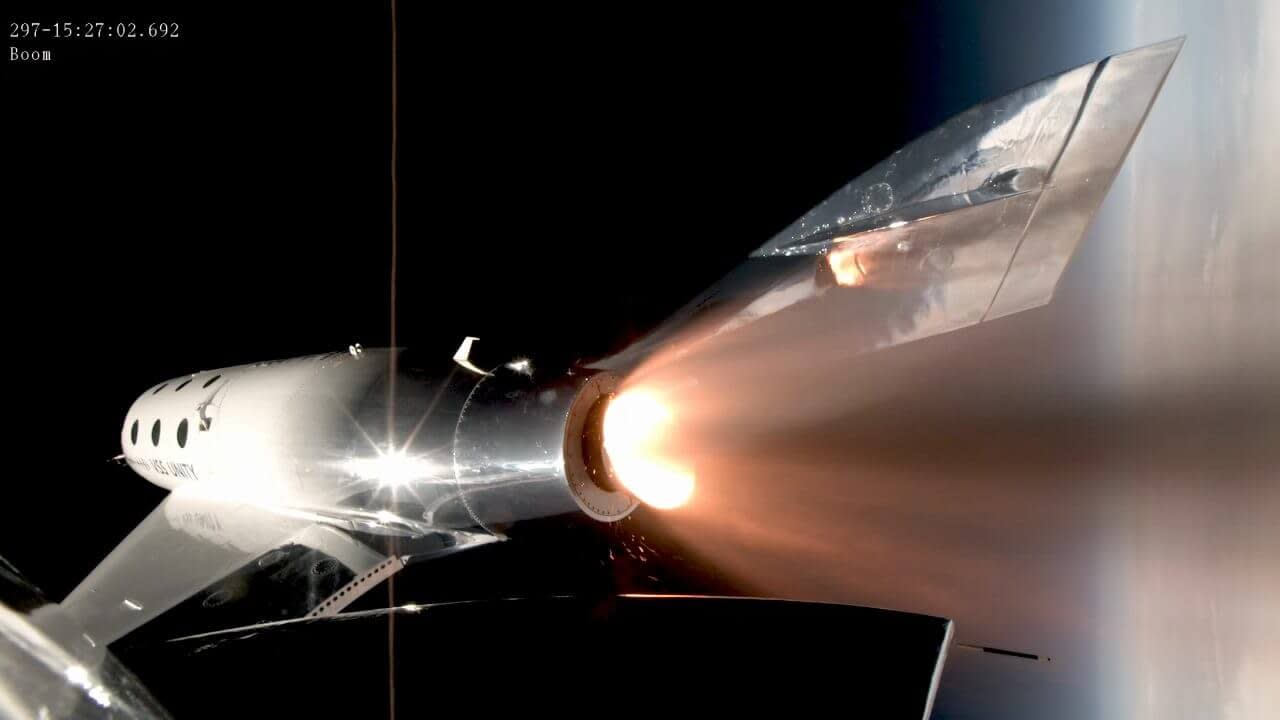

| 図1.“Galactic 07”ミッションでロケット・モーターを点火して上昇する“VSSユニティ”。(Credit: Virgin Galactic) |

高度約1万3580メートル(4万4562フィート)で“VMSイブ”から切り離された“VSSユニティ”は、ロケット・モータを点火し最大速度マッハ2.96まで加速・上昇していきます。

地球を回る軌道には乗らないサブオービタル軌道を飛行した後に、日本時間6月9日0時41分にスペースポート・アメリカに着陸。

最高到達高度は約87.5キロ(54.4マイル)とされています。

今回の“Galactic 07”は、ヴァージン・ギャラクティック社にとって2024年1月に実施された“Galactic 06”に続く12回目、商業宇宙飛行としては7回目の宇宙飛行ミッションでした。

また、今回は2023年11月の“Galactic 05”以来3回目となる“準軌道科学実験室”としてのミッションでもあり、推進剤の挙動を研究するための装置(パデュー大学)と微小重力環境下における新しい3D印刷技術をテストするための装置(カリフォルニア大学バークレー校)が搭載されていました。

|

| 図2.“Galactic 07”ミッションでサブオービタル軌道を飛行中の“VSSユニティ”のキャビンの様子。(Credit: Virgin Galactic) |

1名は研究者で3名は民間宇宙飛行士でした。

このうち研究者として搭乗したトルコ宇宙機関(TUA)のTuva Ataseverさんは、アメリカの民間企業アクシオム・スペース社(Axiom Space)による民間主導の国際宇宙ステーション滞在ミッション“Ax-3”でバックアップクルーを務めた人物。

有人宇宙飛行に関連した生理学的データとして、脳の活動をモニタリングするための装置など3つの実験装置を携えて登場していました。

なお、ヴァージン・ギャラクティック社は新たな宇宙船“デルタ・クラス(Delta Class)”の開発を進めていて、“VSSユニティ”による商業宇宙飛行は今回が最後となります。

同社によると、“デルタ・クラス”は毎月8回のミッションを実施可能とし、最初の商業宇宙飛行は2026年に予定されているそうです。

こちらの記事もどうぞ