2023年12月4日更新

11月28日、“ドラゴンフライ”の打ち上げ時期を1年延期することがNASAから発表されました。このミッションの打ち上げ予定は、もともと2027年に設定されていて、タイタンに到着するのは2033年でした。

NASAによれば、2024年度の予算に基づきミッションを再設計し、打ち上げ準備時期を2028年7月に修正。

2024年半ばにミッションの打ち上げ準備日が正式に設定されることになるようです。

|

このミッションで使われるのはドローン型の着陸機で、土星の衛星タイタンを探査して有機物の探査などが行われるようです。

|

2年8か月の有機物探査ミッション

土星の衛星タイタンは水星よりも大きく、太陽系の衛星としては木星のガニメデに次ぐサイズの天体です。タイタンの大きな特徴の1つは、衛星としては唯一、大気が存在すること。

その主成分は地球と同じ窒素で、表面気圧は地球の1.5倍あります。

また、タイタンではメタンの雲が発生してメタンの雨が降り、地表には湖や海が存在しています。

さらに、タイタンは初期の地球に似ているので、地球でどのように生命が誕生したのかを知る手がかりを与えてくれると考えられているんですねー

これまでにもNASAとヨーロッパ宇宙機関の土星探査機“カッシーニ”による観測が行われたほか、2005年には“カッシーニ”の子機“ホイヘンス”が着陸探査を実施しています。

そのタイタンを探査する新たなミッションとして今回発表されたのが、NASAの“ドラゴンフライ”でした。

トンボを意味するこの探査機が打ち上げられるのは2026年、タイタン到着は2034年になる予定です。

“ドラゴンフライ”の基本ミッションは約2年8か月。

この間に有機物の砂丘から衝突クレーターの底まで、幅広い環境を探査することになります。

|

| タイタンに着陸する“ドラゴンフライ”の着陸機(イメージ図) |

大気が濃いタイタンでの探査と移動にはドローンが適していた

“ドラゴンフライ”の着陸機は8枚のローター(回転翼)を持ち、大型のドローンのような機体になっています。地球以外の天体で複数の回転翼を持つ機体を、科学調査目的で飛行させるミッションはNASA史上初。

タイタンの大気は地球の4倍の濃さなので、観測装置を新たな場所へ運んでは特定の表面物質を調べる、ということを繰り返し行うのにドローンが適していたんですねー

“ドラゴンフライ”では、“カッシーニ”が13年間にわたって集めたデータを活用。

着陸に適した穏やかな天候や安全な着陸地点、科学的に興味深い探査地点が選ばれています。

|

この場所はナミビアにある縦列砂丘に地形的に似ていて、多様なサンプル採取場所を選ぶことが出来ます。

着陸機は、この地域を短い期間探査した後、最大8キロに達する長距離の飛行を何度か行います。

蛙跳びのように飛行と着陸を繰り返し、様々な地質を持つ場所に着陸してサンプルを採取していくことになります。

生命誕生の前段階で起こる化学反応“前生命化学”を調査

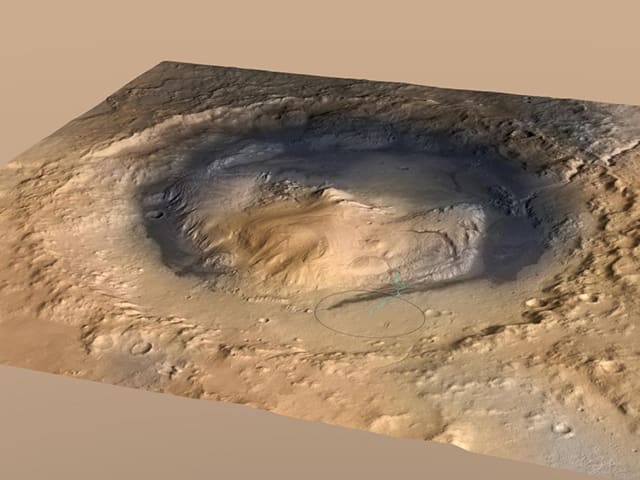

この飛行の後、着陸機が目指すのは最終目的地の“セルククレーター”。ここはかつて液体の水と、炭素・水素・酸素・窒素からなる複雑な有機分子が、1万年以上にわたって存在した証拠が見つかっている場所です。

これらの物質に加えてエネルギー源があれば、生命誕生の材料がそろうことになります。

“ドラゴンフライ”ミッションでは、この場所で生命誕生の前段階で起こる化学反応“前生命化学”がどのくらい進行しているのかを調査するそうです。

最終的に着陸機は175キロキロ以上を飛行します。

これは過去に火星探査車全機が走破した合計距離の2倍近くになる距離なんですねー

冥王星やカイパーベルト天体を探査した“ニューホライズンズ”、木星探査機“ジュノー”、小惑星ベンヌを探査中の“オシリス・レックス”などと並ぶ、NASAの“ニュー・フロンティア”計画の一部として今回選定されたのが“ドラゴンフライ”です。

“ニュー・フロンティア”計画では、荒れ狂う木星大気の内部構造や組成を解き明かし、氷で覆われた冥王星の風景の秘密を発見し、カイパーベルトに存在する不思議な天体の姿を明らかにし、生命の材料を求めて地球近傍小惑星の探査を行っています。

その結果、私たちの太陽系に関する理解は次々に変わることになります。

そして、今回NASAが探査リストに加えたのが土星の衛星タイタンでした。

謎に満ちた衛星タイタンの探査で、生命誕生に関する新たな発見があるのでしょうか?

神秘的な海を持っているタイタンを探査することで、私たちが持っている宇宙の生命についての知識が一変するかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ