ほとんどの銀河の中心には、太陽の100万倍から100億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在すると考えられています。

その銀河は、その中心にある超大質量ブラックホールとともに進化をするとされています。

それでは、その銀河と中心ブラックホールは、どちらが先に生まれたのでしょうか?

これまでの定説は、銀河が形成された後にブラックホールが誕生したというものでした。

今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による宇宙初期の観測データとシミュレーション結果を組み合わせています。

その結果、銀河とブラックホールは、ほぼ同時に誕生し、ブラックホールが銀河の星形成を加速したことが分かりました。

これは、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測で示された初期の銀河が予想より多く存在する可能性を裏付ける成果といえます。

銀河はブラックホールに先駆けて誕生したは本当か

“鶏が先か、卵が先か”は、生物学に絡む哲学的ジレンマとしてよく知られています。

これと似たような問題として、天文学には“銀河が先か、ブラックホールが先か”というジレンマがあります。

ほとんどの銀河の中心には、太陽の100万倍から100億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在すると考えられています。

私たちの天の川銀河の中心にも、太陽の400万倍の質量を持つ超大質量ブラックホール“いて座A*(エースター)”が存在しています。

では、銀河とブラックホールは、どちらが先に誕生したのでしょうか?

ブラックホールが先だとすると、その強大な重力によって周りの物質が引き寄せられて、やがて銀河が形成されたと考えることができます。

一方、銀河が先だとすると、銀河という物質の集団内で誕生した巨大な恒星の重力崩壊によって、ブラックホールが形成されたと考えることができます。

どちらの説も、もっともらしい理由があるので、順番に関する疑問が生じる訳です。

ただ、これまでは“銀河が先でブラックホールは後”という考えが定説になっていました。

それは、銀河の中心部にあるような超大質量ブラックホールは、宇宙初期でのみ形成されるような非常に巨大な恒星が起源になっていると考えられていたためです。

そのような恒星は、“あっという間に超新星爆発”を起こすことになり、中心核が重力崩壊しブラックホールが誕生します。

このブラックホールが、周りにある大量の物質を引き寄せることで、現在のような超大質量ブラックホールへと成長したと考えられています。

この考えに基ずくと、超大質量ブラックホールの“種”は、巨大な恒星の誕生と重力崩壊がないと撒かれないことになります。

その恒星はガスの塊から誕生すると考えられています。

ガスの塊同士がお互いの重力で寄り集まったものが、銀河の最初期の形態だと考えられることから、銀河はブラックホールに先駆けて誕生した、とこれまで考えられてきました。

銀河もブラックホールも同時に互いの進化に影響を及ぼし合っていた

そこに登場したのが、NASAが中心となって開発した口径6.5メートルの赤外線観測用の“ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡”でした。

2022年に本格的な運用を開始したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡により、この定説に疑問を投げかける発見がもたらされることになります。

高い性能を有するジェームズウェッブ宇宙望遠鏡は、これまで観測することが困難だった宇宙初期に関する多くの観測データを取得しています。

特に注目されるのは、宇宙初期にある非常に明るい銀河を大量に発見していることです。

その数は、これまでの予測をはるかに上回る多さでした。

現在の天文学が直面しているのは、これほど多くの明るい銀河が、なぜ宇宙の初期で見つかるのかという疑問です。

そこで、今回の研究では、この謎に挑戦するため、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡で観測された宇宙初期に存在する銀河に関する観測データと、宇宙初期における物質の挙動のシミュレーションを組み合わせて、宇宙初期で何が起きているのかを調べています。

その結果得られたのは、これまでの定説に反してブラックホールと銀河はほぼ同時に形成されただけでなく、お互いの進化に影響を及ぼし合っているという意外な結果でした。

つまり、“銀河が先か、ブラックホールが先か”という謎の答えは、“銀河もブラックホールも同時”ということになります。

まず、宇宙誕生から約3億年後という非常に初期段階の宇宙で巨大なガス雲が集合し、中心部が崩壊してしまいます。

そこにブラックホールが誕生し、その周辺では恒星が誕生します。

これが、銀河の最初期の形態だとも言えます。

次に、ブラックホールは周りのガスを取り込むことで、ジェットのような激しい放射を開始します。

この放射は周りのガス雲を押しのけて密度を高めるので、高密度の場所では活発に恒星が誕生するようになります。

この段階では、ブラックホールの活動が星形成を促す“正のフィードバック”として働くことになります。

この“正のフィードバック”時代は、宇宙誕生から3~12憶年後まで続いたと推定されます。

でも、時代が下るにつれてガスは恒星の形成に消費されるか、あるいはブラックホールの放射によって銀河から離脱してしまうことに…

そう、ガスは段々と枯渇していくんですねー

中心部では、相変わらずブラックホールの重力がガスを引き寄せることで活動が活発な状態が続くので、放射によるガスの離脱は、ますます進行して恒星の形成に必要なガスも枯渇してしまいます。

このような“負のフィードバック”時代は、宇宙誕生から12億年後から始まったと見られています。

予想外の発見をもたらすジェームズウェッブ宇宙望遠鏡

研究チームが示した今回のシナリオは、これまでの定説とは全く異なる一方で、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による観測結果とはよく適合していました。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測で発見されている宇宙初期の銀河は、宇宙誕生から9億年後の時代のものであり、今回のシナリオにおいては“正のフィードバック”時代が終了して“負のフィードバック”時代へと差し掛かる頃になります。

“正のフィードバック”時代は銀河が大量のガスをまとっているので、ブラックホールの放射は隠されてしまいます。

一方、“負のフィードバック”時代はガスが枯渇して放射が良く見えるようになります。

このことが理由で、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡より以前の望遠鏡では、“正のフィードバック”時代の銀河はほとんど見えないので、観測できる“負のフィードバック”時代の銀河の明るさなどから、これまでの定説が組み立てられてきた訳です。

このため、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡によって“正のフィードバック”時代の銀河が観測されれば、定説が覆されるのは、ある意味で当然とも言えます。

今のところ、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による宇宙初期の観測は始まったばかり。

なので、定説を覆す今回のシナリオが妥当かどうかどうかの検証は、まだ難しいと言えます。

研究チームでは、あと1年程度でさらに多くの観測データが集まるので、今回のシナリオの妥当性を含めた多くの疑問に対する答えが提供されると期待しているようです。

こちらの記事もどうぞ

その銀河は、その中心にある超大質量ブラックホールとともに進化をするとされています。

それでは、その銀河と中心ブラックホールは、どちらが先に生まれたのでしょうか?

これまでの定説は、銀河が形成された後にブラックホールが誕生したというものでした。

今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による宇宙初期の観測データとシミュレーション結果を組み合わせています。

その結果、銀河とブラックホールは、ほぼ同時に誕生し、ブラックホールが銀河の星形成を加速したことが分かりました。

これは、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測で示された初期の銀河が予想より多く存在する可能性を裏付ける成果といえます。

この研究は、ソルボンヌ大学のJoseph Silkさんたちの研究チームが進めています。

|

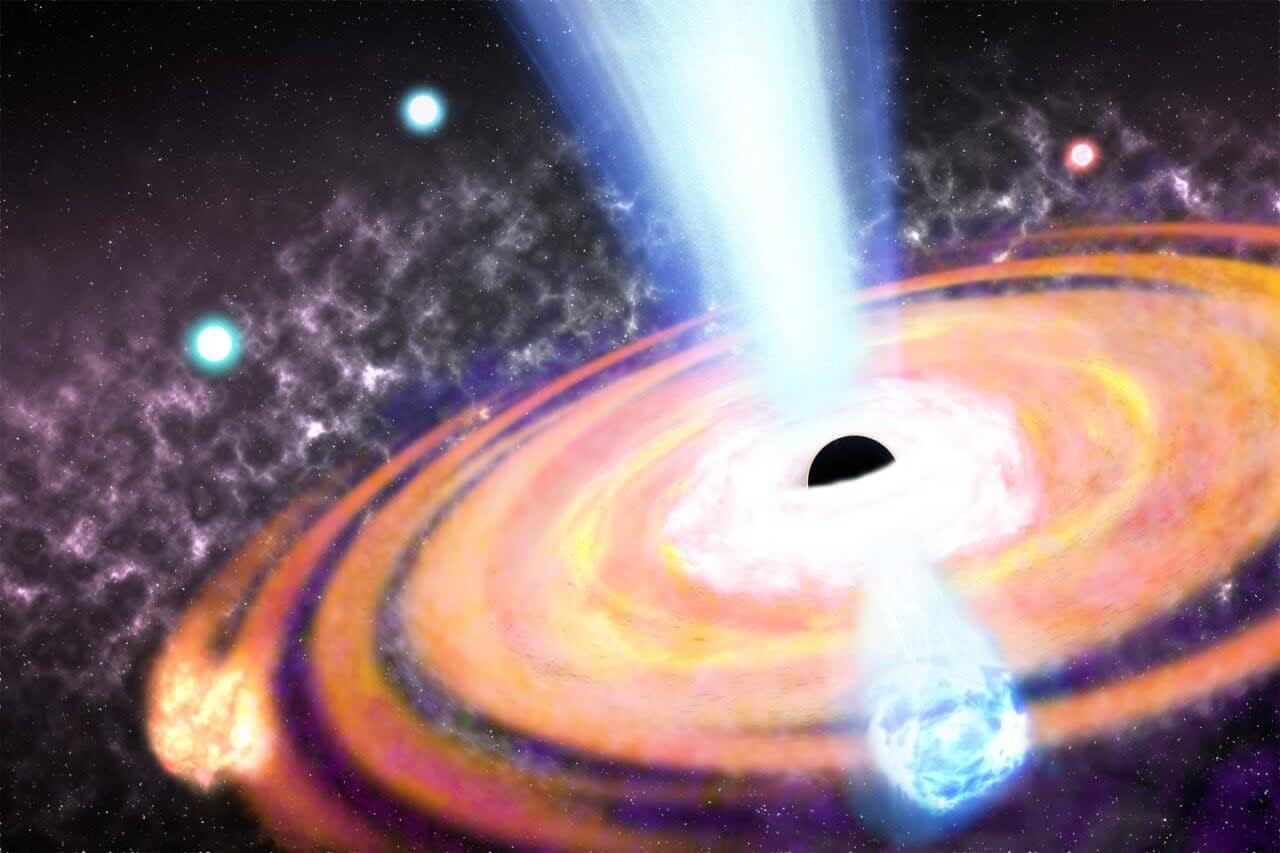

| 図1.宇宙初期における銀河の活動の模式図。中心部のブラックホールの活動が活発化すると、その放射によって周りのガスが押しのけられ、恒星の形成が促される。(Credit: Roberto Molar Candanosa (Johns Hopkins University)) |

銀河はブラックホールに先駆けて誕生したは本当か

“鶏が先か、卵が先か”は、生物学に絡む哲学的ジレンマとしてよく知られています。

これと似たような問題として、天文学には“銀河が先か、ブラックホールが先か”というジレンマがあります。

ほとんどの銀河の中心には、太陽の100万倍から100億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在すると考えられています。

私たちの天の川銀河の中心にも、太陽の400万倍の質量を持つ超大質量ブラックホール“いて座A*(エースター)”が存在しています。

では、銀河とブラックホールは、どちらが先に誕生したのでしょうか?

ブラックホールが先だとすると、その強大な重力によって周りの物質が引き寄せられて、やがて銀河が形成されたと考えることができます。

一方、銀河が先だとすると、銀河という物質の集団内で誕生した巨大な恒星の重力崩壊によって、ブラックホールが形成されたと考えることができます。

どちらの説も、もっともらしい理由があるので、順番に関する疑問が生じる訳です。

ただ、これまでは“銀河が先でブラックホールは後”という考えが定説になっていました。

それは、銀河の中心部にあるような超大質量ブラックホールは、宇宙初期でのみ形成されるような非常に巨大な恒星が起源になっていると考えられていたためです。

そのような恒星は、“あっという間に超新星爆発”を起こすことになり、中心核が重力崩壊しブラックホールが誕生します。

このブラックホールが、周りにある大量の物質を引き寄せることで、現在のような超大質量ブラックホールへと成長したと考えられています。

この考えに基ずくと、超大質量ブラックホールの“種”は、巨大な恒星の誕生と重力崩壊がないと撒かれないことになります。

その恒星はガスの塊から誕生すると考えられています。

ガスの塊同士がお互いの重力で寄り集まったものが、銀河の最初期の形態だと考えられることから、銀河はブラックホールに先駆けて誕生した、とこれまで考えられてきました。

銀河もブラックホールも同時に互いの進化に影響を及ぼし合っていた

そこに登場したのが、NASAが中心となって開発した口径6.5メートルの赤外線観測用の“ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡”でした。

2022年に本格的な運用を開始したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡により、この定説に疑問を投げかける発見がもたらされることになります。

高い性能を有するジェームズウェッブ宇宙望遠鏡は、これまで観測することが困難だった宇宙初期に関する多くの観測データを取得しています。

特に注目されるのは、宇宙初期にある非常に明るい銀河を大量に発見していることです。

その数は、これまでの予測をはるかに上回る多さでした。

現在の天文学が直面しているのは、これほど多くの明るい銀河が、なぜ宇宙の初期で見つかるのかという疑問です。

そこで、今回の研究では、この謎に挑戦するため、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡で観測された宇宙初期に存在する銀河に関する観測データと、宇宙初期における物質の挙動のシミュレーションを組み合わせて、宇宙初期で何が起きているのかを調べています。

その結果得られたのは、これまでの定説に反してブラックホールと銀河はほぼ同時に形成されただけでなく、お互いの進化に影響を及ぼし合っているという意外な結果でした。

つまり、“銀河が先か、ブラックホールが先か”という謎の答えは、“銀河もブラックホールも同時”ということになります。

まず、宇宙誕生から約3億年後という非常に初期段階の宇宙で巨大なガス雲が集合し、中心部が崩壊してしまいます。

そこにブラックホールが誕生し、その周辺では恒星が誕生します。

これが、銀河の最初期の形態だとも言えます。

次に、ブラックホールは周りのガスを取り込むことで、ジェットのような激しい放射を開始します。

この放射は周りのガス雲を押しのけて密度を高めるので、高密度の場所では活発に恒星が誕生するようになります。

この段階では、ブラックホールの活動が星形成を促す“正のフィードバック”として働くことになります。

この“正のフィードバック”時代は、宇宙誕生から3~12憶年後まで続いたと推定されます。

でも、時代が下るにつれてガスは恒星の形成に消費されるか、あるいはブラックホールの放射によって銀河から離脱してしまうことに…

そう、ガスは段々と枯渇していくんですねー

中心部では、相変わらずブラックホールの重力がガスを引き寄せることで活動が活発な状態が続くので、放射によるガスの離脱は、ますます進行して恒星の形成に必要なガスも枯渇してしまいます。

このような“負のフィードバック”時代は、宇宙誕生から12億年後から始まったと見られています。

予想外の発見をもたらすジェームズウェッブ宇宙望遠鏡

研究チームが示した今回のシナリオは、これまでの定説とは全く異なる一方で、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による観測結果とはよく適合していました。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測で発見されている宇宙初期の銀河は、宇宙誕生から9億年後の時代のものであり、今回のシナリオにおいては“正のフィードバック”時代が終了して“負のフィードバック”時代へと差し掛かる頃になります。

“正のフィードバック”時代は銀河が大量のガスをまとっているので、ブラックホールの放射は隠されてしまいます。

一方、“負のフィードバック”時代はガスが枯渇して放射が良く見えるようになります。

このことが理由で、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡より以前の望遠鏡では、“正のフィードバック”時代の銀河はほとんど見えないので、観測できる“負のフィードバック”時代の銀河の明るさなどから、これまでの定説が組み立てられてきた訳です。

このため、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡によって“正のフィードバック”時代の銀河が観測されれば、定説が覆されるのは、ある意味で当然とも言えます。

今のところ、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による宇宙初期の観測は始まったばかり。

なので、定説を覆す今回のシナリオが妥当かどうかどうかの検証は、まだ難しいと言えます。

研究チームでは、あと1年程度でさらに多くの観測データが集まるので、今回のシナリオの妥当性を含めた多くの疑問に対する答えが提供されると期待しているようです。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます