今回の研究で用いられているのは、強い紫外線環境下における地球類似惑星を想定した大気シミュレーション。

このシミュレーションを検討することにより、強い紫外線環境では原子輝線放射冷却が重要な冷却過程になることを明らかにしています。

この研究の成果は、地球を含む地球型惑星の大気保持と温暖環境の保持に対して重要な示唆となるもの。

地球のようなハビタブル惑星の存在可能性の理解につながるものになるはずです。

見つかっている系外惑星の中には、地球によく似た特性を持つ可能性がある惑星“ハビタブル惑星”も報告されています。

そういった惑星が地球のような温暖環境を保持し、生命を宿しうる惑星なのかは、人類にとって大きな謎のひとつになっているんですねー

ただ、温暖環境の保持に対して重要になる惑星大気は、恒星から届くX線と極端紫外線で構成される短波長(

でも、このような惑星は、数十億年といった長期間にわたって中心星からの強いXUV照射を受け続けることが示唆されているんですねー

赤色矮星は表面温度が低く光度も暗いので、“ハビタブルゾーン”は主星(恒星)から近くなってしまいます。

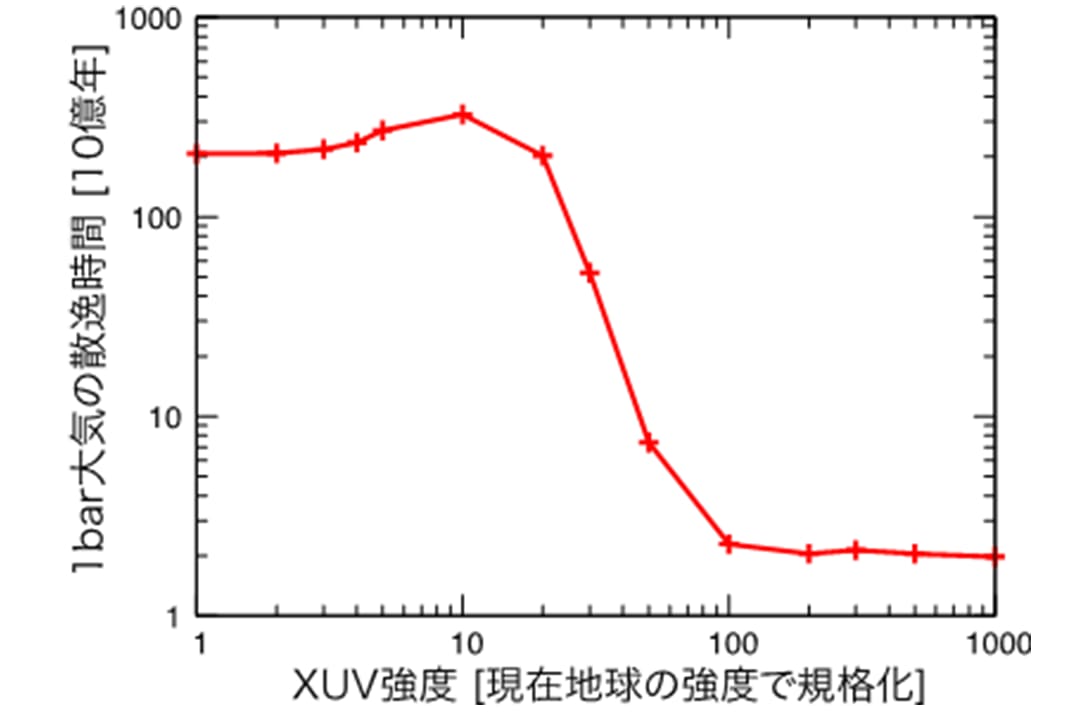

すると、強いXUV照射によって加熱された上層大気では、原子輝線放射冷却が重要な冷却過程になる事が明らかになります。(図1)

その結果、高い熱エネルギーを持つ大気粒子が惑星重力を振り切って脱出する大気散逸が抑制されることが確かめられました。

これまでの研究で考えられてきたのは、大気で吸収されたエネルギーの大部分が大気散逸に用いられること。

これに対して、今回の研究で推定されたのは、大気散逸率が10000分の1程度になることでした。

結果として、地球大気と同量の1bar大気の散逸時間は、強いXUV環境でも20億年程度と地質学的な時間スケールまで伸びうることが明らかになります。(図2)

このような強いXUV環境は、初期地球や低温度星を公転する系外惑星に相当し、そのような惑星でも長期的な大気の保持が可能だということが予測されます。

今回の研究成果は、初期地球における温暖環境の保持や、地球以外の温暖な環境を持つハビタブル惑星が存在する可能性に対して重要な示唆となりました。

今後の理論的・観測的な展開が期待されますね。

こちらの記事もどうぞ

このシミュレーションを検討することにより、強い紫外線環境では原子輝線放射冷却が重要な冷却過程になることを明らかにしています。

今回の研究を進めているのは、立教大学理学研究科の中山陽史特任准教授を中心とする研究グループです。

その結果、示されたのは、地球のような惑星は強い紫外線環境でも、数十億年にわたって大気の保持が可能であることでした。この研究の成果は、地球を含む地球型惑星の大気保持と温暖環境の保持に対して重要な示唆となるもの。

地球のようなハビタブル惑星の存在可能性の理解につながるものになるはずです。

太陽よりも表面温度が低く暗い恒星を公転する惑星

1995年の初検出以降、太陽以外の星を周回する惑星“系外惑星”は、すでに5000個以上検出されていて、多くの大規模観測計画が推進・立案されるなど、活発な研究分野になっています。見つかっている系外惑星の中には、地球によく似た特性を持つ可能性がある惑星“ハビタブル惑星”も報告されています。

そういった惑星が地球のような温暖環境を保持し、生命を宿しうる惑星なのかは、人類にとって大きな謎のひとつになっているんですねー

ただ、温暖環境の保持に対して重要になる惑星大気は、恒星から届くX線と極端紫外線で構成される短波長(

大気散逸とは、XUVの吸収によって高温化された高層大気が惑星重力による束縛から抜け出し、惑星外に散逸してしまうこと。現在の地球においては、軽いH(水素)原子やHe(ヘリウム)原子のみが大気散逸を引き起こしているが、強いXUV環境であれば地球類似惑星の大気主成分であるN(窒素)原子、O(酸素)原子の大気散逸が引き起こされ、大気の消失をもたらす。

特に、将来的な観測対象として期待されている、太陽系の近傍に多数存在する“赤色矮星”または“M型星”と呼ばれる、太陽よりも質量が小さく低温の星“低温度星”を公転する地球型惑星です。でも、このような惑星は、数十億年といった長期間にわたって中心星からの強いXUV照射を受け続けることが示唆されているんですねー

赤色矮星は表面温度が低く光度も暗いので、“ハビタブルゾーン”は主星(恒星)から近くなってしまいます。

“ハビタブルゾーン”とは、主星(恒星)からの距離が程良く、惑星の表面に液体の水が安定的に存在できる領域。この領域にある惑星では生命が居住可能だと考えられている。太陽系の場合は地球から火星軌道が“ハビタブルゾーン”にあたる。

惑星は強いXUV照射を受けてしまうことになり、地球のような温暖な環境を保持することは、理論的に難しいと考えられてきました。 |

| 低温度星で見つかった系外惑星“Kepler-1649c”のイメージ図。液体の水が存在する条件は満たしているが、大気の存在については否定的な声もある。(Credit: NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter) |

加熱された大気を冷却するメカニズム

そこで今回の研究では、地球類似型惑星を想定した大気シミュレーションを用いて、強いXUV照射による影響を調査。すると、強いXUV照射によって加熱された上層大気では、原子輝線放射冷却が重要な冷却過程になる事が明らかになります。(図1)

原子輝線冷却とは、原子・イオンの周りを回転する電子のエネルギー状態の遷移に伴う放射過程。電子が持つエネルギー準位は原始・イオン種毎に固有であり、そのエネルギー分布は他気体種との衝突に伴う衝突遷移と、光子の吸収と放射を伴う放射遷移によって決定される。光を放出して低エネルギー状態に遷移する放射遷移は、大気中から宇宙空間にエネルギーを放射、つまり大気を冷却する役割を持つ。

原子輝線放射冷却は温度が上がるほど効率的に働くので、大気の高温化が抑制されます。その結果、高い熱エネルギーを持つ大気粒子が惑星重力を振り切って脱出する大気散逸が抑制されることが確かめられました。

これまでの研究で考えられてきたのは、大気で吸収されたエネルギーの大部分が大気散逸に用いられること。

これに対して、今回の研究で推定されたのは、大気散逸率が10000分の1程度になることでした。

結果として、地球大気と同量の1bar大気の散逸時間は、強いXUV環境でも20億年程度と地質学的な時間スケールまで伸びうることが明らかになります。(図2)

このような強いXUV環境は、初期地球や低温度星を公転する系外惑星に相当し、そのような惑星でも長期的な大気の保持が可能だということが予測されます。

今回の研究成果は、初期地球における温暖環境の保持や、地球以外の温暖な環境を持つハビタブル惑星が存在する可能性に対して重要な示唆となりました。

今後の理論的・観測的な展開が期待されますね。

|

| 図1.1~5倍の現在の地球のXUVフラックスFXUVを仮定した場合に推定された温度構造。実線が原子輝線冷却を考慮した場合の計算結果。点線は原子輝線放射冷却を考慮していないこれまでの研究を模擬した計算結果。(Credit: 立教大学リリース) |

|

| 図2.異なるXUV強度における1bar大気の散逸時間。(Credit: 立教大学リリース) |

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます