太陽系の惑星には大小様々な衛星が見つかっています。

なかでも、木星や土星といった巨大な惑星は2桁以上の衛星を従えていますが、実際の総数がいくつなのかは分かっていません。

今回、カーネギー研究所のスコット・S・シェパードさんたちの観測チームは、天王星の新衛星“S/2023 U 1”と、海王星の新衛星“S/2002 N 5”および“S/2021 N 1”の発見を公表しています。

天王星は約20年ぶりに衛星が追加され、その総数は28個。

海王星も約10年ぶりの衛星追加で、総数は16個になりました。

さらに、海王星の新衛星“S/2021 N 1”は、太陽系のすべての衛星の中で、惑星から最も遠くを公転する衛星の記録を更新したそうですよ。

なぜ木星や土星に対して天王星と海王星の衛星の総数は少ないのか

太陽系の惑星のうち、水星と金星を除くすべての惑星が1個以上の衛星を持っています。

特に巨大な4大惑星の木星・土星・天王星・海王星は、いずれも10個以上の恒久的な自然衛星を持っていることが確認されています。

2023年には木星と土星の新衛星が数10個も追加され、土星の衛星数は146個(※1)、木星の衛星数は95個になりました。

今回の報告以前では、天王星の衛星数は27個、海王星の衛星数は16個が確認されていました。

それでは、なぜ天王星と海王星では衛星の数が少ないのでしょうか?

その理由の1つに、どちらも地球から遠く離れているので、小さく暗い衛星からの反射光を見つけることが困難なことがあります。

実際、木星や土星では10キロ未満の衛星が多数発見されています。

でも、天王星と海王星の衛星は最小のものでも10キロ以上と考えられていて、それだけ小さな衛星を見つけることが難しいことが分かります。

また、衛星の軌道の性質も、観測に対して追加の困難を与えています。

暗い衛星を観測するには、感度の高い望遠鏡で長時間の露光を行う必要があります。

でも、衛星のすぐ近くで惑星が明るく輝いているので、衛星の光が隠されてしまうこともあります。

このため、衛星を撮影すること自体が困難になっています。

さらに、惑星から遠く離れた軌道を公転する衛星は、非常にゆっくりとした公転速度で動いているので、数日程度の撮影ではほとんど動いていないように見えてしまいます。

衛星であることを示すには、惑星に対する公転軌道を算出する必要があるので、年単位の間隔を置いて観測を行う必要があります。

暗い衛星の見つけ方

このような状況の中で、カーネギー研究所のスコット・S・シェパードさんたちの観測チームが報告したのは、天王星と海王星を公転する新しい衛星の発見でした。

シェパードさんは、そのような観測が難しい衛星を多数発見していることで知られていて、他の天文学者と協力して4大惑星の新たな衛星を2000年以降に100個以上も見つけています。

特に、木星と土星の衛星については、その半分以上の発見にシェパードさんが関わっています。

新衛星は、いずれも視等級が25~27等級という極めて暗い天体なので、そのまま撮影したとしても背景のノイズに埋もれてしまいます。

そこで、観測チームは観測方法を見直すことになります。

観測方法を、これまでの1回の長時間露光ではなく、数十回に分けた短時間の露光を重ね合わせる処理を行う方法に切り替えています。

こうすれば、衛星よりもずっと明るい惑星や背景の恒星からの光を抑えつつ、衛星からの暗い光を強調することができる訳です。

今回発見された新衛星は、いずれも1日当たり3~4時間の撮影時間中に5分間の短時間露光を繰り返し行われました。

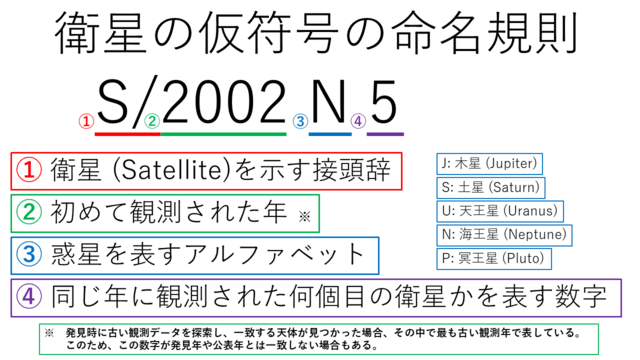

なお、これらの新衛星は発見されたばかりなので、固有名は与えられていません。

現時点では、機械的に割り当てられる仮符号が正式名称になります。

仮符号の“S/”の次に来る4桁の数字は、新たな衛星として認識された年を意味している訳ではなく、初めて観測された年になります。

天王星では20年ぶりの新衛星の発見

天王星の新衛星“S/2023 U 1”は、シェパードさんの他にも、ジェット推進研究所(JPL)のMarina BrozovicさんとJacobsonさんが見つけていました。

初めて“S/2023 U 1”の存在に気が付いたのは2023年11月4日こと。

その姿をとらえていたのは、南米チリ・ラスカンパナス天文台の“マゼラン望遠鏡(口径6.5メートル)”でした。

さらに、過去のデータを振り返って分析すると、最も古い観測記録はハワイのマウナケア山に設置された“すばる望遠鏡(口径8.2メートル)”による、2021年9月8日の撮影画像にまで遡ることが分かりました。

天王星に新しい衛星が見つかるのは実に約20年ぶりのことで、2003年10月9日に公表された第23衛星“マーガレット”以来となります。

“S/2023 U 1”は、天王星から平均で約798万キロ離れた楕円軌道を、約681日(約1.86年)かけて公転する逆行衛星(※2)だと分析されています。

この軌道の性質は天王星の他の衛星“キャリバン”や“ステファノ―”と似ています。

通常、衛星には神話に因んだ命名がされます。

ただ、天王星の場合には少し違っていて、衛星の固有名はウィリアム・シェイクスピアの戯曲か、アレキサンダー・ホープの詩“髪盗人”に登場する人物の名前にちなんで命名するという例外的な習慣があります。

現時点では、天王星から遠く離れた位置を公転する逆行衛星は、全てシェイクスピアの“テンペスト”の登場人物にちなんで命名されています。

なので、“S/2023 U 1”にも、そのような命名がされると予想されます。

海王星で見つかった明るさの違う2つの新衛星

2021年9月3日と10月6日、シェパードさんとBrozovicさん、Jacobsonさんの3氏による、“マゼラン望遠鏡”を用いた海王星の観測が行われました。

また、同年9月7日から8日にかけて行われたのは、“すばる望遠鏡”による同様の観測でした。

“すばる望遠鏡”による観測はシェパードさんの他、ハワイ大学のDavid Tholenさん、ノーザン・アリゾナ大学のChad Trujiloさん、近畿大学のPatryk Sofia Lykawaさんも参加しています。

その結果、確認されたのは、明るさの異なる未知の衛星が2個写っていることでした。

さらに、これらの衛星の発見が確実であることを示すため、2022年11月15日から16日、および2023年11月3日から4日にかけて、複数回の追観測が行われることになります。

用いられたのは、“マゼラン望遠鏡”と“すばる望遠鏡”、および南米チリのパラナル天文台の超大型望遠鏡“VLT”でした。

この追観測では、より正確に衛星からの光をとらえるために、BrozovicさんとJacobsonさんの作業による衛星の予測軌道から、撮影可能な位置の予測が行われていました。

その結果、2個とも真に海王星の周りを公転している衛星であることが確認されました。

また、過去の観測データを調べてみて分かったのは、2002年8月14日にM. HolmanさんとT. Gravさんによって南米チリのセロ・トロロ汎米天文台の“ブランコ4メートル望遠鏡”で撮影された画像や、同年9月3日にはB. Gladmanさんによって超大型望遠鏡“VLT”で撮影された画像に、明るい方の衛星が映っていたことでした。

ただ、これらの観測データだけでは衛星だと確定するには不十分なので、当時は見逃されていたそうです。

一方、暗い方の衛星は、今のところ過去の観測データからは見つかっていません。

こうした経緯から、明るい方の衛星は“S/2002 N 5”(※3)、暗い方の衛星は“S/2021 N 1”と命名されています。

現時点では、これらの明るさの違いは実際の直径の違いを反映していると考えられています。

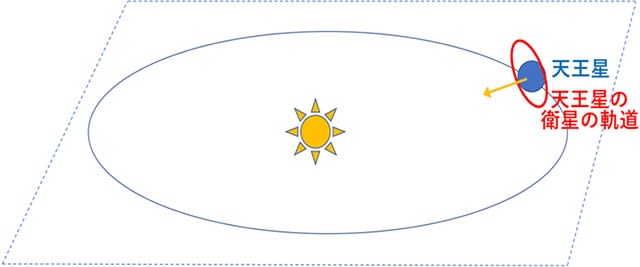

海王星から離れた軌道を公転する順行衛星と逆行衛星

推定される“S/2002 N 5”の直径は約23キロ、42度の傾斜した楕円軌道を公転する順行衛星です。

海王星からの平均距離は約2340万キロ、楕円軌道なので海王星に最も近づく時には約1060万キロ、最も遠ざかる時には約3620万キロまで距離が大幅に変化しています。

この長大な軌道を、“S/2002 N 5”は約8.60年(約3141日)かけて公転しています。

この公転軌道の性質は、海王星の他の衛星“サオ”や“ラオメディア”にも見られます。

一方、“S/2021 N 1”の直径は約14キロと推定され、発見されている海王星の衛星の中で最も小さなものとなる可能性があります。

ほぼ45度(※4)のかなり傾いた軌道を持つ逆行衛星で、その軌道の性質は海王星の他の衛星“プサマテ”や“ソネ”と似ています。

海王星からの平均距離は約5060万キロ、最も近づく時には約2830万キロ、最も遠ざかる時には約7290万キロまで距離が変化します。

これまで海王星の衛星“ソネ”が保持していた“惑星から最も遠い距離を公転する衛星”の記録を、平均距離と最も遠ざかる時の距離ともに更新しています。

この距離の遠大さのため、公転には約27.43年もかかり、これも“もっとも公転周期の長い衛星”の記録を更新しています。

日数に換算すると約1万18日となり、1万日以上かけて公転する衛星の発見は初めてのことでした。

“S/2021 N 1”の公転軌道は惑星と衛星というより、恒星と惑星と言える距離感と言えます。

海王星から最も遠ざかる時の約7290万キロという距離は、水星が太陽から最も遠ざかる時の約6980万キロを超えていました。

また、長期的に安定して衛星軌道を保てる限界(ヒル球)の半径の約63%に達しているので、安定して衛星として存在できる理論的な限界に近いと見なすこともできます。

海王星の衛星は、ギリシャ神話の海の神にちなんで命名されています。

“S/2002 N 5”や“S/2021 N1”と似た軌道を持つ衛星は、いずれも50柱の海の女神のグループであるネーレーイスに因んだ命名がされています。

なので、“S/2002 N 5”や“S/2021 N 1”もそれに因んだ命名がされると予想されます。

異なる場所で形成され現在の軌道に捕らえられた衛星

今回発見された3個の新衛星は、いずれも惑星からかなり離れた位置にあり、軌道は楕円形で傾き、似たような軌道を持つ別の衛星があるという特徴を持っています。

また、3個中2個は逆行衛星でした。

これらは不規則衛星(※5)と呼ばれ、惑星の誕生と同時に形作られたのではなく、後の時代に彗星などの小さな天体が捕獲されたものだと考えられています。

このため、似たような軌道を持つ衛星が複数存在することは、これらの衛星の起源を探るうえで役立つはずです。

例えば、衛星を詳しく観測し、色や明るさなどのデータを比較することで類似点を見出せれば、元は一つの天体だったことがはっきりします。

また、天王星や海王星の周辺で力学的なシミュレーションをする際に、どのくらいの大きさの破片がいくつ生じるのか、という答え合わせをするのにも役立つはずです。

今回の観測手法は、同じような性質を持つ衛星があれば、同時に発見されている可能性が高い方法です。

このため、天王星は直径約8キロ以上、海王星は直径約14キロ以上の衛星は、全て発見された可能性があります。

比較すると、木星の衛星は直径2キロ以上、土星の衛星は直径約3キロ以上のものが全て発見されている可能性があります。

こちらの記事もどうぞ

なかでも、木星や土星といった巨大な惑星は2桁以上の衛星を従えていますが、実際の総数がいくつなのかは分かっていません。

今回、カーネギー研究所のスコット・S・シェパードさんたちの観測チームは、天王星の新衛星“S/2023 U 1”と、海王星の新衛星“S/2002 N 5”および“S/2021 N 1”の発見を公表しています。

天王星は約20年ぶりに衛星が追加され、その総数は28個。

海王星も約10年ぶりの衛星追加で、総数は16個になりました。

さらに、海王星の新衛星“S/2021 N 1”は、太陽系のすべての衛星の中で、惑星から最も遠くを公転する衛星の記録を更新したそうですよ。

|

| 図1.今回発見が公表された3つの新衛星。(Credit: Scott S. Sheppard, Magellan telescope & Subaru telescope(丸囲みと衛星名は彩恵りり氏による加筆)) |

なぜ木星や土星に対して天王星と海王星の衛星の総数は少ないのか

太陽系の惑星のうち、水星と金星を除くすべての惑星が1個以上の衛星を持っています。

特に巨大な4大惑星の木星・土星・天王星・海王星は、いずれも10個以上の恒久的な自然衛星を持っていることが確認されています。

2023年には木星と土星の新衛星が数10個も追加され、土星の衛星数は146個(※1)、木星の衛星数は95個になりました。

※1.土星の衛星の中には、一時的に生じた環の塊である可能性が高いので、カウントから外されている衛星が3個ある。もし、これらを加えた場合、土星の衛星数は149個になります。

ただ、木星や土星に対して、天王星と海王星の衛星の総数はずっと少ないんですねー今回の報告以前では、天王星の衛星数は27個、海王星の衛星数は16個が確認されていました。

それでは、なぜ天王星と海王星では衛星の数が少ないのでしょうか?

その理由の1つに、どちらも地球から遠く離れているので、小さく暗い衛星からの反射光を見つけることが困難なことがあります。

実際、木星や土星では10キロ未満の衛星が多数発見されています。

でも、天王星と海王星の衛星は最小のものでも10キロ以上と考えられていて、それだけ小さな衛星を見つけることが難しいことが分かります。

また、衛星の軌道の性質も、観測に対して追加の困難を与えています。

暗い衛星を観測するには、感度の高い望遠鏡で長時間の露光を行う必要があります。

でも、衛星のすぐ近くで惑星が明るく輝いているので、衛星の光が隠されてしまうこともあります。

このため、衛星を撮影すること自体が困難になっています。

さらに、惑星から遠く離れた軌道を公転する衛星は、非常にゆっくりとした公転速度で動いているので、数日程度の撮影ではほとんど動いていないように見えてしまいます。

衛星であることを示すには、惑星に対する公転軌道を算出する必要があるので、年単位の間隔を置いて観測を行う必要があります。

暗い衛星の見つけ方

このような状況の中で、カーネギー研究所のスコット・S・シェパードさんたちの観測チームが報告したのは、天王星と海王星を公転する新しい衛星の発見でした。

シェパードさんは、そのような観測が難しい衛星を多数発見していることで知られていて、他の天文学者と協力して4大惑星の新たな衛星を2000年以降に100個以上も見つけています。

特に、木星と土星の衛星については、その半分以上の発見にシェパードさんが関わっています。

新衛星は、いずれも視等級が25~27等級という極めて暗い天体なので、そのまま撮影したとしても背景のノイズに埋もれてしまいます。

そこで、観測チームは観測方法を見直すことになります。

観測方法を、これまでの1回の長時間露光ではなく、数十回に分けた短時間の露光を重ね合わせる処理を行う方法に切り替えています。

こうすれば、衛星よりもずっと明るい惑星や背景の恒星からの光を抑えつつ、衛星からの暗い光を強調することができる訳です。

今回発見された新衛星は、いずれも1日当たり3~4時間の撮影時間中に5分間の短時間露光を繰り返し行われました。

|

| 図2.衛星の仮符号の命名規則。仮符号の“S/”の次に来る4桁の数字は、新たな衛星として認識された年を意味している訳ではなく、初めて観測された年になる。(Credit: 彩恵りり氏) |

現時点では、機械的に割り当てられる仮符号が正式名称になります。

仮符号の“S/”の次に来る4桁の数字は、新たな衛星として認識された年を意味している訳ではなく、初めて観測された年になります。

天王星では20年ぶりの新衛星の発見

天王星の新衛星“S/2023 U 1”は、シェパードさんの他にも、ジェット推進研究所(JPL)のMarina BrozovicさんとJacobsonさんが見つけていました。

初めて“S/2023 U 1”の存在に気が付いたのは2023年11月4日こと。

その姿をとらえていたのは、南米チリ・ラスカンパナス天文台の“マゼラン望遠鏡(口径6.5メートル)”でした。

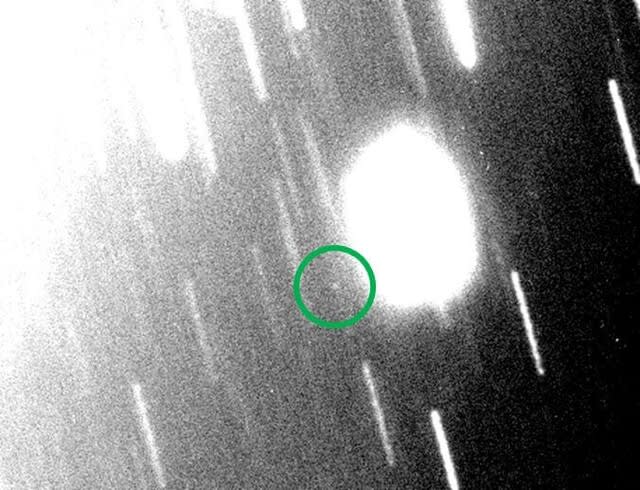

|

| 図3.“マゼラン望遠鏡”が2023年11月4日にとらえた“S/2023 U 1”(丸囲み内部の白点)。天王星は左上にあり、その一部が写り込んでいる。細長く伸びた線は背景にある恒星。望遠鏡を天王星や衛星の動きに合わせて動かしたため相対的に動いたように映っている。(Credit: Scott S. Sheppard, Magellan telescope(丸囲みは彩恵りり氏による加筆)) |

天王星に新しい衛星が見つかるのは実に約20年ぶりのことで、2003年10月9日に公表された第23衛星“マーガレット”以来となります。

“S/2023 U 1”は、天王星から平均で約798万キロ離れた楕円軌道を、約681日(約1.86年)かけて公転する逆行衛星(※2)だと分析されています。

この軌道の性質は天王星の他の衛星“キャリバン”や“ステファノ―”と似ています。

※2.通常の衛星の公転方向は惑星の自転方向と一致していて、これを“順行衛星”と呼ぶ。“逆行衛星”はその逆で、つまり衛星の公転方向が惑星の自転方向と逆となる。発見されている天王星の不規則衛星の中で“マーガレット”が唯一の順行衛星となる。

推定される“S/2023 U 1”の直径はわずか約8キロ、発見されている天王星の衛星の中で最も小さい可能性がありました。通常、衛星には神話に因んだ命名がされます。

ただ、天王星の場合には少し違っていて、衛星の固有名はウィリアム・シェイクスピアの戯曲か、アレキサンダー・ホープの詩“髪盗人”に登場する人物の名前にちなんで命名するという例外的な習慣があります。

現時点では、天王星から遠く離れた位置を公転する逆行衛星は、全てシェイクスピアの“テンペスト”の登場人物にちなんで命名されています。

なので、“S/2023 U 1”にも、そのような命名がされると予想されます。

海王星で見つかった明るさの違う2つの新衛星

2021年9月3日と10月6日、シェパードさんとBrozovicさん、Jacobsonさんの3氏による、“マゼラン望遠鏡”を用いた海王星の観測が行われました。

また、同年9月7日から8日にかけて行われたのは、“すばる望遠鏡”による同様の観測でした。

“すばる望遠鏡”による観測はシェパードさんの他、ハワイ大学のDavid Tholenさん、ノーザン・アリゾナ大学のChad Trujiloさん、近畿大学のPatryk Sofia Lykawaさんも参加しています。

|

| 図4.“マゼラン望遠鏡”が2021年9月3日にとらえた“S/2002 N 5”(丸囲み内部の白点)。(Credit: Scott S. Sheppard, Magellan telescope(丸囲みは彩恵りり氏による加筆)) |

|

| 図5.“すばる望遠鏡”が2021年9月7日にとらえた“S/2021 N 1”(丸囲み内部の白点)。“マゼラン望遠鏡”の撮影画像とは明暗が反転している。(Credit: Scott S. Sheppard, Subaru telescope (丸囲みは彩恵りり氏による加筆)) |

さらに、これらの衛星の発見が確実であることを示すため、2022年11月15日から16日、および2023年11月3日から4日にかけて、複数回の追観測が行われることになります。

用いられたのは、“マゼラン望遠鏡”と“すばる望遠鏡”、および南米チリのパラナル天文台の超大型望遠鏡“VLT”でした。

この追観測では、より正確に衛星からの光をとらえるために、BrozovicさんとJacobsonさんの作業による衛星の予測軌道から、撮影可能な位置の予測が行われていました。

その結果、2個とも真に海王星の周りを公転している衛星であることが確認されました。

また、過去の観測データを調べてみて分かったのは、2002年8月14日にM. HolmanさんとT. Gravさんによって南米チリのセロ・トロロ汎米天文台の“ブランコ4メートル望遠鏡”で撮影された画像や、同年9月3日にはB. Gladmanさんによって超大型望遠鏡“VLT”で撮影された画像に、明るい方の衛星が映っていたことでした。

ただ、これらの観測データだけでは衛星だと確定するには不十分なので、当時は見逃されていたそうです。

一方、暗い方の衛星は、今のところ過去の観測データからは見つかっていません。

こうした経緯から、明るい方の衛星は“S/2002 N 5”(※3)、暗い方の衛星は“S/2021 N 1”と命名されています。

現時点では、これらの明るさの違いは実際の直径の違いを反映していると考えられています。

※3.“S/2002 N 5”という仮符号は、2002年の観測データで見つかった5番目の海王星の衛星を意味している。1~4は発見当時に衛星だと確定し、現在では順に“ハリメデ”、“サオ”、“ラオメディア”、“ネソ”という固有名が与えられている。

海王星から離れた軌道を公転する順行衛星と逆行衛星

推定される“S/2002 N 5”の直径は約23キロ、42度の傾斜した楕円軌道を公転する順行衛星です。

海王星からの平均距離は約2340万キロ、楕円軌道なので海王星に最も近づく時には約1060万キロ、最も遠ざかる時には約3620万キロまで距離が大幅に変化しています。

この長大な軌道を、“S/2002 N 5”は約8.60年(約3141日)かけて公転しています。

この公転軌道の性質は、海王星の他の衛星“サオ”や“ラオメディア”にも見られます。

一方、“S/2021 N 1”の直径は約14キロと推定され、発見されている海王星の衛星の中で最も小さなものとなる可能性があります。

ほぼ45度(※4)のかなり傾いた軌道を持つ逆行衛星で、その軌道の性質は海王星の他の衛星“プサマテ”や“ソネ”と似ています。

※4.逆行衛星は90度を超えた軌道傾斜角で表されるので、カタログ上の“S/2021 N 1”の軌道傾斜角は134.5度となる。これをいずれかの水平面から測ると45.5度となる。

“S/2021 N 1”の公転軌道は非常に遠大なものになります。海王星からの平均距離は約5060万キロ、最も近づく時には約2830万キロ、最も遠ざかる時には約7290万キロまで距離が変化します。

これまで海王星の衛星“ソネ”が保持していた“惑星から最も遠い距離を公転する衛星”の記録を、平均距離と最も遠ざかる時の距離ともに更新しています。

この距離の遠大さのため、公転には約27.43年もかかり、これも“もっとも公転周期の長い衛星”の記録を更新しています。

日数に換算すると約1万18日となり、1万日以上かけて公転する衛星の発見は初めてのことでした。

“S/2021 N 1”の公転軌道は惑星と衛星というより、恒星と惑星と言える距離感と言えます。

海王星から最も遠ざかる時の約7290万キロという距離は、水星が太陽から最も遠ざかる時の約6980万キロを超えていました。

また、長期的に安定して衛星軌道を保てる限界(ヒル球)の半径の約63%に達しているので、安定して衛星として存在できる理論的な限界に近いと見なすこともできます。

海王星の衛星は、ギリシャ神話の海の神にちなんで命名されています。

“S/2002 N 5”や“S/2021 N1”と似た軌道を持つ衛星は、いずれも50柱の海の女神のグループであるネーレーイスに因んだ命名がされています。

なので、“S/2002 N 5”や“S/2021 N 1”もそれに因んだ命名がされると予想されます。

異なる場所で形成され現在の軌道に捕らえられた衛星

今回発見された3個の新衛星は、いずれも惑星からかなり離れた位置にあり、軌道は楕円形で傾き、似たような軌道を持つ別の衛星があるという特徴を持っています。

また、3個中2個は逆行衛星でした。

|

| 図6、今回発見された3個の衛星の性質の抜粋。(Credit: 彩恵りり氏) |

※5.不規則衛星とは、天文学において離心率が大きく傾いた順行軌道や逆行軌道を持つ衛星のこと。それらの衛星は規則衛星とは異なり、主星である惑星の近傍とは異なる場所で形成されたものが、現在の軌道に捕らえられたと推測されている。

似たような軌道を持つ衛星が複数存在するのは、捕獲された時に惑星と極端に近付き過ぎたか、別の天体との衝突でバラバラに分離したためだと考えられています。このため、似たような軌道を持つ衛星が複数存在することは、これらの衛星の起源を探るうえで役立つはずです。

例えば、衛星を詳しく観測し、色や明るさなどのデータを比較することで類似点を見出せれば、元は一つの天体だったことがはっきりします。

また、天王星や海王星の周辺で力学的なシミュレーションをする際に、どのくらいの大きさの破片がいくつ生じるのか、という答え合わせをするのにも役立つはずです。

今回の観測手法は、同じような性質を持つ衛星があれば、同時に発見されている可能性が高い方法です。

このため、天王星は直径約8キロ以上、海王星は直径約14キロ以上の衛星は、全て発見された可能性があります。

比較すると、木星の衛星は直径2キロ以上、土星の衛星は直径約3キロ以上のものが全て発見されている可能性があります。

|

| 図7.4大惑星の衛星の公転軌道半径と軌道傾斜角をプロットしたグラフ。今回発見された新衛星は記号内部が塗りつぶされている。(Credit: Scott S. Sheppard) |

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます