探査機“ロゼッタ”によるチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の観測データから、

彗星の表面に水の氷が存在することが決定的になりました。

いっぽうで、2014年11月に彗星に着陸した“フィラエ”は、

通信が途絶えたまま… 復活はかなり難しくなっているようです。

彗星表面にあった水の氷

ヨーロッパ宇宙機関の彗星探査機“ロゼッタ”は、

2014年の夏にチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に到着し、

周囲を飛行しながら観測を行ってきました。

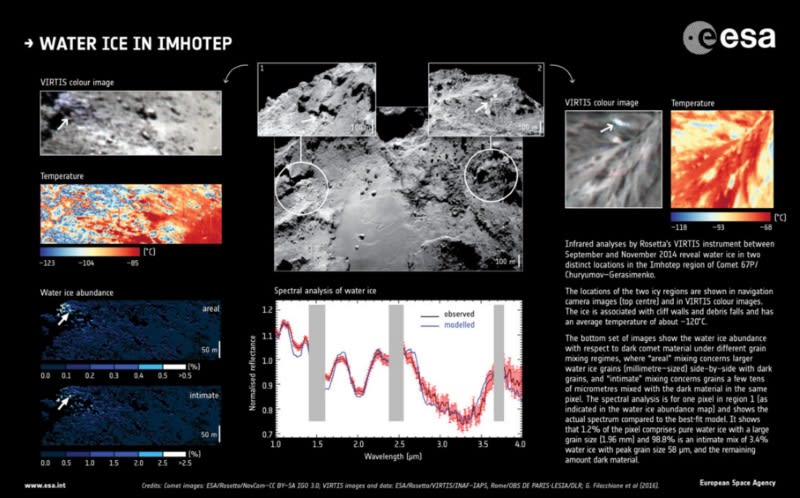

到着後間もなく取得した赤外線観測データの分析からは、

可視光線で明るく見えていた“イムホテプ”領域中の幅数十メートルほどの2地点に、

水の氷が含まれていることを確認しているんですねー

彗星から噴き出すガスの主成分は水蒸気ですが、

これまで水の氷は地表下にあると考えられていて、

表面にはほとんど見られていませんでした。

作られ方が違う複数の水の氷

それぞれの地点で純粋な水の氷は約5%を占め、

残りはすべて暗く乾燥した物質でした。

さらに、水の粒子には2種類あることが分かり、

1つは大きさが直径数十マイクロメートルで、

もう1つは約2ミリメートルでした。

いっぽう、アヒルのような形をした彗星の首の部分にある、

“ハピ”領域で見つかった粒子は、

大きさが数マイクロメートルしかありませんでした。

このような、様々な大きさの氷の粒子が意味しているのは何でしょうか?

それは形成メカニズムと、

形成されるまでの時間的スケールの違いと考えることができます。

チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の一日(自転周期)は12時間ほどで、

“ハピ”にあるとても小さな粒子は、

日々起こる氷の循環(凝結)によってできる薄い霜の層と関係しているようです。

それとは対照的に、

数ミリメートルサイズの粒子は、ゆっくりと時間をかけてできたようで

それが、ときどき浸食によって露出しているようです。

マイクロメートルサイズの粒子が典型的なサイズだと仮定すると、

観測されたミリメートルサイズのものは、

焼結や太陽の熱による、昇華といった二次的な氷の結晶の成長で説明できそうです。

現在研究グループでは、

彗星が太陽に近づいた昨年の夏ごろに得られたデータの分析を進めています。

これにより、熱の増加で表面に露出した氷が、

どのように変化したのかを調べるつもりなんですねー

彗星着陸機“フィラエ”のその後

着陸機“フィラエ”は、

2014年11月にチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の表面に降下するのですが、

太陽光の届かないところに着地してしまいます。

太陽光による充電が行えない“フィラエ”は、

電力を使い果たしてしまい、しばらくすると冬眠モードに…

その後、彗星が太陽に近づいて太陽電池が再充電されると、

昨年の6月に“フィラエ”は目を覚ましたんですねー

“ロゼッタ”を介して断続的に8回の通信を行ったものの、

7月9日に再び交信が途切れてしまいます。

それでも“フィラエ”復活への試みは続けられ、

今年の1月10日には、太陽電池パネルに積もったチリをふるい落としたり、

パネルを太陽の方向に向けたりするコマンドが送信されます。

残念ながら“フィラエ”からは何の信号も届かず…

ただ予定では、あと数回はコマンドを送信するそうです。

今後、彗星は太陽からどんどん遠ざかり、状況は悪くなるばかりです。

1月の末には彗星は太陽から約3億キロも離れてしまうんですねー

そして表面温度が摂氏51度以下になると、

“フィラエ”は二度と作動できなくなります。

“ロゼッタ”自体のミッションは9月末まで続きますが、

“フィラエ”については相当厳しい状況になっていて、

1月末までに応答がなければミッションは終了になるようです。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 彗星に大量の酸素分子があった!? 探査機“ロゼッタ”が検出

彗星の表面に水の氷が存在することが決定的になりました。

いっぽうで、2014年11月に彗星に着陸した“フィラエ”は、

通信が途絶えたまま… 復活はかなり難しくなっているようです。

彗星表面にあった水の氷

ヨーロッパ宇宙機関の彗星探査機“ロゼッタ”は、

2014年の夏にチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に到着し、

周囲を飛行しながら観測を行ってきました。

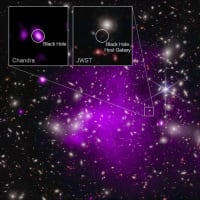

到着後間もなく取得した赤外線観測データの分析からは、

可視光線で明るく見えていた“イムホテプ”領域中の幅数十メートルほどの2地点に、

水の氷が含まれていることを確認しているんですねー

彗星から噴き出すガスの主成分は水蒸気ですが、

これまで水の氷は地表下にあると考えられていて、

表面にはほとんど見られていませんでした。

|

| “イムホテプ”における水の氷の赤外線観測結果。 |

作られ方が違う複数の水の氷

それぞれの地点で純粋な水の氷は約5%を占め、

残りはすべて暗く乾燥した物質でした。

さらに、水の粒子には2種類あることが分かり、

1つは大きさが直径数十マイクロメートルで、

もう1つは約2ミリメートルでした。

いっぽう、アヒルのような形をした彗星の首の部分にある、

“ハピ”領域で見つかった粒子は、

大きさが数マイクロメートルしかありませんでした。

このような、様々な大きさの氷の粒子が意味しているのは何でしょうか?

それは形成メカニズムと、

形成されるまでの時間的スケールの違いと考えることができます。

チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の一日(自転周期)は12時間ほどで、

“ハピ”にあるとても小さな粒子は、

日々起こる氷の循環(凝結)によってできる薄い霜の層と関係しているようです。

それとは対照的に、

数ミリメートルサイズの粒子は、ゆっくりと時間をかけてできたようで

それが、ときどき浸食によって露出しているようです。

マイクロメートルサイズの粒子が典型的なサイズだと仮定すると、

観測されたミリメートルサイズのものは、

焼結や太陽の熱による、昇華といった二次的な氷の結晶の成長で説明できそうです。

現在研究グループでは、

彗星が太陽に近づいた昨年の夏ごろに得られたデータの分析を進めています。

これにより、熱の増加で表面に露出した氷が、

どのように変化したのかを調べるつもりなんですねー

彗星着陸機“フィラエ”のその後

着陸機“フィラエ”は、

2014年11月にチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の表面に降下するのですが、

太陽光の届かないところに着地してしまいます。

太陽光による充電が行えない“フィラエ”は、

電力を使い果たしてしまい、しばらくすると冬眠モードに…

その後、彗星が太陽に近づいて太陽電池が再充電されると、

昨年の6月に“フィラエ”は目を覚ましたんですねー

“ロゼッタ”を介して断続的に8回の通信を行ったものの、

7月9日に再び交信が途切れてしまいます。

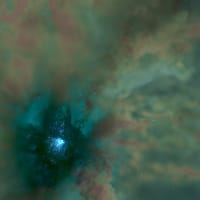

それでも“フィラエ”復活への試みは続けられ、

今年の1月10日には、太陽電池パネルに積もったチリをふるい落としたり、

パネルを太陽の方向に向けたりするコマンドが送信されます。

残念ながら“フィラエ”からは何の信号も届かず…

ただ予定では、あと数回はコマンドを送信するそうです。

|

| 1月8日付けのロゼッタのブログの表紙。 |

今後、彗星は太陽からどんどん遠ざかり、状況は悪くなるばかりです。

1月の末には彗星は太陽から約3億キロも離れてしまうんですねー

そして表面温度が摂氏51度以下になると、

“フィラエ”は二度と作動できなくなります。

“ロゼッタ”自体のミッションは9月末まで続きますが、

“フィラエ”については相当厳しい状況になっていて、

1月末までに応答がなければミッションは終了になるようです。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 彗星に大量の酸素分子があった!? 探査機“ロゼッタ”が検出