2014年にチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に着陸を行ったヨーロッパ宇宙機関の探査機“フィラエ”。

着陸時に機体の固定に失敗し、“フィラエ”は彗星表面で2回バウンドし飛ばされてしまうんですねー

今回発表されたのは、2回目にバウンドした場所を特定したこと。

その際に取得されたデータから、彗星の氷の内部がカプチーノの泡より柔らかいことが判明したそうです。

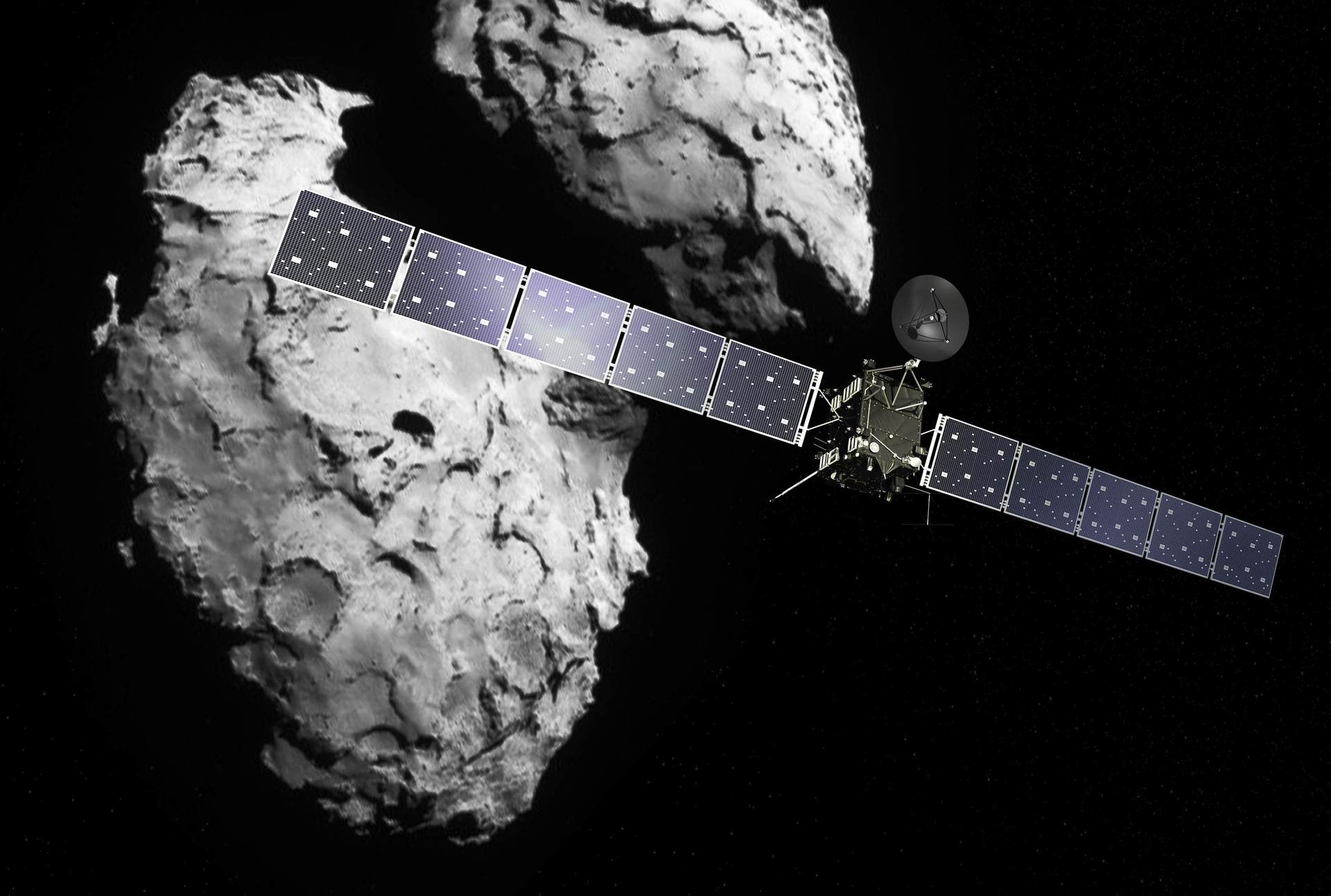

名前は“ロゼッタ”と“フィラエ”、ヨーロッパ宇宙機関の彗星探査機(母船)と着陸機でした。

“ロゼッタ”と“フィラエ”は10年を超える64億キロの航海を経て、2014年8月6日に目的地のチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に到達。

“ロゼッタ”は史上初めて彗星の周回軌道にのり、観測を始めることになります。

“ロゼッタ”の目的は、太陽系初期に生まれたチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星を探査することで、太古の氷とチリの塊である彗星の謎を解明することでした。

“フィラエ”は母船の“ロゼッタ”から分離され、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星へ降下していきます。

人類は初めて彗星に探査機を着地させることに成功するんですねー

ただ、機体の固定に失敗した“フィラエ”は、バウンドして飛ばされることに…

“フィラエ”は着地点の正確な位置が分からず、行方不明になってしまいます。

どうやら“フィラエ”は、日が当らない岩陰に傾いて着地したようで、太陽光による発電が出来ない状態になっていました。

調査は、あらかじめ充電されていたバッテリーを使うことで開始し、当初予定されていた観測をほぼ完了。

ただ、着陸から約57時間後にバッテリー切れで“フィラエ”は活動を停止し、冬眠モードに入ってしまいます。

チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星を周回している“ロゼッタ”を経由して、不安定ながらも通信が行えたんですねー

再起動が行えた理由は、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の太陽に近づく軌道にあったようです。

徐々に太陽に近づくにつれ、“フィラエ”に当たる太陽光の量も増えていきます。

太陽電池パネルによってバッテリーが再充電され、再起動が行えたようです。

でも、6月24日を最後に、また通信が途絶えることになります。

その後、散発的ながら信号が地表に届くことはあったものの、探査活動を再開するまでには至らず…

“フィラエ”は2016年7月28日には運用を断念されてしまいます。

着地以降、通信こそ“ロゼッタ”を経由し地球に届いたものの、当初予定していた地点から外れた場所に着地してしまった“フィラエ”の正確な着地点や、着地後の姿は不明のままでした。

ところが、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星を周回していた“ロゼッタ”が9月2日に撮影した画像に、“フィラエ”が写っていたんですねー

彗星表面約2.7キロの高度から、“ロゼッタ”に搭載された“オシリス狭角カメラ”がとらえていたのは、3本脚のうちの2本を伸ばした“フィラエ”の機体でした。

一方、およそ2年間にわたってチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星を観測し、数多くのデータを地球に送り続けてくれた“ロゼッタ”は、9月に彗星への制御衝突を行いミッションを終了。

電力不足により搭載された科学実験機器を、効果的に機能させることが難しくなることが理由でした。

太陽に最接近した後の“チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星”は、再び6年半もの旅を始めることになります。

太陽から離れてしまうので、“ロゼッタ”は十分な電力を太陽光発電からは得られなくなるんですねー

“フィラエ”に搭載されたセンサーが示していたのは、2回目にバウンドした際に地面を掘っていたこと。

つまり、そこには彗星表面に隠されていた、太陽系ができたころの氷が露出している可能性が高く、その場所を見つけることは彗星の謎解明に重要になります。

この発見で重要になったのは、“ロゼッタ”の高分解能カメラの情報のほか、“フィラエ”に搭載された磁力計ブームの情報でした。

このブームは“フィラエ”本体から48センチほど突き出していて、その磁気データからブームが氷の中に突き刺さった際の時刻を推定することができたそうです。

また、着地時の“フィラエ”の加速度を推定することにも役立つほか、“ロゼッタ”の磁力計が同時に収集したデータと照らし合わせることで、“フィラエ”の姿勢を決定することもできました。

その結果、判明したのは“フィラエ”が2回目のタッチダウン地点で2分間近くも過ごしたこと。

その後、転がるように動き、少なくとも4回、機体の各所が彗星に接地していたようです。

“ロゼッタ”が撮影した画像からは、“フィラエ”の上面が氷の中に約25センチ沈んだ時にできた痕跡が、はっきりと確認できました。

さらに、“フィラエ”の磁力計ブームのデータから分かったのは、“フィラエ”がこの窪みを作るのに3秒かかったこと。

この“フィラエ”によって作られた窪みの形が、上から見たときに頭蓋骨を連想させたことから、この地域は“頭蓋骨上の尾根(skull top ridge)”と名付けられています。

これにより露出したのは、彗星表面に隠されていた氷です。

この氷は、これまで太陽の放射線から守られていた、つまり宇宙風化を受けていない、彗星が形成された当時の氷と言えます。

“フィラエ”のバウンド前と後に“ロゼッタ”から撮影した画像を分析したところ、暗闇の中で輝く光点として現れていることも確認されています。

岩塊(ボルダー)の中の氷の粒の間に、どれだけの空隙があるかという空隙率の推定は約75%。

この値は、以前に別の研究で推定された彗星全体の空隙率とも一致したそうです。

また、この値は地表から地下約1メートルまでだと、どこでも均質であることが示されています。

“頭蓋骨上の尾根”の岩塊では、約45億年前に形成された彗星の地表から約1メートル内部までの、平均的な状態を表しているようです。

“フィラエ”が転がり押し付けるという単純な行為によって分かったのは、何十億年も前からある古代の氷の混合物が非常に柔らかいこと。

カプチーノの泡や泡風呂の泡、海岸の波の上にある泡よりもフワフワしているようです。

このことは、“フィラエ”の着陸失敗を埋め合わせる以上のこと、彗星の性質について重要なことを教えてくれたといえます。

特に、彗星表面の強度を理解することは、将来の着陸ミッションにとって非常に重要なことになります。

将来の彗星探査機に必要になる、着陸装置の設計やサンプル回収機構の仕組みなどに、きっと活かされるはずです。

こちらの記事もどうぞ

着陸時に機体の固定に失敗し、“フィラエ”は彗星表面で2回バウンドし飛ばされてしまうんですねー

今回発表されたのは、2回目にバウンドした場所を特定したこと。

その際に取得されたデータから、彗星の氷の内部がカプチーノの泡より柔らかいことが判明したそうです。

史上初めて彗星の周回軌道にのった探査機“ロゼッタ”

2004年3月2日、2つの探査機が彗星に向けてギアナ宇宙センターから旅立ちました。名前は“ロゼッタ”と“フィラエ”、ヨーロッパ宇宙機関の彗星探査機(母船)と着陸機でした。

古代エジプト文字ヒエログリフの謎を解読する手掛かり、石板“ロゼッタストーン”にちなんで名付けられている。

“ロゼッタ”と“フィラエ”は10年を超える64億キロの航海を経て、2014年8月6日に目的地のチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に到達。

“ロゼッタ”は史上初めて彗星の周回軌道にのり、観測を始めることになります。

“ロゼッタ”の目的は、太陽系初期に生まれたチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星を探査することで、太古の氷とチリの塊である彗星の謎を解明することでした。

史上初めて彗星に着地した探査機“フィラエ”

そして2014年11月のこと。“フィラエ”は母船の“ロゼッタ”から分離され、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星へ降下していきます。

人類は初めて彗星に探査機を着地させることに成功するんですねー

ただ、機体の固定に失敗した“フィラエ”は、バウンドして飛ばされることに…

“フィラエ”は着地点の正確な位置が分からず、行方不明になってしまいます。

どうやら“フィラエ”は、日が当らない岩陰に傾いて着地したようで、太陽光による発電が出来ない状態になっていました。

当初、“フィラエ”が目指していたのは、“アギルキアと名付けられた場所への着陸だった。

調査は、あらかじめ充電されていたバッテリーを使うことで開始し、当初予定されていた観測をほぼ完了。

ただ、着陸から約57時間後にバッテリー切れで“フィラエ”は活動を停止し、冬眠モードに入ってしまいます。

|

| 彗星着陸機“フィラエ”のイメージ図。2014年にチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に着地したが、その時どのような道程をたどったのかはこれまで謎だった。(Credit: ESA/ATG medialab) |

“ロゼッタ”が行方不明の“フィラエ”を発見

ところが、7か月後の6月13日のこと、“フィラエ”は再起動に成功。チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星を周回している“ロゼッタ”を経由して、不安定ながらも通信が行えたんですねー

再起動が行えた理由は、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の太陽に近づく軌道にあったようです。

徐々に太陽に近づくにつれ、“フィラエ”に当たる太陽光の量も増えていきます。

太陽電池パネルによってバッテリーが再充電され、再起動が行えたようです。

でも、6月24日を最後に、また通信が途絶えることになります。

その後、散発的ながら信号が地表に届くことはあったものの、探査活動を再開するまでには至らず…

“フィラエ”は2016年7月28日には運用を断念されてしまいます。

着地以降、通信こそ“ロゼッタ”を経由し地球に届いたものの、当初予定していた地点から外れた場所に着地してしまった“フィラエ”の正確な着地点や、着地後の姿は不明のままでした。

ところが、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星を周回していた“ロゼッタ”が9月2日に撮影した画像に、“フィラエ”が写っていたんですねー

彗星表面約2.7キロの高度から、“ロゼッタ”に搭載された“オシリス狭角カメラ”がとらえていたのは、3本脚のうちの2本を伸ばした“フィラエ”の機体でした。

彗星表面で2回バウンドした“フィラエ”は、最終的に“アビドス”と名付けられた場所に着地していた。

一方、およそ2年間にわたってチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星を観測し、数多くのデータを地球に送り続けてくれた“ロゼッタ”は、9月に彗星への制御衝突を行いミッションを終了。

電力不足により搭載された科学実験機器を、効果的に機能させることが難しくなることが理由でした。

太陽に最接近した後の“チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星”は、再び6年半もの旅を始めることになります。

太陽から離れてしまうので、“ロゼッタ”は十分な電力を太陽光発電からは得られなくなるんですねー

“フィラエ”が2回目にバウンドした場所を発見

今回研究チームが特定に成功したのは、“フィラエ”が2回目にバウンドした場所でした。“フィラエ”に搭載されたセンサーが示していたのは、2回目にバウンドした際に地面を掘っていたこと。

つまり、そこには彗星表面に隠されていた、太陽系ができたころの氷が露出している可能性が高く、その場所を見つけることは彗星の謎解明に重要になります。

この発見で重要になったのは、“ロゼッタ”の高分解能カメラの情報のほか、“フィラエ”に搭載された磁力計ブームの情報でした。

このブームは“フィラエ”本体から48センチほど突き出していて、その磁気データからブームが氷の中に突き刺さった際の時刻を推定することができたそうです。

また、着地時の“フィラエ”の加速度を推定することにも役立つほか、“ロゼッタ”の磁力計が同時に収集したデータと照らし合わせることで、“フィラエ”の姿勢を決定することもできました。

その結果、判明したのは“フィラエ”が2回目のタッチダウン地点で2分間近くも過ごしたこと。

その後、転がるように動き、少なくとも4回、機体の各所が彗星に接地していたようです。

“ロゼッタ”が撮影した画像からは、“フィラエ”の上面が氷の中に約25センチ沈んだ時にできた痕跡が、はっきりと確認できました。

さらに、“フィラエ”の磁力計ブームのデータから分かったのは、“フィラエ”がこの窪みを作るのに3秒かかったこと。

この“フィラエ”によって作られた窪みの形が、上から見たときに頭蓋骨を連想させたことから、この地域は“頭蓋骨上の尾根(skull top ridge)”と名付けられています。

|

| “フィラエ”が2回目のバウンド時にどのような動きをしたのかを示した図。(Credit: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA; Data: ESA/Rosetta/Philae/ROMAP; Analysis: O’Rourke et al (2020)) |

彗星の氷の内部はカプチーノの泡より柔らかい

“フィラエ”が転がることで、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の氷を覆っていた炭素質のチリが削られました。これにより露出したのは、彗星表面に隠されていた氷です。

この氷は、これまで太陽の放射線から守られていた、つまり宇宙風化を受けていない、彗星が形成された当時の氷と言えます。

“フィラエ”のバウンド前と後に“ロゼッタ”から撮影した画像を分析したところ、暗闇の中で輝く光点として現れていることも確認されています。

岩塊(ボルダー)の中の氷の粒の間に、どれだけの空隙があるかという空隙率の推定は約75%。

この値は、以前に別の研究で推定された彗星全体の空隙率とも一致したそうです。

また、この値は地表から地下約1メートルまでだと、どこでも均質であることが示されています。

“頭蓋骨上の尾根”の岩塊では、約45億年前に形成された彗星の地表から約1メートル内部までの、平均的な状態を表しているようです。

“フィラエ”が転がり押し付けるという単純な行為によって分かったのは、何十億年も前からある古代の氷の混合物が非常に柔らかいこと。

カプチーノの泡や泡風呂の泡、海岸の波の上にある泡よりもフワフワしているようです。

このことは、“フィラエ”の着陸失敗を埋め合わせる以上のこと、彗星の性質について重要なことを教えてくれたといえます。

特に、彗星表面の強度を理解することは、将来の着陸ミッションにとって非常に重要なことになります。

将来の彗星探査機に必要になる、着陸装置の設計やサンプル回収機構の仕組みなどに、きっと活かされるはずです。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます