モントリオール大学のPierre-Alexis Royさんを筆頭とする研究チームは、うお座の方向約97光年先で見つかった太陽系外惑星“GJ 9827 d”の大気中に存在する水蒸気を検出したとする研究成果を発表しました。

研究チームによると、“GJ 9827 d”のサイズは地球と比べて直径は約1.96倍、質量は約3.4倍。

主星の“GJ 9827”を約6.2日周期で公転しています。

公転軌道が主星の近くになるので、表面温度は金星に近い約425℃と推定されています。

主星の“GJ 9827”は太陽と比べて直径と質量がどちらも約0.6倍、表面温度は約4030℃の橙色矮星(K型主系列星)で、“GJ 9827 d”以外に2つの系外惑星“GJ 9827 b”と“GJ 9827 c”が見つかっています。

系外惑星の大気成分

今回の研究では、“GJ 9827 d”の大気成分を調べるため、ハッブル宇宙望遠鏡の広視野カメラ3“WFC3”を使用しています。

地球から見て系外惑星“GJ 9827 d”が恒星(主星)の手前を通過(トランジット)している時に、系外惑星の大気を通過してきた主星のスペクトル“透過スペクトル”を調べています。

個々の元素は決まった波長の光を吸収する性質があるので、透過スペクトルには大気に含まれる元素に対応した波長で光の強度が弱まる箇所“吸収線”が現れることになります。

この“透過スペクトル”と“主星から直接届いた光のスペクトル”を比較することで吸収線を調べることができ、その波長から元素の種類を直接特定することができます。

研究チームでは、この波長から検出されたのが水蒸気だと結論付けています。

仮に“GJ 9827 d”の大気に雲があったとしてもその高度は低いので、ハッブル宇宙望遠鏡の観測で雲の上にある水蒸気を検出できるとされています。

このことから“GJ 9827 d”は、これまでに大気中の水蒸気が検出された最小の系外惑星になりました。

どのようなタイプの系外惑星なのか

まだ、“GJ 9827 d”の大気を構成する物質全体に対して、水蒸気の占める割合がどれくらいなのかは、結論が出ていません。

可能性として考えられるのは、

1.“水素が豊富な大気中に少量の水蒸気が含まれている場合”

2.“水素やヘリウムでできた原始的な大気を失った後に残された、水蒸気を主成分とする大気が存在する場合”

の2通りです。

前者の場合、“GJ 9827 d”はミニ・ネプチューン(mini Neptune)やサブ・ネプチューン(sub Neptune)と呼ばれるタイプの惑星ということになります。

後者の場合だと、太陽系の氷衛星のように水と岩の比率がおよそ半分ずつで、小さな岩石質の本体が大量の水蒸気に包まれている惑星の可能性があります。

ハッブル宇宙望遠鏡を運用する宇宙望遠鏡科学研究所(STScI)では、その様子を“木星の衛星エウロパのより暖かいバージョン”と表現しています。

どちらの場合だっとしても興味深い惑星に違いはありません。

質量が比較的小さく、主星の“GJ 9827”に近い軌道を公転しているので、“GJ 9827 d”は10億年ごとに地球の質量の半分以上に相当する物質を失っていることが考えられます。

“GJ 9827 d”は、形成されてからすでに約60億年が経っていると見られています。

このことから、膨張した水素やヘリウムの大気を今も保持している可能性は低く、水蒸気の豊富な大気を持つ海洋惑星(Water world、表面を厚い水の層に覆われた惑星)と仮定する方が、ハッブル宇宙望遠鏡や地上からの観測データをうまく説明できると、研究チームは考えています。

“GJ 9827 d”は、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の重要な観測対象になっています。

なので、海洋惑星の可能性がある“GJ 9827 d”の性質が確認されると同時に、主に水蒸気でできた大気が初めて直接検出されるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

研究チームによると、“GJ 9827 d”のサイズは地球と比べて直径は約1.96倍、質量は約3.4倍。

主星の“GJ 9827”を約6.2日周期で公転しています。

公転軌道が主星の近くになるので、表面温度は金星に近い約425℃と推定されています。

主星の“GJ 9827”は太陽と比べて直径と質量がどちらも約0.6倍、表面温度は約4030℃の橙色矮星(K型主系列星)で、“GJ 9827 d”以外に2つの系外惑星“GJ 9827 b”と“GJ 9827 c”が見つかっています。

本研究の成果をまとめた論文は“The Astrophysical Journal Lettersに掲載されました。

|

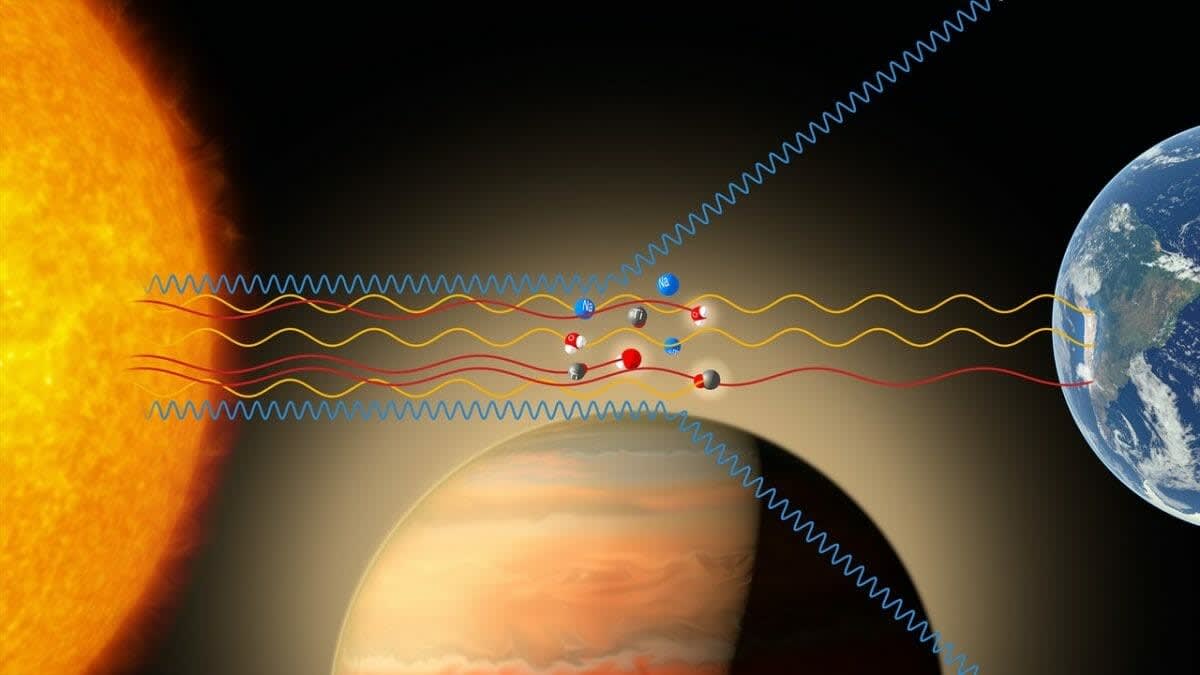

| 図1.太陽系外惑星“GJ 9827 d”(右上)のイメージ図。(Credit: NASA, ESA, Leah Hustak and Ralf Crawford (STScI)) |

系外惑星の大気成分

今回の研究では、“GJ 9827 d”の大気成分を調べるため、ハッブル宇宙望遠鏡の広視野カメラ3“WFC3”を使用しています。

地球から見て系外惑星“GJ 9827 d”が恒星(主星)の手前を通過(トランジット)している時に、系外惑星の大気を通過してきた主星のスペクトル“透過スペクトル”を調べています。

個々の元素は決まった波長の光を吸収する性質があるので、透過スペクトルには大気に含まれる元素に対応した波長で光の強度が弱まる箇所“吸収線”が現れることになります。

この“透過スペクトル”と“主星から直接届いた光のスペクトル”を比較することで吸収線を調べることができ、その波長から元素の種類を直接特定することができます。

研究チームでは、この波長から検出されたのが水蒸気だと結論付けています。

仮に“GJ 9827 d”の大気に雲があったとしてもその高度は低いので、ハッブル宇宙望遠鏡の観測で雲の上にある水蒸気を検出できるとされています。

このことから“GJ 9827 d”は、これまでに大気中の水蒸気が検出された最小の系外惑星になりました。

どのようなタイプの系外惑星なのか

まだ、“GJ 9827 d”の大気を構成する物質全体に対して、水蒸気の占める割合がどれくらいなのかは、結論が出ていません。

可能性として考えられるのは、

1.“水素が豊富な大気中に少量の水蒸気が含まれている場合”

2.“水素やヘリウムでできた原始的な大気を失った後に残された、水蒸気を主成分とする大気が存在する場合”

の2通りです。

前者の場合、“GJ 9827 d”はミニ・ネプチューン(mini Neptune)やサブ・ネプチューン(sub Neptune)と呼ばれるタイプの惑星ということになります。

後者の場合だと、太陽系の氷衛星のように水と岩の比率がおよそ半分ずつで、小さな岩石質の本体が大量の水蒸気に包まれている惑星の可能性があります。

ハッブル宇宙望遠鏡を運用する宇宙望遠鏡科学研究所(STScI)では、その様子を“木星の衛星エウロパのより暖かいバージョン”と表現しています。

どちらの場合だっとしても興味深い惑星に違いはありません。

質量が比較的小さく、主星の“GJ 9827”に近い軌道を公転しているので、“GJ 9827 d”は10億年ごとに地球の質量の半分以上に相当する物質を失っていることが考えられます。

“GJ 9827 d”は、形成されてからすでに約60億年が経っていると見られています。

このことから、膨張した水素やヘリウムの大気を今も保持している可能性は低く、水蒸気の豊富な大気を持つ海洋惑星(Water world、表面を厚い水の層に覆われた惑星)と仮定する方が、ハッブル宇宙望遠鏡や地上からの観測データをうまく説明できると、研究チームは考えています。

“GJ 9827 d”は、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の重要な観測対象になっています。

なので、海洋惑星の可能性がある“GJ 9827 d”の性質が確認されると同時に、主に水蒸気でできた大気が初めて直接検出されるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ