10月8日に見られた皆既月食は、

地上だけでなく、1億キロ以上彼方の水星からも観測されていたんですねー

画像は、部分食が始まる頃から、

皆既月食が始まる頃まで、

水星を周回するNASAの探査機“メッセンジャー”が、2分おきに撮影した画像をつなげたもの。

この画像から、月が地球の影に入り、

かき消されたように見えなくなるようすが分かります。

“メッセンジャー”は2011年3月に史上初めて水星の周回軌道に入り、

3000周以上の周回を重ねながら、

地図作成や元素組成の調査などを行っていました。

すでに予定されていた観測ミッションは終了していて、

あと5か月で燃料を使い果たして水星の地表に落下、運用を終了することになります。

地上だけでなく、1億キロ以上彼方の水星からも観測されていたんですねー

|

| “メッセンジャー”がとらえた月食。 画面中央の地球と並んで見えていた月(画像右)が、 地球の影に隠れて消えていく。 |

画像は、部分食が始まる頃から、

皆既月食が始まる頃まで、

水星を周回するNASAの探査機“メッセンジャー”が、2分おきに撮影した画像をつなげたもの。

この画像から、月が地球の影に入り、

かき消されたように見えなくなるようすが分かります。

“メッセンジャー”は2011年3月に史上初めて水星の周回軌道に入り、

3000周以上の周回を重ねながら、

地図作成や元素組成の調査などを行っていました。

すでに予定されていた観測ミッションは終了していて、

あと5か月で燃料を使い果たして水星の地表に落下、運用を終了することになります。

|

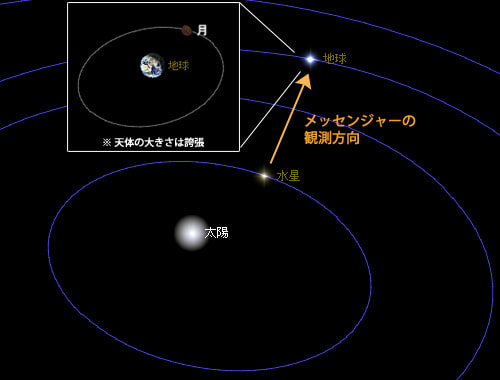

| 10月8日の月食中の、各天体の位置関係。 |