神威岳から1週間、太股の筋肉痛も癒えたのでちょっと軽めの山へ行きたいと思いペンケヌーシ岳に行くことにしました。

今日もSz氏と一緒に登ります。

7月8日

早朝に札幌を発ち日帰りの予定で出発します。

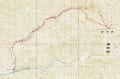

ペンケヌーシ岳に行くには日高町から日勝峠に向かって走り、国道を右折してペンケヌーシ林道を走ります。

途中にはチロロ岳の登山口もあります。

ペンケヌーシ林道は7月5日に通れるようになったばかりでした。

国道から20分ほど走ると登山口となる駐車場に到着です。

札幌からは3時間ほどかかるでしょうか。

駐車場には2台の車が止まっていました。

早速、身支度を整えてスタートです。

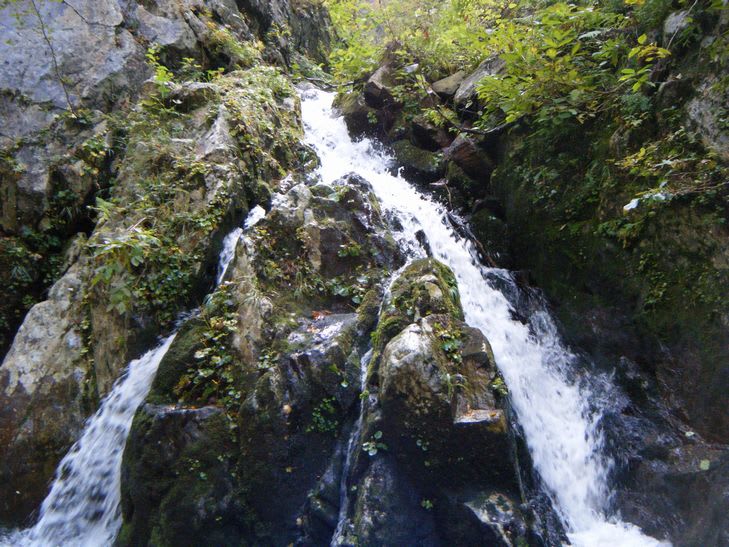

歩き出すとすぐ目の前には堂々とした滝が轟音をたてて流れ落ちています。

この滝を登るのは無理!

と思ったら右手の左岸に林道が延びています。

この林道を登っていきます。

林道に架かる橋らしい残骸があるところに来ます。

この先は林道に沢水が流れ込み林道だか沢だか分からない路となりますが、沢水の量がそれほど多くはないのでそのまま歩いていきます。

(この流された橋の地点が一つのポイントでした。)

ここから沢に沿って歩く方が距離的には短いのです。

私達は林道をドンドン詰めていきます。

林道が二股に分かれますが、直進する方には赤いテープが貼られています。

ここは左へ曲がります。

笹の密集した林道となります。

そしてその先に沢へはいる入口がありました。

ここからは沢登りになります。

といっても、小さな沢です。

夏靴で充分歩けますが、沢水が多いので長靴でも良いかもしれません。

沢に沿って登っていくと3人の男性が歩いています。

この人達を抜いていくと行く手に雪渓が見えてきます。

第1花苑の辺りでしょうか?

この雪渓をやや左寄りに登ります。

するとその先のもっと大きな雪渓がありました。

この雪渓が第2花苑の辺りでしょうか?

ここは右手に進んでいくと稜線にある登山道に出ます。

そこで休憩を取っていると、上の方から長靴を履いた男性が降りてきます。

「道を間違わなかったか?」と聞いてきます。

聞くとこの男性はこの雪渓から左手に山頂があると思い登山道を探したと言います。

地図を持っていないのかと聞くと持っていないと言います。

単独で歩くなら地図くらい用意しておかなければ遭難の危険性があると思いますが、そんなことには頓着していないようです。

さて、追い抜いた3人組もやってきました。

話を聞くと九州から来ているようです。

この時期、本州は梅雨の季節です。

梅雨が無く天気のいい北海道の山を楽しみに来ているようです。

しかし、そんな人たちがこのペンケヌーシ岳に来るとは渋い選択だと思いました。

山頂が見えています。

登山口から2時間半ほどで山頂に着きました。

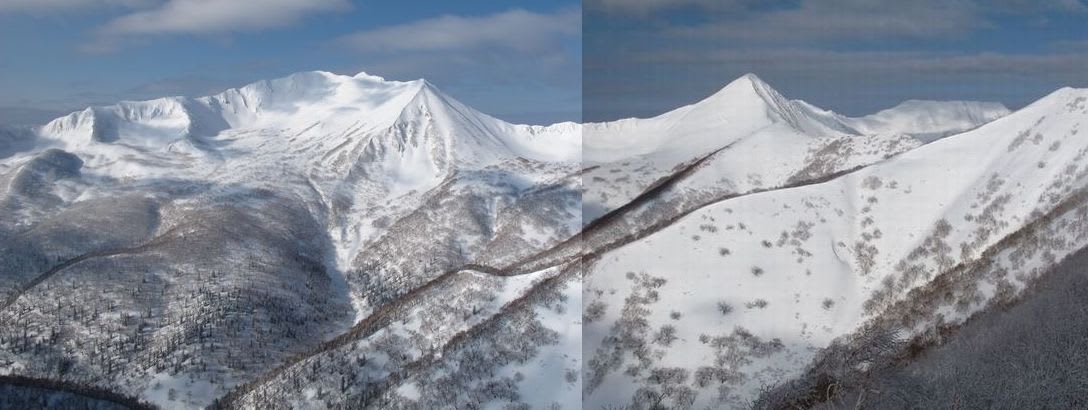

目の前にはチロロ岳、その奥には1967m峰の姿も見えます。

山頂で気持ちいい風に吹かれながら北日高の眺望を楽しみます。

風が涼しく本当に気持ちのいい山頂でした。

この日の札幌は、何と33度まで気温が上がったそうです。

気持ちのいい山頂からは考えられない気温でした。

今日もSz氏と一緒に登ります。

7月8日

早朝に札幌を発ち日帰りの予定で出発します。

ペンケヌーシ岳に行くには日高町から日勝峠に向かって走り、国道を右折してペンケヌーシ林道を走ります。

途中にはチロロ岳の登山口もあります。

ペンケヌーシ林道は7月5日に通れるようになったばかりでした。

国道から20分ほど走ると登山口となる駐車場に到着です。

札幌からは3時間ほどかかるでしょうか。

駐車場には2台の車が止まっていました。

早速、身支度を整えてスタートです。

歩き出すとすぐ目の前には堂々とした滝が轟音をたてて流れ落ちています。

この滝を登るのは無理!

と思ったら右手の左岸に林道が延びています。

この林道を登っていきます。

林道に架かる橋らしい残骸があるところに来ます。

この先は林道に沢水が流れ込み林道だか沢だか分からない路となりますが、沢水の量がそれほど多くはないのでそのまま歩いていきます。

(この流された橋の地点が一つのポイントでした。)

ここから沢に沿って歩く方が距離的には短いのです。

私達は林道をドンドン詰めていきます。

林道が二股に分かれますが、直進する方には赤いテープが貼られています。

ここは左へ曲がります。

笹の密集した林道となります。

そしてその先に沢へはいる入口がありました。

ここからは沢登りになります。

といっても、小さな沢です。

夏靴で充分歩けますが、沢水が多いので長靴でも良いかもしれません。

沢に沿って登っていくと3人の男性が歩いています。

この人達を抜いていくと行く手に雪渓が見えてきます。

第1花苑の辺りでしょうか?

この雪渓をやや左寄りに登ります。

するとその先のもっと大きな雪渓がありました。

この雪渓が第2花苑の辺りでしょうか?

ここは右手に進んでいくと稜線にある登山道に出ます。

そこで休憩を取っていると、上の方から長靴を履いた男性が降りてきます。

「道を間違わなかったか?」と聞いてきます。

聞くとこの男性はこの雪渓から左手に山頂があると思い登山道を探したと言います。

地図を持っていないのかと聞くと持っていないと言います。

単独で歩くなら地図くらい用意しておかなければ遭難の危険性があると思いますが、そんなことには頓着していないようです。

さて、追い抜いた3人組もやってきました。

話を聞くと九州から来ているようです。

この時期、本州は梅雨の季節です。

梅雨が無く天気のいい北海道の山を楽しみに来ているようです。

しかし、そんな人たちがこのペンケヌーシ岳に来るとは渋い選択だと思いました。

山頂が見えています。

登山口から2時間半ほどで山頂に着きました。

目の前にはチロロ岳、その奥には1967m峰の姿も見えます。

山頂で気持ちいい風に吹かれながら北日高の眺望を楽しみます。

風が涼しく本当に気持ちのいい山頂でした。

この日の札幌は、何と33度まで気温が上がったそうです。

気持ちのいい山頂からは考えられない気温でした。