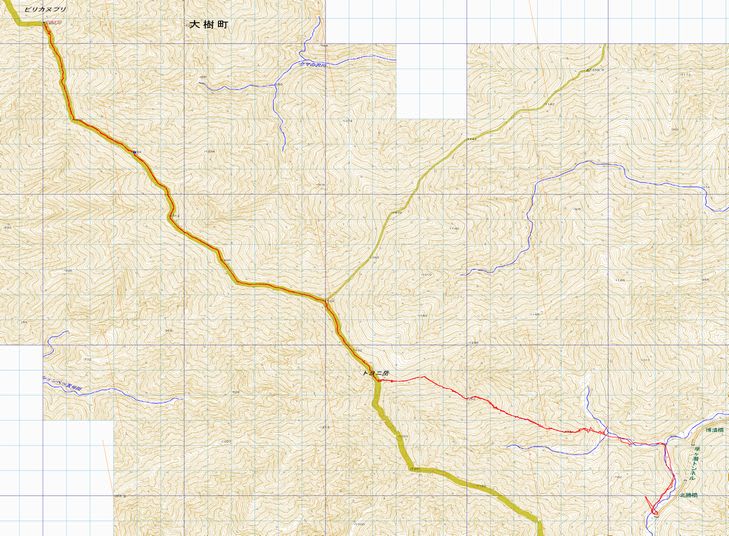

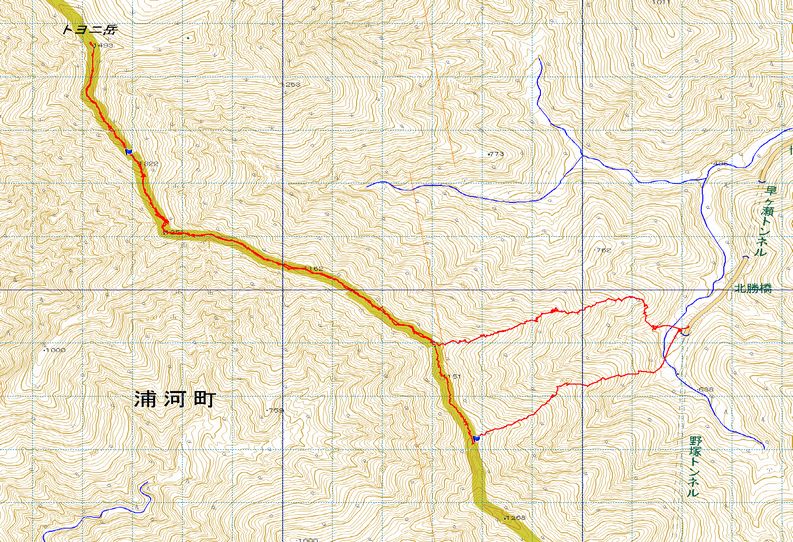

日高の主稜線歩きは夏道のあるところを歩き終え、残雪期を使って残りを歩いています。

今年の2月にトヨニ岳からピリカヌプリ、さらにソエマツ岳まで歩く計画でしたが天候悪化のためピリカヌプリで引き返し、ソエマツ岳までの稜線を残しました。

この時には、ソエマツ岳からピリカヌプリの稜線はヌビナイ右股を遡上して歩くことが出来るので夏に歩きましょうということで撤退しました。

そして、8月上旬にヌビナイ右股を遡上してソエマツからピリカヌプリを計画して大樹町のコタンキャンプ場で前泊して入渓の予定でした。

しかし、天気に翻弄され雨のためこのキャンプ場に2泊して断念するという散々な結果で敗退しました。

今回は、前回の轍を踏まないように1週間の余裕を持って計画しました。

当初の計画では9月11日から入渓の予定でしたが、天気予報では12日の方がいいようですので1日ずらして12日の早朝に札幌を発って入渓することにしました。

9月12日(水)

朝4時に集合して一路大樹町へ向かいます。

今回のメンバーは、Km氏が右膝を痛め参加を断念。

私にSz氏、On氏の3人で挑みます。

3人ともヌビナイ川は初めてです。

前回の偵察で入渓地点までの道は迷う心配はありません。

7:30分、ヌビナイ川右岸の林道を進み車をデポする場所に到着。

途中、鹿鳴橋で水量と水の濁りをチェックしますが問題ありません。

綺麗な水は橋の上から川底が透けて見えています。

車をデポする場所に着きましたが、その先の林道も綺麗に両側の草が刈り払われています。

もう少し先まで車で行けそうですが、私達はここに車をデポして林道を歩くことにします。

10ほど歩いたところから入渓します。

この場所はヌビナイ川が直ぐ近くに見えていますので帰ってきた時にも直ぐ林道へ上がれると思ったからです。

入渓して直ぐ渡渉します。

川幅は広くながれも穏やかです。

まずはしばらく振りの水の感触を楽しみます。

左岸の川沿いを歩きます。

ヌビナイの川原にある岩は白く輝き川幅もあるので太陽の日差しも十分、明るい川です。

10分ほど歩くとクマの沢二股に到着です。

ここから先も広い川原を右に左に適当に渡渉しながら歩きます。

沢水は温く天気は快晴、太陽の日差しを受け汗をかきながら歩きます。

2時間ほど歩くと滝が見えてきます。

さあ、ここからは慎重に歩かなければいけません。

両岸の岩は滑らないので浮き石に気を付けながらドンドン先へ進みます。

ほどなく両岸が狭くなりゴルジュになっています。

ここは右岸を高巻きます。

この巻き道がいやらしいのです。

草付きの斜面ですが、ルートがハッキリせず木の枝に掴まったりしながら慎重に越えます。

そして最後は固定ロープを使って川に降ります。

降りたところはゴルジュの上です。

落ち口が滝になっており、ここから落ちると命が・・・否が応でも慎重にならざるを得ません。

この落ち口を見て気が付きました。

ここで渡渉した人が流れに足を取られ滝に落ち、ビレイしていた両岸の男性が巻き込まれ3人が亡くなった事故の現場でした。

心の中で3人のご冥福を祈り、私達も渡渉します。

膝下ほどの深さですが、水流があり靴底を川底から離さないように慎重に渡渉します。

川幅は3メートル足らずですが一番流れの速いところの1歩は慎重に足を運びます。

ここからはゴルジュ帯が続きます。

次の高巻きが問題の高巻きです。

左岸を一段上がったところからゴルジュの上をトラバースします。

目の下にはゴウゴウと滝が落ち、その水が渦を巻いてゴルジュを流れます。

下流も白く泡だった水が流れていきます。

滝の落ちる様子から下流まで目に見える流れは迫力満点です。

トラバースルートの手前でザックを置いてまずは空身で偵察します。

すると、リングボルトが2個所ほど打たれており、ザイルも渡してあります。

一度上流までトラバースしてみます。

確かに、岩に付いた土が剥げ足場の悪いところがあります。

岩の角が丸くなっておりステップの置き場がハッキリしません。

そして、目を下に転ずると白濁した流れが20mほど下を流れています。

足がすくみそうになるという感想も無理はありません。

私達はこのルートを少しでも安全に渡れるようにボルトを打つつもりで用意してきました。

On氏がその場所を一番下流側の岩にステンレスのボルトを打つことにしました。

そうすれば、このボルトと残置されているリングボルト2本を使えばザイルがセット出来ます。

というわけで、さっそくOn氏がドリルで岩に穴を開けます。

この作業は交代で約30分ほど掛かりました。

その間、Sz氏は残置されているロープを整理したり切れた細引きなどを外したりしています。

約1時間ほど掛かってこれらの作業を終えました。

早速、持ってきたザイルをボルトに通して様子を見ます。

ピーンと張ったザイルにビレイを取って歩くと安心感が違います。

空身で何回も歩いていると恐怖心も薄らいできます。

ザックを背負ってのトラバースはサクサクと歩けます。

帰りのことを考えてザイルは残していきます。

沢はドンドン狭くなってきます。

でも、こんなところもありホット一息つきます。

そうしているうちに再度右岸の高巻きに入ります。

この高巻きも足元がズルズル、ズブズブの泥だったり、ルートがハッキリしないので枝を掻き分け登ります。

そして目にしたのがこの光景です。

前方にモヤがかかっています。

沢には大量の流木と、雪渓が残っています。

私の記憶では、この辺りから七つ釜の綺麗な景観が広がるはずなのですが・・・

目に見える沢は流木の山です。

これでは沢に降りるわけにはいきません。

そのまま高巻きを続けます。

すると、50mほど先まで雪渓で沢が埋まっています。

シュルンドが口を開け雪渓の上に降りることも出来ません。

我慢して急な草津貴社面をトラバースしているとシュルンドのない場所があります。

私はそこから雪渓の上におります。

雪渓の上は泥と流木がいっぱいあります。

しかし、雪渓は凍っており崩れる心配はないようです。

割れ目があるので覗いてみると5~6mの深さがあるようです。

On氏とSz氏に雪渓は大丈夫だと伝え、取り敢えず一番上流側で降りられる場所を探します。

幸いに左岸の上流部の雪渓は厚さが1m50センチほどでシュルンドもなく横たわっている白樺の木を使うと上手く沢の岩に降りられそうです。

この木を利用して雪渓から降りました。

そして、雪渓の上流部を見ると七つ釜を飲み込むように雪渓が口を開けています。

いや~あ、ここに飲み込まれたら命はないでしょう。

ここから上流部は

3~4mほどの滝とお釜が続きます。

最後の滝を越えると今日のキャンプ地となる上二股が近づいてきます。

一番奥が上二股です。

しかし、ここからの登りが辛かったです。

やっと着いたという安心感からか足が進まないのです。

15時、歩き出して7時間、やっと上二股に到着です。

Mocoさんに聞いていた一番奥に行くと、なるほど、小さな沢水が流れており平らなテントサイトがあります。

今日の宿が決まってホット一息です。

On氏が焚き火に挑戦です。

私は焚き火の焚き付け用に新聞紙を用意してきています。

少ししけった枝に何とか火を付け焚き火も完成!

まずは濡れた服を脱いで着替えます。

あとはダラダラと食事の準備です。

今夜は麻婆茄子、沢山食べるぞ~!

今年の2月にトヨニ岳からピリカヌプリ、さらにソエマツ岳まで歩く計画でしたが天候悪化のためピリカヌプリで引き返し、ソエマツ岳までの稜線を残しました。

この時には、ソエマツ岳からピリカヌプリの稜線はヌビナイ右股を遡上して歩くことが出来るので夏に歩きましょうということで撤退しました。

そして、8月上旬にヌビナイ右股を遡上してソエマツからピリカヌプリを計画して大樹町のコタンキャンプ場で前泊して入渓の予定でした。

しかし、天気に翻弄され雨のためこのキャンプ場に2泊して断念するという散々な結果で敗退しました。

今回は、前回の轍を踏まないように1週間の余裕を持って計画しました。

当初の計画では9月11日から入渓の予定でしたが、天気予報では12日の方がいいようですので1日ずらして12日の早朝に札幌を発って入渓することにしました。

9月12日(水)

朝4時に集合して一路大樹町へ向かいます。

今回のメンバーは、Km氏が右膝を痛め参加を断念。

私にSz氏、On氏の3人で挑みます。

3人ともヌビナイ川は初めてです。

前回の偵察で入渓地点までの道は迷う心配はありません。

7:30分、ヌビナイ川右岸の林道を進み車をデポする場所に到着。

途中、鹿鳴橋で水量と水の濁りをチェックしますが問題ありません。

綺麗な水は橋の上から川底が透けて見えています。

車をデポする場所に着きましたが、その先の林道も綺麗に両側の草が刈り払われています。

もう少し先まで車で行けそうですが、私達はここに車をデポして林道を歩くことにします。

10ほど歩いたところから入渓します。

この場所はヌビナイ川が直ぐ近くに見えていますので帰ってきた時にも直ぐ林道へ上がれると思ったからです。

入渓して直ぐ渡渉します。

川幅は広くながれも穏やかです。

まずはしばらく振りの水の感触を楽しみます。

左岸の川沿いを歩きます。

ヌビナイの川原にある岩は白く輝き川幅もあるので太陽の日差しも十分、明るい川です。

10分ほど歩くとクマの沢二股に到着です。

ここから先も広い川原を右に左に適当に渡渉しながら歩きます。

沢水は温く天気は快晴、太陽の日差しを受け汗をかきながら歩きます。

2時間ほど歩くと滝が見えてきます。

さあ、ここからは慎重に歩かなければいけません。

両岸の岩は滑らないので浮き石に気を付けながらドンドン先へ進みます。

ほどなく両岸が狭くなりゴルジュになっています。

ここは右岸を高巻きます。

この巻き道がいやらしいのです。

草付きの斜面ですが、ルートがハッキリせず木の枝に掴まったりしながら慎重に越えます。

そして最後は固定ロープを使って川に降ります。

降りたところはゴルジュの上です。

落ち口が滝になっており、ここから落ちると命が・・・否が応でも慎重にならざるを得ません。

この落ち口を見て気が付きました。

ここで渡渉した人が流れに足を取られ滝に落ち、ビレイしていた両岸の男性が巻き込まれ3人が亡くなった事故の現場でした。

心の中で3人のご冥福を祈り、私達も渡渉します。

膝下ほどの深さですが、水流があり靴底を川底から離さないように慎重に渡渉します。

川幅は3メートル足らずですが一番流れの速いところの1歩は慎重に足を運びます。

ここからはゴルジュ帯が続きます。

次の高巻きが問題の高巻きです。

左岸を一段上がったところからゴルジュの上をトラバースします。

目の下にはゴウゴウと滝が落ち、その水が渦を巻いてゴルジュを流れます。

下流も白く泡だった水が流れていきます。

滝の落ちる様子から下流まで目に見える流れは迫力満点です。

トラバースルートの手前でザックを置いてまずは空身で偵察します。

すると、リングボルトが2個所ほど打たれており、ザイルも渡してあります。

一度上流までトラバースしてみます。

確かに、岩に付いた土が剥げ足場の悪いところがあります。

岩の角が丸くなっておりステップの置き場がハッキリしません。

そして、目を下に転ずると白濁した流れが20mほど下を流れています。

足がすくみそうになるという感想も無理はありません。

私達はこのルートを少しでも安全に渡れるようにボルトを打つつもりで用意してきました。

On氏がその場所を一番下流側の岩にステンレスのボルトを打つことにしました。

そうすれば、このボルトと残置されているリングボルト2本を使えばザイルがセット出来ます。

というわけで、さっそくOn氏がドリルで岩に穴を開けます。

この作業は交代で約30分ほど掛かりました。

その間、Sz氏は残置されているロープを整理したり切れた細引きなどを外したりしています。

約1時間ほど掛かってこれらの作業を終えました。

早速、持ってきたザイルをボルトに通して様子を見ます。

ピーンと張ったザイルにビレイを取って歩くと安心感が違います。

空身で何回も歩いていると恐怖心も薄らいできます。

ザックを背負ってのトラバースはサクサクと歩けます。

帰りのことを考えてザイルは残していきます。

沢はドンドン狭くなってきます。

でも、こんなところもありホット一息つきます。

そうしているうちに再度右岸の高巻きに入ります。

この高巻きも足元がズルズル、ズブズブの泥だったり、ルートがハッキリしないので枝を掻き分け登ります。

そして目にしたのがこの光景です。

前方にモヤがかかっています。

沢には大量の流木と、雪渓が残っています。

私の記憶では、この辺りから七つ釜の綺麗な景観が広がるはずなのですが・・・

目に見える沢は流木の山です。

これでは沢に降りるわけにはいきません。

そのまま高巻きを続けます。

すると、50mほど先まで雪渓で沢が埋まっています。

シュルンドが口を開け雪渓の上に降りることも出来ません。

我慢して急な草津貴社面をトラバースしているとシュルンドのない場所があります。

私はそこから雪渓の上におります。

雪渓の上は泥と流木がいっぱいあります。

しかし、雪渓は凍っており崩れる心配はないようです。

割れ目があるので覗いてみると5~6mの深さがあるようです。

On氏とSz氏に雪渓は大丈夫だと伝え、取り敢えず一番上流側で降りられる場所を探します。

幸いに左岸の上流部の雪渓は厚さが1m50センチほどでシュルンドもなく横たわっている白樺の木を使うと上手く沢の岩に降りられそうです。

この木を利用して雪渓から降りました。

そして、雪渓の上流部を見ると七つ釜を飲み込むように雪渓が口を開けています。

いや~あ、ここに飲み込まれたら命はないでしょう。

ここから上流部は

3~4mほどの滝とお釜が続きます。

最後の滝を越えると今日のキャンプ地となる上二股が近づいてきます。

一番奥が上二股です。

しかし、ここからの登りが辛かったです。

やっと着いたという安心感からか足が進まないのです。

15時、歩き出して7時間、やっと上二股に到着です。

Mocoさんに聞いていた一番奥に行くと、なるほど、小さな沢水が流れており平らなテントサイトがあります。

今日の宿が決まってホット一息です。

On氏が焚き火に挑戦です。

私は焚き火の焚き付け用に新聞紙を用意してきています。

少ししけった枝に何とか火を付け焚き火も完成!

まずは濡れた服を脱いで着替えます。

あとはダラダラと食事の準備です。

今夜は麻婆茄子、沢山食べるぞ~!