先日もまとめを書いたばかりですが。

こちらも9月末から10月初めの展示ばかり。

すでに会期が終了しているものばかりで申し訳ないです。

三菱一号館美術館

「ヴァロットン展 ―冷たい炎の画家」

会期:2014年6月14日から2014年9月23日

フェリックス・ヴァロットン(1865-1925)

画家で木版画家。

スイスに生まれ、パリで活躍。

没後は忘れられていた作家。

その画業を総覧する回顧展がパリ・オランダを巡回し、日本へやってきました。

ヨーロッパでも回顧展は数えるほどしか開催されておらず、日本では今回が初めて。

私、3回見に行きました。

それぐらい気に入ってしまったのです。

その描写力の高さ、どこか人を惹き付ける冷たさ。

絵に対する不思議な情熱。

この展示、私の中で確実に今年のトップ10に入ってきます。

素晴らしい展示だったからこそ、詳細書きたかったんだけどなぁ……

また見る機会が欲しい。

素敵な画家、素敵な展示でした。

三菱一号館美術館さんありがとう。

そうそう、この展示、アプリがありました。

音声ガイドとなっていて、会場で使えたのです。

この取り組み、日本初。

アプリは会期終了後も使えます。

(ダウンロードは会期とともに終了)

かなり大きく拡大もでき、しかも絵が崩れない。

素晴らしいもので今でも時々見返しています。

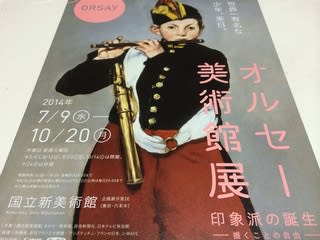

国立新美術館

「オルセー美術館展 印象派の誕生 ―描くことの自由― 」

会期:2014年7月9日から2014年10月20日

"印象派の殿堂"として知られるパリ・オルセー美術館。

珠玉の絵画84点が来日です。

テーマは「印象派の誕生」

ポスターにも使われ、"世界で一番有名な少年"と宣伝されているマネの「笛を吹く少年」

これまでフランス国外に出ることのなかったモネの大作「草上の昼食」

ルノワールにドガ、セザンヌ。

コローにミレーにクールベなどなど名前を聞いたことがある&作品を見たことがある作家ばかり。

スター勢揃いです。

その中にあって嬉しかったのが、ギュスターヴ・カイユボット「床に鉋をかける人々」

彼の最も有名な作品の一つとされていますが、まさか来日しているとは!!

昨年のカイユボット展で見たいとは思ったけど本当に見れるとは!!

(カイユボット展の記事はこちら→「その1」「その2」)

感激で感動で。

泣きたいぐらいでした。

母親と見に行ったのですが、母親にカイユボットの情報を熱弁。笑

「音声ガイドいらないね」と言われるまでに。。。

最近、そういった意味では知識は付いてきたのかな。。。

カフェにもいってコラボメニューを食べてきました。

ガトーオペラ オレンジのソルベと共に

~エドゥアール・マネ≪笛吹く少年≫より~

コーヒーまたは紅茶付き

1,400円です。

笛吹く少年の色彩を取り入れたデザートです。

色彩だけで、その他の要素に笛吹く少年の面影はありません。。

おいしかったけどね。

マカロンも食べました。笑

本当は3階のポール・ボキューズでオルセー展コースを食べたかったのですが。笑

出光美術館

「宗像大社国宝展 -神の島・沖ノ島と大社の神宝」

会期:2014年8月16日から2014年10月13日

玄海灘の孤島・沖ノ島の沖津宮、筑前大島の中津宮、宗像市田島の辺津宮の三宮を総称して「宗像大社」といいます。

全国の弁天様の総本宮ともいえ、裏伊勢と称されるのだとか。

今回は1954~71(昭和29~46)年にかけて行われた沖ノ島学術調査の精華を紹介した1977(昭和52)年の「宗像 沖ノ島展」以来となる展示。

37年ぶりに約8万点におよぶ沖ノ島出土の国宝から厳選された至宝の数々が展示されています。

見るもの見るもの国宝ばかり。

沖ノ島は"海の正倉院"とも呼ばれているのだとか。

4世紀の古墳時代から9世紀の平安時代におよぶ多様な奉献品62件のうち、2件は宗像大社神宝館以外では初の公開なのです。

どれも素晴らしく、また祀りなどの文化とともに作られてきた歴史を感じます。

1977年の展示も出光美術館で開催されましたが今回も出光美術館。

これほどまでの国宝、他の美術館で展示してもいいのでは、と思いましたが、そこには出光と宗像大社のつながりが。

出光興産株式会社の創業者で、出光美術館の創設者でもある出光佐三(1885-1981)

福岡県宗像市で生まれ育ち、地元の宗像大社に対する愛着と尊崇の念は特に強かったそう。

1937(昭和12)年、貴族院議員選任の報告に久しぶりに宗像大社を参拝した折り、その荒廃を知り、驚きます。

賛同者を募って「宗像神社復興期成会」を形成し、同会会長に就任。

神殿修復や祭祀の復興等を議会や政府当局に働きかけ、神社史編纂や沖ノ島祭祀遺跡の学術調査、報告を行います。

昭和46年に大造営が無事完了。

その記念に出光佐三の名を記念碑に残そうと宮司らが署名を求めます。

すると"神域に自分の名を残すことは恐れ多い"とその申し出を断ったのだとか。

かっこよすぎるぞ!!

とにかくその宝物、それを守るといった心意気、すべてが素晴らしい展示でした。

Bunkamura ザ・ミュージアム

「だまし絵Ⅱ 進化するだまし絵」

会期:2014年8月9日から2014年10月5日

見る人の目を欺くような仕掛けをもつ「だまし絵」

2009年に開催された「だまし絵展」の続編となる今回。

今回は現在美術での展開に重きを置いています。

その視覚的詐術を「トロンプルイユ」、「シャドウ」、「オプ・イリュージョン」、「アナモルフォーズ、メタモルフォーズ」などのカテゴリーに分類。

とにかく楽しめる展示でした。

その技術はもちろん発想も。

須田悦弘さんの作品がありました。

「どうしよう……また見つけられないかも。」と思いつつも、今回は簡単でしたよ!!笑

誰でも発見できたと思います。

(私が須田さんの作品を見つけられなかった展示(笑)はこちら→資生堂ギャラリー「せいのもとで lifescape」)

マグリットやエッシャーなどに加え、トーマス・デマンドなども!!

(トーマス・デマンドの記事はこちら→東京都現代美術館「トーマス・デマンド展」)

好きな作家が多くて大興奮!!

レアンドロ・エルリッヒもありました。

※こちらの写真は金沢21世紀美術館で開催された「レアンドロ・エルリッヒ展」で撮影したものです。

本展は撮影禁止です。

ウキウキで見れる展示でした。

国立科学博物館

「太古の哺乳類展」

会期:2014年月日から2014年10月5日

太古の哺乳類、ということで、約1億2000万年前から1万年前まで日本に生息し、今では絶滅して見ることのできない数々の哺乳類を展示したもの。

1億年以上にわたって繰り返された哺乳類の進化と絶滅の変遷には動物自身の変化や適応に加え、地理的変動や地球規模で起こった気候の変化が与えた影響が大きいと考えられています。

この自然環境の変化とともに、これまで日本で発掘されてきた太古の哺乳類の化石標本が紹介されています。

撮影可能だったから「わ~、大きい!!」とか1人で言いながら撮ってきました。笑

少しご紹介します。

ナウマン象の大腿骨がずらり。笑

歴史と日本にもこんなにも大きな生き物がいたんだなってことに驚かされました。

以上になります。

また面白い展示があったら、書く元気が湧いてきたら書きます。

ブログランキングよかったらお願いします

こちらも9月末から10月初めの展示ばかり。

すでに会期が終了しているものばかりで申し訳ないです。

三菱一号館美術館

「ヴァロットン展 ―冷たい炎の画家」

会期:2014年6月14日から2014年9月23日

フェリックス・ヴァロットン(1865-1925)

画家で木版画家。

スイスに生まれ、パリで活躍。

没後は忘れられていた作家。

その画業を総覧する回顧展がパリ・オランダを巡回し、日本へやってきました。

ヨーロッパでも回顧展は数えるほどしか開催されておらず、日本では今回が初めて。

私、3回見に行きました。

それぐらい気に入ってしまったのです。

その描写力の高さ、どこか人を惹き付ける冷たさ。

絵に対する不思議な情熱。

この展示、私の中で確実に今年のトップ10に入ってきます。

素晴らしい展示だったからこそ、詳細書きたかったんだけどなぁ……

また見る機会が欲しい。

素敵な画家、素敵な展示でした。

三菱一号館美術館さんありがとう。

そうそう、この展示、アプリがありました。

音声ガイドとなっていて、会場で使えたのです。

この取り組み、日本初。

アプリは会期終了後も使えます。

(ダウンロードは会期とともに終了)

かなり大きく拡大もでき、しかも絵が崩れない。

素晴らしいもので今でも時々見返しています。

国立新美術館

「オルセー美術館展 印象派の誕生 ―描くことの自由― 」

会期:2014年7月9日から2014年10月20日

"印象派の殿堂"として知られるパリ・オルセー美術館。

珠玉の絵画84点が来日です。

テーマは「印象派の誕生」

ポスターにも使われ、"世界で一番有名な少年"と宣伝されているマネの「笛を吹く少年」

これまでフランス国外に出ることのなかったモネの大作「草上の昼食」

ルノワールにドガ、セザンヌ。

コローにミレーにクールベなどなど名前を聞いたことがある&作品を見たことがある作家ばかり。

スター勢揃いです。

その中にあって嬉しかったのが、ギュスターヴ・カイユボット「床に鉋をかける人々」

彼の最も有名な作品の一つとされていますが、まさか来日しているとは!!

昨年のカイユボット展で見たいとは思ったけど本当に見れるとは!!

(カイユボット展の記事はこちら→「その1」「その2」)

感激で感動で。

泣きたいぐらいでした。

母親と見に行ったのですが、母親にカイユボットの情報を熱弁。笑

「音声ガイドいらないね」と言われるまでに。。。

最近、そういった意味では知識は付いてきたのかな。。。

カフェにもいってコラボメニューを食べてきました。

ガトーオペラ オレンジのソルベと共に

~エドゥアール・マネ≪笛吹く少年≫より~

コーヒーまたは紅茶付き

1,400円です。

笛吹く少年の色彩を取り入れたデザートです。

色彩だけで、その他の要素に笛吹く少年の面影はありません。。

おいしかったけどね。

マカロンも食べました。笑

本当は3階のポール・ボキューズでオルセー展コースを食べたかったのですが。笑

出光美術館

「宗像大社国宝展 -神の島・沖ノ島と大社の神宝」

会期:2014年8月16日から2014年10月13日

玄海灘の孤島・沖ノ島の沖津宮、筑前大島の中津宮、宗像市田島の辺津宮の三宮を総称して「宗像大社」といいます。

全国の弁天様の総本宮ともいえ、裏伊勢と称されるのだとか。

今回は1954~71(昭和29~46)年にかけて行われた沖ノ島学術調査の精華を紹介した1977(昭和52)年の「宗像 沖ノ島展」以来となる展示。

37年ぶりに約8万点におよぶ沖ノ島出土の国宝から厳選された至宝の数々が展示されています。

見るもの見るもの国宝ばかり。

沖ノ島は"海の正倉院"とも呼ばれているのだとか。

4世紀の古墳時代から9世紀の平安時代におよぶ多様な奉献品62件のうち、2件は宗像大社神宝館以外では初の公開なのです。

どれも素晴らしく、また祀りなどの文化とともに作られてきた歴史を感じます。

1977年の展示も出光美術館で開催されましたが今回も出光美術館。

これほどまでの国宝、他の美術館で展示してもいいのでは、と思いましたが、そこには出光と宗像大社のつながりが。

出光興産株式会社の創業者で、出光美術館の創設者でもある出光佐三(1885-1981)

福岡県宗像市で生まれ育ち、地元の宗像大社に対する愛着と尊崇の念は特に強かったそう。

1937(昭和12)年、貴族院議員選任の報告に久しぶりに宗像大社を参拝した折り、その荒廃を知り、驚きます。

賛同者を募って「宗像神社復興期成会」を形成し、同会会長に就任。

神殿修復や祭祀の復興等を議会や政府当局に働きかけ、神社史編纂や沖ノ島祭祀遺跡の学術調査、報告を行います。

昭和46年に大造営が無事完了。

その記念に出光佐三の名を記念碑に残そうと宮司らが署名を求めます。

すると"神域に自分の名を残すことは恐れ多い"とその申し出を断ったのだとか。

かっこよすぎるぞ!!

とにかくその宝物、それを守るといった心意気、すべてが素晴らしい展示でした。

Bunkamura ザ・ミュージアム

「だまし絵Ⅱ 進化するだまし絵」

会期:2014年8月9日から2014年10月5日

見る人の目を欺くような仕掛けをもつ「だまし絵」

2009年に開催された「だまし絵展」の続編となる今回。

今回は現在美術での展開に重きを置いています。

その視覚的詐術を「トロンプルイユ」、「シャドウ」、「オプ・イリュージョン」、「アナモルフォーズ、メタモルフォーズ」などのカテゴリーに分類。

とにかく楽しめる展示でした。

その技術はもちろん発想も。

須田悦弘さんの作品がありました。

「どうしよう……また見つけられないかも。」と思いつつも、今回は簡単でしたよ!!笑

誰でも発見できたと思います。

(私が須田さんの作品を見つけられなかった展示(笑)はこちら→資生堂ギャラリー「せいのもとで lifescape」)

マグリットやエッシャーなどに加え、トーマス・デマンドなども!!

(トーマス・デマンドの記事はこちら→東京都現代美術館「トーマス・デマンド展」)

好きな作家が多くて大興奮!!

レアンドロ・エルリッヒもありました。

※こちらの写真は金沢21世紀美術館で開催された「レアンドロ・エルリッヒ展」で撮影したものです。

本展は撮影禁止です。

ウキウキで見れる展示でした。

国立科学博物館

「太古の哺乳類展」

会期:2014年月日から2014年10月5日

太古の哺乳類、ということで、約1億2000万年前から1万年前まで日本に生息し、今では絶滅して見ることのできない数々の哺乳類を展示したもの。

1億年以上にわたって繰り返された哺乳類の進化と絶滅の変遷には動物自身の変化や適応に加え、地理的変動や地球規模で起こった気候の変化が与えた影響が大きいと考えられています。

この自然環境の変化とともに、これまで日本で発掘されてきた太古の哺乳類の化石標本が紹介されています。

撮影可能だったから「わ~、大きい!!」とか1人で言いながら撮ってきました。笑

少しご紹介します。

ナウマン象の大腿骨がずらり。笑

歴史と日本にもこんなにも大きな生き物がいたんだなってことに驚かされました。

以上になります。

また面白い展示があったら、書く元気が湧いてきたら書きます。

ブログランキングよかったらお願いします

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます