見てきました

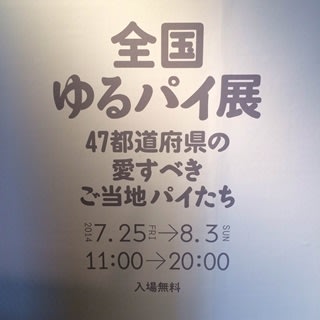

8/ d47 MUSEUM

会期は2014年7月25日から2014年8月3日。

旅行や出張で欠かせないもの。

お土産のお菓子。

ご当地の食材とコラボしたものが欲しくなります。

で、よく見かけるのがパイ。

お土産もののパイで有名なのは静岡県(浜松)のうなぎパイ。

ですが、他の地方にもご当地パイは実は多いのです。

そういったことに気づいてしまったのがこの展示のキュレーターでゆるパイ研究家(!?)の藤井青銅氏。

さて。なぜ、ゆるパイなのか。

饅頭、煎餅といった伝統菓子と違い、"パイ"は日本の風土にとって新参者。

そのため、"こうあらねばならない"というルールがないのです。

ゆえに自由に、勝手気ままに、ご当地食材とコラボしてしまうのです。

いや、食材以外ともコラボしているのです。

そのコンセプトの"ゆるさ"が魅力ともなっているご当地パイ。

そのため、これらを"ゆるパイ"と名付けたそう。

お土産ですから、その土地らしさは重要です。

食べ物ですから、味も重要です。

そして"おもしろい、ウケる"といったインパクトも重要。

これで会話が弾むのですから。

この"ウケる"の部分を重要視したのが、全国各地の愛すべきご当地パイ=ゆるパイ。

そんな"ゆるパイ"を47都道府県から集めた展示です。

というか、こんなにもパイがあるのか……

と驚きです。

私が気になったものを数点あげておきます。

【秋田】はたはたパイ

秋田の冬を代表する魚、はたはた。

はたはたの形に焼き上げ、味付けに"しょっつる"を使用したもの。

これ、食べたことある。

普通のパイでしたよ。

【茨城】水戸納豆パイ

これはインパクトある!!

茨城ってことがすぐに分かるし、「えー、納豆パイって本当に納豆の味なのー。」などと会話が弾むこと間違いなし。

素晴らしいお土産です。

【栃木】レモン牛乳パイ

栃木といえばレモン牛乳。

私がこれを知っているのは栃木出身の友達が教えてくれたから。

そのときから気になっているけどいまだに飲んだことがありません……

まずはレモン牛乳を飲んでみたい。

【埼玉】なまずパイ

埼玉県。

深谷のねぎとか川越の芋とかもあるのに、なまず。

実は埼玉はうなぎも有名なのだそう。

じゃ「うなぎパイ」を作ろう!!

としたら、すでに全国区の「うなぎパイ」(静岡)がある……

といった経緯があったとしても、なぜ、なまずにいったのでしょうか。

淡水魚つながり!??

パイは、なまずの形をしていて、味はチーズ・きなこ・ごま・ アーモンドの4種類。

なまずは入っていないそうです。

うなぎパイには入っているのに!!

【東京】EV4型自動券売機型メープルパイ

一番つまらなかったのが東京。

スカイツリーとかそうゆうの、インパクトには欠けるし……

これはパッケージが切符でした。

なんかねー。

難しいのかもしれないけど、もうひとひねり…さんひねりぐらいほしいかな。

東京は全国の、というか世界のおいしいものが食べられるけどさ。

東京土産でパイはなしってことで。

【富山】富山チューリップ便り

なんだかメルヘンチックでかわいらしかったので。

チューリップをモチーフにほんのりと甘い香りのパイだそうで、ピンク色のソースがパイのうずうずに入っていました。

【三重】伊勢海老パイ、松坂牛パイ

三重は高級路線をいくのでしょうか。

インパクトあります。

パッケージも高級なように見えてきました。

【山口】うにパイ、ふくパイ

ふくパイは「福をよぶ」ってかんじでいいなぁ。

どちらも、うに、ふぐが入っています。

【香川】伊予柑パイ、オリーブパイ

我が心のふるさと(!?)香川県。

どちらも名産品ですね。

せっかくだから「うどんパイ」も出してもらわないと。

(すでにあるのかな??)

【佐賀】むつごろう入りパイ 干潟あそび

インパクト大!!!すぎる。

こちらも埼玉のなまずパイと同様むつごろうは入っていませ…えっ!?入ってる!??

どんな味か気になる気になる……

私の出身地【静岡】はうなぎパイとしらすパイが展示されていました。

やっぱりうなぎパイの存在感が違いすぎる。

とってもおもしろい展示でした。

その地域の様々なものが見れて、パイの購入もできちゃいます。

ぜひぜひお気に入りのパイを見つけてみてください。

ブログランキングよかったらお願いします

8/ d47 MUSEUM

会期は2014年7月25日から2014年8月3日。

旅行や出張で欠かせないもの。

お土産のお菓子。

ご当地の食材とコラボしたものが欲しくなります。

で、よく見かけるのがパイ。

お土産もののパイで有名なのは静岡県(浜松)のうなぎパイ。

ですが、他の地方にもご当地パイは実は多いのです。

そういったことに気づいてしまったのがこの展示のキュレーターでゆるパイ研究家(!?)の藤井青銅氏。

さて。なぜ、ゆるパイなのか。

饅頭、煎餅といった伝統菓子と違い、"パイ"は日本の風土にとって新参者。

そのため、"こうあらねばならない"というルールがないのです。

ゆえに自由に、勝手気ままに、ご当地食材とコラボしてしまうのです。

いや、食材以外ともコラボしているのです。

そのコンセプトの"ゆるさ"が魅力ともなっているご当地パイ。

そのため、これらを"ゆるパイ"と名付けたそう。

お土産ですから、その土地らしさは重要です。

食べ物ですから、味も重要です。

そして"おもしろい、ウケる"といったインパクトも重要。

これで会話が弾むのですから。

この"ウケる"の部分を重要視したのが、全国各地の愛すべきご当地パイ=ゆるパイ。

そんな"ゆるパイ"を47都道府県から集めた展示です。

というか、こんなにもパイがあるのか……

と驚きです。

私が気になったものを数点あげておきます。

【秋田】はたはたパイ

秋田の冬を代表する魚、はたはた。

はたはたの形に焼き上げ、味付けに"しょっつる"を使用したもの。

これ、食べたことある。

普通のパイでしたよ。

【茨城】水戸納豆パイ

これはインパクトある!!

茨城ってことがすぐに分かるし、「えー、納豆パイって本当に納豆の味なのー。」などと会話が弾むこと間違いなし。

素晴らしいお土産です。

【栃木】レモン牛乳パイ

栃木といえばレモン牛乳。

私がこれを知っているのは栃木出身の友達が教えてくれたから。

そのときから気になっているけどいまだに飲んだことがありません……

まずはレモン牛乳を飲んでみたい。

【埼玉】なまずパイ

埼玉県。

深谷のねぎとか川越の芋とかもあるのに、なまず。

実は埼玉はうなぎも有名なのだそう。

じゃ「うなぎパイ」を作ろう!!

としたら、すでに全国区の「うなぎパイ」(静岡)がある……

といった経緯があったとしても、なぜ、なまずにいったのでしょうか。

淡水魚つながり!??

パイは、なまずの形をしていて、味はチーズ・きなこ・ごま・ アーモンドの4種類。

なまずは入っていないそうです。

うなぎパイには入っているのに!!

【東京】EV4型自動券売機型メープルパイ

一番つまらなかったのが東京。

スカイツリーとかそうゆうの、インパクトには欠けるし……

これはパッケージが切符でした。

なんかねー。

難しいのかもしれないけど、もうひとひねり…さんひねりぐらいほしいかな。

東京は全国の、というか世界のおいしいものが食べられるけどさ。

東京土産でパイはなしってことで。

【富山】富山チューリップ便り

なんだかメルヘンチックでかわいらしかったので。

チューリップをモチーフにほんのりと甘い香りのパイだそうで、ピンク色のソースがパイのうずうずに入っていました。

【三重】伊勢海老パイ、松坂牛パイ

三重は高級路線をいくのでしょうか。

インパクトあります。

パッケージも高級なように見えてきました。

【山口】うにパイ、ふくパイ

ふくパイは「福をよぶ」ってかんじでいいなぁ。

どちらも、うに、ふぐが入っています。

【香川】伊予柑パイ、オリーブパイ

我が心のふるさと(!?)香川県。

どちらも名産品ですね。

せっかくだから「うどんパイ」も出してもらわないと。

(すでにあるのかな??)

【佐賀】むつごろう入りパイ 干潟あそび

インパクト大!!!すぎる。

こちらも埼玉のなまずパイと同様むつごろうは入っていませ…えっ!?入ってる!??

どんな味か気になる気になる……

私の出身地【静岡】はうなぎパイとしらすパイが展示されていました。

やっぱりうなぎパイの存在感が違いすぎる。

とってもおもしろい展示でした。

その地域の様々なものが見れて、パイの購入もできちゃいます。

ぜひぜひお気に入りのパイを見つけてみてください。

ブログランキングよかったらお願いします