見てきました

森アーツセンターギャラリー

会期は2014年7月12日から2014年9月7日。

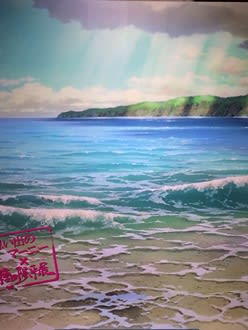

ガウディとはアントニ・ガウディ(1852-1926)

19世紀~20世紀にかけて、地中海沿いの美しい街バルセロナを中心に活動。

現在も造り続けられているサグラダ・ファミリアが有名ですが、グエル公園、カサ・ミラなど世界遺産にも登録されている独創的な作品を遺しました。

動きのある曲線、鮮やかな色彩、大胆な構図。

とても私好みなのです。笑

そんなガウディの建築は他のどの様式にも属することのない唯一無二の存在として知られ、世界中の人を魅了しています。

あぁ、一度は『スペイン・ガウディ建築を巡る旅』とかをしてみたい。。。

井上雄彦さんは国内発行部数が1億部を超える「SLAM DUNK」をはじめ「バガボンド」「リアル」といった人気作品を世に送り出している漫画家さん。

ごめんなさい、、私、井上さんの漫画読んだことないのです……

知っているのは京都・東本願寺に描いた親鸞の屏風絵。

写真で見ただけなのですが、「こんな作品が描けるのか」と驚いたのです。

基礎知識はこのぐらい。

ガウディと漫画家のコラボってどんな展示なのだろう、と気になって行った次第。

井上さんのファンだらけだったらどうしよう、と不安だったのは事実。笑

なお、井上さんは「日本スペイン交流400年」の親善大使だそう。

実際、この展覧会のためにバルセロナのカサ・ミラに滞在して作品を描いたそうです。

今回はガウディ自筆のスケッチや図面。

大型の建築模型やガウディがデザインした家具など貴重な資料約100点が展示されています。

最初は井上さんの作品が多くてガウディはおまけ程度に認識していたため、思っていたより多くて感激。

というか、ガウディ展としてとても興味深くおもしろいものでした。

井上さんのほうがおまけ的な印象に。。

ガウディの人生を漫画にしたものが数点あった程度なので。。

ごめんなさい、井上さんが必要だったのか分かりません。

では展示について簡単に。

まずは小さなシアタールームで4分ぐらいの映像を見ます。

井上さんが描いたガウディが登場。

段々若返り東京の街並み、そしてスペインの街並みへ。

ガウディが手掛けた作品が映し出されます。

内容は特にありませんでした。。。

なんかガウディの生涯について紹介でもあるのかと思った……

拍子抜けしたところで展示へ。

全部で3つの章から構成されていました。

年代順でその功績が分かるようになっています。

《1章 トネット少年、バルセロナのガウディへ》

トネットとはガウディの子どもの頃の愛称。

1852年6月25日、ガウディはバルセロナの南に位置するカタルーニャ州タラゴナ県で生まれました。

体が弱く、内気な少年で屋外で遊ぶより、自然をじっと観察している時間のほうが長いような子でした。

幼くしてリウマチを患ったことも影響していたようです。

その観察眼は、鋭く、授業で鳥の翼は飛ぶためにあると説明した教師に対し、鶏は翼を走るために使っている、と反論したそう。

幼いガウディが自らの周囲にある物をよく観察していたことを示すエピソード。

後年、ガウディは自然を"常に開かれて、努めて読むのに適切な偉大な書物"と語りました。

16歳で家族とともにバルセロナに移り住み、建築学校へ。

第1章では子ども時代と学生時代、卒業後、無名の建築家ガウディを辿るものとなっています。

ガウディというとたっぷりとひげを蓄えた肖像がを思い出しますが、建築家になる前の「1876年のアントニ・ガウディの肖像」(ジュアン・マタマラ)はひげもなくふっくらとしています。

その2年後1878年に建築家の免許をとるのですが、そのころにはやせてひげもたっぷり。

変貌ぶりにびっくり。

「大学講堂<卒業設計(建築家資格認定試験)>」といったものも見れてとてもおもしろい。

また設計図も多いのですが「カイ通りガウディ事務所用の自らデザインした机」などといったものも。

そうそう、ここは床が六角形のパネルで覆われていました。

色は青というか緑というか。

とてもさわやかな色。

これはガウディがデザインしたものでバルセロナのグラシア通りにも用いられているのだとか。

《2章 建築家ガウディ、誕生》

建築家としてデビュー間もない26歳のガウディに転機がおとずれます。

当時の新興ブルジョワ、アウゼビ・グエイ(グエル)との出会いです。

パリ万国博覧会に出展するクメーリャ手袋店のためにショーケースをデザインしたガウディ。

その作品を通じてガウディの才能を見初めたのです。

グエイは、その後40年あまりの間パトロンとしてガウディを支援。

グエイ邸、コロニア・グエル教会地下聖堂、グエル公園などの設計を依頼しました。

建築家ガウディの名を世に広めた作品が次々と作られるのです。

第2章では当時の建築界で名を馳せるようになった黄金期のガウディが建てた珠玉の代表作を図面やスケッチ、写真、模型、そして家具やデザイン・パーツなど多様な作品が展示されています。

この時期は円熟期。

グエル公園、カサ・ミラ、カサ・バトリョなどの代表作がずらり。

「カサ・ミラ、通称ラ・ペドレラ(石切場)石膏模型」なんかはその特徴的な曲線がどのように全体的に使われているのかとてもわかりやすい。

今回の展覧会の制作のために井上雄彦さんがアトリエを構えたのもこのカサ・ミラなんだそう。

すごいな、、、私も滞在してみたい。。。

またカサ・バトリョとカサ・ミラの扉や扉の取っ手とかも展示されていてどきどきです。

ここのあたりも床は六角形。

色は白。

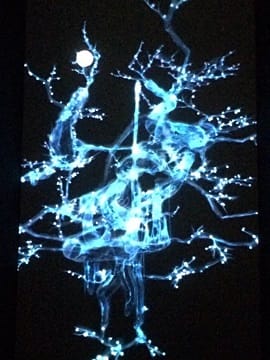

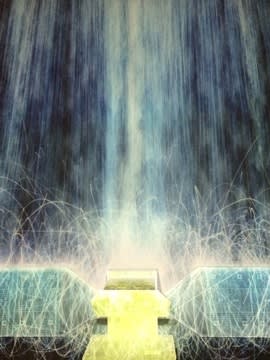

おぉ、床が床って亀が泳いできた!!

これはプロジェクションマッピングの進化系「Mediarium(メディアリウム)」という技術だそう。

とっても素敵でした。

モノクロのモザイクタイルがぱぁっと花が咲いたように色づいていくのです。

《3章 ガウディの魂 -サグラダ・ファミリア》

建築家として名声を得たガウディ。

ガウディは後半生を熱心なカトリック教徒として過ごしました。

1914年以降、宗教関連以外の依頼を断り、サグラダ・ファミリアの建設に全精力を注ぎます。

その成功とは裏腹に、クライアントとの軋轢や創作への迷い、家族や友人の相次ぐ死などがガウディを襲います。

バルセロナ市の財政危機もあり、サグラダ・ファミリアの建築は進まず、同時に進めていたコロニア・グエル教会堂の建設工事は未完のまま中止に。

さらに1918年、40年来連れ添ったパトロンのエウゼビ・グエイが亡くなりました。

このころから、取材を受けたり、写真に撮られるのを嫌い、サグラダ・ファミリアの作業に集中するようになりました。

サグラダ・ファミリア内で生活し、身なりも気を使わないような状態となります。

ここではサグラダ・ファミリアに焦点を当てた展示となっています。

「サグラダ・ファミリア聖堂:受難の正面(ファサード)」などの設計図は見ていてこみ上げてくるものが。

いまだに完成しないサグラダ・ファミリア。

ガウディ自身もその完成が見えないことを知りながら、この制作に打ち込みました。

サグラダ・ファミリアにはファサードが3つありますがこの受難のファサードだけはガウディが生きているときに完成しました。

ほかの2つ、「誕生のファサード」は現在建築中、「栄光のファザード」は計画すらまだだとか。

「サグラダ・ファミリア聖堂:模型」で全体像を見れますが本当にこのように完成するのでしょうか……。

なお、ガウディはサグラダ・ファミリアの2代目建築家。

最初の(1代目の)設計図もありましたが、それはそれは普通の聖堂でした。

1926年6月7日、ガウディはミサに向かう途中に路面電車に轢かれました。

浮浪者と間違われて手当てが遅れ、事故の3日後に73歳で亡くなります。

遺体はサグラダ・ファミリアに埋葬されました。

ガウディは模型などを重視し、詳細な設計図は役所へ届け出る分などの最小限しか書きませんでした。

それはサグラダ・ファミリアでも同じ。

スペイン内戦でそれらの模型も破片となってしまい、ガウディの構想に基づいて弟子たちが作成した資料などは大部分が消失してしまいました。

ガウディの死後、もはや忠実にガウディの構想通りとはならないこの建築物の建造を続けるべきかという議論もありましたが、、職人による伝承や大まかな外観のデッサンなど残されたわずかな資料を元に、時代毎の建築家がガウディの設計構想を推測するといった形で建設が現在も進められています。

かつては完成まで300年かかると予想されていましたが、スペインの経済成長や入場料収入などに支えられて進捗は加速。

2013年には9代目設計責任者のジョルディ・ファウリが、ガウディの没後100年の2026年に完成予定と発表しました。

見に行きたい……

建築中も見てみたいけど。。。

そして、サグラダ・ファミリアといえば、外尾悦郎さんという方が主任彫刻家だったと思うのですが。。

一切触れられていませんでした。

ガウディの功績とは関係ないとはいえ、現在進行形のプロジェクトなのになぁ。。。

でも思っていたよりガウディの資料が多くて大興奮な展示でした。

今回、図録を買ってしまいました。

だってすごくかっこよかったから。笑

2冊で1組となっていて2800円。

ガウディ本と井上本となっています。

本当はガウディ本だけが欲しかったから購入かなり迷ったんだけどね……

ばら売りしてくれればいいのに。。。

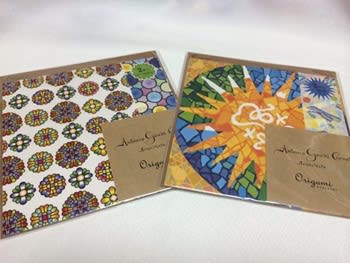

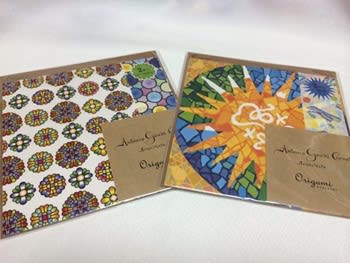

あと、折り紙。

ガウディのデザインをモデルにしたものでカラフルでかわいい!!

これはアルバム作りなどに活用したい!!

ブログランキングよかったらお願いします

森アーツセンターギャラリー

会期は2014年7月12日から2014年9月7日。

ガウディとはアントニ・ガウディ(1852-1926)

19世紀~20世紀にかけて、地中海沿いの美しい街バルセロナを中心に活動。

現在も造り続けられているサグラダ・ファミリアが有名ですが、グエル公園、カサ・ミラなど世界遺産にも登録されている独創的な作品を遺しました。

動きのある曲線、鮮やかな色彩、大胆な構図。

とても私好みなのです。笑

そんなガウディの建築は他のどの様式にも属することのない唯一無二の存在として知られ、世界中の人を魅了しています。

あぁ、一度は『スペイン・ガウディ建築を巡る旅』とかをしてみたい。。。

井上雄彦さんは国内発行部数が1億部を超える「SLAM DUNK」をはじめ「バガボンド」「リアル」といった人気作品を世に送り出している漫画家さん。

ごめんなさい、、私、井上さんの漫画読んだことないのです……

知っているのは京都・東本願寺に描いた親鸞の屏風絵。

写真で見ただけなのですが、「こんな作品が描けるのか」と驚いたのです。

基礎知識はこのぐらい。

ガウディと漫画家のコラボってどんな展示なのだろう、と気になって行った次第。

井上さんのファンだらけだったらどうしよう、と不安だったのは事実。笑

なお、井上さんは「日本スペイン交流400年」の親善大使だそう。

実際、この展覧会のためにバルセロナのカサ・ミラに滞在して作品を描いたそうです。

今回はガウディ自筆のスケッチや図面。

大型の建築模型やガウディがデザインした家具など貴重な資料約100点が展示されています。

最初は井上さんの作品が多くてガウディはおまけ程度に認識していたため、思っていたより多くて感激。

というか、ガウディ展としてとても興味深くおもしろいものでした。

井上さんのほうがおまけ的な印象に。。

ガウディの人生を漫画にしたものが数点あった程度なので。。

ごめんなさい、井上さんが必要だったのか分かりません。

では展示について簡単に。

まずは小さなシアタールームで4分ぐらいの映像を見ます。

井上さんが描いたガウディが登場。

段々若返り東京の街並み、そしてスペインの街並みへ。

ガウディが手掛けた作品が映し出されます。

内容は特にありませんでした。。。

なんかガウディの生涯について紹介でもあるのかと思った……

拍子抜けしたところで展示へ。

全部で3つの章から構成されていました。

年代順でその功績が分かるようになっています。

《1章 トネット少年、バルセロナのガウディへ》

トネットとはガウディの子どもの頃の愛称。

1852年6月25日、ガウディはバルセロナの南に位置するカタルーニャ州タラゴナ県で生まれました。

体が弱く、内気な少年で屋外で遊ぶより、自然をじっと観察している時間のほうが長いような子でした。

幼くしてリウマチを患ったことも影響していたようです。

その観察眼は、鋭く、授業で鳥の翼は飛ぶためにあると説明した教師に対し、鶏は翼を走るために使っている、と反論したそう。

幼いガウディが自らの周囲にある物をよく観察していたことを示すエピソード。

後年、ガウディは自然を"常に開かれて、努めて読むのに適切な偉大な書物"と語りました。

16歳で家族とともにバルセロナに移り住み、建築学校へ。

第1章では子ども時代と学生時代、卒業後、無名の建築家ガウディを辿るものとなっています。

ガウディというとたっぷりとひげを蓄えた肖像がを思い出しますが、建築家になる前の「1876年のアントニ・ガウディの肖像」(ジュアン・マタマラ)はひげもなくふっくらとしています。

その2年後1878年に建築家の免許をとるのですが、そのころにはやせてひげもたっぷり。

変貌ぶりにびっくり。

「大学講堂<卒業設計(建築家資格認定試験)>」といったものも見れてとてもおもしろい。

また設計図も多いのですが「カイ通りガウディ事務所用の自らデザインした机」などといったものも。

そうそう、ここは床が六角形のパネルで覆われていました。

色は青というか緑というか。

とてもさわやかな色。

これはガウディがデザインしたものでバルセロナのグラシア通りにも用いられているのだとか。

《2章 建築家ガウディ、誕生》

建築家としてデビュー間もない26歳のガウディに転機がおとずれます。

当時の新興ブルジョワ、アウゼビ・グエイ(グエル)との出会いです。

パリ万国博覧会に出展するクメーリャ手袋店のためにショーケースをデザインしたガウディ。

その作品を通じてガウディの才能を見初めたのです。

グエイは、その後40年あまりの間パトロンとしてガウディを支援。

グエイ邸、コロニア・グエル教会地下聖堂、グエル公園などの設計を依頼しました。

建築家ガウディの名を世に広めた作品が次々と作られるのです。

第2章では当時の建築界で名を馳せるようになった黄金期のガウディが建てた珠玉の代表作を図面やスケッチ、写真、模型、そして家具やデザイン・パーツなど多様な作品が展示されています。

この時期は円熟期。

グエル公園、カサ・ミラ、カサ・バトリョなどの代表作がずらり。

「カサ・ミラ、通称ラ・ペドレラ(石切場)石膏模型」なんかはその特徴的な曲線がどのように全体的に使われているのかとてもわかりやすい。

今回の展覧会の制作のために井上雄彦さんがアトリエを構えたのもこのカサ・ミラなんだそう。

すごいな、、、私も滞在してみたい。。。

またカサ・バトリョとカサ・ミラの扉や扉の取っ手とかも展示されていてどきどきです。

ここのあたりも床は六角形。

色は白。

おぉ、床が床って亀が泳いできた!!

これはプロジェクションマッピングの進化系「Mediarium(メディアリウム)」という技術だそう。

とっても素敵でした。

モノクロのモザイクタイルがぱぁっと花が咲いたように色づいていくのです。

《3章 ガウディの魂 -サグラダ・ファミリア》

建築家として名声を得たガウディ。

ガウディは後半生を熱心なカトリック教徒として過ごしました。

1914年以降、宗教関連以外の依頼を断り、サグラダ・ファミリアの建設に全精力を注ぎます。

その成功とは裏腹に、クライアントとの軋轢や創作への迷い、家族や友人の相次ぐ死などがガウディを襲います。

バルセロナ市の財政危機もあり、サグラダ・ファミリアの建築は進まず、同時に進めていたコロニア・グエル教会堂の建設工事は未完のまま中止に。

さらに1918年、40年来連れ添ったパトロンのエウゼビ・グエイが亡くなりました。

このころから、取材を受けたり、写真に撮られるのを嫌い、サグラダ・ファミリアの作業に集中するようになりました。

サグラダ・ファミリア内で生活し、身なりも気を使わないような状態となります。

ここではサグラダ・ファミリアに焦点を当てた展示となっています。

「サグラダ・ファミリア聖堂:受難の正面(ファサード)」などの設計図は見ていてこみ上げてくるものが。

いまだに完成しないサグラダ・ファミリア。

ガウディ自身もその完成が見えないことを知りながら、この制作に打ち込みました。

サグラダ・ファミリアにはファサードが3つありますがこの受難のファサードだけはガウディが生きているときに完成しました。

ほかの2つ、「誕生のファサード」は現在建築中、「栄光のファザード」は計画すらまだだとか。

「サグラダ・ファミリア聖堂:模型」で全体像を見れますが本当にこのように完成するのでしょうか……。

なお、ガウディはサグラダ・ファミリアの2代目建築家。

最初の(1代目の)設計図もありましたが、それはそれは普通の聖堂でした。

1926年6月7日、ガウディはミサに向かう途中に路面電車に轢かれました。

浮浪者と間違われて手当てが遅れ、事故の3日後に73歳で亡くなります。

遺体はサグラダ・ファミリアに埋葬されました。

ガウディは模型などを重視し、詳細な設計図は役所へ届け出る分などの最小限しか書きませんでした。

それはサグラダ・ファミリアでも同じ。

スペイン内戦でそれらの模型も破片となってしまい、ガウディの構想に基づいて弟子たちが作成した資料などは大部分が消失してしまいました。

ガウディの死後、もはや忠実にガウディの構想通りとはならないこの建築物の建造を続けるべきかという議論もありましたが、、職人による伝承や大まかな外観のデッサンなど残されたわずかな資料を元に、時代毎の建築家がガウディの設計構想を推測するといった形で建設が現在も進められています。

かつては完成まで300年かかると予想されていましたが、スペインの経済成長や入場料収入などに支えられて進捗は加速。

2013年には9代目設計責任者のジョルディ・ファウリが、ガウディの没後100年の2026年に完成予定と発表しました。

見に行きたい……

建築中も見てみたいけど。。。

そして、サグラダ・ファミリアといえば、外尾悦郎さんという方が主任彫刻家だったと思うのですが。。

一切触れられていませんでした。

ガウディの功績とは関係ないとはいえ、現在進行形のプロジェクトなのになぁ。。。

でも思っていたよりガウディの資料が多くて大興奮な展示でした。

今回、図録を買ってしまいました。

だってすごくかっこよかったから。笑

2冊で1組となっていて2800円。

ガウディ本と井上本となっています。

本当はガウディ本だけが欲しかったから購入かなり迷ったんだけどね……

ばら売りしてくれればいいのに。。。

あと、折り紙。

ガウディのデザインをモデルにしたものでカラフルでかわいい!!

これはアルバム作りなどに活用したい!!

ブログランキングよかったらお願いします