イタリア旅行4日目の午後。ピサへ。

現地日本人ガイドがピサを案内することに。

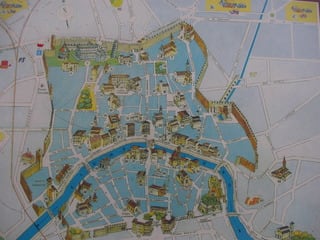

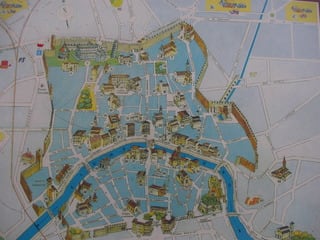

駅の構内からバス乗り場へ直行。

しばらくバスに乗り、ピサの斜塔のそばまで。ここからはシャトルバスで行く。

着いた。遠くにピサの斜塔が見える。

寺院の中。ガリレオ・ガリレイが振り子の等時性を発見したシャンデリアか?

ピサの斜塔を囲む城壁と中華料理店

夕食は中華料理。そろそろイタリア料理に飽きた頃か?

こうして4日目が終わりホテルに戻った。

イタリア旅行4日目の午後。ピサへ。

現地日本人ガイドがピサを案内することに。

駅の構内からバス乗り場へ直行。

しばらくバスに乗り、ピサの斜塔のそばまで。ここからはシャトルバスで行く。

着いた。遠くにピサの斜塔が見える。

寺院の中。ガリレオ・ガリレイが振り子の等時性を発見したシャンデリアか?

ピサの斜塔を囲む城壁と中華料理店

夕食は中華料理。そろそろイタリア料理に飽きた頃か?

こうして4日目が終わりホテルに戻った。