先行きのわからない経済不況に、アメリカの比較的小規模のオペラハウスの中には

閉鎖に追い込まれたものまで出始めていますが、そんな中、ふと私は気づきました。

今まで、アメリカのオペラハウスでは、メトとNYシティオペラとアマート・オペラ以外には

行ったことがない、ということに。

これはいけませんっ!!

特に、このカンパニーや劇場は一目見ておかないと後悔するかもしれない!という場所は、

今のうちに行っておかないと、いつ何が起こるかわからないこのご時世、

”ああ、あの劇場を存命中に観ておくんだった、、!”と後悔しても後の祭りです。

全米のオペラハウスを訪ねてまわるほどの時間と金銭の余裕は今の私にはありませんが、

前から行きたい!と気になっていて、NYからの日帰り射程距離内にあるのが、

フィラデルフィアにあるアカデミー・オブ・ミュージックを本拠地の一つとする

オペラ・カンパニー・オブ・フィラデルフィア(以降、フィラデルフィア・オペラと表記します)です。

アカデミー・オブ・ミュージックはフィラデルフィアのランドマーク的存在ともいえる建物で、

フィラデルフィア・オペラの他にもペンシルベニア・バレエなど、複数の団体が公演に使用しています。

所有は”あの”フィラデルフィア管弦楽団で、最新鋭のホール、キンメル・センターが出来るまでは、

彼らもこのアカデミー・オブ・ミュージックを本拠地としていました。

開場は1857年。

もともとオペラハウスとして建てられた建築物で、

当初の目的通りに現在も機能しているグランド・オペラハウスとしては、全米最古のものです。

(ご存知の通り、メトは1966年にブロードウェイ39丁目の旧所在地から、

現在のリンカーン・センターに移っているので論外なのですが、その旧メトですら、開場年は1883年。

アカデミー・オブ・ミュージックは、それよりも歴史のあるオペラハウスということになります。)

この劇場で歌った歌手には、マリア・カラス、エンリーコ・カルーソらが含まれ、

スコセッシの映画『エイジ・オブ・イノセンス』には、このアカデミーで撮影されたシーンも含まれています。

現行のオペラシーズンの方も、メトにも登場している

若手歌手を交えた魅力的なキャスティングが時々見られ(いつもではありませんが)、

また、フィラデルフィアは音楽教育の水準も非常に高い街で、カーティス音楽院や

AVA(アカデミー・オブ・ヴォーカル・アーツ)がありますから、

メトよりは小規模ながら、きっと充実した公演を繰り広げているのだろう、と、

ずっと”いつかは行きたいオペラハウス・リスト”の上位に入っていたのです。

実は数ヶ月前に、フィラデルフィアで『トゥーランドット』の公演があって、

これは、リューをあのエルモネラ・ヤホ嬢が歌い、トゥーランドットがフランチェスカ・パターネーが歌うということで、

ものすごく観に行きたかったのですが、あまりにメトの鑑賞スケジュールが立て込んでいて、

日帰りが出来る旅程は組めないということが発覚。

ショックを受けた頭でしつこくフィラデルフィア・オペラのサイトを閲覧していたところ、

5月の『子供と魔法』と『ジャンニ・スキッキ』という不思議な取り合わせのダブル・ビルの後者の方に、

スティーブン・コステロが出演することを発見し、これなら何とかメトの公演の隙間の日曜日を使って

日帰り出来そうな見込みがたったので、早速チケットを購入しました。

各オペラハウスで初めてのチケットを買う時というのはいつも一苦労です。

というのは、劇場の大きさや空間の感覚もわからないし、どの席が良いか、というのも座席表を見ながらの勘。

結局、パーケット・サークルと呼ばれるエリアのボックス席の後ろの外野席最前列をネットで確保。

$118という値段も地方(シカゴに続いて地方、地方言うな!と怒られそうですが。)の劇場にしては、

まあまあな値段ですし、座席表で見る限りは、悪かろうはずがないではありませんか!

一年ぶりにコステロが聴けるのですもの、久しぶりの日帰り旅行ですもの、これくらいの座席は当然!です。

開演は昼の2時30分ということなのですが、

オペラだけ観て帰ってくる、というのもあまりに愛想がないので、

朝は早めに家を出て、フィラデルフィアでフィリー・チーズステーキでも昼食に食べて、

ぷらぷらと街を探索して、オペラ鑑賞!という具合に漠然としたプランを前日に頭の中で立てていたのですが、

当日起床してあまりの部屋の薄暗さにびっくり。何でこんなに暗いんだろう、?と思ったら、

きゃーっ!! 雨がざんざか降ってますぅ

せっかくの日帰り旅行デーになんでこうなるのーっ!!!!

最近、さらに拍車がかかっている私のオペラヘッドぶりに”なんか最近の君、こわい、、。”が口癖な私の連れは、

今回は仕事が忙しく同行不可。

オペラを観るためにフィラデルフィアに行くと言い出したのに至って、

やっと何を言っても無駄だとあきらめがついたようで、

日曜の朝9時に傘を抱えてすっかりやる気満々で外出モードに入っている私を快く送りだしてくれました。

行ってまいります!!!!

フィラデルフィアに行く方法は何通りかありますが、車を所有しない私はアムトラックによる列車ルートを。

NYのペン・ステーション(NYにあるペンシルベニア駅のこと)から、フィラデルフィアに行くアムトラックの列車は、

ノースイースト・リージョナルをはじめとする一般のサービスと、

アセラ・エクスプレスという名で知られている超特急があります。

(感覚としてはこだまとのぞみ、みたいな感じでしょうか。)

この二つ、アセラの方が数十ドルお高いのですが、断然リージョナルがおすすめ。

というのは、アセラはボストンからワシントンDC間の大きな都市ををつないでいる超特急列車で、

おそらくアムトラックの中では最も快適な列車ではあるのですが、本当に良く遅れます。

30分なんていうのはざら。しかも列車はすでに北からやってきたお客さんで寿司づめ状態です。

高い料金を払っても意味なし、です。(ちなみに、フィラデルフィアはNYの南。)

ノースイースト・リージョナルは、ボストンからヴァージニアのニューポート・ニュース間を結ぶ路線で、

アセラより停車する駅が多いのですが、

なぜかアセラより座席が空いている傾向にあって、しかも、フィラデルフィアだと、

もともとたった一時間半程度の走行時間なので、アセラとかかる時間はほとんどかわりません。

リージョナルなら何か特別な日でもない限り、ネットでチケットを予約しなくても、

駅の券売機で買うので十分。30分おきに一本くらいのペースで列車があるので、

座席がとれない、なんてことは滅多にないです。

ちなみに、フィラデルフィアから帰ってくる方も、私は券売機で一番直近の便を買うのが便利だと思いました。

というのも、終演後、どれくらいで駅に行けるかというのを計るのは難しいですし、

リージョナルでももちろん遅れはあるのですが

(アムトラックに日本のJRのようなサービスを期待してはいけない。)、

ネットで固定された時間の列車のチケットを買ってしまうと、窓口で交換しない限り、

その指定の便が来るまで意味なく待ちぼうけ、ということになってしまいます。

券売機は予定発車時刻を過ぎていても、まだ列車が実際に駅に到着していない便については、

きちんと選択肢として上がってくるので、”本当はすでに発車しているはずの遅延列車”に運良く滑り込むことが可能です。

今回、私も実際、滑り込みました。

ただし、恐ろしいのは、さすが、アムトラック、

時に、すでに発車してしまった便までスクリーン上の選択肢にあがってくる場合もあることで、

そんなチケットを買っても何の意味もないことは言うまでもありません。

(乗車時のアムトラック職員によるチェックで、”この切符は無効です。”と言われる。

このチェックは結構厳重で、以前、私は乗り遅れてしまった一本前の列車のチケットを、

新しいものに交換せずにゲート突破しようとしましたが、あえなく、職員に駄目出しされました。

よって、列車内で切符の購入はできない、ということなのだと思います。)

なので、どの列車が到着待ちになっているか、ボードに目を光らせつつ、

その便のチケットを素早く購入するのがポイントです。

ちなみにリージョナルのチケットも時間帯やらによって微妙に値段が違っているのですが、

片道で60ドルから90ドルの間あたりにおさまります。

一時間半列車内で爆睡するもよし、iPodするもよし、NJの殺風景な風景を眺めるもよし、、

言っているうちにすぐ到着してしまうのが、フィラデルフィア30丁目駅です。

ここから市の中心地までは、タクシーで。

タクシーはもう駅前にうようよ停車しているので、あぶれる心配はまずありません。

NYのイエローキャブみたいな統一した制度はなく、

日本同様、私営のタクシー会社が個別にサービスを提供する形になっています。

ものの5分ちょっとで街の中心に到着。

いくつかの大きな目抜き通りを除いては、NYよりもこじんまりとしていて、

平均して1ブロックはNYのそれより小さめです。

アカデミー・オブ・ミュージックは、ブロード・ストリートとローカスト・ストリートが

交わるところにありますが、開演30分前にならないと開場しないですし、

劇場付きのボックス・オフィスも私が到着した11時の時点では開いていませんでした。

しかし、ノー問題!

北に一ブロック半行くと、例のフィラデルフィア管の現レジデンス・ホールである

キンメル・センターがあり、

ここのボックス・オフィスが、まだ開いていないアカデミー・オブ・ミュージックのボックス・オフィスの

代わりの役目を果たしてくれます。

こちらの名前を伝えると、感じのよいおばさまがすぐに印刷されたチケットを持ってきてくださいました。

開演までおよそ3時間半あるので、雨が猛烈に降るなか、

”フィラデルフィアのヴィレッジ(注:NYのグリニッチ・ヴィレッジのこと)”とも形容される、

リッテンハウス・スクエア地区に向かって歩いてみました。

オペラハウスのある場所から歩いても、せいぜい10分くらいでしょうか?

地図で見ると大きく見えますが、中心エリアは十分、徒歩で賄える距離です。

NYよりも通りが細く、ほとんどが一方通行なので、ここで車を運転するのは慣れるまで大変そうですが、

歩いている分には、アメリカの都市にしてはヨーロッパ的な落ち着いた雰囲気を感じさせる部分もあって、

なかなかチャーミングな街です。

しかも、食べる場所にはこと欠かない感じで、かわいいお店がたくさんあります。

フィラデルフィアは、フィリー・チーズステーキという、

ホットドッグのウィンナーの変わりに、パンに牛の細切れ(玉ねぎが入っている場合も。)を炒めたものをはさみ、

その上にどろんとしたチーズ(注:このチーズが、各お店の特徴の決め手になっていて、

チーズウィズという練りチーズのようなものから、アメリカン・チーズを使用するお店など色々。)

がかかっている、という、いかにもアメリカ的な不健康そうな、

食べただけで血管が詰まりそうな食べ物が名物で、最初はせっかくフィラデルフィアに来たので、

これを食べよう!と意気込んでいたのですが、

リッテンハウス・スクエアに割と最近開店したらしいという、人気店の支店を目指して歩いたところ、

まさに、これから野球観戦をしようかという”野郎ども”にこそ似合いそうな店の佇まいに、

これからオペラを観るのに、これはないよな、、という気分になってしまいました。

なので、雨が降る中を日用品の買い物に出てきたらしい、ローカルのおじ様を捕獲。

このあたりでおすすめの食事どころを尋ねると、PARC(パルク)というお店を紹介してくれました。

(ウェブサイトは音楽が出ますので、ご注意を。)

リッテンハウス・スクエアを真正面に見据える18丁目のべたべたなロケーションですが、

中がものすごく広くて、適度な騒々しさがかえって居心地いいカフェです。

こういうレストランのレセプションにいる女性って、ルックスはいいのに

ちょっととぼけている、というタイプの人が多いですが、

このお店、すごく人気があって、長蛇の列だったので、”待ち時間はどれくらいですか?”というと、

”外のテラス席ならすぐに座れますが。”と言われた時には固まりました。

こんな土砂降りに何を言っとんじゃ!という感じなので、彼女をすっ飛ばして、

隣に居たフロアを取り仕切っている男性マネージャーに交渉すると、

すぐに奥のスペースの座席に案内してくれました。

ブランチのメニューが充実していますし、味も悪くなく、劇場からも割と近いので、

オペラの公演前に食事をするには好都合のお店。

フィリー・チーズステーキの屋台のような店よりは、オペラ前の食事としては

こちらの方が雰囲気かもしれません。

ローカルのおじさん、グッド・ジョブ!です。

さて、降りしきる雨の中を逆行し、再びアカデミー・オブ・ミュージックへ。

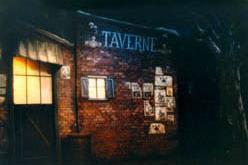

天候のせいで外が暗いからでしょうか?それともマチネでもいつもそういうしきたりなのか、

エントランス外にある大きなランタンに本物の火が掲げられているのは雰囲気あります。

開場当時、馬車で公演を観にやってきた観客は、ここで降り立ったのかな、と想像させます。

開演35分前。雨の中、観客が狭い玄関口に溢れかえっているというのに、

律儀にも扉は閉じられたまま。5分くらい融通利かせてくれればいいのに、、。

いよいよアッシャーたちが扉を開くと、現代のフィラデルフィアのオペラヘッドたちがわらわらと入場。

いくら古い劇場とはいえ、あちこちきちんと手直しをしていることもあって、

ホールの外にいる間はそれほど感じないのですが、

劇場の座席エリアに足を踏み入れた途端、ああ、やっぱり古い建物なんだなあ、というのが

一気に実感として襲ってきます。

アカデミーの正式な座席数はわかりませんが、空間の感覚としてはメトの半分くらいの感じでしょうか?

メトはオーディトリアム内の写真撮影は禁止になっているので、

当然のことながら、この、国の登録史跡にも入っている由緒あるアカデミー・オブ・ミュージックで

カメラのシャッターを切るのはご法度だろうと思いきや、

アッシャーに確認すると、”開演前ならご自由にどうぞ。”という拍子抜けするような返事。

逆にそんな歴史のある文化資産だからこそ、写真撮影OKなのかもしれません。

柱の装飾、天井画など、細かいところが、凝りに凝っているのですが、

開演前もものすごく薄暗く、ほとんど光がないため、私の撮影した写真ではお伝えしきれないのが残念です。

(冒頭の写真はアカデミーのサイトのものなので、詳細が良く見えると思います。)

この劇場のシンボルの一つともなっているシャンデリアは開場当時、

ガス・バーナー式だったそうですが、現在はもちろん普通の電気。

ただし、ものすごく大きくて重そうなシャンデリアで、

今度来ることがあっても、あれの下には絶対に座らないでおこう、と思いました。

(今シーズンの頭にリノベーションされたシャンデリア。

こちらの写真もアカデミーのサイトより。右下の人のサイズと比較してみてください。)

劇場は地階から上に向かって、パルケット、バルコニー、ファミリー・サークル、

アンフィシアターという順に名前がついているのですが、

私が座ったパルケットはメトでいう平土間席。

ただし、メトと明らかに違うのは、平土間の真ん中に半楕円形を作るようにして、

ボックス席が設置されていること。(座席表はこちら。)

そのボックス席を境に内側は野球の内野のような感じなのですが、外側はさしずめ外野席。

私はこの外野席の一番前の座席だったのですが、ボックス席の客が現れてぼー然。

なぜなら、ボックス席の椅子が異様に背が高いのです!!

そして、その上にとどめを刺すかのように、私の目の前のボックスに着席したのはデルモのような男、、

私の隣に座っていた小柄なおばあちゃまは、頭から湯煙をあげながら、

”ちょっと!あんた!あたし、こんな視界のために高いチケット代払ったんじゃないのよ!”と大激怒。

申し訳なさそうなデルモ男はおばあちゃんが見えやすいように、、とボックスの壁に擦り寄りましたが、

それ、私が座ってる目の前なんですけど、、、これでは、何も見えん、、。

激怒のあまり、”ありがとう”の言葉が出ないおばあちゃまに、

デルモの連れの女が嫌みったらしく”どういたしまして!”と叫ぶ。

(お礼の言葉、忘れてねえか?というのをこういう嫌味で表現するのです。)

しかし、考えてみればボックス席に座っている彼らは私たちより高額なチケットのはずなわけで、

彼らが遠慮しながら観なければいけない、というのも、おかしな話。

これは、今の感覚で言うと、設計ミスに入るようなとんでもない欠陥ですが、

かつて、オペラハウスの中に、はっきりと金持ちと般ピー&貧乏人の観客の間に壁があった頃の

明らかな名残で、非常に面白いな、と思いました。

当時はこれが当たり前だったわけです。

金を持ってない人間は我慢しろ、ちゃんと舞台が観れるなどと思うな、ということです。

ああ、この堂々とした露骨さ!!

当時はおばあちゃまみたいに金持ちに、”サイドに寄って!”なんてことを言える貧乏人はいなかったことでしょう。

平等な世の中になったもんです。

現在のメトは、基本、この”平等な世の中”の理念のもとに設計されているんだな、というのを

つくづく感じました。

目の前に自分の座席より背の高い椅子があるような不条理な座席はメトにはありませんから。

結局、開演直前になっても真後ろの席が埋まらなかったので、一列下がることが出来ましたが、

これだけで、視界は大違い。

間違っても、ここではボックス席の真後ろの列に座ってはいけない。いい勉強になりました。

<公演については後編に続く。キャスト等も後編に掲載します。>

*** ラヴェル 子供と魔法 プッチーニ ジャンニ・スキッキ Ravel L'Enfant et les Sortileges

Puccini Gianni Schicchi ***

閉鎖に追い込まれたものまで出始めていますが、そんな中、ふと私は気づきました。

今まで、アメリカのオペラハウスでは、メトとNYシティオペラとアマート・オペラ以外には

行ったことがない、ということに。

これはいけませんっ!!

特に、このカンパニーや劇場は一目見ておかないと後悔するかもしれない!という場所は、

今のうちに行っておかないと、いつ何が起こるかわからないこのご時世、

”ああ、あの劇場を存命中に観ておくんだった、、!”と後悔しても後の祭りです。

全米のオペラハウスを訪ねてまわるほどの時間と金銭の余裕は今の私にはありませんが、

前から行きたい!と気になっていて、NYからの日帰り射程距離内にあるのが、

フィラデルフィアにあるアカデミー・オブ・ミュージックを本拠地の一つとする

オペラ・カンパニー・オブ・フィラデルフィア(以降、フィラデルフィア・オペラと表記します)です。

アカデミー・オブ・ミュージックはフィラデルフィアのランドマーク的存在ともいえる建物で、

フィラデルフィア・オペラの他にもペンシルベニア・バレエなど、複数の団体が公演に使用しています。

所有は”あの”フィラデルフィア管弦楽団で、最新鋭のホール、キンメル・センターが出来るまでは、

彼らもこのアカデミー・オブ・ミュージックを本拠地としていました。

開場は1857年。

もともとオペラハウスとして建てられた建築物で、

当初の目的通りに現在も機能しているグランド・オペラハウスとしては、全米最古のものです。

(ご存知の通り、メトは1966年にブロードウェイ39丁目の旧所在地から、

現在のリンカーン・センターに移っているので論外なのですが、その旧メトですら、開場年は1883年。

アカデミー・オブ・ミュージックは、それよりも歴史のあるオペラハウスということになります。)

この劇場で歌った歌手には、マリア・カラス、エンリーコ・カルーソらが含まれ、

スコセッシの映画『エイジ・オブ・イノセンス』には、このアカデミーで撮影されたシーンも含まれています。

現行のオペラシーズンの方も、メトにも登場している

若手歌手を交えた魅力的なキャスティングが時々見られ(いつもではありませんが)、

また、フィラデルフィアは音楽教育の水準も非常に高い街で、カーティス音楽院や

AVA(アカデミー・オブ・ヴォーカル・アーツ)がありますから、

メトよりは小規模ながら、きっと充実した公演を繰り広げているのだろう、と、

ずっと”いつかは行きたいオペラハウス・リスト”の上位に入っていたのです。

実は数ヶ月前に、フィラデルフィアで『トゥーランドット』の公演があって、

これは、リューをあのエルモネラ・ヤホ嬢が歌い、トゥーランドットがフランチェスカ・パターネーが歌うということで、

ものすごく観に行きたかったのですが、あまりにメトの鑑賞スケジュールが立て込んでいて、

日帰りが出来る旅程は組めないということが発覚。

ショックを受けた頭でしつこくフィラデルフィア・オペラのサイトを閲覧していたところ、

5月の『子供と魔法』と『ジャンニ・スキッキ』という不思議な取り合わせのダブル・ビルの後者の方に、

スティーブン・コステロが出演することを発見し、これなら何とかメトの公演の隙間の日曜日を使って

日帰り出来そうな見込みがたったので、早速チケットを購入しました。

各オペラハウスで初めてのチケットを買う時というのはいつも一苦労です。

というのは、劇場の大きさや空間の感覚もわからないし、どの席が良いか、というのも座席表を見ながらの勘。

結局、パーケット・サークルと呼ばれるエリアのボックス席の後ろの外野席最前列をネットで確保。

$118という値段も地方(シカゴに続いて地方、地方言うな!と怒られそうですが。)の劇場にしては、

まあまあな値段ですし、座席表で見る限りは、悪かろうはずがないではありませんか!

一年ぶりにコステロが聴けるのですもの、久しぶりの日帰り旅行ですもの、これくらいの座席は当然!です。

開演は昼の2時30分ということなのですが、

オペラだけ観て帰ってくる、というのもあまりに愛想がないので、

朝は早めに家を出て、フィラデルフィアでフィリー・チーズステーキでも昼食に食べて、

ぷらぷらと街を探索して、オペラ鑑賞!という具合に漠然としたプランを前日に頭の中で立てていたのですが、

当日起床してあまりの部屋の薄暗さにびっくり。何でこんなに暗いんだろう、?と思ったら、

きゃーっ!! 雨がざんざか降ってますぅ

せっかくの日帰り旅行デーになんでこうなるのーっ!!!!

最近、さらに拍車がかかっている私のオペラヘッドぶりに”なんか最近の君、こわい、、。”が口癖な私の連れは、

今回は仕事が忙しく同行不可。

オペラを観るためにフィラデルフィアに行くと言い出したのに至って、

やっと何を言っても無駄だとあきらめがついたようで、

日曜の朝9時に傘を抱えてすっかりやる気満々で外出モードに入っている私を快く送りだしてくれました。

行ってまいります!!!!

フィラデルフィアに行く方法は何通りかありますが、車を所有しない私はアムトラックによる列車ルートを。

NYのペン・ステーション(NYにあるペンシルベニア駅のこと)から、フィラデルフィアに行くアムトラックの列車は、

ノースイースト・リージョナルをはじめとする一般のサービスと、

アセラ・エクスプレスという名で知られている超特急があります。

(感覚としてはこだまとのぞみ、みたいな感じでしょうか。)

この二つ、アセラの方が数十ドルお高いのですが、断然リージョナルがおすすめ。

というのは、アセラはボストンからワシントンDC間の大きな都市ををつないでいる超特急列車で、

おそらくアムトラックの中では最も快適な列車ではあるのですが、本当に良く遅れます。

30分なんていうのはざら。しかも列車はすでに北からやってきたお客さんで寿司づめ状態です。

高い料金を払っても意味なし、です。(ちなみに、フィラデルフィアはNYの南。)

ノースイースト・リージョナルは、ボストンからヴァージニアのニューポート・ニュース間を結ぶ路線で、

アセラより停車する駅が多いのですが、

なぜかアセラより座席が空いている傾向にあって、しかも、フィラデルフィアだと、

もともとたった一時間半程度の走行時間なので、アセラとかかる時間はほとんどかわりません。

リージョナルなら何か特別な日でもない限り、ネットでチケットを予約しなくても、

駅の券売機で買うので十分。30分おきに一本くらいのペースで列車があるので、

座席がとれない、なんてことは滅多にないです。

ちなみに、フィラデルフィアから帰ってくる方も、私は券売機で一番直近の便を買うのが便利だと思いました。

というのも、終演後、どれくらいで駅に行けるかというのを計るのは難しいですし、

リージョナルでももちろん遅れはあるのですが

(アムトラックに日本のJRのようなサービスを期待してはいけない。)、

ネットで固定された時間の列車のチケットを買ってしまうと、窓口で交換しない限り、

その指定の便が来るまで意味なく待ちぼうけ、ということになってしまいます。

券売機は予定発車時刻を過ぎていても、まだ列車が実際に駅に到着していない便については、

きちんと選択肢として上がってくるので、”本当はすでに発車しているはずの遅延列車”に運良く滑り込むことが可能です。

今回、私も実際、滑り込みました。

ただし、恐ろしいのは、さすが、アムトラック、

時に、すでに発車してしまった便までスクリーン上の選択肢にあがってくる場合もあることで、

そんなチケットを買っても何の意味もないことは言うまでもありません。

(乗車時のアムトラック職員によるチェックで、”この切符は無効です。”と言われる。

このチェックは結構厳重で、以前、私は乗り遅れてしまった一本前の列車のチケットを、

新しいものに交換せずにゲート突破しようとしましたが、あえなく、職員に駄目出しされました。

よって、列車内で切符の購入はできない、ということなのだと思います。)

なので、どの列車が到着待ちになっているか、ボードに目を光らせつつ、

その便のチケットを素早く購入するのがポイントです。

ちなみにリージョナルのチケットも時間帯やらによって微妙に値段が違っているのですが、

片道で60ドルから90ドルの間あたりにおさまります。

一時間半列車内で爆睡するもよし、iPodするもよし、NJの殺風景な風景を眺めるもよし、、

言っているうちにすぐ到着してしまうのが、フィラデルフィア30丁目駅です。

ここから市の中心地までは、タクシーで。

タクシーはもう駅前にうようよ停車しているので、あぶれる心配はまずありません。

NYのイエローキャブみたいな統一した制度はなく、

日本同様、私営のタクシー会社が個別にサービスを提供する形になっています。

ものの5分ちょっとで街の中心に到着。

いくつかの大きな目抜き通りを除いては、NYよりもこじんまりとしていて、

平均して1ブロックはNYのそれより小さめです。

アカデミー・オブ・ミュージックは、ブロード・ストリートとローカスト・ストリートが

交わるところにありますが、開演30分前にならないと開場しないですし、

劇場付きのボックス・オフィスも私が到着した11時の時点では開いていませんでした。

しかし、ノー問題!

北に一ブロック半行くと、例のフィラデルフィア管の現レジデンス・ホールである

キンメル・センターがあり、

ここのボックス・オフィスが、まだ開いていないアカデミー・オブ・ミュージックのボックス・オフィスの

代わりの役目を果たしてくれます。

こちらの名前を伝えると、感じのよいおばさまがすぐに印刷されたチケットを持ってきてくださいました。

開演までおよそ3時間半あるので、雨が猛烈に降るなか、

”フィラデルフィアのヴィレッジ(注:NYのグリニッチ・ヴィレッジのこと)”とも形容される、

リッテンハウス・スクエア地区に向かって歩いてみました。

オペラハウスのある場所から歩いても、せいぜい10分くらいでしょうか?

地図で見ると大きく見えますが、中心エリアは十分、徒歩で賄える距離です。

NYよりも通りが細く、ほとんどが一方通行なので、ここで車を運転するのは慣れるまで大変そうですが、

歩いている分には、アメリカの都市にしてはヨーロッパ的な落ち着いた雰囲気を感じさせる部分もあって、

なかなかチャーミングな街です。

しかも、食べる場所にはこと欠かない感じで、かわいいお店がたくさんあります。

フィラデルフィアは、フィリー・チーズステーキという、

ホットドッグのウィンナーの変わりに、パンに牛の細切れ(玉ねぎが入っている場合も。)を炒めたものをはさみ、

その上にどろんとしたチーズ(注:このチーズが、各お店の特徴の決め手になっていて、

チーズウィズという練りチーズのようなものから、アメリカン・チーズを使用するお店など色々。)

がかかっている、という、いかにもアメリカ的な不健康そうな、

食べただけで血管が詰まりそうな食べ物が名物で、最初はせっかくフィラデルフィアに来たので、

これを食べよう!と意気込んでいたのですが、

リッテンハウス・スクエアに割と最近開店したらしいという、人気店の支店を目指して歩いたところ、

まさに、これから野球観戦をしようかという”野郎ども”にこそ似合いそうな店の佇まいに、

これからオペラを観るのに、これはないよな、、という気分になってしまいました。

なので、雨が降る中を日用品の買い物に出てきたらしい、ローカルのおじ様を捕獲。

このあたりでおすすめの食事どころを尋ねると、PARC(パルク)というお店を紹介してくれました。

(ウェブサイトは音楽が出ますので、ご注意を。)

リッテンハウス・スクエアを真正面に見据える18丁目のべたべたなロケーションですが、

中がものすごく広くて、適度な騒々しさがかえって居心地いいカフェです。

こういうレストランのレセプションにいる女性って、ルックスはいいのに

ちょっととぼけている、というタイプの人が多いですが、

このお店、すごく人気があって、長蛇の列だったので、”待ち時間はどれくらいですか?”というと、

”外のテラス席ならすぐに座れますが。”と言われた時には固まりました。

こんな土砂降りに何を言っとんじゃ!という感じなので、彼女をすっ飛ばして、

隣に居たフロアを取り仕切っている男性マネージャーに交渉すると、

すぐに奥のスペースの座席に案内してくれました。

ブランチのメニューが充実していますし、味も悪くなく、劇場からも割と近いので、

オペラの公演前に食事をするには好都合のお店。

フィリー・チーズステーキの屋台のような店よりは、オペラ前の食事としては

こちらの方が雰囲気かもしれません。

ローカルのおじさん、グッド・ジョブ!です。

さて、降りしきる雨の中を逆行し、再びアカデミー・オブ・ミュージックへ。

天候のせいで外が暗いからでしょうか?それともマチネでもいつもそういうしきたりなのか、

エントランス外にある大きなランタンに本物の火が掲げられているのは雰囲気あります。

開場当時、馬車で公演を観にやってきた観客は、ここで降り立ったのかな、と想像させます。

開演35分前。雨の中、観客が狭い玄関口に溢れかえっているというのに、

律儀にも扉は閉じられたまま。5分くらい融通利かせてくれればいいのに、、。

いよいよアッシャーたちが扉を開くと、現代のフィラデルフィアのオペラヘッドたちがわらわらと入場。

いくら古い劇場とはいえ、あちこちきちんと手直しをしていることもあって、

ホールの外にいる間はそれほど感じないのですが、

劇場の座席エリアに足を踏み入れた途端、ああ、やっぱり古い建物なんだなあ、というのが

一気に実感として襲ってきます。

アカデミーの正式な座席数はわかりませんが、空間の感覚としてはメトの半分くらいの感じでしょうか?

メトはオーディトリアム内の写真撮影は禁止になっているので、

当然のことながら、この、国の登録史跡にも入っている由緒あるアカデミー・オブ・ミュージックで

カメラのシャッターを切るのはご法度だろうと思いきや、

アッシャーに確認すると、”開演前ならご自由にどうぞ。”という拍子抜けするような返事。

逆にそんな歴史のある文化資産だからこそ、写真撮影OKなのかもしれません。

柱の装飾、天井画など、細かいところが、凝りに凝っているのですが、

開演前もものすごく薄暗く、ほとんど光がないため、私の撮影した写真ではお伝えしきれないのが残念です。

(冒頭の写真はアカデミーのサイトのものなので、詳細が良く見えると思います。)

この劇場のシンボルの一つともなっているシャンデリアは開場当時、

ガス・バーナー式だったそうですが、現在はもちろん普通の電気。

ただし、ものすごく大きくて重そうなシャンデリアで、

今度来ることがあっても、あれの下には絶対に座らないでおこう、と思いました。

(今シーズンの頭にリノベーションされたシャンデリア。

こちらの写真もアカデミーのサイトより。右下の人のサイズと比較してみてください。)

劇場は地階から上に向かって、パルケット、バルコニー、ファミリー・サークル、

アンフィシアターという順に名前がついているのですが、

私が座ったパルケットはメトでいう平土間席。

ただし、メトと明らかに違うのは、平土間の真ん中に半楕円形を作るようにして、

ボックス席が設置されていること。(座席表はこちら。)

そのボックス席を境に内側は野球の内野のような感じなのですが、外側はさしずめ外野席。

私はこの外野席の一番前の座席だったのですが、ボックス席の客が現れてぼー然。

なぜなら、ボックス席の椅子が異様に背が高いのです!!

そして、その上にとどめを刺すかのように、私の目の前のボックスに着席したのはデルモのような男、、

私の隣に座っていた小柄なおばあちゃまは、頭から湯煙をあげながら、

”ちょっと!あんた!あたし、こんな視界のために高いチケット代払ったんじゃないのよ!”と大激怒。

申し訳なさそうなデルモ男はおばあちゃんが見えやすいように、、とボックスの壁に擦り寄りましたが、

それ、私が座ってる目の前なんですけど、、、これでは、何も見えん、、。

激怒のあまり、”ありがとう”の言葉が出ないおばあちゃまに、

デルモの連れの女が嫌みったらしく”どういたしまして!”と叫ぶ。

(お礼の言葉、忘れてねえか?というのをこういう嫌味で表現するのです。)

しかし、考えてみればボックス席に座っている彼らは私たちより高額なチケットのはずなわけで、

彼らが遠慮しながら観なければいけない、というのも、おかしな話。

これは、今の感覚で言うと、設計ミスに入るようなとんでもない欠陥ですが、

かつて、オペラハウスの中に、はっきりと金持ちと般ピー&貧乏人の観客の間に壁があった頃の

明らかな名残で、非常に面白いな、と思いました。

当時はこれが当たり前だったわけです。

金を持ってない人間は我慢しろ、ちゃんと舞台が観れるなどと思うな、ということです。

ああ、この堂々とした露骨さ!!

当時はおばあちゃまみたいに金持ちに、”サイドに寄って!”なんてことを言える貧乏人はいなかったことでしょう。

平等な世の中になったもんです。

現在のメトは、基本、この”平等な世の中”の理念のもとに設計されているんだな、というのを

つくづく感じました。

目の前に自分の座席より背の高い椅子があるような不条理な座席はメトにはありませんから。

結局、開演直前になっても真後ろの席が埋まらなかったので、一列下がることが出来ましたが、

これだけで、視界は大違い。

間違っても、ここではボックス席の真後ろの列に座ってはいけない。いい勉強になりました。

<公演については後編に続く。キャスト等も後編に掲載します。>

*** ラヴェル 子供と魔法 プッチーニ ジャンニ・スキッキ Ravel L'Enfant et les Sortileges

Puccini Gianni Schicchi ***