ふたりまたは三人が、

わたしの名によって

集まっている所には、

わたしもその中にいるのである。

マタイによる福音書 18章20節

新約聖書 口語訳

最も剛毅なる者は

最も柔和なる者であり、

愛ある者は勇敢なるものである。

(『武士道』新渡戸稲造 )

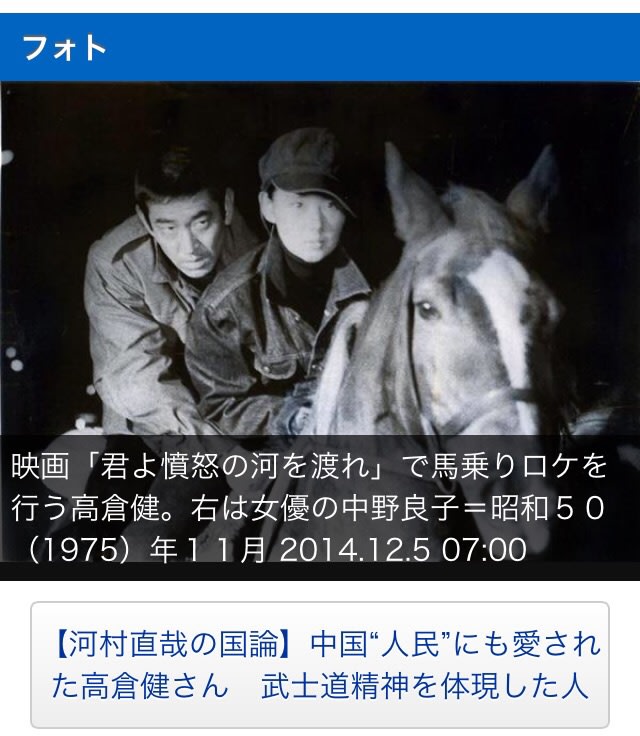

★【河村直哉の国論】中国“人民”にも愛された高倉健さん

武士道精神を体現した人 - 産経WEST

◆産経新聞 2014年12月5日 07:00更新

▲映画「君よ憤怒の河を渡れ」で

馬乗りロケを行う高倉健。右は女優の中野良子

=昭和50(1975)年11月

俳優、高倉健さんの魅力とは何だったのだろうと、追悼番組などを見るたび考えてきた。それは日本人的な徳に貫かれた生き方の魅力だったのではないかと思う。武士道精神に貫かれた生き方、といってもよい。

単に任侠(にんきょう)シリーズで健さんが刀を手にしているから、という理由ではない。刀を持とうが持つまいが、健さんの演じる男、さらに健さんの生き方そのものが、武士道的な精神を感じさせるのである。

確かに初期の「日本侠客(きょうかく)伝」シリーズなど、役どころもいかにも「武的」だ。第1作で、渡世人集団でもある東京・木場の材木運送業の小頭(こがしら)を任された主人公は、侠客であり、切り込んで敵を倒す。しかしこれだけなら「武的」ではあっても武士道的ではない。敵対勢力のいやがらせに耐え、正道の仕事をまっとうしようとするが、仲間が殺され、付け火されるに及んで、ついに刀を手にする。優しさと義憤があるから、それは武士道的といってよい味わいを帯びてくる。

刀を手にしない作品でも、健さんはどこか武士道的だ。たとえば追悼番組としても放送された「あなたへ」では、故郷の海に散骨してほしいという先立った妻の願いをかなえる義があり、妻を思う優しさがある。この義と優しさが、高倉作品の大きな魅力ではないかと思う。

そしてこの義と優しさは、20世紀にさしかかろうとするころ、日本人の日本人らしさを求めて新渡戸稲造が著した「武士道」において、重視された特性なのだ。「武士にとりて卑劣なる行動、曲りたる振舞いほど忌むべきものはない」。新渡戸はそういってまず義について説く。

しかし義だけでは足りない。「『最も剛毅なる者は最も柔和なる者であり、愛ある者は勇敢なるものである』とは普遍的に真理である。『武士の情』という言は、直ちに我が国民の高貴なる情感に訴えた」。そういって新渡戸が「仁・惻隠の心」を重視するように、優しさが武士道には同時に求められる。

ほかに新渡戸が挙げる武士道の「勇」や「礼」、「誠」、「克己」なども、高倉健という俳優の印象、さらに高倉作品のイメージと重なってくる。健さんの礼儀正しさや誠実さは訃報に接して多くの人が伝えた通りだし、禁欲的に役作りに打ち込む姿なども「克己」という言葉を思わせる。

その寡黙さにも筆者など、武士道の心得書「葉隠」を重ねてイメージしてしまう。「葉隠」という書名の由来は、「葉がくれに散りとどまれる花のみぞ忍びし人にあふここちする」という西行の歌とする説がある。饒舌(じょうぜつ)な自己主張ではない、木の葉の間にほの見えるひそやかだが美しい花の心といったものが、高倉健という俳優のたたずまいから感じられてくるのだ。

かくして「高倉健」は、日本人的な価値観を体現した存在だったといってよい。そしてこの名優がこれほど多くの人から愛され、その死が悼まれているということは、筆者には、この日本的な価値観、武士道的な価値観がいまでも多くの人に共有されていることを物語っているように思えてくる。

ことは日本だけではない。中国でも健さんの死が大きく報じられ、追悼されているという。いいことだと思う。本物は、どの国においてもいつの時代にあっても評価されるということだ。

評論家の石平さんが書いているが、中国共産党が反日路線をとる前、中国で国民的なスターだったのは山口百恵さんであり、高倉健さんだった。冗談半分で石平さんは言っている。健さんのような、長身で無口な男というのが中国の若い女性の理想の男性像となり、「背が低くて口達者」な石平さんは女性から見向きもされなかった、とか(石平さんの、すてきなことは言うまでもないが)。中国にもそのような時代があったということだ。

死してなお魅力を放ち続ける高倉健という人の偉大さを、改めて感じる。 (大阪正論室長) =随時掲載します

(産経新聞 2014年12月5日 07:00更新)

葉隠れに散りとどまれる花のみぞ

忍びし人に会ふ心地する

( 『山家集』西行 1118-1190 )

緑の葉の中にわずかに散り残った花を

見いだした感動を詠む。

▲『武士道』新渡戸稲造 著

▲平成27年1月23日(金)

産経新聞号外

白鵬最多V 大鵬超え33度目