言の葉綴り79「和讃」について

(「最後の親鸞」の和讃より)

吉本隆明全集20 月報21 中島岳志

2019年九月晶文社より抜粋

「和讃」について

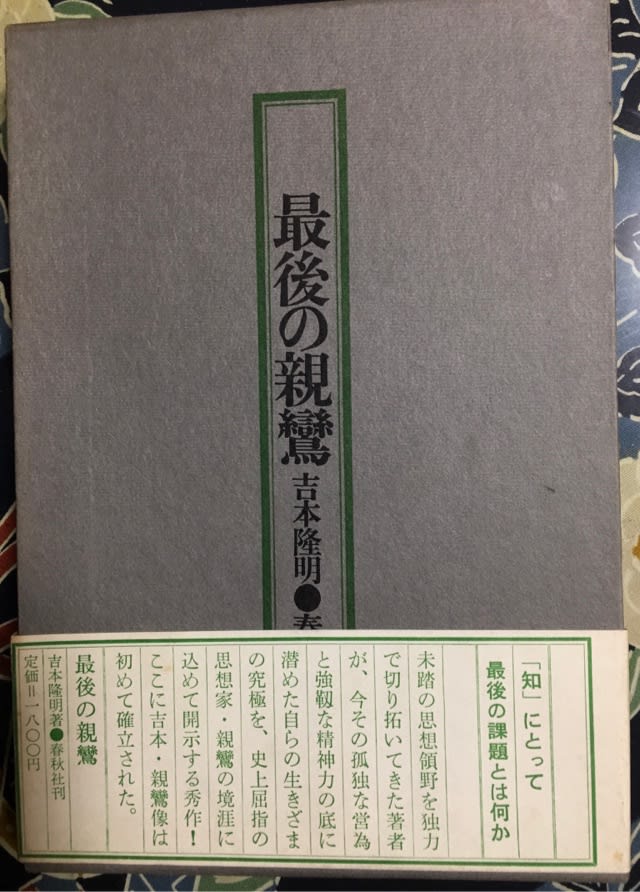

吉本さんの訃報に接した日、私は本棚から『最後の親鸞』をとりだした。この本は私の人生を変えた本だからだ。故人をしのぶには、これを読みなおすしかないとおもった。

表紙を開くと、そこかしこに二十歳の私の下線が引かれている。私は大学へ行く電車の中で読みはじめ、最寄りの駅に着いた時には、「今日は、大学に行っている場合ではない」と決めファストフード店に入った。

時間を忘れて読了した。店をでたときには、私と世界の関係性が一変していた。

私はこの本を読んで仏教に接近し、のちに親鸞を人生の指針とするようになった。私がいま仏教徒として生きているのは、吉本さんの影響による。

二十歳の私は、『最後の親鸞』のどこに魅了されたのか。

代表作の『最後の親鸞』は、これまで何度も読み返してきた。ここに論じられている念仏論に対して、ささやかな異論を述べたりもした。私にとっては、格闘の対象であり続けてきた。

私が魅了されたのは、むしろ二番目に収録されている「和讃——親鸞和讃の特異性」だった。いまでも吉本さんの文章のなかで、この論考を一番愛している。それは親鸞を的確に捉えているからだけではない。ここに示された論理構造が、吉本さんそのものであろようにおもえるからである。

この論考は、次の一文で始まる。「親鸞の和讃の性格は、ひとことで〈非詩〉的であるといってよい」。

親鸞の生きた時代は戦乱と飢餓が慢性化していた。都の片隅には死体が転がり、明日は我が身という恐怖が蔓延していた。

世界の「あはれ」に直面した人々は、詩を求めた。人間の存在は卑小で虚しい。そのような文学的哀傷は、「救済の〈ほのか〉な幻として描」かれた宗教的哀傷と連続していた。必然的に、宗教は無常観を源泉とする詩的要素を含んでいた。

しかし、「親鸞の思想にもともと哀傷はない」。「親鸞の和讃は、中世的な流行の〈あはれ〉や〈ほのか〉な救済の微光を唱うべき根拠をもたなかった」。

なぜか。

親鸞にとって現世という「五悪」の世界は、引き受ける以外にない存在だった。人間はすべからく煩悩具足の凡夫であり、存在論的な悪を内在化している。罪や悪は絶対的に不可避であり、自力によって乗り越えられるものではない。しかし、そのような絶望の中に、浄土へ超出する正機がひそんでいる。「親鸞にとって、現世の憂苦こそは浄土への最短の積極的な契機」だった。

このような親鸞の論理は、「あはれ」「はかなさ」「無常」といった詩的感傷を退けると同時に、同時代の時宗の浄土観も厳しく退けた。

一遍を核とする時宗は、「現世不信」「穢土厭離」を問い詰め、「一刻もはやく死にたい、むしろ生きながら現身を死んだものとみなしたい、という被虐的な願望にまで徹底化している」。これは一種の「自己抹殺の絶対化」であり、『観念の即身仏志向」を伴っていた。過酷な苦行や遊行を通じて自己を抹殺し、それを通じて浄土を獲得するという道筋が説かれた。

親鸞にとって、人間はあくまでも凡夫である。親鸞は妻帯し、子を持ち、現世の汚辱を民衆と共にいきた。親鸞は積極的に「非僧」であることを引き受けた。一方で、彼は「非俗」であることにも意識的だった。「俗とおなじの〈あはれ〉と〈はかなさ〉と〈不信〉とを、還相の眼でもって生活するところに〈非俗〉の真髄があった。

親鸞は、浄土へと死に急ぐ思想に懐疑的だった。世界は確かに汚らわしい。他者のエゴや嫉妬が渦を巻いて襲いかかってくる。そして、自己もその一部であることから逃れることが出来ない。

親鸞は、悲惨な世界を進んでひきうけようとした。そして、その生活実践こそが、浄土へ超出する契機となると確信していた。彼の傍には苦楽を共にした具体的な衆生が存在した。ここに時宗に対して〈真宗〉を名乗る根拠が存在した。

だから、親鸞の「和讃」には詩的要素が欠如している。「どうかんがえても、唱い伝えて他者を誘うのに必要な甘美さが欠けている」。「親鸞の和讃は、独り言のようにかかれている」。

親鸞の言葉は、常に「一人」に向けられる。親鸞の和讃には「自己懺悔」と「罪悪感」がある。だから、その言葉は「独り言のよう」であり、「非詩」的である。

しかし、ここに本当の詩人の姿が立ち上がる。詩を書くことによって詩人であることを獲得する人間は、真に詩人といえるのか。むしろ、一人に向けられた独り言のような言葉の中に、本当の詩が存在するのではないか。「彼の和讃だけがここに詩人があり、そしてじぶんの詩を書いたといえる与件を具えていたというべきである」。

二十歳の私は、このような吉本さんの「詩人」性に魅了され、一気に『最後の親鸞』を読み終えた。

吉本さんは親鸞のように生きようとした人だと思う。親鸞を同志のような存在と見なしていたのだと思う。

吉本さんは再帰的に凡夫を選択するエリートだった。親鸞も吉本さんも再帰的な大衆である。その「還相」的なまなざしから、吉本さんの論理が生まれ、文体が生成されている。そこに、一人に向けられた「詩」が発生するとき、私たちはロゴスを超えた吉本のパトスに鷲掴みにされる。

(なかじま・たけし 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授)