つづき

Foreigners with dollars, pounds, Swiss francs, or Czech crowns lived in opulence. They were hated. "Times made us cynical. Everybody saw an enemy in everybody else," said Erna von Pustau, daughter of a Hamburg fish merchant.

ドル、ポンド、スイス・フラン、またはチェコ・クラウンを持っていた外国人は贅沢に暮らした。

彼等は憎悪されていた。

「時は私たちを冷笑的にしました。誰もが自分以外の人間を全て敵だと思っていたのです」とハンブルクの魚業者の娘、Erna von Pustau氏は記した。

Great numbers of people failed to see it coming. "My relations and friends were stupid. They didn't understand what inflation meant. Our solicitors were no better. My mother's bank manager gave her appalling advice," said one well-connected woman.

多くの人は次に何が起こるかわからなかった。

或る人脈に恵まれた女性はこう記した。

「親戚も友達も愚かでした。彼等はインフレの意味を理解しなかったのです。私たちの弁護士も似たり寄ったりでした。母の銀行の支店長など、酷いアドバイスを与えたものです」

"You used to see the appearance of their flats gradually changing. One remembered where there used to be a picture or a carpet, or a secretaire. Eventually their rooms would be almost empty. Some of them begged -- not in the streets -- but by making casual visits. One knew too well what they had come for."

「彼等のアパートの様子は徐々に変わっていきました。以前は絵がかけてあったりカーペットが敷いてあったり、秘書がいたものです。最終的には、部屋はほとんど空っぽになりました。中には物乞いする人もいました…路上でではありませんが、不意に知り合いを訪れたりして物乞いするのです。彼等が何を目当てにやってきたのか、よくわかっていました」

Corruption became rampant. People were stripped of their coat and shoes at knife-point on the street. The winners were those who -- by luck or design -- had borrowed heavily from banks to buy hard assets, or industrial conglomerates that had issued debentures. There was a great transfer of wealth from saver to debtor, though the Reichstag later passed a law linking old contracts to the gold price. Creditors clawed back something.

汚職も蔓延した。

人々は町で強盗に襲われて、コートや靴を奪われた。

勝ち組は、幸運によるものか計算ずくのことか、有形資産、または債務証券を発行していた産業コングロマリットを買うために、銀行から多額の借金をしていた人々だった。

巨額の資産が預金者から債務者の手に渡った。

もっとも、議会はその後、古い契約を金価格に結びつける法律を制定した。

債権者はいくばくかを何とか取り戻したのだ。

A conspiracy theory took root that the inflation was a Jewish plot to ruin Germany. The currency became known as "Judefetzen" (Jew- confetti), hinting at the chain of events that wouild lead to Kristallnacht a decade later.

インフレはドイツを滅ぼそうとするユダヤの陰謀だ、という陰謀論が根付いた。

この通貨は、十年後に水晶の夜を引き起こす一連の事件をほのめかす、「Judefetzen(ユダヤ人のアメ)」として知られるようになった。

While the Weimar tale is a timeless study of social disintegration, it cannot shed much light on events today. The final trigger for the 1923 collapse was the French occupation of the Ruhr, which ripped a great chunk out of German industry and set off mass resistance.

ワイマールの物語は不朽の社会崩壊研究だが、今日の事態には大して役に立たない。

1923年の崩壊を引き起こしたとどめは、ドイツ産業の大部分を奪い大規模な抵抗運動を引き起こした、フランスのルール地方占領だった。

Lloyd George suspected that the French were trying to precipitate the disintegration of Germany by sponsoring a break-away Rhineland state (as indeed they were). For a brief moment rebels set up a separatist government in Dusseldorf. With poetic justice, the crisis recoiled against Paris and destroyed the franc.

フランスはラインラントの分離独立を支援して、ドイツの崩壊を引き起こそうとしているのではないか(それこそ正にフランスが行ったことだった)、とロイド・ジョージ首相は疑っていた。

反乱軍は短期間、分離独立政府をデュッセルドルフに立ち上げた。

詩的正義により、この危機はパリにブーメランすると、フランス・フランを破壊した。

The Carthaginian peace of Versailles had by then poisoned everything. It was a patriotic duty not to pay taxes that would be sequestered for reparation payments to the enemy. Influenced by the Bolsheviks, Germany had become a Communist cauldron. partakists tried to take Berlin. Worker `soviets' proliferated. Dockers and shipworkers occupied police stations and set up barricades in Hamburg. Communist Red Centuries fought deadly street battles with right-wing militia.

ベルサイユ条約のカルタゴの平和は、その頃までには何もかもを毒していた。

敵国への賠償金にまわされる税金を納めないことは、愛国的義務だったのだ。

ボルシェビキに影響を受けて、ドイツは共産主義者の大釜と化した。

スパルタキストはベルリンを落とそうとした。

労働者「評議会」が急増した。

港湾労働者や造船労働者は、ハンブルクで警察署を占領し、バリケードをはった。

共産党赤軍は右翼市民軍と血みどろの市街戦を繰り広げた。

Nostalgics plotted the restauration of Bavaria's Wittelsbach monarchy and the old currency, the gold-backed thaler. The Bremen Senate issued its own notes tied to gold. Others issued currencies linked to the price of rye.

郷愁の念が、ババリアのヴィッテルスバハ王家と金を裏付けとする旧通貨ターレルの復活を。

ブレーメン議会は金と連動させた独自の紙幣を発行した。

他はライの価格に連動した通貨を発行した。

This is not a picture of America, or Britain, or Europe in 2010. But we should be careful of embracing the opposite and overly-reassuring assumption that this is a mild replay of Japan's Lost Decade, that is to say a slow and largely benign slide into deflation as debt deleveraging exerts its discipline.

これは2010年の米国、英国、またはヨーロッパの様相ではない。

だが僕らは、これは日本の失われた十年のぬるいバージョンが繰り返されているだけだ、つまり、債務のデレバレッジがその規律を発揮するなかで、緩やかかつ概ね良性なデフレに陥るだろう、などという上記とは逆の、過剰に安心をもたらす推測には注意しなければならない。

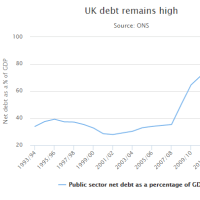

Japan was the world's biggest external creditor when the Nikkei bubble burst twenty years ago. It had a private savings rate of 15pc of GDP. The Japanese people have gradually cut this rate to 2pc, cushioning the effects of the long slump. The Anglo-Saxons have no such cushion.

20年前にバブルが弾けた時、日本は世界最大の対外債権国だったのだ。

日本の貯蓄率はGDP比15%に上っていた。

日本人はこれを2%まで徐々に減らして、長期不況の影響を緩和した。

アングロサクソンにそんな緩和材料はない。

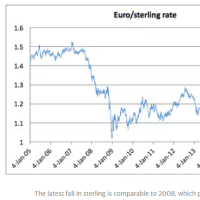

There is a clear temptation for the West to extricate itself from the errors of the Greenspan asset bubble, the Brown credit bubble, and the EMU sovereign bubble by stealth default through inflation. But that is a danger for later years. First we have the deflation shock of lives. Then -- and only then -- will central banks go to far and risk losing control over their printing experiment as velocity takes off. One problem at a time please.

欧米が、グリーンスパンの資産バブル、ブラウン首相の信用バブル、そしてEMUのソブリン・バブルの過ちから、インフレによるステルス・デフォルトによって抜け出したい、という誘惑に駆られているのは明らかだ。

だが、そのツケは何年も後になって回ってくるだろう。

先ず、僕らはデフレ・ショックを受ける。

通貨の流通速度が急激に加速し、中央銀行は度を越して、紙幣の増刷を制御不能にしてしまう危険を犯すのは、その後であって前ではない。

弱り目に祟り目は御免でプリーズ。

| When Money Dies: The Nightmare of the Weimar Hyper-inflationOld Street Publishingこのアイテムの詳細を見る |