&1 脳血管性認知症の診断上の問題点

「脳血管性認知症」とは、「脳を養っている大小の血管の障害である脳梗塞や脳出血に起因して起きる認知症」を言うものと定義されています。

脳を養っている大小の血管が閉塞して/十分に血液を脳に送れなくなった為に、脳の働きが全般的(左右両側性)に低下して、認知症の症状を起こしてくる「閉塞性血管障害のもの」が最も多くて、一部に「出血性のもの」があります。

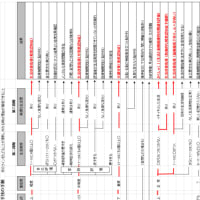

どの種類の認知症であれ、①「脳の器質的な障害を含む(何等かの脳機能の障害)に因って、正常なレベルとされる程度にいったん完成された知的機能が、②全般的(左右両側性)且つ継続的に機能低下した状態にあることにより、③社会生活や家庭生活やセルフケアに重大な支障が出てきている状態」を認知症と言うとするのが、一般的な認知症の定義の仕方です。

従って、①「何等かの脳機能の障害」という直接の(A:原因)に因り、②「知的機能の全般的(左右両側性)且つ継続的な機能低下」という(B:結果)をきたしており、且つ、「認知症の症状」を呈しているという、「原因」と「結果」との間に「相当因果関係」が確認されることが不可欠になるのです。

①「脳機能の障害」(原因)が認められると言う為には、②脳の或る領域に血流の低下が確認され、且つ、③その血流低下を惹き起こしている原因血管が確認されることが必要です。

④次いで、その血流障害がもたらしている「脳機能の低下部位」と認知症の症状を発現させている「脳機能低下の範囲」とが合致(結果)していることの確認も必要です。

( ここで、コーヒー・ブレイク)逆に言えば、①脳機能の障害という直接の(原因)と ②認知症の症状という(結果)との間の相当因果関係が確認されていなければ、③認知症と診断してはいけないのです。

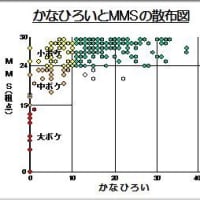

ところが、実際の診察の現場では、「局部的な脳出血や脳梗塞」があると、左脳又は右脳の片側の脳の機能障害による後遺症としての記憶障害、或いは、言語の障害や手足の身体的な不具合を伴う症状、又は、後遺症を基にした種々の生活上の不便さえ認められれば、「脳機能の全般且つ継続的な低下」の確認及び原因と結果との間の(「相当因果関係」の確認を行うこともなく!!)、「脳血管性認知症」と診断しているケースが、極めて多いのです。 その為に、①(正しい数値では、5.0%程度のものなのに!!)、②(血管性認知症の認知症全体に占める割合が20~25%もの大きな数値になっている)のです!!!

※「脳血管性認知症」とされるケースで、脳出血や脳梗塞の後、直ぐに認知症と認められるような程度や態様の症状が出てくるケースは、実際には、とても少ないのです。

左半球に大きな梗塞巣が出来て、左半球が高度に障害されると高度の失語症を起こし、生活面に重大な支障をもたらすことになります。この場合、「神経心理機能テスト」で調べさえすれば、「脳機能の全般的な低下」が起きているかどうかは、容易に確認することが出来るのです。テスト結果から、右半球の機能は良く保たれていて、「脳機能の全般且つ継続的な低下」が起きていないことを簡単に知ることが出来るのですが、診断業務に従事している精神科医が、「神経心理機能テスト」で調べるという手間をかけていないのです。

&2

ところで、&1の説明の中で、脳出血や脳梗塞の後、直ぐに認知症と認められるような程度や態様の症状が出てくるケースは、とても少ないと言いました。 専門家の間では、「脳血管性認知症」と診断されるケースの多くのものは、認知症と認められるような程度や態様の症状が直ぐには出てこないで、「何年もかけて、じわじわと症状が出てくる」ものが主流だとされています。そして、それらは、“まだら性”とか“多発梗塞性”の「脳血管性認知症」と呼ばれています。

“ま だら性”の脳血管性認知症の特徴として、初期には、記憶力が低下している一方で、理解力や判断力がしっかりしていて、更には人格が保たれていて、「認知症の症状が“まだらに”出てくる」のが特徴とされています。

“ま だら性”の脳血管性認知症の特徴として、初期には、記憶力が低下している一方で、理解力や判断力がしっかりしていて、更には人格が保たれていて、「認知症の症状が“まだらに”出てくる」のが特徴とされています。

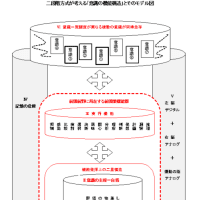

初期の症状を発現させている『前頭葉』機能の働き具合を、『前頭葉の機能レベル』を精緻に判定することが出来る「改訂版かなひろい」テストなどの『神経心理機能テスト』を使って、正常レベルかどうかを調べてみないと、「初期の特徴とされている症状」がどのレベルの脳機能の結果として発現したものなのかが不明なのです。理解力や判断力がしっかりしているとか、人格が保たれているという表現の意味している程度や内容自体がとても「あいまいで、疑わしい」ものなのです。

『前頭葉』機能の機能レベルを計測し評価することを怠っている上に、「DSM -Ⅳ」と言う(重度認知症のレベルにならないと認知症であるとは考えない)診断基準によって診断していたのでは、既に『前頭葉機能』が異常なレベルに、機能低下が進行しているレベル、私たち「二段階方式」が指摘している軽度認知症(小ボケ)や中等度認知症(中ボケ)のレベルであっても、理解力や判断力がしっかりしているとか、人格が保たれているとかの「誤った評価をしてしまうことになる」のです。

この初期の症状の特徴とされていることを言い換えれば、「初期には、(前頭葉の機能)は正常レベルに保たれている」と言っているのと同じことなのです。『前頭葉』機能は、『意識』が覚醒した/目的的な世界に於ける脳全体の司令塔の役割り(コントロールタワー)を担っているのであり、最高次の機能なのだから、『前頭葉』機能が正常に機能しているということは、脳の全般的な機能の低下が起きていないことを意味します。その初期の何年かの間で、『前頭葉』機能が正常レベルに保たれている期間は、『脳血管性認知症』を発病していなくて、左脳や右脳や運動の脳の局部的な機能の障害による「後遺症」の症状が出てきているだけということなのです。「まだらな症状が、じわじわと出てくる」と言っているのは、脳血管性認知症の症状ではなくて、単なる「後遺症」としての症状のことなのです。

本人やその家族の側にとって、局部的なものとはいえ、「脳梗塞や/脳出血」は重大な病気です。診察を受けて、(局部的な)脳出血や脳梗塞であれ、重大な脳の病気が発生した結果としての後遺症の出現に驚くと同時に、それを怖がり、いろいろな後遺症が発現しているその状態を恥ずかしがり、その状況からくる肉体的精神的負担に負けてしまうことがとても多いのです。

その結果、局部的なものであれ、脳梗塞や脳出血という脳の機能の障害による後遺症の発現を「キッカケ」として、趣味も遊びも人付き合いも運動もしない、ナイナイ尽くしの「単調な生活習慣」が開始され、継続されていくケースが、とても多いのが実態なのです。

その結果、局部的なものであれ、脳梗塞や脳出血という脳の機能の障害による後遺症の発現を「キッカケ」として、趣味も遊びも人付き合いも運動もしない、ナイナイ尽くしの「単調な生活習慣」が開始され、継続されていくケースが、とても多いのが実態なのです。

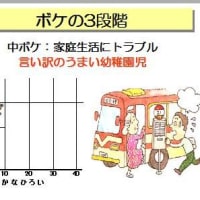

脳を不十分にしか使わない「ナイナイ尽くしの単調な生活習慣」が、何年間も継続していく中で、『前頭葉』機能を含む、(脳全体の機能)が、①廃用性の②加速度的で③異常な機能低下を進行させて行き、その機能低下の進行につれて、(「脳血管性認知症」の発病としての症状ではなくて)、『アルツハイマー型認知症』の発病としての症状が、軽度認知症(小ボケ)、次いで中等度認知症(中ボケ)、最後に重度認知症(大ボケ)の症状として、段階的に進行して、発言して来ることになるのです!!!

”まだら性”の「脳血管性認知症」の初期の症状の期間が終わって以降に、最終的に認知症の症状であると診断されている症状(私たちの言う「重度認知症」)へと症状が進行していく過程は、後にそのメカについて詳説する「アルツハイマー型認知症」の「小ボケ」、「中ボケ」を経て最後に「大ボケ」の段階へと段階的に進行していく進行過程に見られるものなのです。

専門家たちは重度の記憶障害を認知症と診断する第一の要件と考えているので、『重度の記憶障害の症状』があらわれてくる認知症の段階(私たちの区分で言えば、「重度認知症(大ボケ)」の段階)にならないと認知症とは考えないのです。その為、回復可能な及び/又は、重症化の進行の抑制が可能な本当の意味での早期の段階の「アルツハイマー型認知症」の初期段階である(「小ボケ」と「中ボケ」)の段階は、記憶障害の程度を含めて軽度の症状が主となるので、見落とされているのです!!!その期間中は、血管性認知症の症状が”まだら”に現れていると考えている(誤解している!!)のです。そして、重度の症状が継続的に現れるようになる(私たちの区分で言う「重度認知症」の段階)と、”まだら”な症状の期間が終わったと考えているのです。

“まだら性”とか“多発梗塞性”の「脳血管性認知症」と世間で呼ばれているものの大半は、私たち「二段階方式」の見解からすれば、「脳血管性認知症」ではないのです。本来は「アルツハイマー型認知症」と診断されるべきものが、”まだら性”、或いは”多発梗塞性”の「脳血管性認知症」として、「誤診されているだけ」なのです。

“まだら性”とか“多発梗塞性”の「脳血管性認知症」と世間で呼ばれているものの大半は、私たち「二段階方式」の見解からすれば、「脳血管性認知症」ではないのです。本来は「アルツハイマー型認知症」と診断されるべきものが、”まだら性”、或いは”多発梗塞性”の「脳血管性認知症」として、「誤診されているだけ」なのです。

「脳血管性認知症」が認知症全体に占める割合を最近の有力説でさえ20%~25%としているのに対し、私たちは5%と主張していますが、『アルツハイマー型認知症』であるはずのものを脳血管性認知症としているという上記の誤った診断が、両者の数値の差となって現れているのです!

上記の誤りが是正されることになれば、認知症の大多数は『アルツハイマー型認知症』が占めることとなり、『アルツハイマー型認知症』の早期発見と早期治療による回復/重症化の進行の抑制、或いは、発病自体の予防というテーマが、喫緊の「国民的な課題」となるのです。これまでの報告で何度も説明しているように、『アルツハイマー型認知症は生活習慣病』なのであり、早期発見(小ボケと中ボケの軽度な段階の認知症の発見)と早期治療(「脳リハビリ」の継続的な実践の自助努力)により、「回復」させること/重症化の進行を遅らせることも、脳の使い方という視点からの「生活習慣の改善」により「発病を予防」することも出来るものだからです。

注)本著作物(このブログA-06に記載され表現された内容)に係る著作権は、(有)エイジングライフ研究所に帰属しています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます