○閑話休題 一寸面白い文献があるので、この辺で話題を変えて書きとめておく。

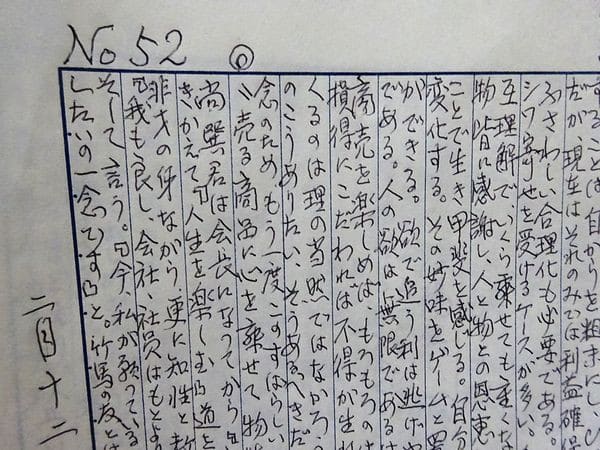

○若し我々が江戸時代に生きていたら。

百石どりの旗本は現代のサラリーマンに換算すると一石は2.5俵。

百石は250俵=1,000斗=10,000升=(精米にして)14,000キロ。

米価1キロ(普通米で)約450円として計算すると6,300,000円となる。

(このうち四分は自分のとり分、六分は農民のとり分)故に四分とると2,520,000円になる。

然し江戸時代はボーナスという名目のものが無く、

若し現代風に年間四ヶ月ぐらいのボーナスに価するものを渡してやっていたと仮定すると、

月収は2,520,000円÷16ヶ月=157,500円。即ち手取り157,500円が江戸時代百石取りの給料である。

二百石取りは315,000円となる。

小説の中の旗本退屈男の設定は1,200石であるので月収1,890,000円となる。

三百石取りは現代の課長クラス、四百石取りは部長クラス級の程度ではなかろうか。

NHKでお馴染の石坂浩二の柳沢吉保は綱吉時代の知行160石と廩米370俵取りが出世して

最後は150万石の大大名になった。

当時幕府の軍役規定というのがあって、女や小者を含め、家来を500人~千人かかえているが、

月収2億2千万円、1日の実収入は700万円あり、終生続いていたと言われる。

○千両箱は?

貨幣価値を1両を1石とする。

1石は10斗=百升。1升は14キロ、米価1キロを450円としてみると。

140キロ×450円=63,000円。×1,000両=6,300万円となる。

○米騒動昔ばなし

大正7年8月、当時1升20銭だった米が50銭になり、所謂「米騒動」が発生、

その鎮圧には軍隊が出動するほどの大事件になった。

その頃のけいさつ官の本俸は月額15円、諸手当が6円50銭ほどで

一般の下宿代が月12円。うどんは3銭であった。

○若し我々が江戸時代に生きていたら。

百石どりの旗本は現代のサラリーマンに換算すると一石は2.5俵。

百石は250俵=1,000斗=10,000升=(精米にして)14,000キロ。

米価1キロ(普通米で)約450円として計算すると6,300,000円となる。

(このうち四分は自分のとり分、六分は農民のとり分)故に四分とると2,520,000円になる。

然し江戸時代はボーナスという名目のものが無く、

若し現代風に年間四ヶ月ぐらいのボーナスに価するものを渡してやっていたと仮定すると、

月収は2,520,000円÷16ヶ月=157,500円。即ち手取り157,500円が江戸時代百石取りの給料である。

二百石取りは315,000円となる。

小説の中の旗本退屈男の設定は1,200石であるので月収1,890,000円となる。

三百石取りは現代の課長クラス、四百石取りは部長クラス級の程度ではなかろうか。

NHKでお馴染の石坂浩二の柳沢吉保は綱吉時代の知行160石と廩米370俵取りが出世して

最後は150万石の大大名になった。

当時幕府の軍役規定というのがあって、女や小者を含め、家来を500人~千人かかえているが、

月収2億2千万円、1日の実収入は700万円あり、終生続いていたと言われる。

○千両箱は?

貨幣価値を1両を1石とする。

1石は10斗=百升。1升は14キロ、米価1キロを450円としてみると。

140キロ×450円=63,000円。×1,000両=6,300万円となる。

○米騒動昔ばなし

大正7年8月、当時1升20銭だった米が50銭になり、所謂「米騒動」が発生、

その鎮圧には軍隊が出動するほどの大事件になった。

その頃のけいさつ官の本俸は月額15円、諸手当が6円50銭ほどで

一般の下宿代が月12円。うどんは3銭であった。