1月31日、長正館剣道稽古

2月1日、木曜会(誠先生の剣道教室)

2月3日、往馬玄武会

2月3日、長正館一刀流稽古

2月4日、長正館月例稽古

2月7日、長正館剣道稽古 体調不良でお休みしました

2月8日、木曜会(誠先生の剣道教室) 体調不良でお休みしました

2月10日、往馬玄武会 仕事のためお休みしました

2月12日、大野先生宅にて一刀流稽古

2月14日、長正館剣道稽古

2月15日、木曜会(誠先生の剣道教室)

2月17日、往馬玄武会

2月17日、長正館一刀流稽古

2月18日、長正館月例稽古

2月21日、長正館剣道稽古 コロナに罹って休みました

2月22日、木曜会(誠先生の剣道教室) コロナに罹って休みました

2月24日、往馬玄武会 コロナに罹って休みました

2月24日、長正館一刀流稽古 コロナに罹って休みました

--------------------------------

1月31日、長正館剣道稽古

後半の回り稽古から参加。

写真右は七段審査を控えたF六段。

F六段は強いのだが、どうしてもタイミングを計っての面打ちとなる。

ひっかかる相手には有効だが、懐が深く、かつ図太い精神の相手には通用しない。

(図太いと思ったら鈍いだけだったという相手もいるが・・・)

--------------------------------

2月1日、木曜会(誠先生の剣道教室)

写真は、昔々、国士館で、斎村五郎師範と小川忠太郎先生の稽古の逸話から「攻め」についての説明だった。

相手が動けなくなるほどの気迫。これはすごい。

昔、戸田忠男範士八段と稽古した時、何も出来ないまま気だけで圧倒された経験があった。

そういう剣道を目指したいものだ。取りあえずは「相手を動かせるほどの攻め」だが。

--------------------------------

2月3日、往馬玄武会

写真はI藤五段が小手に来たのを、面だと勘違いして胴に返そうとしたところ。

結果、右足だけ右横に出した妙な受け体勢になっているところである。

往馬玄武会のこの日は5人のうち、木曜会同門が3人なので、木曜会のおさらいの気持ちが強い。

しかし、なかなか思うようには動けない。無駄な動きが多過ぎるのだ。

たま~に、ほとんど動かないで、相手に対処出来る者を見かけることがある。

あれはいったいどうしているんだろう。構えが違うのだろうか・・・・

--------------------------------

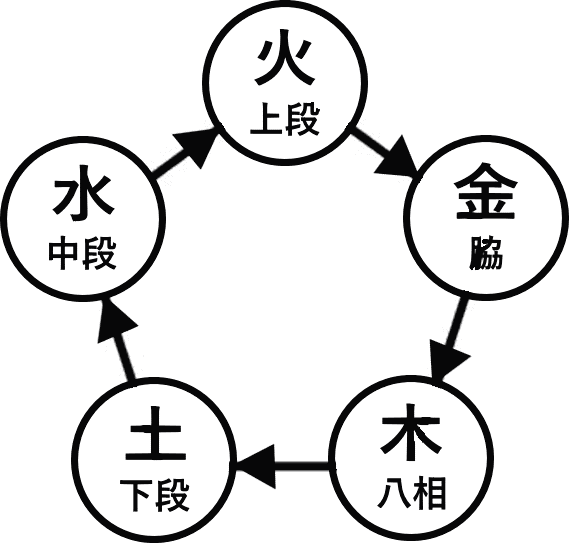

2月3日、長正館一刀流稽古

大太刀の稽古。指導に専念。

ともすれば、大げさになり過ぎる動作を是正する。

「ワザとらしい動きはするな」とは井上勝由先生の教えでもあった。

--------------------------------

2月4日、長正館月例稽古

一刀流の小太刀、合小太刀の稽古が中心。

写真は小太刀の半身と一重の使い分けの説明をしているところ。

小太刀は、半身で構え、太刀と間合いが接する時に一重にならなくてはいけない。

ここをいい加減にやってしまうと小太刀の稽古にはならないのだ。

(そういう意味で、日本剣道形はいい加減になってしまったと言える)

--------------------------------

2月12日、大野先生宅にて一刀流稽古

元清風高校の剣道部顧問の大野偉光(ひであき)先生は、

昭和47年の長正館の道場開きに一刀流の演武をした。

当時は国士館の学生だった。

記憶が正しければ、右が若き日の大野先生。

長正館のお披露目式での一刀流、払捨刀の演武である。

12日は、羽曳野の大野先生のお招きでご自宅で稽古した。

作業小屋の床にコンパネを貼った最低限の広さの稽古場である。

午前中いっぱい、3時間ばかり、大野先生、計盛先生と刃引の稽古。

計盛先生とは日本剣道形の稽古もした。

大野先生、刃引稽古のために、本身の刃引を二振り購入したそうな。

本身の刃引を使った刃引稽古は非常に勉強になる。

道場には西善延先生の遺影が飾ってある。

(残念ながら反射して西先生の写真が見えない)

ここは大野先生の剣道部屋である。

稽古の後、焼肉食べ放題、お酒飲み放題で大いに剣道を語った。

計盛先生と日本剣道形についての認識、懸念が一緒だったのは収穫があった。

大野先生、飲める口なのにウーロン茶。で、奈良の自宅まで送っていただき大変恐縮した。

--------------------------------

2月14日、長正館剣道稽古

風邪気味なので、前半は一刀流の独り稽古。

後半の回り稽古も打たせての指導稽古とした。

--------------------------------

2月15日、木曜会(誠先生の剣道教室)

基本稽古が早めに終わり、六段が元立ちになっての自由稽古となった。

私は体調が悪く、一人とだけ稽古して、動画撮影に専念する。

写真は左が八段挑戦中、右が昨年七段受かった生きの良い七段。

良い見取り稽古が出来た。

--------------------------------

2月17日、往馬玄武会

体調不良で見学&動画撮影。

上の写真は、木曜会同門の六段受審と七段受審者二人に、残心の取り方を説明してるところ。

打って、当たっただけでは審査は受からない。

残心の取り方で、60点(かろうじて合格点)の打ちが、50点や40点にもなるし、

70点の打ちでも60点や40点に下がってしまうことがある。という説明。

こういうのは、普段の稽古で意識して稽古していないと審査では絶対に出せないのだ。

--------------------------------

2月18日、長正館月例稽古

小太刀と合小太刀の稽古が一組。

古伝の稽古が一組。

最後に3人で三重の稽古。

少し曲がって使わなくなった櫂型の木刀を削って三重の長大太刀を作った。

せっかく作ったので、この日は打方の稽古をした。

三重はともかく大きくゆっくりと遣うことだ。

上が通常の一刀流用の木刀。

下が今回作った三重用の木刀。長さ3尺8寸、鍔無しで800g。

--------------------------------

2月19日からどうもおかしい。微熱もある。

20日は朝から仕事をして、あまりにしんどくて、夕方に医者に行った。

熱は38度を超え、新型コロナと診断された。

身体の節々が痛い。咳がひどい。

風邪気味で抵抗力が弱っていたので、どこかで新型コロナを貰ったのだろう。

予定していた稽古は全部休んだ。

仕事は休むわけにはいかないので本日(24日)も仕事をしている。

誰にも会わずに仕事できるのはありがたい。家では半分隔離生活。

夜だけは早く休むようにしているが、20日、21日、22日は咳が止まらず寝れなかった。

咳のせいで腹筋が痛いほどである。眠れないのは何よりつらい。

24日の今、回復に向かいつつある。

健康が一番。

2月1日、木曜会(誠先生の剣道教室)

2月3日、往馬玄武会

2月3日、長正館一刀流稽古

2月4日、長正館月例稽古

2月7日、長正館剣道稽古 体調不良でお休みしました

2月8日、木曜会(誠先生の剣道教室) 体調不良でお休みしました

2月10日、往馬玄武会 仕事のためお休みしました

2月12日、大野先生宅にて一刀流稽古

2月14日、長正館剣道稽古

2月15日、木曜会(誠先生の剣道教室)

2月17日、往馬玄武会

2月17日、長正館一刀流稽古

2月18日、長正館月例稽古

2月21日、長正館剣道稽古 コロナに罹って休みました

2月22日、木曜会(誠先生の剣道教室) コロナに罹って休みました

2月24日、往馬玄武会 コロナに罹って休みました

2月24日、長正館一刀流稽古 コロナに罹って休みました

--------------------------------

1月31日、長正館剣道稽古

後半の回り稽古から参加。

写真右は七段審査を控えたF六段。

F六段は強いのだが、どうしてもタイミングを計っての面打ちとなる。

ひっかかる相手には有効だが、懐が深く、かつ図太い精神の相手には通用しない。

(図太いと思ったら鈍いだけだったという相手もいるが・・・)

--------------------------------

2月1日、木曜会(誠先生の剣道教室)

写真は、昔々、国士館で、斎村五郎師範と小川忠太郎先生の稽古の逸話から「攻め」についての説明だった。

相手が動けなくなるほどの気迫。これはすごい。

昔、戸田忠男範士八段と稽古した時、何も出来ないまま気だけで圧倒された経験があった。

そういう剣道を目指したいものだ。取りあえずは「相手を動かせるほどの攻め」だが。

--------------------------------

2月3日、往馬玄武会

写真はI藤五段が小手に来たのを、面だと勘違いして胴に返そうとしたところ。

結果、右足だけ右横に出した妙な受け体勢になっているところである。

往馬玄武会のこの日は5人のうち、木曜会同門が3人なので、木曜会のおさらいの気持ちが強い。

しかし、なかなか思うようには動けない。無駄な動きが多過ぎるのだ。

たま~に、ほとんど動かないで、相手に対処出来る者を見かけることがある。

あれはいったいどうしているんだろう。構えが違うのだろうか・・・・

--------------------------------

2月3日、長正館一刀流稽古

大太刀の稽古。指導に専念。

ともすれば、大げさになり過ぎる動作を是正する。

「ワザとらしい動きはするな」とは井上勝由先生の教えでもあった。

--------------------------------

2月4日、長正館月例稽古

一刀流の小太刀、合小太刀の稽古が中心。

写真は小太刀の半身と一重の使い分けの説明をしているところ。

小太刀は、半身で構え、太刀と間合いが接する時に一重にならなくてはいけない。

ここをいい加減にやってしまうと小太刀の稽古にはならないのだ。

(そういう意味で、日本剣道形はいい加減になってしまったと言える)

--------------------------------

2月12日、大野先生宅にて一刀流稽古

元清風高校の剣道部顧問の大野偉光(ひであき)先生は、

昭和47年の長正館の道場開きに一刀流の演武をした。

当時は国士館の学生だった。

記憶が正しければ、右が若き日の大野先生。

長正館のお披露目式での一刀流、払捨刀の演武である。

12日は、羽曳野の大野先生のお招きでご自宅で稽古した。

作業小屋の床にコンパネを貼った最低限の広さの稽古場である。

午前中いっぱい、3時間ばかり、大野先生、計盛先生と刃引の稽古。

計盛先生とは日本剣道形の稽古もした。

大野先生、刃引稽古のために、本身の刃引を二振り購入したそうな。

本身の刃引を使った刃引稽古は非常に勉強になる。

道場には西善延先生の遺影が飾ってある。

(残念ながら反射して西先生の写真が見えない)

ここは大野先生の剣道部屋である。

稽古の後、焼肉食べ放題、お酒飲み放題で大いに剣道を語った。

計盛先生と日本剣道形についての認識、懸念が一緒だったのは収穫があった。

大野先生、飲める口なのにウーロン茶。で、奈良の自宅まで送っていただき大変恐縮した。

--------------------------------

2月14日、長正館剣道稽古

風邪気味なので、前半は一刀流の独り稽古。

後半の回り稽古も打たせての指導稽古とした。

--------------------------------

2月15日、木曜会(誠先生の剣道教室)

基本稽古が早めに終わり、六段が元立ちになっての自由稽古となった。

私は体調が悪く、一人とだけ稽古して、動画撮影に専念する。

写真は左が八段挑戦中、右が昨年七段受かった生きの良い七段。

良い見取り稽古が出来た。

--------------------------------

2月17日、往馬玄武会

体調不良で見学&動画撮影。

上の写真は、木曜会同門の六段受審と七段受審者二人に、残心の取り方を説明してるところ。

打って、当たっただけでは審査は受からない。

残心の取り方で、60点(かろうじて合格点)の打ちが、50点や40点にもなるし、

70点の打ちでも60点や40点に下がってしまうことがある。という説明。

こういうのは、普段の稽古で意識して稽古していないと審査では絶対に出せないのだ。

--------------------------------

2月18日、長正館月例稽古

小太刀と合小太刀の稽古が一組。

古伝の稽古が一組。

最後に3人で三重の稽古。

少し曲がって使わなくなった櫂型の木刀を削って三重の長大太刀を作った。

せっかく作ったので、この日は打方の稽古をした。

三重はともかく大きくゆっくりと遣うことだ。

上が通常の一刀流用の木刀。

下が今回作った三重用の木刀。長さ3尺8寸、鍔無しで800g。

--------------------------------

2月19日からどうもおかしい。微熱もある。

20日は朝から仕事をして、あまりにしんどくて、夕方に医者に行った。

熱は38度を超え、新型コロナと診断された。

身体の節々が痛い。咳がひどい。

風邪気味で抵抗力が弱っていたので、どこかで新型コロナを貰ったのだろう。

予定していた稽古は全部休んだ。

仕事は休むわけにはいかないので本日(24日)も仕事をしている。

誰にも会わずに仕事できるのはありがたい。家では半分隔離生活。

夜だけは早く休むようにしているが、20日、21日、22日は咳が止まらず寝れなかった。

咳のせいで腹筋が痛いほどである。眠れないのは何よりつらい。

24日の今、回復に向かいつつある。

健康が一番。