機内で楽しんだ、「機外」のライブ映像

尾翼のカメラから見た着陸

新千歳空港で「リボンちゃん」がお出迎え

行きつけの、そば処「まる山」本店

いつもの「鴨せいろ」

機内で楽しんだ、「機外」のライブ映像

尾翼のカメラから見た着陸

新千歳空港で「リボンちゃん」がお出迎え

行きつけの、そば処「まる山」本店

いつもの「鴨せいろ」

NHK Eテレ「2355」

1955年(昭和30年)

2月27日から70年。

感謝です。

2025.02.27

碓井 広義

認知症で身に憶えのない犯行でも

罪になるのかを問うヒューマンミステリー

小林薫主演

「憶えのない殺人」

(NHKBS)

22日夜に放送された特集ドラマ「憶えのない殺人」(NHKBS)。高齢化社会が抱える難題に挑んだ、出色のヒューマンミステリーだった。

佐治英雄(小林薫)は元警察官。長年、郊外の町の駐在所に勤務してきた。退職後に妻を亡くして今は一人暮らしだが、気がつかないうちに認知症が進んでいた。

ある日、刑事の北嶺亜弓(尾野真千子)が訪れる。近所で起きた殺人事件の捜査だった。被害者の桧沢肇(西村和泉)は、かつて佐治がストーカー事件で逮捕した男だ。

しかも犯行時刻の前後、現場に近いコンビニの防犯カメラに佐治の姿が記録されていたというのだ。

佐治の混乱と不安が始まる。潔白であることは自分がよく知っている。しかし、認知症で記憶自体が誤ったものだとしたらどうだろう。

殺された桧沢に対して憎しみにも似た感情を持っていたことや、正義が正義として通らない世の中に憤りを感じていたことも事実だ。佐治は徐々に自分が信じられなくなっていく。

今や認知症は珍しいものではない。身に憶えのない犯行でも罪になるのか。一歩間違えると、記憶のない人間に罪をなすりつける冤罪につながるのではないか。視聴中、さまざまな思いが交差した。

脚本は朝ドラ「あさが来た」などの大森美香によるオリジナル。演出は土曜ドラマ「正義の天秤」などを手掛けてきたベテラン、片岡敬司だ。

(日刊ゲンダイ「TV見るべきものは!!」2025.02.25)

お土産で頂戴した「マーライオン」Tシャツ スタバ似がナイス!です

偶然のものが必然の、

必然のものが

偶然の意味をもっている故に、

人生は運命なのである。

三木 清

「希望について」

日曜劇場『御上(みかみ)先生』(TBS系)は、ユニークで刺激的な「学園ドラマ」です。

舞台は私立の進学校、隣徳学院。3年2組の新たな担任となったのが御上孝(松坂桃李)です。ただし御上は普通の教師ではありません。文部科学省の現役官僚です。

彼は官僚が教育現場を知るための派遣制度で、隣徳への出向を命じられました。この「官僚教師」という設定が前例のない学園ドラマを現出させています。

ドラマの冒頭は、国家公務員試験の会場で起きた刺殺事件でした。文科省内で出向の準備をしていた御上のモノローグが流れます。

「教育を改革する。それがこの硬直した社会を変えるために必要だということは誰もが分かっているのに、そのための本丸であるはずのここは、こんな事件にやけにはしゃいでヤジ馬を決め込んでいる」

これは御上だけでなく、制作陣にとっても一種の闘争宣言でしょう。

学校という限定された空間で展開される単なる教師と生徒の物語ではなく、「この国の教育」という深いテーマに挑む決意表明です。

それは教室で生徒たちと初めて向き合った際の挨拶にも表れていました。生徒たちに自分をエリートだと思っているかと聞いた後、こう続けたのです。

「エリートの本当の意味、理解してる? ラテン語で神に選ばれた人という意味だ。この国の人は、高い学歴を持ち、それにふさわしい社会的地位や収入のある人間のことだと思ってる。でも、そんなものはエリートなんかじゃない。ただの上級国民予備軍だ」

これも生徒たちに対する単なる徴発や揺さぶりではない。「教育とは何か」という本質的な問いに繋がっています。

御上の派遣には裏がありました。文科省から民間研究機関への不正な天下りが行われ、仲介役が御上だと省内でリークがあったのです。

実際は身に覚えのないことでしたが、御上は左遷と思われる官僚派遣を拒否しなかった。

その理由を生徒に問われた御上は、「僕が文科省に入ったのは教育を変えるためだ。何も成し遂げないまま文科省を手放すわけにはいかない」と答えます。

さらに「志だけで変えられるならとっくに変わっている。官僚が出世したいと思ったら手を汚さずに上には行けない。自分の理想なんてものは横に置いて進めていく先で、ようやくこの国の行政とやらに参加する資格ができる、かもしれない」と続けました。

ドラマとはいえ、堂々の「文科省批判」。すでに「学習指導要領」や「教科書検定」をめぐる鋭いエピソードも盛り込まれています。

また、「理想の教師像」についての言及もありました。ある学園ドラマが、生徒のために奔走するスーパー熱血教師以外は教師にあらずという空気を作ってしまった。

保護者たちの教師に対する要求はエスカレートし、教育の理想を描いた学園ドラマがモンスターぺアレンツ製造マシンとなった。

「以来40年以上、良い教師像はそのドラマシリーズに支配され続けています」と御上。

これが『3年B組金八先生』(TBS系)を指しているのは明らかです。学園ドラマの中での痛烈な「学園ドラマ批判」も、そうそうあることではありません。

御上が生徒たちに促すのは「自分で考える」ことであり、方法論としての「意見交換」です。それぞれが徹底的に考え、自身の言葉で伝え合う。その効果はすでに表れ始めています。

このドラマの脚本は、劇作家の詩森ろばさんによるオリジナル。御上が語る強い言葉、そして生徒たちの話し合いの場面などは、どこか演劇的な空気感に満ちており、独特の緊迫感があります。

詩森さんは、松坂桃李さん主演の映画『新聞記者』の共同脚本も手掛けていました。これまでにない硬質な学園ドラマを支えているのは、かなり骨太で、しかも挑戦的な「詩森脚本」だと言えるでしょう。

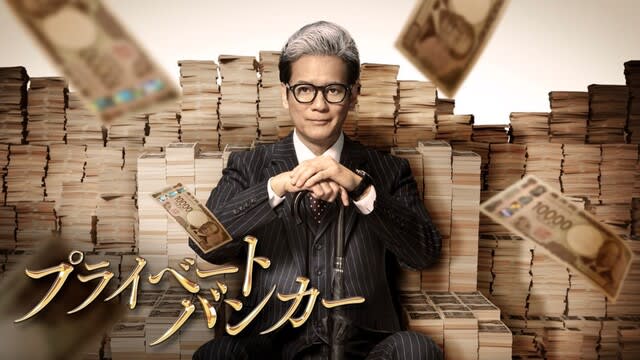

唐沢寿明主演『プライベートバンカー』(テレビ朝日系)が、じわじわと面白くなってきました。

思えば、面白い題材を持ってきたものです。

タイトルの「プライベートバンカー」とは、富裕層のための資産管理・運用を専門とする金融のプロフェッショナル。

主人公の庵野甲一(唐沢)が存在感を放っているのは、顧客の資産を守るためならどんな雑務も厭わず、あらゆる手段を駆使するからでしょう。

元々の雇い主は、外食業界のドンである天宮寺丈洋(橋爪功)。

その依頼で、投資詐欺に遭った老舗だんご屋の主人・飯田久美子(鈴木保奈美)を救ったり、天宮寺家の長男で常務取締役の努(安井順平)が抱える愛人問題を解決したりしてきました。

直近の第4話では、天宮寺家を仕切っている丈洋の妻・美琴(夏木マリ)から、次男で代議士の昴(吉田ウーロン太)のスキャンダルを防ぐよう厳命されました。

昴の「パパ活問題」に対処する庵野。その過程で、昴の恩師でもある大物政治家・久松(堺正章)の「裏金作り」を見抜きます。使われていたのは「暗号資産」でした。

このドラマの特色は、物語を通じて資産や投資や相続に関する「制度」や「仕組み」や「裏技」が明かされること。

同時に、マネーをめぐるサスペンスや悲喜劇を堪能できる。面白くてタメになる、いわば大人の「マネー入門」ドラマなのです。

俳優・唐沢寿明の「成熟度」

何より、唐沢さんが演じる庵野のキャラクターが見る側を飽きさせません。

銀髪に黒ぶちメガネ。雨傘を手にした英国紳士風のたたずまい。豊富な金融の知識や経験から繰り出される、見事な奇手・奇策。

時々、カメラ(視聴者)に向かって独白するのですが、その本心は見通せない。全体として、堂々の「座長芝居」です。

ここで近年の唐沢さんを、ちょっと振り返ってみましょう。

たとえば、2016年の『ラストコップ episode0』(日本テレビ系)。最大のウリは「昭和のデカ(刑事)」である京極(唐沢)の破天荒ぶりでした。

周囲の空気をまったく読まない言動。暴走ともいえる強引な捜査。連発される親父ギャグ。見る側もちょっと困った珍刑事でした。

また、19年の『ボイス』(日本テレビ系)の舞台は、神奈川県警港東警察署の「緊急指令室」。唐沢さんが演じたのは出動班の樋口です。

これまた絵に描いたような昭和のデカで、直情径行&暴力上等の熱血漢。ニックネームは、やや恥ずかしい「ハマ(横浜)の狂犬」です。

樋口は48歳の設定でしたが、当時56歳だった唐沢さんが演じるのは、ちょっと痛い感じでした。

そして20年の『24 JAPAN』(テレビ朝日系)。なんとびっくり、アメリカの『24 -TWENTY FOUR-』の日本版リメークでした。

オンエア時点で、本国でシーズン1が放送されたのは19年前。日本でも16年前のことです。出すべき時期を逃した「証文の出し遅れ」感は否めませんでした。

キーファー・サザーランドが35歳で演じたジャック・バウアーを、57歳だった唐沢さんが引き受けたのは立派です。

しかしドラマ全体は、主人公の獅堂現馬(唐沢)など登場人物も物語の流れも、基本的にはオリジナルをなぞっているはずなのに、ゆるふわな雰囲気は最後まで変わりませんでした。

これらと比べると、今回の主人公・庵野甲一は、現在の唐沢さんの「成熟度」と完全にマッチしています。その押し出しの良さも、人物の奥行きも、見せる余裕やユーモアにも無理がない。

どんな難題も「わたくしにお任せください」と自信満々で引き受け、実際にそれを達成していく有言実行ぶりが痛快です。

どこか呪縛が解けたような、突き抜けた快演。この『プライベートバンカー』は、唐沢さんの代表作の1本になるかもしれません。

「週刊新潮」に寄稿した書評です。

黒沢哲哉『ぼくらの70~80年代青春録』

いそっぷ社 1760円

1970年代始めから80年代末に青春を過ごした者には堪えられない一冊だ。73年の「花の中三トリオ」。75年のドラマ「俺たちの旅」。77年のキャンディーズ解散。80年のアニメ「機動戦士ガンダム」。83年の深夜番組「オールナイトフジ」。そして85年のゲーム「スーパーマリオブラザーズ」など現在に繋がる文化遺産が並ぶ。時間旅行の道案内となる豊富な図版と同時代感あふれるコラムに拍手したい。

町田 康『俺の文章修業』

幻冬舎 1870円

著者と「修行」という言葉のギャップが読者を誘う。あの独特の文体と独創的な文学世界はどこから生まれたのかが明かされる。見聞きしたものを文章に置き換える「変換装置」の存在。筋道を見せる「プロレス」的文章と、敵を倒すための「格闘技」的文章の相違。果たして本当に手の内を明かしているのか、それとも煙に巻いているのか。全体を小説として読むことも可能な怒濤の文章読本。

小宮 京

『昭和天皇の敗北~日本国憲法第一条をめぐる闘い』

中公選書 2200円

日本国憲法第一条に、天皇は日本国の「象徴」とある。それはどのようにして成立したのか。事実を踏まえて憲法改正の過程を再構成したのが本書だ。GHQとマッカーサーはもちろん、内大臣府、枢密院や貴族院、天皇の模索も検証していく。戦後も「元首」であり続けようとした天皇。新憲法成立後は、元元首としての権限を拡張すべく活動した姿も浮上する。歴史探偵による謎解きを見るようだ。

町山智浩『独裁者トランプへの道』

文藝春秋 1870円

雑誌で連載中のアメリカからの報告。本書にはトランプが再選されるまでの400日が記録されている。トランプは一度下野して返り咲いた史上2人目の大統領だ。また刑事事件で起訴されたまま当選した史上初の大統領であり、議会襲撃を扇動して警察官を死なせたにもかかわらず再選された大統領だ。何がそれを可能にしたのか。現地で体感した著者だからこそ書ける、リアルなアメリカの光と影。

(週刊新潮 2025.02.20号)

「成長物語」がよく似合う

芳根京子主演

「まどか26歳、研修医やってます!」

芳根京子の連続ドラマ初主演は2015年の「表参道高校合唱部」(TBS系)だった。

あれから10年。何本もの主演作を経てきたが、今回はかなりのハマり役だ。「まどか26歳、研修医やってます!」(同)である。

ハマっているのは、ヒロインの若月まどか(芳根)が医師ではなく研修医だからだ。病院内の各科を順番に回りながら経験を積み、将来の専門を決めていく。

未熟な者が切磋琢磨する修行の旅。そんな「成長物語」が芳根にはピッタリだ。

泌尿器科では膀胱がんの女性患者(佐々木希)と出会った。入院で大切な仕事を失った彼女は絶望し、膀胱の全摘手術を拒否する。

まどかは、彼女が好きな格闘技を梃子にしながら前向きな気持ちを引き出していく。

また消化器内科には、末期がんの男性患者(小久保寿人)がいた。

抗がん剤治療から緩和ケアへと移行する中、まどかは患者のために何が出来るのかと悩む。それは医師とは何かという根本的な命題に通じている。

このドラマの長所は、シリアスと軽みのバランスの良さだ。シビアな医療現場と今どきの若者である研修医の素顔を巧みに交差させていく。

双方を繋いでいるのは、奥田瑛二や佐藤隆太などが好演する先輩医師たちだ。

まどかが模索する「患者との向き合い方」は、そのまま現在の医療に対する問いかけでもある。

(日刊ゲンダイ「TV見るべきものは!!」2025.02.18)

2月17日は

作家・坂口安吾の命日。

「安吾忌」でした。

亡くなったのが昭和30年(1955)なので、

没後70年にあたります。

安吾が

「生きよ堕ちよ」と書いた

『堕落論』を

読み直しました。

合掌。

2025.02.17

<MediaNOW!>

「学園ドラマ批判」の学園ドラマ

「自分で考える」を促す御上先生

ユニークで刺激的な「学園ドラマ」が登場した。日曜劇場「御上(みかみ)先生」(TBS系)である。舞台は私立の進学校、隣徳学院。3年2組の新たな担任となったのが御上孝(松坂桃李)だ。

ただし御上は普通の教師ではない。文部科学省の現役官僚だ。官僚が教育現場を知るための派遣制度で、隣徳への出向を命じられたのだ。この「官僚教師」という設定が前例のない学園ドラマを現出させている。

初回の冒頭は、国家公務員試験の会場で起きた刺殺事件だった。文科省内で出向の準備をしていた御上のモノローグが流れる。

「教育を改革する。それがこの硬直した社会を変えるために必要だということは誰もが分かっているのに、そのための本丸であるはずのここは、こんな事件にやけにはしゃいでヤジ馬を決め込んでいる」

これは御上だけでなく、制作陣にとっても一種の闘争宣言だ。学校という限定された空間で展開される単なる教師と生徒の物語ではなく、「この国の教育」という深いテーマに挑む決意表明だった。

御上の派遣には裏がある。文科省から民間研究機関への不正な天下りが行われ、仲介役が御上だと省内でリークがあったのだ。実際は身に覚えのないことだったが、御上は左遷と思われる官僚派遣を拒否しなかった。

その理由を生徒に問われ、「僕が文科省に入ったのは教育を変えるためだ。何も成し遂げないまま文科省を手放すわけにはいかない」と答える。

さらに「志だけで変えられるならとっくに変わっている。官僚が出世したいと思ったら手を汚さずに上には行けない。自分の理想なんてものは横に置いて進めていく先で、ようやくこの国の行政とやらに参加する資格ができる、かもしれない」と続けた。ドラマとはいえ、堂々の「文科省批判」である。

また第2話では「教師像」についての言及もあった。ある学園ドラマが、生徒のために奔走するスーパー熱血教師以外は教師にあらずという空気を作ってしまった。保護者たちの教師に対する要求はエスカレートし、教育の理想を描いた学園ドラマがモンスターぺアレンツ製造マシンとなった。

「以来40年以上、良い教師像はそのドラマシリーズに支配され続けています」と御上。これが「3年B組金八先生」(TBS系)を指しているのは明らかだ。学園ドラマの中での痛烈な「学園ドラマ批判」もそうそうあることではない。

御上が生徒たちに促すのは「自分で考えること」であり、方法論としての「意見交換」だ。その効果はすでに表れ始めている。

(毎日新聞 2025.02.15夕刊)