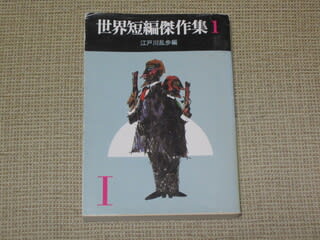

江戸川乱歩編 1960年 創元推理文庫

前にこのシリーズの第5集をフレドリック・ブラウン目当てで読もうとしたときに、どーせきっとほかのも読みたくなるだろうからって、いっしょに買っといた古本の文庫。

どうやらこのシリーズは、傑作とおもえる偉大な順にとかってんぢゃなくて、時代の古い順にならべてく方針らしいんで、この第1集はいちばん古くて19世紀のものから始まってる。

かならずしも推理小説とか探偵小説とかって今日呼ばれてるジャンルのものとはかぎらない感じがして、たしかに殺人事件とか盗難事件とかが舞台になってるんだけど、謎解きってだけぢゃなく、編者のいう「奇妙な味」ってたぐいの作品もあって、そういうのがおもしろい。

あと大事なのはユーモアですよね、驚かされるよりも、読後のおかしみが残るほうがいいんぢゃないかと思う。

収録作は以下のとおり。なんの話かタイトルだけぢゃ思い出せなくなりそうだから、物語の本文の序盤戦のほうから少し引用しとく。

「人を呪わば」 The Biter Bit(1860) ウィルキー・コリンズ

>バルマー部長刑事殿――ある重大な事件が起こって、きみの助力を願わねばならなくなった。当課でも、経験豊富な人物のあらゆる努力を必要とする事件だ。現在、きみが捜査にあたっている盗難事件は、本書面を持参する青年にひきついでいただきたい。

これ、書簡形式をとった小説なんだけど、『夢の女・恐怖のベッド 他六篇』っていうべつの文庫のなかに、「探偵志願」って邦題で収録されてた。(読んだことはほとんど忘れてたけど。)

「安全マッチ」 The Swedish Match(1885ころまで?) アントン・チエホフ

>一八八五年十月六日の朝、S県の第二警察署に、りっぱな服装の青年が出頭して、領主の退役近衛将校、マーク・イワノーウィッチ・クリヤーゾフが殺害されたと告げた。青年は顔面蒼白、極度に古墳して、全身をふるわせていた。

「レントン館盗難事件」 The Lenton Croft Robberies(1894) アーサー・モリスン

>ある朝、事務員たちがまだ出勤してまもないころ、この事務室の入口に、リュウとした服装の若い男が、眼鏡を光らせながら駆け込んできた。とたんに、階段の下で、小ぶとりの男と鉢合わせをしてしまった。

>「これは失礼」眼鏡の男は言った。「ヒューイット探偵事務所はこちらですか?」

>「たしか、そうでしたよ。事務員にきいてみたまえ」

>相手はそのまま、トントンと階段をのぼって行ってしまった。

これ、「名探偵マーチン・ヒューイット」って有名なんだそうであるが、私は全然知らんかった、イギリスの話である。

「医師とその妻と時計」 The Doctor, His Wife, and the Clock(1895) アンナ・カサリン・グリーン

>一八五一年七月十七日、ラファイエット街コロネイドの住宅地で、すくなからず興味をひかれる悲劇が起こった。

>高名にして深い尊敬をうけていた市民、ハスブルック氏が、自室で正体不明の犯人に襲われ、助けの手を待たずして射殺されてしまったのである。

「ダブリン事件」 Dublin Mystery(1902) バロネス・オルツィ

>「わしに言わせれば、あのダブリンの遺言状偽造事件ほどおもしろい事件はないと思うね」

>その日も、ロンドンの、ある喫茶店の一隅で、老人は例によって例のごとく、静かな口調で語りだした。

これ、かの有名な「隅の老人」(私は読んだことなかったけど名前はさすがに聞いたことある)という短編集のなかのひとつ、主人公の名探偵役は名前は明らかにされていないで、ただ隅の老人と呼ばれてる。

「十三号独房の問題」 The Problem of Cell 13(1905) ジャック・フットレル

>世人は、ヴァン・ドゥーゼン教授を異名して、「思考機械」と呼んでいた。最初に命名したのは新聞社で、チェスの全国大会が開催されたときであった。(略)思考機械! どの肩書にもまして、これほど直截に彼の特質を言いあらわす言葉はないであろう。

これ、主人公の探偵役は哲学博士で法学博士で王立学会会員で医学博士で歯科博士で、肩書いっぱいあるんだけど別名「シンキング・マシン」っつーのがいちばんカッコいい。

本作では、「精神は物質に優先するのだ。思考能力はすべてを支配できるのだ」という主義主張を証明するために、死刑囚用の刑務所監房に自らを拘禁させて、一週間以内に脱獄してみせる、という。

「放心家組合」 The Absent-minded Coterie(1906) ロバート・バー

>「ヴァルモン君。きみは聡明なひとだから、くどくど説明することもないだろう。ぼくが今夜、わざわざやってきたのは、アメリカ大統領選挙に関係があることなんだ。ほかのフランス人なら、もっとくわしく説明しなければならぬところが、君だけはどうやら、その必要はなさそうだ」

>スペンサー・ヘイルは、片目をほそめて、にやりと笑ってみせた。私は元来、このうす笑いが大嫌いなのだ。彼はときどき、私の前になにか問題を提出して、これが君に解けるか――さあ、どうだと挑戦してくる癖があるのだが、そのときは、きまってこうした顔つきをみせるのだった。

前にこのシリーズの第5集をフレドリック・ブラウン目当てで読もうとしたときに、どーせきっとほかのも読みたくなるだろうからって、いっしょに買っといた古本の文庫。

どうやらこのシリーズは、傑作とおもえる偉大な順にとかってんぢゃなくて、時代の古い順にならべてく方針らしいんで、この第1集はいちばん古くて19世紀のものから始まってる。

かならずしも推理小説とか探偵小説とかって今日呼ばれてるジャンルのものとはかぎらない感じがして、たしかに殺人事件とか盗難事件とかが舞台になってるんだけど、謎解きってだけぢゃなく、編者のいう「奇妙な味」ってたぐいの作品もあって、そういうのがおもしろい。

あと大事なのはユーモアですよね、驚かされるよりも、読後のおかしみが残るほうがいいんぢゃないかと思う。

収録作は以下のとおり。なんの話かタイトルだけぢゃ思い出せなくなりそうだから、物語の本文の序盤戦のほうから少し引用しとく。

「人を呪わば」 The Biter Bit(1860) ウィルキー・コリンズ

>バルマー部長刑事殿――ある重大な事件が起こって、きみの助力を願わねばならなくなった。当課でも、経験豊富な人物のあらゆる努力を必要とする事件だ。現在、きみが捜査にあたっている盗難事件は、本書面を持参する青年にひきついでいただきたい。

これ、書簡形式をとった小説なんだけど、『夢の女・恐怖のベッド 他六篇』っていうべつの文庫のなかに、「探偵志願」って邦題で収録されてた。(読んだことはほとんど忘れてたけど。)

「安全マッチ」 The Swedish Match(1885ころまで?) アントン・チエホフ

>一八八五年十月六日の朝、S県の第二警察署に、りっぱな服装の青年が出頭して、領主の退役近衛将校、マーク・イワノーウィッチ・クリヤーゾフが殺害されたと告げた。青年は顔面蒼白、極度に古墳して、全身をふるわせていた。

「レントン館盗難事件」 The Lenton Croft Robberies(1894) アーサー・モリスン

>ある朝、事務員たちがまだ出勤してまもないころ、この事務室の入口に、リュウとした服装の若い男が、眼鏡を光らせながら駆け込んできた。とたんに、階段の下で、小ぶとりの男と鉢合わせをしてしまった。

>「これは失礼」眼鏡の男は言った。「ヒューイット探偵事務所はこちらですか?」

>「たしか、そうでしたよ。事務員にきいてみたまえ」

>相手はそのまま、トントンと階段をのぼって行ってしまった。

これ、「名探偵マーチン・ヒューイット」って有名なんだそうであるが、私は全然知らんかった、イギリスの話である。

「医師とその妻と時計」 The Doctor, His Wife, and the Clock(1895) アンナ・カサリン・グリーン

>一八五一年七月十七日、ラファイエット街コロネイドの住宅地で、すくなからず興味をひかれる悲劇が起こった。

>高名にして深い尊敬をうけていた市民、ハスブルック氏が、自室で正体不明の犯人に襲われ、助けの手を待たずして射殺されてしまったのである。

「ダブリン事件」 Dublin Mystery(1902) バロネス・オルツィ

>「わしに言わせれば、あのダブリンの遺言状偽造事件ほどおもしろい事件はないと思うね」

>その日も、ロンドンの、ある喫茶店の一隅で、老人は例によって例のごとく、静かな口調で語りだした。

これ、かの有名な「隅の老人」(私は読んだことなかったけど名前はさすがに聞いたことある)という短編集のなかのひとつ、主人公の名探偵役は名前は明らかにされていないで、ただ隅の老人と呼ばれてる。

「十三号独房の問題」 The Problem of Cell 13(1905) ジャック・フットレル

>世人は、ヴァン・ドゥーゼン教授を異名して、「思考機械」と呼んでいた。最初に命名したのは新聞社で、チェスの全国大会が開催されたときであった。(略)思考機械! どの肩書にもまして、これほど直截に彼の特質を言いあらわす言葉はないであろう。

これ、主人公の探偵役は哲学博士で法学博士で王立学会会員で医学博士で歯科博士で、肩書いっぱいあるんだけど別名「シンキング・マシン」っつーのがいちばんカッコいい。

本作では、「精神は物質に優先するのだ。思考能力はすべてを支配できるのだ」という主義主張を証明するために、死刑囚用の刑務所監房に自らを拘禁させて、一週間以内に脱獄してみせる、という。

「放心家組合」 The Absent-minded Coterie(1906) ロバート・バー

>「ヴァルモン君。きみは聡明なひとだから、くどくど説明することもないだろう。ぼくが今夜、わざわざやってきたのは、アメリカ大統領選挙に関係があることなんだ。ほかのフランス人なら、もっとくわしく説明しなければならぬところが、君だけはどうやら、その必要はなさそうだ」

>スペンサー・ヘイルは、片目をほそめて、にやりと笑ってみせた。私は元来、このうす笑いが大嫌いなのだ。彼はときどき、私の前になにか問題を提出して、これが君に解けるか――さあ、どうだと挑戦してくる癖があるのだが、そのときは、きまってこうした顔つきをみせるのだった。