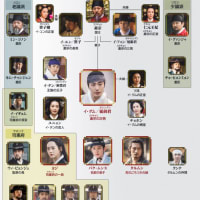

北条時宗。2001年には大河ドラマの主人公にもなりました。演じたのは和泉元彌さんです。近年の作としては武蔵とともに「DVDになっていない」作品です。

鎌倉幕府は1180年から1333年まで続きます。約150年です。

北条時宗は1251年に生まれ、1284年に亡くなっています。34年の短い生涯です。

執権としては「8代目」です。ただし「得宗」(義時本流)としては7代目です。得宗は全部で9人ですが、執権は全部で16人です。時宗以降、執権は8人も出ますが、得宗は2人です。得宗への権力集中は、こんな数からも分かります。

大河ドラマ「北条時宗」を見て、「おもしろいな」と思った点は、北条重時や北条政村が登場する点です。この二人は北条泰時の「兄弟」です。つまり父親は北条義時です。

このうち北条政村は1205年に生まれ、1273年に亡くなります。北条時宗の死が1284年ですから死没年は10年しか違いません。北条政村は第7代執権ですが、得宗ではありません。

時宗は泰時の「ひ孫」ですが、彼が執権になった時点でもまだ「泰時の兄弟」が存命しているわけです。鎌倉幕府は「短かったんだな」と改めて思いました。

時宗はフビライハンを退けた名執権ということになっていますが、そのために無理に無理を重ねました。その結果自分が死んでしまいますし、なにより財政が悪化します。さらに北条氏(得宗)の権力が強くなりすぎ、各地で反北条の意識が芽生えます。

その結果、鎌倉幕府は時宗の孫の代で滅亡します。時宗の子が貞時、その貞時の子が高時。この高時が30歳ぐらいの時に鎌倉幕府は滅亡します。

北条重時は平幹次朗さんが演じました。北条義時の3男です。鎌倉は北条だらけなので、北条ではなく、極楽寺重時とも呼ばれます。幕府最後の執権は赤橋(北条)守時ですが、この赤橋家も極楽寺流の家です。

彼は時宗の父である北条時頼を補佐しました。執権にはなりませんでしたが、幕府の「重し」として北条執権制の安定に寄与した人物です。1261年に死没しています。つまり時宗が10歳の時までは存命していました。彼の子である長時は第6代執権ですが、得宗ではありません。

北条政村には「時」の字がありません。大河ドラマでは伊東四郎さんが演じました。北条義時が死没した時は、20歳前ぐらいで、母の伊賀氏が政村を執権にしようと画策したことになっています。「なっています」と書いているのは疑問を唱える学者もいるからです。まあ、通説ではその「伊賀氏の変」を北条政子が鎮圧し、泰時が無事執権についたことになっています。伊賀氏は伊豆に流されますが、政村には塁は及びませんでした。「伊賀氏の変などなかった」から、または「泰時が度量の広い人物だったから」とされます。

北条氏得宗(義時本流)への権力集中は時頼のころから始まり、時宗の代に顕著化します。そもそも得宗という言葉自体、時宗の代に作られたという説もあります。

鎌倉幕府というのは、いわば「土地争いの調停役」で、中央集権性は薄い幕府です。しかし得宗の権力が強まったことにより、中央集権性が強くなります。「土地争いの調停役」でなく、得宗が権力の中心になったことが、鎌倉幕府の滅亡を早めた。私はそう考えます。

北条義時の「ひ孫」が北条時頼で、北条時頼の「ひ孫」が北条高時です。その高時の代には幕府は滅亡します。150年ありますが、短い感じを受けます。

鎌倉幕府は1180年から1333年まで続きます。約150年です。

北条時宗は1251年に生まれ、1284年に亡くなっています。34年の短い生涯です。

執権としては「8代目」です。ただし「得宗」(義時本流)としては7代目です。得宗は全部で9人ですが、執権は全部で16人です。時宗以降、執権は8人も出ますが、得宗は2人です。得宗への権力集中は、こんな数からも分かります。

大河ドラマ「北条時宗」を見て、「おもしろいな」と思った点は、北条重時や北条政村が登場する点です。この二人は北条泰時の「兄弟」です。つまり父親は北条義時です。

このうち北条政村は1205年に生まれ、1273年に亡くなります。北条時宗の死が1284年ですから死没年は10年しか違いません。北条政村は第7代執権ですが、得宗ではありません。

時宗は泰時の「ひ孫」ですが、彼が執権になった時点でもまだ「泰時の兄弟」が存命しているわけです。鎌倉幕府は「短かったんだな」と改めて思いました。

時宗はフビライハンを退けた名執権ということになっていますが、そのために無理に無理を重ねました。その結果自分が死んでしまいますし、なにより財政が悪化します。さらに北条氏(得宗)の権力が強くなりすぎ、各地で反北条の意識が芽生えます。

その結果、鎌倉幕府は時宗の孫の代で滅亡します。時宗の子が貞時、その貞時の子が高時。この高時が30歳ぐらいの時に鎌倉幕府は滅亡します。

北条重時は平幹次朗さんが演じました。北条義時の3男です。鎌倉は北条だらけなので、北条ではなく、極楽寺重時とも呼ばれます。幕府最後の執権は赤橋(北条)守時ですが、この赤橋家も極楽寺流の家です。

彼は時宗の父である北条時頼を補佐しました。執権にはなりませんでしたが、幕府の「重し」として北条執権制の安定に寄与した人物です。1261年に死没しています。つまり時宗が10歳の時までは存命していました。彼の子である長時は第6代執権ですが、得宗ではありません。

北条政村には「時」の字がありません。大河ドラマでは伊東四郎さんが演じました。北条義時が死没した時は、20歳前ぐらいで、母の伊賀氏が政村を執権にしようと画策したことになっています。「なっています」と書いているのは疑問を唱える学者もいるからです。まあ、通説ではその「伊賀氏の変」を北条政子が鎮圧し、泰時が無事執権についたことになっています。伊賀氏は伊豆に流されますが、政村には塁は及びませんでした。「伊賀氏の変などなかった」から、または「泰時が度量の広い人物だったから」とされます。

北条氏得宗(義時本流)への権力集中は時頼のころから始まり、時宗の代に顕著化します。そもそも得宗という言葉自体、時宗の代に作られたという説もあります。

鎌倉幕府というのは、いわば「土地争いの調停役」で、中央集権性は薄い幕府です。しかし得宗の権力が強まったことにより、中央集権性が強くなります。「土地争いの調停役」でなく、得宗が権力の中心になったことが、鎌倉幕府の滅亡を早めた。私はそう考えます。

北条義時の「ひ孫」が北条時頼で、北条時頼の「ひ孫」が北条高時です。その高時の代には幕府は滅亡します。150年ありますが、短い感じを受けます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます