昨日の「しんぶん赤旗」です、不破さんの本にまつわる話、それ自体面白いので紹介したいのですが、ここ数日前から始めた本の整理、これがなかなか面白いのです。

それに始めたらある程度まで一気に済ませないとまた黙阿弥になってしまいます。以前も蔵書管理アプリに入れ込んで千冊位入れたのですが、タブレットがパアーでゼロからの再開、しばらくこれに集中します。

昨日の「しんぶん赤旗」です、不破さんの本にまつわる話、それ自体面白いので紹介したいのですが、ここ数日前から始めた本の整理、これがなかなか面白いのです。

それに始めたらある程度まで一気に済ませないとまた黙阿弥になってしまいます。以前も蔵書管理アプリに入れ込んで千冊位入れたのですが、タブレットがパアーでゼロからの再開、しばらくこれに集中します。

本の山を整理していましたら文庫本の『西郷札』が出てきました。

めくったら、

40年前に読み終わった、と書き込んでいました。

本の奥付に1971年12月となっていますから、8月の休みにでも読み通したのかも知れません。「西郷札」を含め12編の短編集で、新潮文庫の松本清張「傑作短編集」の(三)と記されています。

確か「西郷札」は読んだ時の記憶もTVでも観た記憶があり、筋も思い出されるのですが、他の作品名を見ても内容が出てきません。ついページをめくり読み出してやめられなくなりました。さすが清張!という思いを強くします。

ついでに「西郷札」で検索しましたら、

西郷札の現物です、明治十年発行金二十銭、店頭販売価格45,000円とありました。

秋には色々な形容詞が付きます。なかでも読書の秋というのは一番馴染みがあるのではないでしょいか、読書をするかどうかは関係なく。雑誌もこの時期その関係の特集を組むようです。

たまたま目についたのがこれです。

そのなかのここ、

各地の公立図書館の動向の紹介です。

そこに長野県塩尻市立図書館の名前がありました。ワイコマさんのブログによく出てくる所です。これは全国の公立図書館160館に出したアンケートのうち「注目している国内の特徴ある図書館とその理由を教えてください」に対する集約です。

アンケート回答は133館からだそうです。全国トップは18票の鳥取県立図書館、塩尻市は4票で他にも同数が3館あり6位でした。順位もありますが各図書館の特徴がどこにあるかが大事です。

塩尻市立図書館の特徴はトップの鳥取県立図書館から寄せられた理由が「図書館単独施設でなく、他の行政組織と一体的な運営、住民との協働による市民交流機能」とあります。利用者として市民としてワイコマさんからのコメントを期待してます。

鹿児島から椋鳩十の生まれ故郷の長野県喬木村への文学散歩の旅が近づいています。それだからということではないのですが、やはり何かの縁でしょう。私の本棚にはじめて椋鳩十の童話集が四冊納められました。

今日所用で横浜に出、用をすませていつものことですがある古本屋に入ったら目の前に「椋鳩十動物童話集」が四冊。特に何かを探すわけではないのですが時々これだ!と思うものが目に入る時があるのです、今回もその例でしょう。

本当はその四冊をここでお見せしたいのですが、今夜もパソコンの調子が悪く写真が入りません。少し文字で解説をしますと、「童話集」は全部で15巻です、店にあったのは第4巻「栗野岳の主」(表紙に猪が描かれています、くりのがたけの主)、第5巻「屋根裏のネコ」(もちろん猫の絵)、第8巻「金色の足あと」(子狐ですが鎖に繋がれている絵です)、あと一冊は第14巻「太郎とクロ」(買い物カゴをくわえた大きな黒犬)。

最初開いたのは「ネコ」の本でそのなかに「よわい犬」という物語を立ち読みして、これは買っておかなければと思ったのです。「よわい犬」が助けてくれた少女を守るため暴れ牛に立ち向かう話です。クロという黒犬の話も牛の角から男の子を守った話なのですが、これから全部読もうと思います、多分どれも人と動物のあたたかい交流が書かれていると思います。

以前読んだ「片耳の大シカ」が童話集の第1巻、「月の輪グマ」が続いて2巻目になっています。この童話集の各巻には動物学者の今泉忠明さんが「この本にでてくる動物たち」という解説を書かれていて話の内容が一層頭と心に深く入りこんできます。

他の巻とも出会い是非全巻を手元におき、改めて人と動物との交流の深さを感じとってみたいと思います。

第162回「てんがらもん」でゲストの畠野さんがフロイトの精神分析の用語の「前意識」を用いて椋鳩十を語っておられました。この「前意識」を「原意識」と聞き違いをしていて村永さんに問い合わせをしたのでした。そんなことで意識に残っていて、かなり前に読み出して途中でやめていた『小説フロイト』を読みはじめてみました。

三分冊で1500ページほどですからかなりな分量で、その1冊目でストップしていたのです。連休中は「仕事」もないので2冊目を読み出しました。この中に「前意識」について書かれていましたのでその部分だけ紹介しておきます。

「彼(フロイト)は、ある思いつきを書きとめた。これまでのように人間の心を二つの範疇――意識と無意識――に厳密に分けるのは誤りだ。両者のあいだには“前意識”という、それらよりはるかに不明確な領域がある。おおいかくされ、抑圧されている事柄の数々の断片が検閲の網をふらふらと通りこしてその領域内にはいりこみ、なんらかの特殊な事態なり意志による努力なりによって意識化されるまでは、どちらの領域にも属さない流動状態を維持しているのだ。」

私が「てんがらもん」の感想を書いた時は、この理解ではなく、無意識のなかの前期に蓄積される部分というような理解でした。そのことはwikipediaなどで調べれば分かったことで、「感想」で書いてある表現は正確ではありませんでした。

フロイトは「無意識の一つの面――生を与え、生を維持している種々の本能を含んでいる、無意識の他の半面といえるもの、すなわち創造性――。無意識のその半面からこそ、偉大な啓発的な芸術の多くが生み出されるのだ。」

こういう無意識の人間に働きかけるふたつの役割についての説明は先日の「資本論」勉強会での人間の労働力が発揮するふたつの面に共通するのではないかと思いました。該当する部分を『資本論』から抜き書きしておきます。

「労働力のなかに潜んでいる過去の労働と、労働力が遂行することのできる生きた労働とは、すなわち労働力の日々の維持費と労働力の日々の支出とは、二つのまったく異なる大きさである。前者は労働力の交換価値を規定し、後者は労働力の使用価値を形成する。」

どちらの理解も簡単なことではないのですが、それだけに自分と社会の「本当の姿」を知るためには欠かせないことと思います。

この図はアマゾンからの転載ですが、「全集」全6巻の第1と第2が我が家の本棚

にあるのが不思議です。 音楽同様絵画にはまったく縁遠いkaeruの本棚には異色

です。

絵の本としては 『畫人蕪村』 があります、以前ブログでも紹介しましたが、これは

俳句関係として棚に納まっているわけです。もう一冊 『評伝 奥村土牛』 がありまし

た。 これには覚えがあり、ある年の賀状です、その年土牛の絵画展があり、見に行

く積りですと書きました、結局行けずに終わりましたが。

土牛を画家として覚えているのは私が丑年で、ある時土牛の牛の絵が強く印象に

残ったからです。 絵に縁がないものと思いながらもやはり少しは惹かれるものがある

ようです。

さて、ゴッホの書簡集ですが、これにつながる微かな記憶があります。

ゴッホには有名な耳切事件がありますが、それについてある人とメールで意見交換を

したことがあるのです。 ゴッホとゴーギャンとの共同生活が破綻し、精神的苦痛がこう

じて自分の耳朶を切ったわけです。

それを話題にしたきっかけはメール相手に何か精神的苦痛があったのか、 或いは当

方にそれに類することがあったのか、憶えの痕跡もありません。

ただ、そういう時期たまたま立ち寄った古本屋でこれが目についたのです。ここに解決

のヒントがあるだろうと、実は全6巻だと知らずに、ですから買った2冊には事件当時の

書簡は含まれていませんでした。

いきなりですが、個人の本棚はその人の精神の皺の様なものではないかということです。

今日午前中、逗子の郷土史家・黒田先生を囲む勉強会でしたが、先生が体調を崩して

欠席されました。 その代わりというわけではありませんが、91歳の尼さんから話が聞け

ました。 その人は逗子にある六代御前の墓守を三浦一族の縁者として続けておられる方

で、60歳で出家され奈良の長谷寺で修業され護国寺の住職をされておられると聞けました。

百歳を迎える黒田先生も、この尼僧も美しい皺をもった方です。皺というと嫌われもの

でテレビでの皺退治のような宣伝を見るたび気になっています。

これは昨日の印刷物を皺だらけのまま写真にしたこととは別の話で、人の皺を嫌われも

のにする傾向は老いることへの否定的考えにつながり、自ずから人間の自然性への疑問

否定に傾くのではないでしょうか。それはおのれの中に生まれてくる新しい魅力に気づかず、

同様に同世代の人の新しい変化、魅力を、見落とすことになって行きます。

人も老いるし社会も老いるのです。資本主義社会について終焉話が関心をよんでいます

が、それは当然のことで、ひとつの社会が老いていくとは新しい魅力ある社会への変化です。

自分の老いを否定的に受けとめつつ自分の生きていく社会は新しく発展していくのだ、とは

中々思えないでしょう。

そんなことを思いつつ我が本棚を眺めると、縦横斜めの皺だらけな顔を見つめている感じです。

その皺だらけな顔でも己の顔に間違いないので、誰に遠慮がいるものか、と思えてきます。

横浜で旧友達との飲み会のあと立ち寄った本屋にありました。

とりあえず、紹介だけを。

この本の書き出しは2012年10月9日です。場所はパキスタン北部のミンゴラ、

少年の銃が少女マララ ・ ユスフザイを撃ったことからはじまっています。

タブレットの写真のことから、扱いが難しいとか面白いとか言って

いて、以前読みかけていた本を取り出してみました。

これです。

何時ものように拾い読みですが、こんなことが書かれています。

《 「訳者あとがき」

どうやらiPadの登場によつて消えていくデバイスは、スマートフォン

ではなく、ラップトップPCのようだ。2013年の全世界のタブレット

の出荷台数が50パーセント以上伸びるのに対し、PCの出荷台数は10

パーセント以上減少するという、市場調査会社ガートナーの報告もある。

くわしくは本書をお読みいただきたいが、読めばラップトップを買おう

と思っておられたかたも、タブレットにしたくなること請け合いだ。》

訳者はこれを余談としていますが、すくなくともkaeruが「タブレット

がただで手に入る」と書かれた宣伝物にひかれて、それならばと考える

時、この本に目を通してみたのです。

手に入るタブレットの品質は全く分かりませんが、タブレットそのも

のを選択するには自信があり、その選択は間違えていなかったと思いま

す。それでは「どちらが世界を支配するのか」、考えるのもこれから情

報世界を知るためにも無駄ではないでしょう。それは自分の情報環境に

ついての考えを有効なものにしていきます。

昨日、水出先生に関係することに触れておきましたら、今日下のような記録

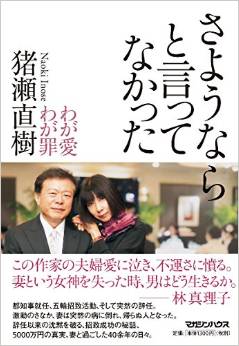

が届いたのです。 それで猪瀬氏のことをインターネットで検索、一冊の本を

紹介したいと思います。

猪瀬氏が都知事辞任後作家に戻るとして最初に出版されたものでしょう。

一年前の「kaeruのつぶやき」

| kaeru-23 さんが 2014年01月06日 に書かれた記事をお届けします。 | ||||||

|

||||||

この写真は佐藤さんの撮影ですが、ご自分の影でしょう。

この写真を見た時同じような影の写真を思い出しました、これです。

上は60歳前の認知症患者、下は9歳のいじめられっ子の 「自画影」 です。

「子」は影を前に自分で句を詠み、「大人」はある本から次を部分を引用して

います。

≪人間の存在意義は、その利用価値や有用性によるものではない。野に咲く

花のように、ただ 「無償に」 存在しているひとも、大きな立場からみたら存在

理由があるにちがいない。 自分の眼に自分の存在の意味が感じられないな

いひと、他人の眼にも認められないようなひとも、私たちと同じ生をうけた同胞

なのである。(略)≫

きのうの「解説」に、「IT機器を自分の分身として」とありましたが、写真説明に

「パソコンは外付けの記憶装置」とあります。

そして佐藤さんの話では「認知症の人は、記憶そのものをなくしたように見える

かもしれませんがん、そうではなく、記憶に箱から記憶を取り出す鍵をなくしただ

けなのです。

パソコンが、私の外付け記憶装置の働きをしてくれます。(略)」