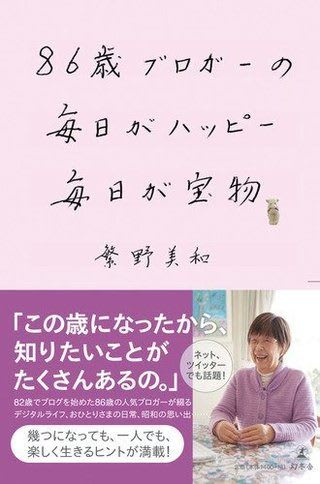

この本の出版社大月書店のこの本の 「紹介」 です。

http://www.otsukishoten.co.jp/book/b185350.html

今、拾い読みをしています、読みやすい本ですから最初から読み出したの

ですが、バラバラめくっていてこんな所に目が止りました。

それは「認知症介護研究 ・ 研修東京センター」 の永田久美子さんの 「解

説」 の部分です。

≪ I T機器を自身の分身として

佐藤さんは、発症のかなり早い時期から文字を手書きすることに苦労するよ

うになりました。 書けなくなっていくなかで、発症前からなじんでいたパソコン

に加えて、発症後に携帯電話のメールやタブレット端末の操作に新たに挑戦し

ました。(略)

I T機器を利用して日々の 「暮らしの記憶」 を記録し、保存することが佐藤さ

んの新しい暮らしの習慣となり、I T 機器が佐藤さんの外付けの頭脳として威

力を発揮しています。

佐藤さんは、パソコン等にとにかく保存することで、当初つきまと って離れな

かった 「忘れる不安」 から解放され、ずいぶんと安定し、のびのび暮らす自信

を得たように思います。

そして、それらに保存された記録を見ることで、佐藤さんはその時々(人生

の大切な場面 ) 何が起こっていたのか、その詳細を確認し、時系列の変化を

いまでも追うことが可能になっています。≫

この 「I T機器を自身の分身として」 の部分だけでも3頁ほどですから極一

部の引用ですが、I T 機器と認知症患者との有機的関係を示していると思いま

す。

そしてこうしてブログで 「つぶやき」 コメントをいただき、昨日と今日を結び、明

日への己の存在を受け止めることが出来るのも、この有機的関係のすそ野の一

部ではないかと思うのです。

ブログの縁も他生の縁、ひとりの認知症患者 ・ 佐藤雅彦さんへの縁でもあり

ますので、書店での立ち読みの際お役にたちますように「I T機器を自身の分

身として」 の頁を記しておきます、P191。