微修正。

第二次整備のためグリーンマックス製京成3700形3768後期仕様リニューアル工事施工車(3次車:3768F)が入場した。

3768Fの第二次整備は3768を以て終了となる。

部品交換等の基本工程は3761(3768F)とほぼ同様になった。

京成3700形3768 3次車 後期仕様 後期リニューアル工事施工車(3768F)。

先ず初めにFS-547非動力台車の車輪形状を確認した。

幸い3768は新形状車輪で揃っていた。

代替車輪が無く従来車輪が混在すると配置に困るところだった。

今後の製品は何れ新形状車輪で統一されると思う。

しかし暫くは新旧混在が続くかもしれず整備時の注意点にしたい。

整形したSPフレームTNダミーカプラー (TNカプラーSP,SPフレームTNダミーカプラー)。

3768の入場前にSPフレームTNダミーカプラーを整形した。

SPフレームTNダミーカプラーはモハ3320現行色後期仕様(3320F-1:6両編成)から捻出済だった。

先にスカート付SPフレームTNダミーカプラー化した3761では後からスカートに細工を施した。

加工を簡略化するためスカート装着に支障する前端側フレームの一部を切除している。

入工中の3768。

入場準備を済ませ車体関連から整備を開始した。

今後の行先表示器部品交換を考慮し運転台側側面窓セル上部は角を斜めに切り落とす。

一時期3700形M2c車の整備ではライトユニットを撤去しない方式を選択していた。

しかし行先表示ステッカーのずれを招く場合があり以後は側面窓セルへの整形を基本工程に採り入れる。

3768Fでは運転台側ライトケース交換が含まれ何れにせよライトユニットの取り出しは必須だった。

撤去せずに整形した側面窓セル。

3700形の側面窓セルは妻面窓セルで押さえる構造を持つ。

極一部だけの細工で側面窓セルを取り外すのは時間が勿体ない。

車体中央から運転台側の嵌合爪から浮かせニッパーで切断した。

この方式は従来から採用している。

現在に至るまで側面窓セル破損には繋がっていない。

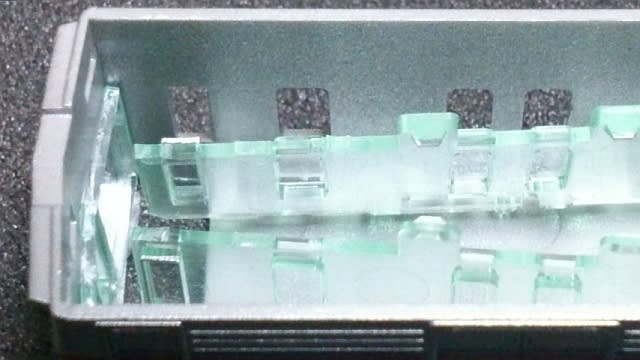

分解中のライトユニット。

種別表示器の印刷剥離を容易にするため運転台側ライトケースの交換を行う。

3761でライトユニットの分解に初挑戦した。

2pcs式構成で分解は非常に楽だった。

点灯機構にも影響せず旧製品から変更は無いと思われる。

3768用ライトユニット部品群。

運転台側ライトケースは3708元登場時仕様(3708F-2)から捻出した。

3701(3708F-2)用とは違い[特急]種別幕の印刷状態が良かった。

印刷剥離はペイントリムーバー式を踏襲したが完全消去には思いの外時間を要している。

3708F-2はライトユニットの撤去機会が少ない編成だった。

従って3708と3701の印刷耐性は個体差だろう。

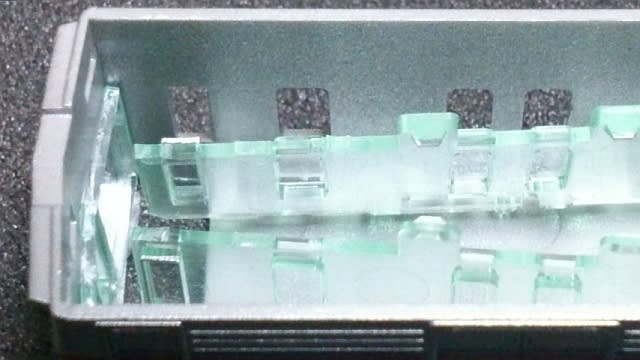

順番があったライトケースへのプリズム装着。

3761用ライトユニットの組立は上手く行った。

何も考えずに組み上げたが前照灯用,尾灯用プリズムには装着順があった事に今更気付いている。

先に前照灯用プリズムを嵌め込まないと尾灯用プリズムが干渉してしまう。

プリズム嵌合時に前照灯用が外れたためこの構造を理解出来た。

無理に押し込まなかったのは賢明な選択だった。

部品交換を終えたライトユニット (元3768用,3768用)。

当初運転台側ライトケースの交換は考えていなかった。

種別表示消去と新ライト基板採用の余波でライトケースを組み替えている。

3768Fの種別を[特急]にしていれば分解には至らなかったと思う。

ただ新ライト基板の入手次第では他編成もライトユニットを分解する機会が生じる。

その点では3761,3768の施工は良い収穫を得たと言えよう。

黒地印刷の剥げが気になる車体前面窓枠。

行先表示器部品は3798現行仕様(3798F)からの転用である。

この時点で所有する3700形の現行仕様は一旦消滅している。

3798Fの行先表示類は再考を終えた。

ステッカー貼付で終えられるため3768F出場と3798F再出場のどちらを優先するかで悩む。

なお3768は車体前面窓枠の黒地印刷に点状の小さな剥げがあった。

微細な剥げながら黒色印刷との差が激しく思ったより気になる。

耐性に不安が残るものの極細字マッキーで隠蔽した。

この工程は部品構成から車体分解時に組み入れれば良かったと後悔している。

整備に入るTR-180A床板一式。

どうにか印刷剥げは目立ち難い状態に出来た。

この後種別表示ステッカーを貼付し車体関連項目を全て終わらせた。

3761では床板嵌合後に廻した工程だった。

スカート付SPフレームTNダミーカプラー化には何ら影響しなかったため施工順を変更している。

スカート位置の揃う3761,3768。

FS-547非動力台車のTNカプラーSP対応化を終えスカート装着に移行した。

スカートの成形は嵌合ボスを切除したのみで簡略化している。

SPフレームTNダミーカプラーへの支障は一切無く3761と同一見附を達成出来た。

固定はTNカプラーSPフレームのジャンパ連結器部へゴム系接着剤を盛る従来方式である。

↓

車体前面窓枠の色剥げが解消された3768。

スカートの固着を待ち一連の工程が終了した。

マッキーで修正した車体前面黒地窓枠の色剥げは引きで見る限り殆ど判らなくなっている。

富士川車輌工業製[快速特急]表示も破綻しておらず3761と同等に仕上げられたと思う。

3818,3811中期仕様(3818F)での失敗がステッカー切り出しに大きな不安を抱かせる要因だった。

幕式表示器とLED式表示器の差があるもののひとまず無難な着地点に辿り着いた。

3768 点灯試験[55K 快速特急 西馬込]:前照灯。

3768 点灯試験[55K 快速特急 西馬込]:尾灯。

点灯試験も問題無く終えた。

従来ライト基板装着車との差が激し過ぎるきらいもある。

是非とも新ライト基板を分売品化してほしい。

全工程を終え3768が竣工した。

3761はライトケース交換等に時間を割いたため2日に渡る第二次整備となった。

2両目の3700形M2c車だった3768は約70分で済んでいる。

スカート付SPフレームTNダミーカプラーの製作過程変更も順調に進められた一因だと思う。

連結器突き出し長が異なる3768,3767(成田寄)。

なお3700形M2c車は連結面寄のTNカプラーSPが若干偏位する。

中間車に対し連結器突き出し長が増える癖は旧製品から続いていた。

TNカプラーSPの後退取付を行えば解消可能ではある。

しかし大幅に連結面間隔が異なる程ではない。

そのためTNカプラーSPは未加工のまま装着した。

3768+3767 (先頭車+非動力中間車)。

3764+3763 (非動力中間車+非動力中間車)。

既存編成は同様の癖を持つ3400形でも同様の措置を施していた。

3768Fから変更すると影響が大きく後退取付を見送る要因の一つになっている。

またTR-180A床板装着車とTR-180床板装着車が混在しており各々で個別に対応する手間も嫌った。

製品標準はアーノルトカプラーであり原形に比べれば十分だろう。

3768Fは全車の第二次整備を終えた。

入れ替わりで3798Fが離脱している。

悩ませた出場順は3768Fが先発に決定した。

3798,3791は再整備でのスカート位置修正追加を失念していた。

3700形の入場が続くが3768F出場を一区切りとしたい。

第二次整備のためグリーンマックス製京成3700形3768後期仕様リニューアル工事施工車(3次車:3768F)が入場した。

3768Fの第二次整備は3768を以て終了となる。

部品交換等の基本工程は3761(3768F)とほぼ同様になった。

京成3700形3768 3次車 後期仕様 後期リニューアル工事施工車(3768F)。

先ず初めにFS-547非動力台車の車輪形状を確認した。

幸い3768は新形状車輪で揃っていた。

代替車輪が無く従来車輪が混在すると配置に困るところだった。

今後の製品は何れ新形状車輪で統一されると思う。

しかし暫くは新旧混在が続くかもしれず整備時の注意点にしたい。

整形したSPフレームTNダミーカプラー (TNカプラーSP,SPフレームTNダミーカプラー)。

3768の入場前にSPフレームTNダミーカプラーを整形した。

SPフレームTNダミーカプラーはモハ3320現行色後期仕様(3320F-1:6両編成)から捻出済だった。

先にスカート付SPフレームTNダミーカプラー化した3761では後からスカートに細工を施した。

加工を簡略化するためスカート装着に支障する前端側フレームの一部を切除している。

入工中の3768。

入場準備を済ませ車体関連から整備を開始した。

今後の行先表示器部品交換を考慮し運転台側側面窓セル上部は角を斜めに切り落とす。

一時期3700形M2c車の整備ではライトユニットを撤去しない方式を選択していた。

しかし行先表示ステッカーのずれを招く場合があり以後は側面窓セルへの整形を基本工程に採り入れる。

3768Fでは運転台側ライトケース交換が含まれ何れにせよライトユニットの取り出しは必須だった。

撤去せずに整形した側面窓セル。

3700形の側面窓セルは妻面窓セルで押さえる構造を持つ。

極一部だけの細工で側面窓セルを取り外すのは時間が勿体ない。

車体中央から運転台側の嵌合爪から浮かせニッパーで切断した。

この方式は従来から採用している。

現在に至るまで側面窓セル破損には繋がっていない。

分解中のライトユニット。

種別表示器の印刷剥離を容易にするため運転台側ライトケースの交換を行う。

3761でライトユニットの分解に初挑戦した。

2pcs式構成で分解は非常に楽だった。

点灯機構にも影響せず旧製品から変更は無いと思われる。

3768用ライトユニット部品群。

運転台側ライトケースは3708元登場時仕様(3708F-2)から捻出した。

3701(3708F-2)用とは違い[特急]種別幕の印刷状態が良かった。

印刷剥離はペイントリムーバー式を踏襲したが完全消去には思いの外時間を要している。

3708F-2はライトユニットの撤去機会が少ない編成だった。

従って3708と3701の印刷耐性は個体差だろう。

順番があったライトケースへのプリズム装着。

3761用ライトユニットの組立は上手く行った。

何も考えずに組み上げたが前照灯用,尾灯用プリズムには装着順があった事に今更気付いている。

先に前照灯用プリズムを嵌め込まないと尾灯用プリズムが干渉してしまう。

プリズム嵌合時に前照灯用が外れたためこの構造を理解出来た。

無理に押し込まなかったのは賢明な選択だった。

部品交換を終えたライトユニット (元3768用,3768用)。

当初運転台側ライトケースの交換は考えていなかった。

種別表示消去と新ライト基板採用の余波でライトケースを組み替えている。

3768Fの種別を[特急]にしていれば分解には至らなかったと思う。

ただ新ライト基板の入手次第では他編成もライトユニットを分解する機会が生じる。

その点では3761,3768の施工は良い収穫を得たと言えよう。

黒地印刷の剥げが気になる車体前面窓枠。

行先表示器部品は3798現行仕様(3798F)からの転用である。

この時点で所有する3700形の現行仕様は一旦消滅している。

3798Fの行先表示類は再考を終えた。

ステッカー貼付で終えられるため3768F出場と3798F再出場のどちらを優先するかで悩む。

なお3768は車体前面窓枠の黒地印刷に点状の小さな剥げがあった。

微細な剥げながら黒色印刷との差が激しく思ったより気になる。

耐性に不安が残るものの極細字マッキーで隠蔽した。

この工程は部品構成から車体分解時に組み入れれば良かったと後悔している。

整備に入るTR-180A床板一式。

どうにか印刷剥げは目立ち難い状態に出来た。

この後種別表示ステッカーを貼付し車体関連項目を全て終わらせた。

3761では床板嵌合後に廻した工程だった。

スカート付SPフレームTNダミーカプラー化には何ら影響しなかったため施工順を変更している。

スカート位置の揃う3761,3768。

FS-547非動力台車のTNカプラーSP対応化を終えスカート装着に移行した。

スカートの成形は嵌合ボスを切除したのみで簡略化している。

SPフレームTNダミーカプラーへの支障は一切無く3761と同一見附を達成出来た。

固定はTNカプラーSPフレームのジャンパ連結器部へゴム系接着剤を盛る従来方式である。

↓

車体前面窓枠の色剥げが解消された3768。

スカートの固着を待ち一連の工程が終了した。

マッキーで修正した車体前面黒地窓枠の色剥げは引きで見る限り殆ど判らなくなっている。

富士川車輌工業製[快速特急]表示も破綻しておらず3761と同等に仕上げられたと思う。

3818,3811中期仕様(3818F)での失敗がステッカー切り出しに大きな不安を抱かせる要因だった。

幕式表示器とLED式表示器の差があるもののひとまず無難な着地点に辿り着いた。

3768 点灯試験[55K 快速特急 西馬込]:前照灯。

3768 点灯試験[55K 快速特急 西馬込]:尾灯。

点灯試験も問題無く終えた。

従来ライト基板装着車との差が激し過ぎるきらいもある。

是非とも新ライト基板を分売品化してほしい。

全工程を終え3768が竣工した。

3761はライトケース交換等に時間を割いたため2日に渡る第二次整備となった。

2両目の3700形M2c車だった3768は約70分で済んでいる。

スカート付SPフレームTNダミーカプラーの製作過程変更も順調に進められた一因だと思う。

連結器突き出し長が異なる3768,3767(成田寄)。

なお3700形M2c車は連結面寄のTNカプラーSPが若干偏位する。

中間車に対し連結器突き出し長が増える癖は旧製品から続いていた。

TNカプラーSPの後退取付を行えば解消可能ではある。

しかし大幅に連結面間隔が異なる程ではない。

そのためTNカプラーSPは未加工のまま装着した。

3768+3767 (先頭車+非動力中間車)。

3764+3763 (非動力中間車+非動力中間車)。

既存編成は同様の癖を持つ3400形でも同様の措置を施していた。

3768Fから変更すると影響が大きく後退取付を見送る要因の一つになっている。

またTR-180A床板装着車とTR-180床板装着車が混在しており各々で個別に対応する手間も嫌った。

製品標準はアーノルトカプラーであり原形に比べれば十分だろう。

3768Fは全車の第二次整備を終えた。

入れ替わりで3798Fが離脱している。

悩ませた出場順は3768Fが先発に決定した。

3798,3791は再整備でのスカート位置修正追加を失念していた。

3700形の入場が続くが3768F出場を一区切りとしたい。