TRIO 9R-59D、この受信機は私が初めて操作した機種です。

昭和43年、中学一年生の時に一年先輩であるJA7GDN局のシャックに並んでいたのがTX-88Dと9R-59Dのライン。

その綺麗ないでたちと大きなSメーターの付いたパネル、2重になったダイアルツマミなどそれはそれは魅力的なものでした。

その後に訪れた近所のアマチュア無線局のシャックにもこの受信機が鎮座しておりました。

TS-510やFT-200がまだ発売になる前で、まだ7MHzのほとんどがAMで占められていてSSBはほんの僅かな数しか聞こえない時代でした。

読んでいた「ラジオの製作」等には必ずこの9R-59Dの広告が出ていて組み立てから完成までの写真が並んでおり最後の写真は「受信開始」と言う事で暗闇の中にダイアルととメーターの窓が光りで浮き上がる物でした。

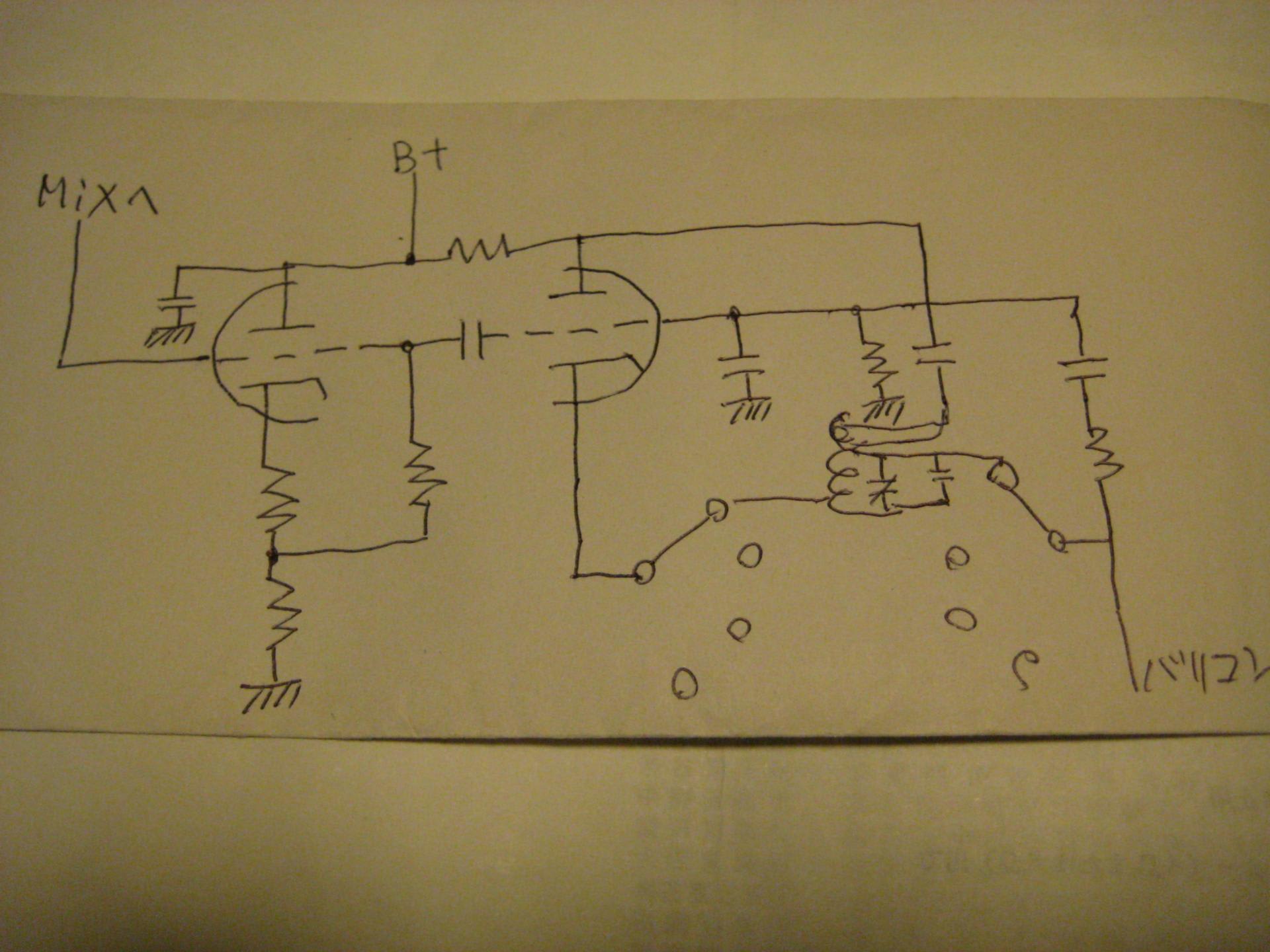

結局9R-59Dは買ってもらえず自作の受信機でSWL時代を過ごすのですが、私が開局した昭和46年にはすでにSSB化の波が押し寄せており9R-59Dは私の選択肢の中には有りませんでした。

それでもその後に友人の組み立てた物などが動かず私の元に持ち込まれたものが何台か有り修理方々暫く使わせてもらいました。

ヤフオクなどでは9R-59Dより前モデルの9R-59の方が人気が高く高値で落札されているようです、ですが私の中の思い出の受信機はこの9R-59Dなのです。

そんな40数年前の思い出の9R-59Dを入手し単身赴任のアパートで楽しんでおります。

さぞかし疲れ果てた受信機かと思いきや、真空管も全て新しい物に交換されており各バンドのコイルパックのトラッキングも全て調整で追い込むことが出来ました。

当時の性能に戻ったかどうかは分かりません、でも聞いていると40数年前の友人の声が聞こえてくるような錯覚に陥るのでありました。